介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。

しかし、「介護保険制度とは何なのかさっぱりわからない」という方も多いことでしょう。

本記事では、全くの初心者の方でもわかるよう、介護保険制度の仕組みを詳しく解説していきます。

「介護保険制度の概要や特徴をしっかり理解したい」「介護保険制度を利用してみたい」と思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、介護を必要とする高齢者の方に対して費用を給付し、適切な介護サービスが受けられるように支援する制度です。

保険であるため、皆で保険料を負担し、必要な方に給付する仕組み(社会保険方式)を採用しています。

また、給付を受けるには、自治体の窓口で様々な手続きをする必要があり、加えて、給付を受けられるかどうか審査を受ける必要もあります。

このように、介護保険制度を利用するまでの工程は多いのですが、保険が適用されると、1割~3割(前年度の所得によって負担の割合は変わる)の自己負担で介護サービスを受けることができるため、介護にかかる金銭的負担を大幅に減らすことができるのです。

参考:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和3年5月)

介護保険制度の仕組みは?

介護保険制度は、皆で保険料を負担し、必要な方に給付する仕組み(社会保険方式)を採用しています。

では、介護保険料はいつから支払うことになるのでしょうか?

また、介護保険料の金額はどのようにして決まるのでしょうか?

介護保険料の支払いはいつから?

介護保険料の支払いは、満40歳になるタイミング(※1 厳密には40歳を迎える誕生日の前日が属する月)から始まります。

毎月1日に生まれた人は、1か月早く保険料を支払うことになるため、注意が必要です。

例えば、9月1日生まれの場合、前日の8月31日が属する月、すなわち8月から保険料の支払いが始まるため、1か月早めの支払いとなるわけです。

| 年齢 | 介護保険料の納付方法 |

| 40歳~64歳 | 加入している健康保険と一緒に介護保険料を納付

|

| 65歳以上 | 原則年金からの天引き |

参考:厚生労働省老健局「給付と負担について」(令和4年11月28日)

介護保険料を支払う年齢について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

介護保険料の金額はどのようにして決まる?

介護保険料の金額は、年齢や保険の加入状況、住んでいる地域など、様々な条件によって決まります。

今回は、年齢を例にとって見ていきましょう。

40歳~64歳の被保険者の場合、個別の保険料の決め方は、全国健康保険協会、市町村国保、各健康保険組合によって異なります。

一方で、65歳以上の被保険者の場合、自治体ごとに保険料の金額は異なります。

そのため、同じ年齢でも、住んでいる自治体ごとに介護保険料が異なるケースがあることは覚えておきましょう。

そのほか、介護保険料の金額がどのようにして決まるのか詳しく知りたいという方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

介護保険制度の被保険者は?

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)に分類されます。

介護保険サービスの対象者は?

介護保険サービスの対象者は、原則として第1号被保険者のみとなっています。

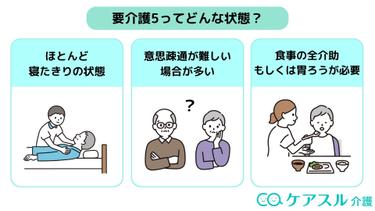

日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)・寝たきり、認知症等で介護が必要な状態(要介護状態)となったときに、介護保険サービスの受給対象となります。

ただし、40歳~64歳の第2号被保険者の方であっても、要介護・要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(※2 特定疾病)による場合に限り、介護保険サービスを受けることができます。

参考:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和3年5月)

※2 特定疾病

「特定疾病(とくていしっぺい)」とは、介護保険施行令第2条で定められた以下16種類の病気のこと指します。

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」

ここで、介護保険の利用者負担について詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険被保険者証はどこでもらえる?

介護保険被保険者証とは、介護保険の被保険者であることを証明するものです。

介護保険被保険者証は、要介護・要支援認定の申請をする際や、介護サービスを利用する際に必要となります。

この介護保険被保険者証は、65歳以上の方の場合、郵送で被保険者の自宅へ届けられるのが一般的です。

40歳~64歳の方の場合、介護保険被保険者証は通常発行されませんが、特定疾病に該当する場合は、要支援・要介護に認定を受けた後、発行されます。

いずれの場合にせよ、介護保険被保険者証を使って実際に介護保険サービスを受けるには、介護認定を受けるための手続きが必要となります。

介護保険被保険者証の交付を受けただけでは、介護保険サービスを利用することはできないという点に注意しておきましょう。

参考:綾瀬市「介護保険の被保険者証は、いつもらえるのですか。」(2023年2月1日更新)

介護保険証を紛失してしまったらどうなるのかについても知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

紙の介護保険証は廃止される?

介護保険証のマイナカードとの一体化は、2026年度以降を予定しています。

紙の介護保険証を廃止すると、マイナカードを保有していない人が介護サービスを受けられなくなります。

ただし、介護保険サービスの利用者が多い高齢層ほどマイナカードの取得率が低いため、一定期間は紙の介護保険証も利用できるようにする方針です。

参考:マネーFIX

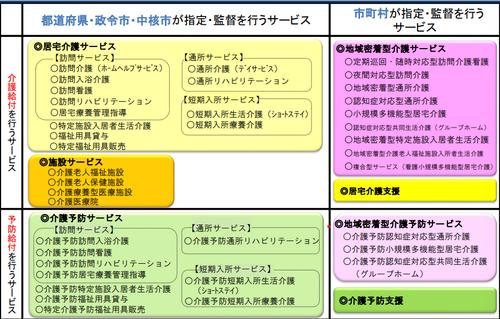

介護保険制度で受けられるサービスは?

介護保険制度で受けられるサービスには、以下2つのものがあります。

- 要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)

- 要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(※3 予防給付)

「予防給付」とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。

要介護1~5よりも介護度が軽い要支援1~2の認定を受けた方が、訪問介護やデイケアサービス、一部の福祉用具のレンタルなどの介護保険サービスを利用することができます。

また、自己負担も1割~3割で同じです。(ただし、支給限度額は要介護に比べ、低く設定されています)

- 居宅介護サービス

- 施設サービス

- 地域密着型介護サービス

- 介護予防サービス

- 地域密着型介護予防サービス

各サービスに属する細かなサービスの分類は、以下の画像を参考にしてみてください。

参考:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和3年5月)より画像引用

介護保険サービスの種類やその内容について、一覧表でわかりやすく知りたいという方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

居宅介護サービス

居宅介護サービスの訪問サービスは、要介護認定を受けた方に対し、ホームヘルパーや看護師が自宅を訪問し、介護や看護を行うサービスです。

また、高齢者の方が自宅から介護施設に通う通所サービス、数日間宿泊しリハビリや入浴を行う短期入所サービスなどがあります。

そのほか、福祉用具のレンタルや購入などの費用に介護保険を利用することができます。

具体的なサービスについて知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

施設サービス

施設サービスは、要介護認定を受けた方が、24時間体制の介護やリハビリ、療養などを行うために施設に入所できるサービスです。

介護保険を利用して入所できる施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院があります。

中でも、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養とも呼ばれる)は、入居一時金が発生せず、月額費用も安価であるため、非常に人気の施設です。

そのため、入所待ちが発生しているのが実情で、2022年4月時点における特別養護老人ホームの待機者数は、27.5万人に上るとされています。

参考:厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」(令和4年度)

地域密着型介護サービス

地域密着型介護サービスは、要介護認定を受けた方に対し、住み慣れた地域で、夜間の定期的な巡回訪問、デイサービスセンターなどにおける認知症に配慮した介護や機能訓練などを提供するサービスです。

また、地域に密着した小規模な介護施設を供給しています。

地域密着型サービスは、事業所や施設がある市区町村にお住いの方の利用が基本となるため、地域外の地域密着型サービスは利用できないという点に注意しておきましょう。

介護予防サービス

介護予防サービスは、要支援認定を受けた方に対し、自立状態への回復を目指し、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスを提供するサービスです。

また、自宅に手すりやスロープなどを取り付けるといった住宅改修にも介護保険を利用することができます。

介護保険適用の住宅改修について詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧ください。

地域密着型介護予防サービス

地域密着型介護予防サービスは、要支援認定を受けた方に対し、訪問介護や施設へ通ってのリハビリなどを提供するサービスです。

地域密着型サービスと同じように、自治体が主体となって介護サービスを提供するものですが、対象者が要介護認定を受けた方なのか、要支援認定を受けた方なのかという点で違いがあります。

また、サービス内容に関して、介護予防サービスと似通っていますが、地域密着型介護予防サービスは、それぞれの地域に必要なサービスを重点的に提供しています。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険制度で受けられるサービスを利用するには?

介護保険制度で受けられるサービスを利用するまでには、以下5つのステップが存在します。

- 要介護認定の申請

- 認定調査・主治医意見書

- 審査判定

- 認定

- 介護(介護予防)サービス計画書の作成

1. 要介護認定の申請

第1ステップは、要介護認定の申請を行うことです。

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にて、介護保険申請書を提出し、要介護認定の申請を行います。

申請には、介護保険被保険者証が必要です。

また、40歳~64歳の方(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要になります。

申請時に必要なものについて詳しく知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください。

2. 認定調査・主治医意見書

第2ステップは、認定調査を受けること、主治医意見書を依頼することです。

申請後、市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

また、市区町村が主治医に対し、主治医意見書の依頼を行います。

この際、自治体から医師に主治医意見書の作成依頼を出すわけですが、作成依頼から作成までがスムーズに進むよう、予めかかりつけの医師に意見書を作成してもらえるか確認しておくとよいでしょう。

介護保険の認定調査のコツについて知りたいという方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

3. 審査判定

第3ステップは、審査判定を待つことです。

認定調査の結果及び主治医意見書の一部の項目がコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

その後、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

4. 認定

第4ステップは、認定を受けることです。

市区町村は、介護認定審査会の判定に基づいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。

要介護認定の結果は、申請から原則30日以内に通知されます。

認定は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。

介護保険を申請するための方法などについて詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成

最後のステップは、介護(介護予防)サービス計画書を作成することです。

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプランとも呼ばれる)の作成が必要となります。

要支援1~2の認定を受けた場合と要介護1以上の認定を受けた場合で、相談、ケアプランの作成依頼をする先が異なるため、注意しておきましょう。

- 「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターに介護予防サービス計画書の作成について相談する

- 「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に介護サービス計画書の作成を依頼する

参考:厚生労働省「介護保険の解説 – サービス利用までの流れ」

地域包括支援センターという言葉が登場しましたが、地域包括支援センターについて詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

介護保険制度の利用者の自己負担割合は?

介護保険が適用された場合の自己負担の割合は、所得によって異なりますが、1~3割です。

所得が多いほど、自己負担割合は多くなると考えましょう。

また、介護保険を利用した場合でも、利用額には上限が決められているため、これも把握しておくことが大切です。

参考:厚生労働省「介護保険の解説 – サービスにかかる利用料」

介護保険の負担割合やサービス利用料について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

1ヶ月間の利用限度額

介護保険の1ヶ月の利用限度額は、要支援度や要介護度によって異なります。

要介護度が重いほど、利用できる限度額は高くなります。

今回は、居宅サービスを利用した場合の限度額を例に挙げて見ていきましょう。

| 要介護度 | 支給限度額 | 自己負担割合1割 | 自己負担割合2割 | 自己負担割合3割 |

|---|---|---|---|---|

| 要支援度1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |

| 要支援度2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |

| 要介護度1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |

| 要介護度2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |

| 要介護度3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |

| 要介護度4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |

| 要介護度5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |

介護施設(特定施設入居者生活介護の認定を受けている施設)を利用する場合は、自己負担額は定額となっているため、これも覚えておきましょう。

基本的には要介護度が高いほど、支給限度額は高くなりますが、その分自己負担する金額も高くなります。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット「介護保険の支給限度額とは」(2019年10月23日更新)

また、以下の記事で区分支給限度基準額についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

高額介護(介護予防)サービス費

高額介護(介護予防)サービス費とは、利用した介護サービス料が高額になった場合に、上限額を超えた部分の費用を、後から支給してもらうことができる制度です。

この制度を利用するには、市区町村の役場で申請が必要となるため、市区町村の窓口や、担当のケアマネジャーなどに相談しておくことをおすすめします。

参考:出雲市「高額介護(介護予防)サービス費の支給について」(2021年1月22日)

負担限度額認定

介護施設での入居サービスを利用している場合は、収入や所有している資産に応じて、「補足給付」という名称の軽減措置が受けられ、施設の居住費や食費などの負担を軽減できます。

負担限度額認定証制度は、収入が低い人が第1段階、収入が多い人は第4段階に該当し、それぞれで軽減できる負担額が異なります。

※老健・療養等の金額を掲載しています。

| 負担段階 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 食費 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1段階 | 490円 | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |

| 第2段階 | 490円 | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 |

| 第3段階① | 1310円 | 370円 | 1310円 | 1310円 | 650円 |

| 第3段階② | 1,310円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1360円 |

| 第4段階 | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし | 負担限度額なし |

第4段階は補足給付(軽減措置)がなく、いわゆる定価となる利用料金を支払うことになります。

参考:奈良県葛城市「介護保険負担限度額認定について」

負担限度額認定証について詳しく知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険制度実施の歴史

介護保険制度についての理解を深めるには、この制度がどのような歴史背景で制定されたのかを知っておくことも大切です。

日本では1960年代に老人福祉政策がスタートし、このときの高齢化率は5.7%です。

2000年に介護保険法が制定され、このときの高齢化率は17.3%です。

つまり、高齢化率の上昇に応じて、介護保険制度が制定されたという背景があります。

日本は社会全体で高齢化が進行しており、今後もさらに高齢化率は高くなる予測であることも覚えておきましょう。

介護保険制度の見直しは3年ごとに行われている

介護保険制度は制定されてから、そのままになっているわけではなく、3年ごとに見直しが行われています。

実際に2018年には財政悪化を改善するために、自己負担割合が変更されています。

2018年以前では対象者の全員が1割負担で介護サービスを利用できていましたが、制度の見直しによって所得に応じて1割負担ではなく、2割や3割に引き上げられていることは覚えておきましょう。

つまり、今後の高齢化率の上昇次第では、自己負担割合がさらに上昇する可能性もあります。

社会全体の高齢者数や財政状況などによっては、自己負担割合が増える見込みは高いでしょう。

参考:厚生労働省「給付と負担について」(令和4年11月28日)

介護保険制度の見直しについて詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

地域包括ケアシステムの構築が進められている

地域での介護促進を図るために、地域包括ケアシステムの構築が進められていることも、日本の介護制度の特徴です。

これは高齢者が住み慣れた土地で自立した生活を送れるようにサポートするためのものです。

地域で高齢者の介護を促進するシステムの構築によって、地域密着での介護が促進されており、これによって高齢者が老後の生活を快適に送りやすくなるでしょう。

参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム」

介護保険制度に関するよくある質問

生活保護でも介護保険サービスは利用できる?

生活保護を受給していても、介護保険サービスを利用することは可能です。

ただし、既に説明した通りですが、介護保険には、40歳から65歳までの第二号保険者と65歳以上の第一号保険者があり、保険料の支払いや徴収方法にも違いがあるため、注意が必要です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

医療費控除が適用できる介護保険サービスは?

医療費控除が適用できる介護サービスには、看護・医療的管理の下における療養上の世話等に相当する居宅サービス・施設サービスの対価や、通院のため電車やバス等の公共交通機関に支払った交通費、おむつ代などが該当します。

また、デイサービスや短期入所生活介護(ショートステイ)は福祉サービスであるため、医療費控除の対象となる居宅サービスと併用して利用した場合に限り、医療費控除の対象となります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

年金の繰り下げとは?

年金の繰り下げとは、基本的な年金の受給開始年齢は65歳からとなっているところ、66~75歳までの間に遅らせて年金受給を開始する方法を指します。

年金の繰り下げ受給の最大のメリットは、65歳から受給を開始した年金の総受給額と比べ、1ヵ月ごとに0.7%増額されることです。

一方で、年金の受給期間は短くなってしまうため、注意が必要です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

民間の介護保険とは?

民間の介護保険とは、生命保険会社などの保険で、任意で加入する私的保険です。

公的な介護保険で不足する部分を補うため、公的な介護保険に上乗せする形で、加入します。

保険会社によって、保険料や支払い要件など異なるため、内容を十分確認して加入する必要があります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

介護保険の区分変更とは?

介護保険の区分変更とは、介護度が上がった時や認定内容に納得できない場合に、区分変更の申請を行うことができる制度です。

区分変更を行うタイミングには、以下のようなケースがあります。

- ケガや病気などによって介護の必要性が上がった時

- 認定内容に納得がいっていない時

- 介護費用を少なくしたい時

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

介護保険料は免除できる?

事故や災害・失業などが原因で基準よりも低所得とみなされた場合や、生活保護を受けた場合など、特定の条件を満たすことで、介護保険料は免除される場合があります。

そのため、何らかの事情でよほど生活に困窮していない限りは、介護保険料の支払いを免れることは難しいと言えるでしょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

介護保険はいつ更新する?

介護保険の更新手続きは、要介護認定の有効期間の最終日の60日前~最終日までとなっています。

例えば、有効期間の最終日が令和4年12月1日である場合、10月1日から12月1日が介護保険の更新期限となっています。

ただし、要介護認定の有効期間は、新規の要介護認定の場合や更新の場合、さらに市区町村によって異なるため注意が必要です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

成年後見制度は本当にひどいの?

成年後見制度とは、認知症や精神上の障害によって意思決定能力が万全ではない方に代わって法律行為を行うことができ、その人の権利や財産を保護することができる制度です。

成年後見制度は、利用者数がまだ少なく、高齢者の需要を満たしていないことや、本人の親族が後見人に選任されないことが多いことなどの理由で、ひどいものだと度々言われます。

しかし、後見人が預貯金や不動産の売買ができたり、不当な契約を取り消すことができたりと、メリットも存在します。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

看護小規模多機能型居宅介護とは?

看護小規模多機能型居宅介護とは、通称「看多機(かんたき)」と呼ばれる介護施設の一つです。

看護小規模多機能型居宅介護では、訪問看護もサービスの一つとなっているため、在宅で過ごしながら幅広い医療的ケアを受けることが可能です。

また、家族の介護負担を軽減するために、リフレッシュ目的(レスパイト)としても利用できたり、住み慣れた地域で地域密着型のサービスを受けることができるといったメリットがあります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

家族介護慰労金とは?

家族介護慰労金とは、要介護度4〜5の認定を受けている被介護者を、介護サービスを利用せずに1年間自宅でケアしている家族に対し、自治体から年額10万円〜12万円が支給される制度です。

家族介護慰労金は、支給条件がやや厳しく、実施していない自治体もあるため、お住まいの自治体に家族介護慰労金制度を実施しているか確認してみましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

まとめ

介護保険制度を利用するには、認定審査を受けたり、保険適用のサービスを探したりと、保険適用までの工程は多いです。

しかし、その分金銭的な負担を大幅に減らせるといったメリットはあり、これによって介護にかかるコストを大幅に削減できます。

介護は長期間化することも多く、高額なコストがかかってしまうことも少なくありません。

経済的な問題が負担となることもあるため、家庭内の負担を軽減するためにも、介護保険の制度は上手に活用しましょう。

介護保険制度とは、介護を必要とする高齢者の方に対して費用を給付し、適切な介護サービスが受けられるように支援する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険料の支払いは、満40歳になるタイミング(※1 厳密には40歳を迎える誕生日の前日が属する月)から始まります。詳しくはこちらをご覧ください。