いま、さまざまなタイプの「老人ホーム」が生まれています。テレビコマーシャルで見かける有料老人ホームグループもあれば、ネット広告を積極的に展開するもの、新聞折り込みで地場の高齢者に宣伝する地元密着型のホームも。介護保険施設もあれば高齢者の集合住宅まで種類も様々です。

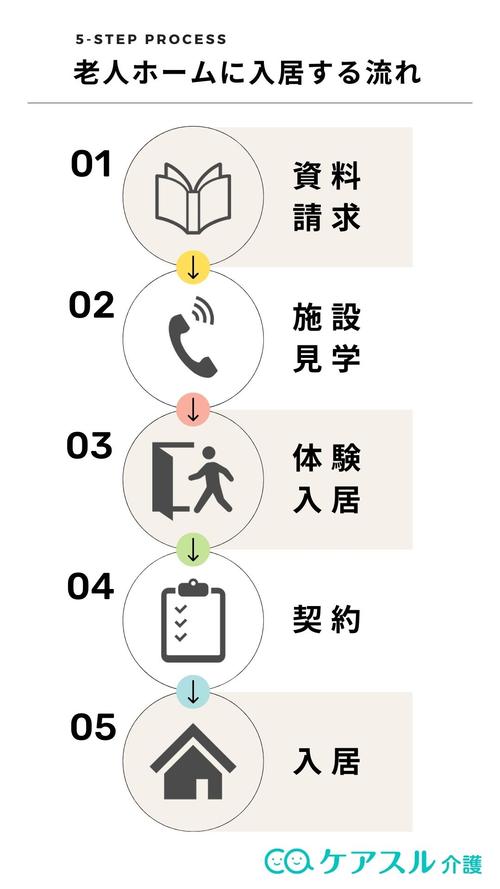

ようやく気に入った施設があり、いざ入居したいと思う老人ホームがあっても、すぐに入居できるわけではありません。「入居条件」を満たしていなければ入居することができないからです。

みなさんが老人ホームに相談&申し込みに行くと、面接で「入居条件を満たしているかどうか」を確認されます。ですから事前にどんなことを確認されるのか、把握しておくことが大切です。

大切なポイントは、寝たきり介護や重度の医療ケア、看取りが必要になった場合に、どこまでその施設では対応してくれるのか。これらの注意点も知っておきたいところです。

人気の老人ホームでは順番待ちも多いもの。空き室が出るまでの「待機待ち施設」に入っておくのも選択肢の1つ。自分のライフスタイルや希望にあった老人ホームを効率的に探すためにも、確認事項や注意点を事前におさえておきましょう。

老人ホーム入居時の確認事項

はじめに、老人ホーム(※介護保険施設から高齢者向け集合住宅を含めての総称)に入居するにあたって、必ず把握しておかなければならないことがあります。

それが老人ホームの「入居時の確認事項」です。具体的に見ていきましょう。

要支援・要介護度の区分

老人ホームに入居を希望する際の面接で「要支援・要介護度の区分」が確認されます。

「要支援状態」とは、日常生活の一部に介助が必要な状態、「要介護2」になると様々な日常生活の動作に介助を必要とするだけでなく、思考力や記憶力の低下も見られます。最も重度の「要介護5」となると寝たきりの状態で常時介護を必要とします。

この要支援・要介護は認定調査員が自宅及び病院に訪問して調査を行い、介護認定審査会で「要介護度」が決定されます。全く介助が必要ないと判断された場合(非該当)は自立として認定されます。

介護保険制度は、介護サービスを必要な人が利用できる仕組みになっています。要支援・要介護度の区分によって1か月間で利用できる額に上限が定められ(区分支給限度額)、介護保険で利用できる介護サービス(訪問系、通所系、短期入所系など)と利用回数、利用限度額が定められており、施設系では入居できる介護施設の種類も異なります。

| 公的な介護施設 | 特別養護老人ホーム | 原則要介護3~要介護5 ※それ以下は、特別な事情がある場合入居可能 |

| 介護老人保健施設 | 要介護1~要介護5 | |

| 介護療養型医療施設 | 要介護1~要介護5 | |

| 介護医療院 | 要介護1~要介護5 | |

| 民間の介護施設 | 認知症対応型グループホーム | 要支援2~要介護5 |

| 有料老人ホーム | 介護型は要支援1~要介護5、住宅型は自立~要介護5(施設の入居条件による) |

入居時に65歳以上である

介護保険法では、原則65歳以上が介護保険の対象となっており、介護保険施設の利用も原則65歳以上と定められています。ただし、がんや脳血管疾患などの16の特定疾病と認められた人は、40歳以上から入居することができる場合があります。

また、民間の介護施設も、介護サービスを利用する上で、入居条件が65歳以上とされているところが多いようです。ただし、住宅型有料老人ホームなど、介護サービスを受けない人も入居可能な場合、65歳以下で入居できるところもあります。

必要な医療ケアの程度

老人ホームは、あくまでも介護を受けながら「生活をする場」なので、医療機関とは異なります。看護師の配置が義務付けられている特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームでも、最小限の人員配置基準だったりします。またサ高住などでは看護師が常駐していない場合があります。

ただし、介護療養型医療施設、介護老人保健施設や介護医療院などでは、医師が常勤しており、重度の医療ケアが必要な人でも受け入れが可能な施設があります。

そのため、どの老人ホームへ入居するか検討する際は、必ず医療ケアの範囲とレベルも確認しなければなりません。

下記で、介護施設の種類別に医療ケアのレベルをまとめましたが、施設によって対応状況が異なります。必ず事前に確認しましょう。

| 介護施設の種類 | 看護師の配置義務 | 医師の配置義務 | 医療ケアのレベル |

| 有料老人ホーム | あり | なし | 施設による |

| グループホーム | なし(任意で配置) | なし | 低め |

| 介護老人保健施設 | あり | あり | 高め |

| 特別養護老人ホーム | あり | あり(非常勤含む) | 施設による |

保証人・身元引受人

どの施設であっても、入居契約の際は保証人や身元引受人が必要になります。

保証人は、何か事故やトラブルがあった際や本人に支払いができなくなった場合などに責務を負う者、身元引受人は、本人が亡くなった際などに身元を引き受ける者としての意味合いで使われます。施設によってはそれらすべての役割を負うものとして保証人、身元引受人と呼称する場合もあります。施設ごとに確認をしましょう。

仮に「単身者」で身元引受人を頼める人がいない場合は、施設側のリスクが大きいため、入居を拒否されることもあります。ただし、最近は身元引受人がいない人のために、民間企業や一般社団法人、財団法人などで「身元引受人代行」を行っているところがあります。成年後見制度の補助人・保差人・後見人を担っている場合もあります。こうしたサービスを利用する手もあるでしょう。

収入と費用のバランス

一度介護施設へ入居すると、支払いが滞った際にすぐに退居することは難しいため、収入の確認は入居前に必ず行います。

支払いのタイミングは、当月分の利用料を翌月に請求することが一般的です。だいたい3か月以上滞納すると、身元引受人などに連絡され、そのまま未納が続くと退居勧告などの措置を取られます。人生100年時代となり、入居期間は長い場合は10年間を超えることも多くなっています。月々、無理なく支払える、年金収入に見合った施設を選ぶことが大切です。

年金収入や資産について聞かれることがあるので、その点も確認しておきましょう。

生活保護を受けている場合

特別養護老人ホームは社会福祉法人が経営母体ですから、生活保護を受けているなど、収入が少ない人を優先して受け入れています。

また、最近では生活保護を受けている人でも月々の費用が負担できる設定にしている老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども出てきています。費用面で不安、継続して支払うことは困難と諦める前に、一度探してみましょう。

「自分に合った老人ホームに入居したい」「入居するにあたって注意点を知っておきたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。面倒な手続きも不要で、見学予約から日程調整まで無料で入居相談員が代行します。

介護施設・老人ホーム探しで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホームの入居年齢・平均入居期間

平均入居期間

介護型有料老人ホームの場合、平均的な入居年数は約3年です。これは、介護サービスが伴う施設の場合なので、自立や要支援の人が入居対象の住宅型有料老人ホームでは約2年と短くなっています。

一方で、一般的な高齢者である65歳に満たなくても、介護認定を受けていれば入居できる施設も増えているため、早期に入居する人も増加傾向です。

平均入居年齢は80代が中心

入居時の平均年齢は、介護付き有料老人ホームでは85.6歳、住宅型有料老人ホームでは83.5歳となっており、早期に入居する場合は周りに馴染めないのではないかと懸念することがあるようです。

早期に入居を検討する際には、どれくらいの年齢層が中心になっているのか、入居者の平均年齢を確認してみましょう。

介護付き有料老人ホームについて詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

老人ホーム入居前に「目的・理由」をはっきりさせよう

老人ホームに入居する際は、なぜ入居したいのか、「目的・理由」を明確にしておくことが大切です。特に、65歳未満で入居を検討する場合は、施設側にも説明を求められることがあります。2つのケースをご紹介しましょう。

要介護が重度となり自宅での介護に不安を感じる場合

最も多い理由としては、要介護度が重度となり自宅での介護生活に不安を感じる場合ではないでしょうか。

近年、核家族化により子どもと一緒に住んでいない、高齢者の単身や夫婦のみ世帯が増えています。そのため、いざ介護が必要になっても子どもにも頼れなかったり、夫婦同士が80代後半の老々介護になってしまったりという状況が起きています。

自宅での介護で無理をしすぎて限界(共倒れ)になってしまう前に、老人ホームへの入居を検討しましょう。この場合、入居してから後悔しないためにも、どのような体制でどのような介護サービスを受けられるのか、しっかり比較検討することが大切です。

親の介護によるストレスとの向き合い方や解消法について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

早期リタイアが目的の場合

温泉街や海沿いのリゾート地に見守りや生活支援がついたマンション型といった、早期リタイアして悠々自適に過ごしたい人にぴったりの老人ホームもあります。また、シニア向け分譲マンションなど、ほとんど今までの生活と変わらずに過ごせる施設もあります。

60歳以下でも入居できるところが多くあるので、探してみましょう。

ただし、こういった施設は、介護サービスなどの充実度が低いところが多いのが実情です。そのため、将来的に介護が必要になった場合は、住み替えが必要になる場合もあるでしょう。

「自分に合った老人ホームに入居したい」「入居するにあたって注意点を知っておきたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。面倒な手続きも不要で、見学予約から日程調整まで無料で入居相談員が代行します。

介護施設・老人ホーム探しで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホーム入居時の注意点

「自分が入居するなら目的も条件もぴったりな老人ホームだ!」と思っても、思わぬ落とし穴があるかもしれません。

ここでは、老人ホーム入居時の注意点について、見ていきましょう。

要介護度が重くなったときの対応をチェック

入居時に自立や要支援程度であっても、将来介護が必要になった場合の対応がどれだけ充実しているかを事前に確認しておきましょう。そうでないと要介護1~5となったら退去しなければならない、もしくはほかの老人ホームへの転居が必要になることがあります。

また、介護付き有料老人ホームには、寝たきりになっても入れるところがあります。大切なのは「寝たきりの状態になっても、どのような介護がしてもらえるのか?」。みなさんが願う介護生活によって相性の合う施設は変わってきます。介護だけでなく医療ケアが必要な場合は、介護医療院などの選択肢もあります。

どこまで対応してもらえるのか、しっかりチェックしておきましょう。

認知症の受け入れ体制をチェック

認知症の場合、受け入れ体制やスタッフの教育が十分でない施設があります。また認知症グループホームのように「認知症に特化し、家庭的な雰囲気のなかで支える」ことをめざす施設もあります。要介護度とは別に認知症の利用者を受け入れてくれる施設かどうかを確認する必要があります。

また、認知症に詳しいスタッフが常駐している施設であれば、当然認知症の扱いになれているので、安心して過ごすことができます。認知症の人は通常の介護が必要な人よりも、よりていねいな対応が求められ、スタッフの数が必要なので、人員体制も確認しておきましょう。

看取りに対応しているかをチェック

老人ホームを「終のすみか」として考えている人には、看取りにどこまで対応してくれるのか、本人・家族の希望をどこまで受けとめてくれるかは重要なポイントになります。

2006年に、特別養護老人ホームでは看取りを行った場合に「看取り介護加算」が計上できるようになるなど、介護保険の報酬上でも評価され、看取りサービスを行う介護保険施設の数が増加しています。

しかしながら、まだまだ看取りに対応していない施設は多いのも事実です。入居前にしっかりと確認しておくことが必要です。

感染症への対応をチェック

免疫力が低い高齢者が暮らす老人ホームでは、感染症対策が大変重要になっています。感染症の種類によっては感染方法も感染力も異なり、死亡リスクが高いものもあります。入居者の命と安全を守るために感染症ごとに対応方法と医療機関からサポートなどの確認を行うことは必須です。

老人ホーム入居前

老人ホームの契約時に、「健康診断書」や「診療情報提供書」などの提出による、感染症の確認は必須事項になっています。施設によって、必要な書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。

また、これらの書類は発行までに1~3週間程度かかる場合があるので、入居を急いでいるのであれば早めの手配が必要です。

もちろん、インフルエンザ、ノロウィルス感染症、腸管出血性大腸菌(O157)、かいせん、肺炎、結核、また最近では新型コロナウイルスなど、集団感染が起こる可能性が高い感染症にかかっている場合は、それが完治するまでは入居することができません。

一方、感染力の低いMRSA、ウイルス性肝炎、HIV感染症などでは、施設側がそれを理由に入居拒否することはできません。

老人ホーム入居中の感染

老人ホームなどの介護施設では、感染拡大を防ぐための「感染対策マニュアル」があります。入居者が感染症を発症した場合は、状況によっては居室に隔離、家族の面会が自粛になるなどの対策がとられます。

特に、嘔吐物や排泄物から二次感染する可能性の高いノロウイルスなどは、洗濯や入浴などの日常行動まで厳重なルールが定められています。

老人ホームに入居する際は条件と目的を整理しよう

ひとくくりに老人ホームと言っても、施設ごとに「得意・不得意」があります。

介護や医療がどれくらい必要か、介護サービスが充実しているところがいいのか、アクティビティやレクリエーションの質が高いところがいいのか、機能訓練などリハビリテーションが充実しているところなのか、食事などの提供の仕方とノウハウが豊かなのか、が入居者の状態や希望によってどこまで柔軟に対応できるか。

その人にとっての理想の施設は大きく異なります。

特に民間の老人ホームでは初期費用も高額なので、入居してから思っていたのと違ったというトラブルは、避けたいところです。

まずは、老人ホームが示している「入居するための条件」を知り、入居したい目的を整理しましょう。その上で、自分に合った老人ホームを探すのが良いでしょう。

そのほか老人ホームの入居について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

施設に入る理由とは?入らないリスクや入居拒否をする本人への対処法も紹介カテゴリ:介護に関するトピック更新日:2025-05-26

施設に入る理由とは?入らないリスクや入居拒否をする本人への対処法も紹介カテゴリ:介護に関するトピック更新日:2025-05-26関連記事

老人ホーム入居時は住民票を移すべき?住所を移すメリット・デメリット・流れを解説カテゴリ:老人ホームへの入居更新日:2025-02-25

老人ホーム入居時は住民票を移すべき?住所を移すメリット・デメリット・流れを解説カテゴリ:老人ホームへの入居更新日:2025-02-25