老人ホームの選び方は、以下の5ステップです。

- 選ぶための条件を設定する

- 条件をもとに情報を集める

- 資料請求をして「良さそう」な施設を知る

- 実際に施設に足を運んでみる

- 入居先を決める

この記事のまとめ

-

老人ホームを選び方は、

①老人ホームを選ぶための条件を設定し、優先度を付ける

②条件をもとに、インターネットで施設情報を検索してみる

③資料請求をして、入居後の生活イメージを高める

④施設見学・体験入居をし、「この施設が良い」という自信をつける

⑤さいごに気になることがあれば解消し切ったうえで、入居先を決める

①条件設定

まず、老人ホームを選ぶための軸となる条件を設定するところから始めましょう。

「どういった条件を設定すればよいかわからない」という方は、基本的な条件である「費用」と「エリア」から考えてみてください。

- 入居にかかる初期費用と月額費用の予算を考えてみる

- 現在住んでいる市町村がいいのか、近隣の都道府県であれば許容できるのかなど、どのエリアで選ぶのかを考えてみる

また、たくさんの条件を設定したあまり、すべての条件を満たした施設がなかなか見つからないこともあります。

そのため、条件を整理した後は、条件の優先度も一緒に考えてみましょう。

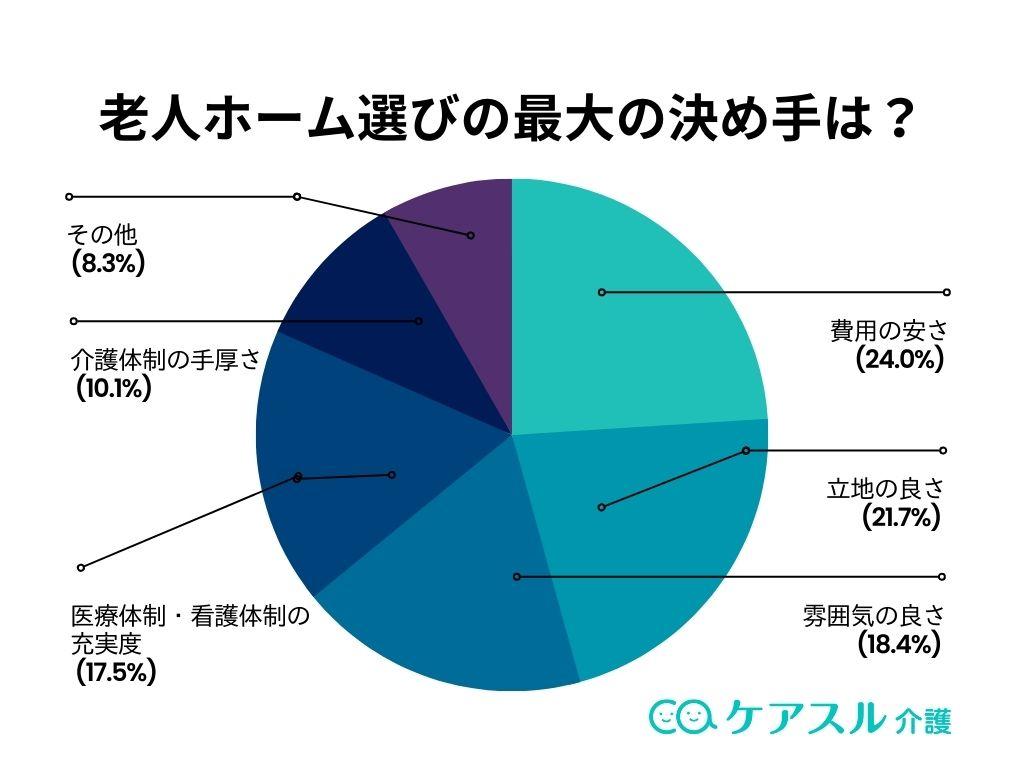

「どの条件を重視すべきかわからない」という方は、他の方がどのような条件を重視していたのかもぜひ参考にしてみてくださいね。

参考:ケアスル介護「介護アンケートVer.4」(取得日:2023年4月15日~4月18日、回答数:217、対象:介護施設に入っている方、もしくはその関係者の方)

「条件をどのように設定すればよいのかわからない」「条件に合った施設がどのようなところなのか手早く知りたい」という方は、ケアスル介護で相談してみるのがオススメです。

ケアスル介護では、全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人に最適な施設をご提案いたします。

まずは無料相談から始めてみませんか?

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

②情報収集

次に、設定した条件をもとに情報を集めていきます。

情報を集める方法は、大きく以下2点が挙げられます。

- 相談窓口に相談する

- インターネットで検索する

相談窓口については、以下の記事を参考にしてみてください。

こちらでは、インターネットで検索する方法についてご紹介します。

こちらは、ケアスル介護の施設紹介ページの写真です。

施設紹介ページでは、「費用」や「都道府県」といった情報を入力する項目があります。

そちらにあなたが設定した条件を入力していくことで、あなたに合った施設の候補が表示されるようになっています。

既に条件が設定できている方は、以下の方からぜひ検索してみてください。

③資料請求

「ここ良いかもな」と思った施設があれば、次に施設資料を請求してみましょう。

【実際に資料請求をされた方の声】

老人ホームの部屋には必ずトイレが備え付けられているものだと思っていましたが、必ずしもそうとは限らないようです。

施設資料には居室図が載っているので、でWC(トイレ)の文字があるか確認しておくといいと思います。

【実際に資料請求をされた方の声】

部屋にキッチンや洗面台があるのかは気になっていました。

料理をする際、顔や手を洗う際などに、部屋の中で行うことができるのか、部屋から出る必要があるのかといった、日々の生活環境を事前に確認できたのは良かったと思います。

④施設見学・体験入居

施設資料を確認したうえで、「ここが良いかもな」という気持ちが強かったら、実際にその施設に足を運び、「本当にその施設でいいのか」を確かめてみましょう。

実際にケアスル介護のユーザーから、施設見学や体験入居の際に「ここを見ておいてよかった」「もっとここを見ておけばよかった」と感じた点を聞いてみましたので、施設見学や体験入居の際にはぜひ参考にしてみてください。

居住スペースについて

入居したら以外と狭かった。もう少し部屋なども確認しとけば良かった。(福岡県在住 48歳男性)

良好な睡眠が不可欠なので、寝室環境を確認した方が良い。(神奈川県在住 82歳女性)

トイレ、洗面所の使い易さや部屋の間取り(愛知県在住 67歳女性)

個室になった場合、どこまでが付属品であるか確認したい。(東京都在住 55歳女性)

共用スペースについて

実際に生活動線を歩いてみて、器具類を手に取ってみて、健常者でもどこかにひかかったりすることなく作業ができることを確認する。(大阪府在住 41歳女性)

入浴設備が施設によって違ったので、できるだけ新しく、寝たたままでも入浴できる設備があると助かる。(神奈川県在住 51歳女性)

共有部分や、お風呂、洗濯室などがきれいに清掃されているか、臭いはどうかを確認できると良いと思う。(大阪府在住 63歳女性)

バリアフリーが全施設に行き届いているか確認しておくのが良いと思います。(大阪府在住 53歳男性)

食事について

食事の内容が少し寂しかったので、しっかり3食チェックした方が良いかと思います。(愛知県在住 63歳女性)

毎日の食事は大切なので、自分の口に合うかどうか確かめておいた方がいい。(岡山県在住 68歳女性)

入居したら食事が合わず、見学時に父に食べさせてあげれば良かった。(千葉県在住 65歳男性)

スタッフについて

スタッフさんの言葉遣いや、他者に対する態度の確認。(熊本県在住 51歳女性)

スタッフの数か入居者に対して十分か。スタッフの接し方が乱暴な感じではないかを見ておいた方が良い。横柄な態度であれば要注意。(神奈川県在住 56歳男性)

直接関係なさそうな事務室なども整理されている所は、介護においてもきちんとした体制が取れている。電話対応などもきちんと受け答えしてくれることも大事。こちらも疑問に思ったら、些細な事でもすぐに伝えるようにしておくと、スタッフとのコミュニケーションがしやすくなり、今後もやりやすくなる。(東京都在住 53歳女性)

入居者の雰囲気について

集合してご飯を食べている所を見て、雰囲気を見ておいた方がよい。(大阪府在住 43歳女性)

普段、どのように入所者が過ごしているのか、可能な限り実際の様子を見せてもらうこと。(大阪府在住 63歳女性)

入居者が個室に閉じこもりっきりになっていないか(大阪府在住 46歳女性)

医療・介護体制について

医療従事者の配置されているか(東京都在住 44歳男性)

急遽、病院受診の際、家族が行かないと連れて行ってもらえないことがあったので、確認が必要(神奈川県在住 51歳女性)

介護と共に体調が急変した際の医療体制への引継ぎなどが、重要だと思いました。(広島県在住 52歳女性)

費用・契約について

介護される本人の年金や介護支援金を入れても支払いの問題、経済的問題は最重要!(神奈川県在住 62歳女性)

概算費用だけでなく、最大いくらかかるか契約書を検討する。(大阪府在住 52歳男性)

実際にかかる費用。入所してから、小さな追加、例えば訪問医療が思ったよりかかった、夜中に時々自力でトイレに行こうとするので、ベッド脇にセンサーを付けた、オムツ代が想定していたより多くかかった等で、予定していた金額より結構高くなってしまった。介護度が高くなれば金額も高くなるので、費用は余裕をもって考えた方がいい。(神奈川県在住 62歳女性)

毎年入居代等が値上がりになるのか聞いていた方が良いなあと思いました。(大阪府在住 73歳女性)

立地・面会について

実際に自分が施設に行く時の交通手段や時間は、考慮すべき点だと思います。(東京都在住 47歳女性)

施設が、まめに顔を出せる距離にあるかどうか。(神奈川県在住 49歳男性)

その他

徹底的に評判を調べておいた方が良いと思う。(広島県在住 58歳男性)

実際に入居していた方の家族に話を聞いてみるのも良い。(京都府在住 62歳女性)

待機人数が多いところは居心地が良いからなかなか退所者が出ない状態なので、待っても待機人数が多い施設に入れたほうが良いと思います。(福島県在住 54歳女性)

ケアマネージャーやそのお仲間の評判を集めていただいて、いくつかの施設に話しを聞きに行き、見学出来る範囲を見せていただいたと言う感じです。(千葉県在住 59歳女性)

施設によって全く雰囲気が違うので、大変だとは思いますが必ず見学した方がいいと思います。(東京都在住 52歳女性)

参考:ケアスル介護「介護アンケートVer.6」(取得日:2023年6月30日~7月1日、回答数:300、対象:「介護施設に入っている」または「入っていた(退去済)」被介護者か、「被介護者を介護施設に入れる予定」の方)

また、「実際に施設見学・体験入居をしてみたい」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、施設の見学予約から日程調整まで無料で代行いたします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

⑤入居先を決める

ここまで来たら、あなたは自信を持って入居先を選んでよいでしょう。

それでも「本当にこの施設でいいのかな」「入ってから後悔しないかな」と思ってしまう方もいることでしょう。

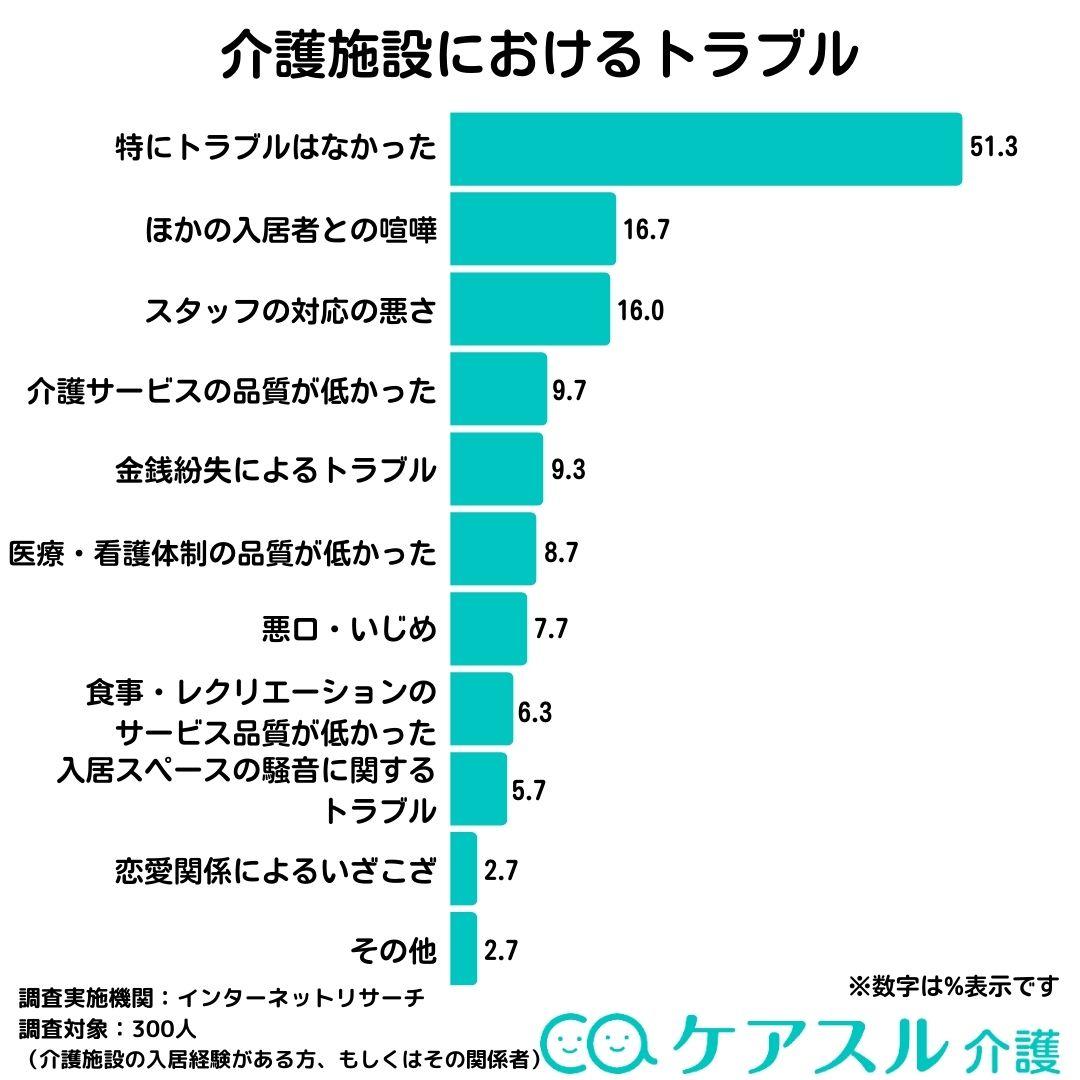

以下は、ケアスル介護のユーザーに対し、「介護施設に入居した後にトラブルが起こったか」を調査したアンケートの結果です。

参考:ケアスル介護「介護アンケートVer.7」(取得日:2023年6月30日~7月1日、回答数:300、対象:「介護施設に入っている」または「入っていた(退去済)」被介護者か、「被介護者を介護施設に入れる予定」の方)

こちらのアンケート結果からもわかる通り、半数の方は「特にトラブルはなかった」と回答しているため、過度に不安に思う必要はありません。

入居先を決めるにあたって、どうしても不安なことや疑問に思うことがあれば、どんなに些細な事であっても、施設職員や相談窓口に相談するようにしましょう。

まとめ

老人ホームの選び方は、以下の5ステップで進めていきましょう。

- 選ぶための条件を設定する

- 条件をもとに情報を集める

- 資料請求をして「良さそう」な施設を知る

- 実際に施設に足を運んでみる

- 入居先を決める

また、老人ホーム選びは一人だけでやるものではありません。

適切な相談者や支援者を頼りながら、負担を減らしながら進めてもいいので、この機会にぜひ相談してみてくださいね。