「介護医療院に入所したら費用はどのくらいかかるの?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。ここでは、介護医療院の費用目安や内訳、加算項目、減免制度などについて、詳しくご紹介していきます。

この記事を最後まで読み終えていただければ、介護医療院が予算に合っている介護施設であることが分かり、安心して入所を検討できるでしょう。

介護医療院の費用相場について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事

介護医療院とは?入所条件や費用、メリット・デメリットまで徹底解説カテゴリ:介護医療院更新日:2026-02-09

介護医療院とは?入所条件や費用、メリット・デメリットまで徹底解説カテゴリ:介護医療院更新日:2026-02-09

この記事を音声で聴く

介護医療院の費用目安・内訳

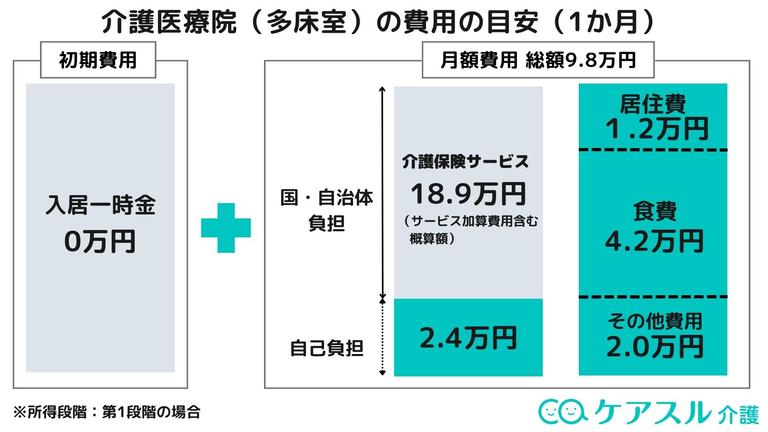

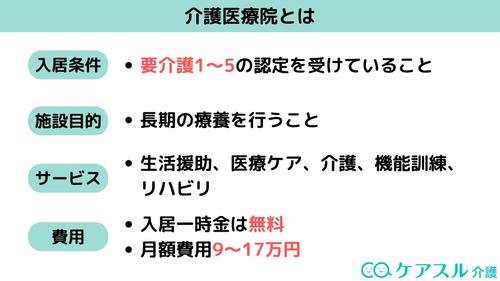

介護医療院の費用目安は月額9~17万円であり、公的施設のため入居金が掛からないのが特徴です。

また、介護医療院の月額費用は介護サービス費の自己負担額(1~3割)、居住費、食費の主に3つです。3つの費用は①入居者の介護度②入居する類型・居室タイプ③本人を含む世帯の年収・預貯金額によって変わります。

Ⅰ型・Ⅱ型・医療外付け型の3種類ある

介護医療院にはⅠ型・Ⅱ型・医療外付け型の3種類あるのが特徴です。

Ⅰ型は比較的重度の高い要介護の高齢者を対象としている施設で、医療ケアを提供している介護療養型医療施設と同等の扱いを受けている施設です。

一方でⅡ型は、リハビリテーションを通じて利用者の在宅復帰を目指す介護老人保健施設(老健)と同等の扱いになっており、Ⅰ型よりも比較的軽度の方を対象としている施設と言えるでしょう。

最後に、医療外付け型は利用者が居住している部分と医療機関を併設している特徴があり、比較的容体が安定している高齢者を対象としている施設です。

| 種類 | 入所対象者 | 同等施設 | 配置基準 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ型 | 医療依存度が高い方 | 介護療養型医療施設 |

|

|

| Ⅱ型 | 比較的容体が安定している方 | 介護老人保健施設 |

|

看取りやターミナルが必要な場合、オンコールで対応 |

| 医療外付け型 | 比較的容体が安定している方 | ー | ー | 居住部分が広く、有料老人ホームと同等のプライバシーを保てる |

・介護医療院はⅠ型・Ⅱ型・医療外付け型の3種類に分かれる

・重度の医療ケアが必要な方から容体が比較的安定しているかにまで、喀痰吸引から経管栄養、投薬などの医療行為に対応している

本章では介護医療院の費用の仕組みから内訳まで解説していきます。

費用の仕組み

まず、介護医療院では医療保険ではなく介護保険が適用されるので、介護サービス費用は要介護度ごとの介護保険の自己負担割合によって決まります。

さらに介護サービス費の自己負担額は、入居する介護医療院の類型によっても異なります。上述したⅠ型・Ⅱ型の2つに加えてⅠ型はさらに「強化型A」「強化型B」によって分かれており、これらの類型によって変わります。詳細な説明は複雑すぎるため割愛しますが、「強化型Aの方がBよりターミナルケアや医療措置などのサービスが充実している」とだけ覚えておきましょう。

具体的には、以下の要件で段階が決まる形となっています。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

入居費用

介護医療院は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設と同様に介護保険施設となるので入居一時金などの費用は一切かかりません。

月額費用

介護医療院でかかる月額費用は以下の4つの費用です。

- 介護サービス費用

- 居住費

- 家賃

- 日常生活に必要な費用

介護サービス費

介護サービス費は、所得や施設の形態、居室の種類、職員の配置、要介護度などによって変わります。

厚生労働省の「介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯」によると、Ⅰ型は1日あたり800〜1,300円ほどが費用相場です。一方、Ⅱ型は1日あたり730〜1,200円ほど、Ⅰ型と比べると金額は安くなります。

<Ⅰ型>

| 要介護度 | サービス費(Ⅰ) (強化型A相当)看護6:1 介護4:1 |

サービス費(Ⅱ) (強化型B相当)看護6:1 介護4:1 |

サービス費(Ⅲ) (強化型B相当)看護6:1 介護5:1 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 803円 | 791円 | 775円 |

| 要介護2 | 911円 | 898円 | 882円 |

| 要介護3 | 1,144円 | 1,127円 | 1,111円 |

| 要介護4 | 1,243円 | 1,224円 | 1,208円 |

| 要介護5 | 1,332円 | 1,312円 | 1,296円 |

<Ⅱ型>

| 要介護度 | サービス費(Ⅰ) (転換老健相当)看護6:1 介護4:1 |

サービス費(Ⅱ) (転換老健相当)看護6:1 介護5:1 |

サービス費(Ⅲ) (転換老健相当)看護6:1 介護6:1 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 758円 | 742円 | 731円 |

| 要介護2 | 852円 | 836円 | 825円 |

| 要介護3 | 1,056円 | 1,040円 | 1,029円 |

| 要介護4 | 1,143円 | 1,127円 | 1,116円 |

| 要介護5 | 1,221円 | 1,205円 | 1,194円 |

参照:『介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯』

居住費

| 段階 | 居住費の負担限度額(日額) | |||

|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |

| 1 | 820円 | 490円 | 320円 | 0円 |

| 2 | 420円 | 370円 | ||

| 3(1) | 1,310円 | 820円 | ||

| 3(2) | ||||

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム

居住費・食費は本人を含む世帯の年収・預貯金額によって大きく変わります。

介護医療院では、自己負担額が少ない多床室タイプが大半です。室料がかからず、光熱費相当のみの支払いで済み、上記の通り所得に応じた減免制度があるのが特徴です。

食費

一方、食費は1日あたり300~1,360円です。所得に応じて変動し、減免措置があります。食費は1日単位ごとで請求されるため、入院や外泊などで食事をしない日は請求されません。

| 段階 | 食費(日額) |

|---|---|

| 1 | 300円 |

| 2 | 390円 |

| 3(1) | 650円 |

| 3(2) | 1,360円 |

日常生活に必要な費用

介護医療院では別途で日常生活費として、理美容や新聞、電話、クリーニング費用に3万円程度かかります。おむつ代は日常生活費ではなく、介護サービス費に含まれるので、注意しましょう。

・介護医療院は介護保険が適用されるため、介護サービス費の自己負担額、食費、居住費がかかる

・入居する本人を含む世帯の年収・預貯金額によって居住費・食費が変わり「特定入所者介護サービス費」が利用できる

・Ⅰ型・Ⅱ型のほかにも「強化型A・B」によって介護サービス費用は変わる

介護医療院の費用をシミュレーターで計算

介護医療院の費用は、①希望する居室タイプ②入居者の介護度③介護保険の自己負担割合④負担限度額段階の4つの要素によって決まっています。

自分がいくらになるのか知りたい人は以下のシミュレーターで計算してみましょう。

費用シミュレーター

- 1ヶ月ご利用料金(30日を基準とした概算)

- 0円

- 1日あたり(①+②+③)

- 0円

- ①介護保険自己負担額

- 0円

- ②食費

- 0円

- ③居住費

- 0円

※ 1単位10円として計算しています。

※ 加算項目は含まれていません。

※ 日数や端数の処理によって誤差が出ることがございます。

※ 出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」「利用者負担の軽減について」

介護医療院の費用負担を軽減できる4つの減免制度

「介護医療院に入所したいけれど、費用を負担するのが難しい」方のために、減免制度が設けられています。4つの減免制度についてご紹介していくので、必要に応じて利用を検討してください。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、介護医療院をはじめとした介護保険施設における居住費と食費の負担限度額が、所得や預貯金等の資産に応じて4段階で定められており、これを超えた分が介護保険から給付される制度です。

特定入所者介護サービス費を利用する要件は、本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であることです。市町村民税が課税される世帯は特定入所者介護サービス費支給の対象となりません。さらに、サービスを受ける本人の公的年金収入額とその他の合計所得金額が、80万円以下、80万円超~120万円以下、120万円越の3つの段階に分かれます。

預貯金等の要件は、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下、単身の場合は1,000万円以下の方が対象となります。段階によって金額が異なることに注意しましょう。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金等の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 公的年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護受給者 | – | – | – |

| 世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金を受給している | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 | |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

参照:『サービスにかかる利用料』

減免額

特定入所者介護サービス費を利用した際の食費・居住費の減免額は居室タイプごとに異なります。減免額は以下の通りです。

| 段階 | 居住費の負担限度額(日額) | 食費(日額) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||

| 1 | 820円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 |

| 2 | 420円 | 370円 | 390円 | ||

| 3(1) | 1,310円 | 820円 | 650円 | ||

| 3(2) | 1,360円 | ||||

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム

上の表には記載していませんが、第4段階の場合は施設独自に定めている費用を支払わなくてはならないので費用が高くなってしまうことに注意しましょう。

申請方法

特定入所者介護サービス費を利用するには所定の書類を用意してお住いの各自治体の介護担当窓口に提出する必要があります。

必要な書類は以下の通りです。

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちの全てのもの)

- 証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し(投資信託・有価証券等がある場合のみ)

- 借用証明書の写し(負債がある場合のみ)

- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

- 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)

以上の書類を担当課に提出し、認定された場合は認定証が交付されます。交付された認定証を特別養護老人ホームに提示することによって費用が減額されるので、認定された場合は忘れずに提示するようにしましょう。

また、認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。最初に認定を受けると、更新月近くに書類が送付されるため、これを使って更新の手続きをしておく必要があります。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計が、所得によって定められた負担限度額を超えた場合は超えた分が払い戻される制度です。

高額介護サービス費は所得に応じた6つの区分で利用者負担の上限額を設定しています。具体的な区分については以下の表のとおりです。

| 区分 | 負担の上限額(月額) | |

|---|---|---|

| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |

| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |

| 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |

| 生活保護を受給している方 | – | 15,000円(世帯) |

参照:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」

申請方法

高額介護サービス費を申し込むには各自治体の介護担当課などで「高額介護サービス費支給申請書」を提出する必要があります。

多くの自治体ではサービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、支給申請書が自動的に送られてきます。

提出の際に必要な書類は以下のとおりですが、自治体によって異なります。

- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)

- 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)

- 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)

- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの

- 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)

申請書の提出期限は支給対象となったサービスが提供された月の翌月1日から2年間と定められています。一度申請すると、その後に該当した月があった場合は指定した口座に自動的に振り込まれるので2回目以降の申請は必要ありません。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯に対して1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計額が各所得区分ごとの負担限度額を超えた場合は超えた額が支給される制度です。

介護医療院では、上述したように基本的には介護保険が適用されますが利用者の病状が急変した場合の手術・放射線治療等は医療保険が適用されることになるのでぜひ利用を検討したい制度です。

高額医療・高額介護合算療養費制度は医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯が対象となっており、70歳未満の人がいる世帯、70歳以上の人がいる世帯でそれぞれ所得区分が定められています。

| 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | ||

|---|---|---|---|---|

| 介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | |||

| 年収約1,160万円 | 212万円 | |||

| 年収約770~約1,160万円 | 141万円 | |||

| 年収約370~約770万円 | 67万円 | |||

| ~年収約370万円 | 56万円 | 60万円 | ||

| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 34万円 | ||

| 市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等 | 本人のみ | 19万円 | ||

| 介護利用者が複数 | 31万円 | |||

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、後期高齢者医療制度の場合、基準日(7月31日)の翌年2月、3月ごろに対象となる世帯の世帯主宛てに自治体から「 お知らせ」と「支給申請書」が届きます。

ただし計算対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)までに転居やほかの医療保険制度から移った方はお知らせが届かない場合がありますので、自治体窓口に確認しましょう。

申請に必要な書類は以下の通りですが、自治体によって異なります。

- 申請書

- 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの

- 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの

- 医療保険、介護保険の被保険者証

- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの

以上の申請が完了したら申請後3カ月から4カ月後に指定している口座への振り込みが行われます。

医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に本人と家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。

支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではなく、医療費に応じて税金を計算しなおします。会社員の場合は確定申告をすることで給与から天引きされた所得税の還付を受けることができ、個人事業主の場合は医療費控除を確定申告に反映することで所得税が減免されます。

介護医療院の場合は、介護サービス費の自己負担額・居住費・食費が医療費控除の対象となる金額です。逆に日常生活費や特別なサービス費用は対象外となるので注意しましょう。

申請方法

医療費控除は確定申告をすることによって控除を受けることができます。1月1日から12月31日までの一年間の医療費を翌年の2月16日から3月15日の期間中に必要書類をそろえ申告しましょう。

申告時に必要な書類は以下のとおりです。

- 控除対象となるサービスの領収書

- 医療費控除の明細書

- 確定申告書A

- 源泉徴収票

- マイナンバーカードなどの本人確認書類

控除対象となるサービスの領収書は医療費控除の明細書を添付することで提出不要ですが、税務署から提出を求められることがあるため5年間保管する必要があります。また、もし申告期間を過ぎても医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告できるので翌年に改めて申告しましょう。

予算内に収まる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。

「納得いく施設を探したい」という方は、ご気軽に活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

・介護医療院では4つの費用減免制度を利用することが出来る

・特に「特定入所者介護サービス費」は毎月の費用が減額されるのでぜひ利用を検討しよう

介護医療院の費用が高くなる人の特徴

次に、介護医療院の費用が高くなる人の特徴について解説していきます。転院先の介護医療院の費用について説明を受けたが、費用が高くて驚いたという方は是非ご覧ください。

住民税課税世帯の方

介護医療院の費用が高くなる方の特徴として先ず最初に挙げられるのは、入居者本人または世帯員が住民税非課税世帯の方です。

というのも、介護保険が適用される介護医療院は介護保険施設という枠組みに入るので減免制度である「特定入所者介護サービス費」を利用することが出来ます。特定入所者介護サービス費では、本人を含む世帯の年収・預貯金額によって第1~第3段階に分けられており、程度の差はあれど住民税非課税世帯の方は食費・居住費が低くなります。

一方で、住民税課税世帯の方は軽減制度を利用することが出来ず施設が独自に定めている食費・居住費を徴収されるので費用が高くなってしまうのです。

したがって、介護医療院の費用が高くなる方の特徴としては入居者本人または世帯員が住民税課税世帯の方と言えるでしょう。

介護度が高い方

介護医療院の費用が高くなる方の特徴として次にあげられるのは、入居者本人の介護度が高いという方です。

というのも、介護医療院では上述したように介護サービス費用として介護度ごとに定められている単位数で費用が決まっています。そのため、介護度が高くなるごとに費用は高くなってしまいます。

また、介護医療院は介護保険法の改正によって介護保険施設として2017年に新設されましたが、医療法上は医療提供施設として位置づけられています。したがって、入所中に本人の病状が著しく変化した場合に施設で行われた手術・放射線治療急性増悪時の医療等については医療保険を適用することとなります。(参考:鹿児島県「介護医療院 基本報酬及び算定要件」)

したがって、受けている医療ケアによって極端に費用が高くなるなどはなく、介護度によって費用が高くなるかどうかが決まっていることがわかります。

サービス加算のある施設に入所した方

介護医療院の費用が高くなる方の特徴としては、サービス加算のある施設に入所した方が挙げられます。

サービス加算とは、専門職や有資格者の配置、専門サービスの提供など基準よりも高い提供サービスを行っている施設にて介護サービス費用に上乗せされる費用のことです。具体的には以下のようなサービス加算項目があります。

| 加算項目 | 1日あたりの 費用 |

詳細 |

|---|---|---|

| 初期加算 | 30円/日 |

|

| 栄養マネジメント加算 | 11円/日 |

|

| 緊急時施設診療費 | 518円/日 |

|

| 経口移行加算 | 28円/日 |

|

| 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) | 100円/日

※要介護5の場合 |

|

その他にも排泄や口腔ケアに関する加算もあります。入所を希望している介護医療院の加算の基準について把握しておくのがおすすめです。

・「特定入所者介護サービス費」という減免制度によって、住民税課税世帯の方は費用が高くなる傾向にある

・病状や受けている医療サービスではなく、介護度によって費用が高くなるかどうかは決まる

・サービス加算がある場合、介護サービス費に上乗せされる形で費用が上がっていく

介護医療院の費用を料金表で紹介

本章では介護医療院を利用した際の所得段階ごとの費用一覧を料金表という形で紹介していきます。

介護医療院では上記で紹介したように以下の料金表に加えて日常生活費用や施設ごとにサービス加算という形で費用が高くなります。そのため、最低価格の場合いくらになるかという視点でご覧ください。

介護医療院Ⅰ型の料金表

まずは介護医療院Ⅰ型の料金表を紹介していきます。上記で紹介した強化型A、Bのどちらに相当するか、看護師・介護士の配置基準によって以下の3つの費用が定められています。

なお、「看護6:1」などの記載は「入居者6人に対して看護師が1人」の配置比率を表すものです。

療養機能強化型A相当、看護6:1、介護4:1、多床室の場合

療養機能強化型A相当の介護医療院の費用は以下の通りです。

| 介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 |

|---|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 33,750 | 47,550 | 55,350 | 76,650 | 79,410 |

| 要介護2 | 37,020 | 50,820 | 58,620 | 79,920 | 82,680 |

| 要介護3 | 44,130 | 57,930 | 65,730 | 87,030 | 89,790 |

| 要介護4 | 47,130 | 60,930 | 68,730 | 90,030 | 92,790 |

| 要介護5 | 49,860 | 63,660 | 71,460 | 92,760 | 95,520 |

療養機能強化型B相当、看護6:1、介護4:1、多床室の場合

療養機能強化型B相当の費用一覧表は以下の通りです。

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 32,730 | 46,530 | 54,330 | 75,630 | 78,390 |

| 要介護2 | 35,940 | 49,740 | 57,540 | 78,840 | 81,600 |

| 要介護3 | 42,810 | 56,610 | 64,410 | 85,710 | 88,470 |

| 要介護4 | 45,720 | 59,520 | 67,320 | 88,620 | 91,380 |

| 要介護5 | 48,360 | 62,160 | 69,960 | 91,260 | 94,020 |

療養機能強化型B相当、看護6:1、介護5:1、多床室の場合

療養機能強化型B相当で介護士の割合が多い施設の場合の費用一覧表です。

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 33,390 | 47,190 | 54,990 | 76,290 | 79,050 |

| 要介護2 | 36,630 | 50,430 | 58,230 | 79,530 | 82,290 |

| 要介護3 | 43,620 | 57,420 | 65,220 | 86,520 | 89,280 |

| 要介護4 | 46,560 | 60,360 | 68,160 | 89,460 | 92,220 |

| 要介護5 | 49,260 | 63,060 | 70,860 | 92,160 | 94,920 |

介護医療院Ⅱ型の料金表

続いて介護医療院Ⅱ型の料金表を紹介していきます。Ⅰ型とは異なり個室の施設も少なくなく、プライベートが充実している分費用が高くなっているのが特徴です。

介護療養型老健相当、看護6:、介護4:1、個室の場合

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 41,970 | 47,670 | 67,470 | 88,770 | 116,760 |

| 要介護2 | 44,850 | 50,550 | 70,350 | 91,650 | 119,640 |

| 要介護3 | 51,060 | 56,760 | 76,560 | 97,860 | 125,850 |

| 要介護4 | 53,700 | 59,400 | 79,200 | 100,500 | 128,490 |

| 要介護5 | 56,070 | 61,770 | 81,570 | 102,870 | 130,860 |

介護療養型老健相当、看護6:1、介護5:1、個室の場合

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 41,490 | 47,190 | 66,990 | 88,290 | 116,280 |

| 要介護2 | 44,370 | 50,070 | 69,870 | 91,170 | 119,160 |

| 要介護3 | 50,550 | 56,250 | 76,050 | 97,350 | 125,340 |

| 要介護4 | 53,220 | 58,920 | 78,720 | 100,020 | 128,010 |

| 要介護5 | 55,590 | 61,290 | 81,090 | 102,390 | 130,380 |

介護療養型老健相当、看護6:1、介護6:1、個室の場合

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 41,160 | 46,860 | 66,660 | 87,960 | 115,950 |

| 要介護2 | 44,010 | 49,710 | 69,510 | 90,810 | 118,800 |

| 要介護3 | 50,220 | 55,920 | 75,720 | 97,020 | 125,010 |

| 要介護4 | 52,890 | 58,590 | 78,390 | 99,690 | 127,680 |

| 要介護5 | 55,260 | 60,960 | 80,760 | 102,060 | 130,050 |

(出典:厚生労働省「介護医療院の報酬及び算定要件」)

・介護医療院は第一段階の場合は最低4万円台から入所できるが、実際には日常生活費用等が3万円~かかる他、サービス加算があるため10万円弱で見積もるのがポイント

・多床室タイプに入居するか個室に入居するかによっても費用は大きく変わる

介護医療院の費用例

ここまで介護医療院の料金表などについて解説してきましたが、本章では実際の費用例から何にどの程度費用が掛かるのか、オプション費用などは大体いくらくらいなのかなどについて解説していきます。今回は以下の条件で要介護3の方が介護医療院に入所した場合の費用例を紹介していきます。

・介護度:要介護3

・自己負担割合:1割

・入居する居室:多床室タイプ

・入居する介護医療院のタイプ:介護医療院Ⅰ型 療養機能強化型A相当 看護6:1 介護4:1

・世帯の所得:年金収入と合計所得が100万円、預貯金が300万円

介護医療院では初期費用が掛からないので入居一時金等は0円です。また、月額費用は介護サービス費用の自己負担額、食費、居住費がかかります。順に説明していきます。

まず、介護サービス費用ですが今回の介護医療院のタイプでは要介護3の場合一カ月当たりの介護サービス費は34,320円となります。施設によっては、人員配置などによってサービス加算がある倍もあるので注意しましょう。

次に、居住費および食費ですが今回の例では年金収入と合計所得が100万円、預貯金が300万円の方を想定しているので特定入所者介護サービス費の第3段階(1)となります。したがって、1カ月の居室費用は11,100円、食費は19,500円となります。

最後に、日常生活費用等が掛かります。例えば、埼玉県の介護医療院ひだまりの郷の場合理容室費用として、カット&ブローで2,515円、シャンプー・ボディーシャンプー・ティッシュ・歯ブラシ・うがい薬・入れ歯洗浄剤等の日用品を一日250円で提供しています。今回は、月1度のカット、毎日日用品を利用する場合で計算します。

以上より今回の介護医療院の費用例では以下の金額となることがわかります。

| 費用項目 | 費用額 |

|---|---|

| 居住費 | 11,100円 |

| 食費 | 19,500円 |

| 介護サービス費用 | 34,320円 |

| 日常生活費用 | 10,015円 |

| 毎月の合計費用 | 75,745円 |

介護医療院でよくある質問

最後に、費用以外に介護医療院にまつわるよくある質問について解説していきます。

施設基準

介護医療院の施設基準は、介護療養型医療施設と介護老人保健施設の中間程度です。

設備基準を表にまとめたので、入所に問題はないか確認してみましょう。

| 診察室 | 医師が診察を行うのに適切な広さ |

|---|---|

| 療養室 | 定員4名以下、床面積8.0㎡/人以上※転換の場合は大規模改修まで6.4㎡/人以上でも可 |

| 機能訓練室 | 40㎡以上 |

| 談話室 | 談話を楽しめる広さ |

| 食堂 | 入所定員1名あたり1㎡以上 |

| 浴室 | 身体の不自由な方が入浴するのに適した広さ |

| レクリエーションルーム | 十分な広さ |

| その他医療設備 | 処置室、臨床検査施設、エックス線設備、調剤所を設置する |

| その他設備 | 洗面所、便所、サービスステーション、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室 |

引用:『介護医療院の概要』

介護医療院は、施設基準が厳格に定められているため、長期間の療養でも過ごしやすい施設であると言えます。

入所するメリット・デメリット

介護医療院への入所には、メリット・デメリットがあります。

それぞれを比較したうえで、慎重にを検討しましょう。

<メリット>

- 喀痰吸引や経管栄養など、ほかの介護施設では対応できない重度の方でも入所が可能

- 看取りやターミナルケアに対応しており、症状が重症化した場合も退去せずに済む

- リハビリテーションによって、生活機能の維持や向上に役立つ

- 病院に併設されている施設が多く、体調が悪くなったときも安心

- レクリエーションルームや談話室などがある

<デメリット>

- 介護保険サービスの利用者負担金に加えて、食費や居住費がかかるのでやや割高

- 施設によっては個室がなく、パーティションや家具などで仕切られているだけの場合がある

- 施設数が少ないため、選択肢が狭まる

介護医療院は、医療ケアやリハビリテーションを受けることができ、症状が重症化しても安心です。ただし、施設数が少なく、プライベートの確保が難しい場合もあります。

入所後のミスマッチを防ぐためには、入所者本人に合っている施設を選ぶことが大切です。

介護医療院のメリット・デメリットについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

介護医療院のデメリットとメリットの両方を理解して利用を検討しよう!

選ぶポイント

介護医療院は件数が少ないため、入所者本人に合った施設を見つけにくいのがデメリットです。自宅から最寄りの施設を選んでしまう方は少なくありません。

そこで、お住いの市町村だけでなく隣接する市区町村も含めて範囲を広げてみましょう。複数の介護医療院の資料請求や見学を行い、比較することができます。各施設の雰囲気や設備、スタッフや入所者の様子を確認し、納得のいく施設への入所を検討することが大切です。

また、介護医療院の入所時、診療情報提供書や健康診断書の提出を求められる場合があるので、あらかじめ手続きを済ませておくとスムーズです。

ほかの介護施設の違い

高齢者が入所できる介護施設は、介護医療院だけではありません。

そこで、介護医療院とほかの介護施設の違いについて、詳しくご紹介していきます。

介護医療院と他の介護施設の違いを比較して、希望する条件や目的に合う施設探しにお役立てください。

介護老人保健施設(老健)との違い

介護老人保健施設は、在宅での生活が難しい方が一時的に入所する施設です。

施設目的や入所条件を確認してみましょう。

| 施設目的 | リハビリテーションを行い、在宅復帰を目指す |

|---|---|

| 入所条件 |

|

| サービス内容 |

|

原則として3~6カ月の期限付きで入所する介護施設です。終身で入所することができません。

また、基本的に高度な医療ケアには対応していないため、医療ケアを必要としている方の場合、入所を断られてしまう場合があります。

特別養護老人ホーム(特養)との違い

特別養護老人ホームでは、一部医療ケアを受けられますが、設備や人員配置の都合上限定的です。高度な医療ケアを必要としている方には、向いていません。

| 施設目的 | 日常生活全般における長期的な介護 |

|---|---|

| 入所条件 | 要介護認定3以上の認定 |

| サービス内容 |

|

費用を抑えながら、終身で入所できる介護施設として需要が高い傾向にあります。人気の高い施設では、入所待ちに数年かかる場合があるので注意が必要です。

・入居者の状況によって特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入居も検討しよう

・新しい施設のため現状では施設数が少ないのがデメリット

介護医療院の費用のまとめ

介護医療院の費用目安は月額9~17万円です。公的施設のため入居金が掛からないのが特徴で、世帯の年収・預貯金によっても大きく費用が変わります。費用の内訳としては、介護サービス費用の自己負担額・居住費・家賃・日常生活に必要な費用があります。

介護医療院では、特定入所者介護サービス費という減免制度を利用できるので費用が高くなる人の特徴としては、介護度が高い人やサービス加算がある施設に入所した方だけではなく住民税課税世帯の方が挙げられます。

他にも、介護医療院では高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度、医療費控除などの軽減制度を利用することが出来るので費用が高いと感じた方はぜひ利用を検討してみましょう。

介護医療院とは、介護サービスを必要とする要介護者のための介護保険施設です。詳しくは、こちらをご覧ください。

介護医療院の費用は1ヵ月あたり10~20万円が相場となります。詳しくは、こちらをご覧ください。

VOICEVOX:四国めたん