認知症の最大の要因は加齢と言われており、高齢化が進む中で、認知症になる人も増えていくと予想されています。

認知症の症状が進行していくと自宅での介護が難しくなることもあるでしょう。そのような場合は、介護施設を利用する選択もあります。

認知症の人でも入居できる施設はさまざまあり、選択肢は豊富です。

ただし、施設によって費用は異なるため、いくらかかるのか事前に把握しておくと役立ちます。認知症の人が利用できる施設とその費用を知り、将来の介護について考えていきましょう。

認知症患者が入居できる施設と費用相場

認知症患者が入居できる施設としては、次の5つがあげられます。

| 運営 | 名称 | 初期費用(入居一時金・敷金) | 月額利用料 |

|---|---|---|---|

| 公的施設 | 特養(特別養護老人ホーム) | なし | 9~15万円 |

| 介護医療院 | なし | 9~17万円 | |

| ケアハウス(介護型) | 0~30万円 | 12~20万円+介護費用 | |

| 民間施設 | グループホーム | 0~100万円 | 12~18万円 |

| 介護付き有料老人ホーム | 0~数億円 | 15~40万円 |

認知症でも入れる老人ホームは国や自治体から補助金を受けて運営されている「公的施設」と、民間の事業者によって運営されている「民間施設」の2つに分けることができます。

各施設によって細かい金額差はありますが、一般的に公的施設の方が費用が安い傾向にあることを理解しておきましょう。

また、上記で解説している施設はサービスや居住空間にそれぞれ異なる特徴があります。

本章では、認知症に対応している各施設にどのような特徴があるのかを解説して行きます。

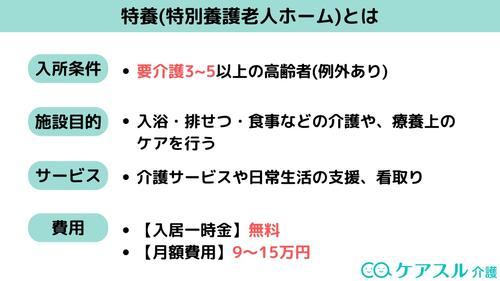

特養(特別養護老人ホーム)

認知症受け入れ可能な施設として、最初に解説するのは特養(特別養護老人ホーム)です。

月額費用の相場は9~15万円であり、それほど高くありません。

特別養護老人ホームは原則要介護度3以上の人が対象者となりますが、重度の認知症の場合は要介護度2でも利用できることがあります。

また、特別養護老人ホームには従来型とユニット型があり、ユニット型の場合は10人程度の「ユニット」というグループ単位で、居室となる個室と共有のリビングルームで生活するのが特徴です。

そのため、大人数での共同生活に抵抗がある認知症の方にも適した施設であり、本人の性質やライフスタイルに合わせて居室を選ぶことができます。

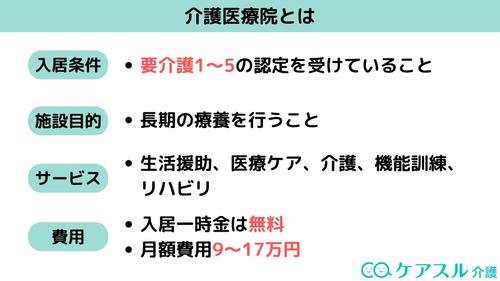

介護医療院

介護医療院とは、急性期(病気になり始めた時期)の治療を終えたものの寝たきりなどで在宅介護が難しい要介護者に対して、入浴・排泄・食事などの日常生活支援から長期的な療養上の世話を実施する老人ホームです。

医師の配置が義務付けられており、他の施設では難しい喀痰(かくたん)吸引や経管栄養などの医療的なケアを比較的安価な費用で受けることができるのが特徴です。

万全の医療体制が整っているため、重度の認知症の方でも適切なケアを受けることができると言えるでしょう。

また介護医療院は比較的重度の要介護者を対象にしている「介護医療院Ⅰ」と入居者の家庭復帰をリハビリなどを通じてサポートする「介護医療院Ⅱ」が存在しています。

重度の要介護者を対象にしている分、月額の介護サービス費用はⅠ型の方が高くなる傾向にあります。

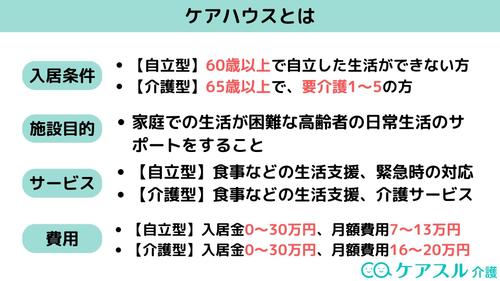

ケアハウス(介護型)

ケアハウスは、主に家族などの支援が受けられない低所得の高齢者を対象としている公的な老人ホームです。

ケアハウスには自立した高齢者を対象としている自立型ケアハウスと、要介護1以上の認定を受けている介護型ケアハウスの2種類存在しています。

認知症をお持ちの方の場合は、24時間体制で介護サービスを受けることができる介護型が選択肢となるでしょう。

また介護型ともに、すべての居室は個室となっていることも特徴として挙げられます。

プライベートな時間を確保したうえで、食事の提供や見守りサービスを受けながら暮らせることは大きなメリットと言えるでしょう。

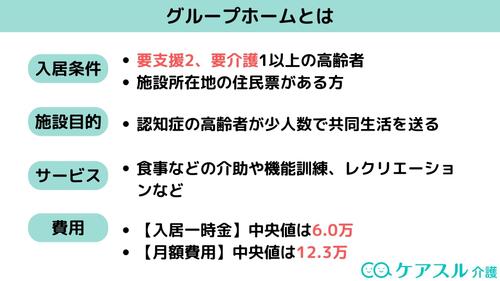

グループホーム(認知症対応型生活介護)

グループホームは、認知症の利用者を対象に専門的なケアを提供する施設で、要支援2や要介護1以上と、軽度の要介護度から入居できます。

そして、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けられるよう配慮されています。

しかし、グループホームは集団生活が前提となっているため、認知症の場合でも他の方に危害を加える可能性があると判断された場合などは、受け入れてもらえないこともあるため注意が必要です。

また、グループホームは地域密着型サービスなので、入所したいグループホームがあっても同じ市区町村に住んでいないと入居することができません。

グループホームは少人数での入居となることも特徴であり、5人から9人程度であるため、大人数での生活に抵抗がある人にも適していると言えるでしょう。

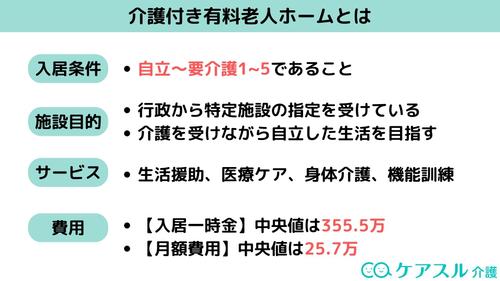

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームとは、民間企業が運営する介護施設です。

特養や老健、介護医療院と同様に、介護士による24時間の見守り体制のもと、食事や入浴、排せつなどの生活介助を受けることができます。

介護付き有料老人ホームには医師や看護師の配置義務はないため、全ての施設が認知症ケアに対応しているわけではありません。

したがって入居する施設を検討する際には、目先の施設が認知症に対応しているかどうかをしっかりと確認することが大切です。

また、介護付き有料老人ホームは建物が比較的新しく、夫婦でも暮らせる2人部屋を備えていたり、娯楽設備が充実した施設もあります。

しかし公的施設と比べると費用が高額となり、施設によっては入居一時金として数千万円から数億円、月額費用としては15〜30万円程度費用が掛かるケースも存在するため注意が必要です。

また、「予算内で入居できる認知症対応の施設を選びたい」とお考えの方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、ケアスル介護では認知症対応型の施設を含め全国5万を超える施設から、入居相談員がご本人にぴったりの施設をご紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症でも入れる施設は費用が高い?

「本人が認知症だから」と言って、施設の利用料が極端に高くなることはありません。

確かに認知症の方が施設で介護を受ける場合、「認知症専門ケア加算」という名目での追加費用が掛かることになりますが、1日あたり3~4円程度であり、1ヶ月で換算すると、大体90~120円程度です。

したがって、「認知症対応の施設に入るから費用がずっと高額になってしまう」という心配はしなくても良いと言えるでしょう。

介護施設の費用を決定的に分けるポイントは認知症だからというよりも、施設自体の娯楽設備や余暇活動の充実などが関係していることが多いです。

例えば上記で紹介した特養(特別養護老人ホーム)と、主に介護を必要としない方を対象にしている住宅型有料老人ホームの費用相場を比較してみると、以下のようになります。

| 運営 | 名称 | 初期費用(入居一時金・敷金) | 月額利用料 |

|---|---|---|---|

| 公的施設 | 特養(特別養護老人ホーム) | なし | 9~15万円 |

| 民間施設 | 住宅型有料老人ホーム | 0~数億円 | 10~40万円+介護費用 |

上記のように、認知症に対応している施設であっても一般的な老人ホームよりも費用が安く抑えられることもあるのです。

もちろん必ずしも特養が良いというわけではありませんが、本人が認知症を患っていても施設やサービスを吟味すれば、施設の費用を抑えることは十分に可能であることを理解しておきましょう。

認知症でも入れる施設でかかる費用の内訳

認知症対応の施設の費用の内訳としては、大きく分けて初期費用と月額費用の2つに分かれています。

本章では、それぞれについて分かりやすく解説して行きます。

初期費用(入居一時金)

施設の入居時に支払う初期費用は、入居一時金とも呼ばれています。

入居一時金とは、通常の賃貸でいう前家賃や敷金として施設側に預ける費用を指しています。

ちなみに一般的な賃貸同様に入居一時金は「償却」という計算方法が当てられます。

したがって、もしも短期間での退居となり利用されなかった分の金額は返金されることになるため覚えておきましょう。

入居一時金がどれくらいかかるかは施設のプランによって異なり、0円という施設もあれば1000万を超える一時金を払うプランも存在します。

一見すると「入居一時金は安い方が得」と考えがちですが、前述の通り前家賃や敷金としての費用であるため、実際のところ入居一時金をどれだけ払うかでトータルの入居コストはほぼ変わりません。

逆に入居一時金が0円という施設は、入居後に毎月かかってくる月額費用が高額になる傾向になります。

結局のところはどのタイミングで費用をまとめて支払うかの違いであるため、ご自身の経済状況に適したプランを選びましょう。

月額費用

月額費用は、入居している間毎月かかってくる費用です。

施設へ支払う居住費用や食費、介護サービスの利用費用などが該当します。

月額費用の内訳としては以下のようなものがあります。

- 居住費:家賃や賃料のように、毎月施設に支払う費用です。

- 管理費・水道光熱費:施設の共用部分の管理費や水道・電気・ガスなどの光熱費に関する費用です。

- 食費:施設内で提供される食事にかかってくる費用です。

- 介護サービス費用:介護サービスを利用でかかる費用です。

- 日常生活費:おむつ代や理美容の費用、その他日用品費でかかる費用です。

居住費や管理費・共益費は、一般的な賃貸住宅と同様に、居室の広さやエリアによっても金額が変動するので、都心部に近づくほど費用が高くなることを理解しておきましょう。

食費は1食単位で計算することもあれば1日単位で計算することもあります。外泊時に1食単位のキャンセル・返金が効く施設も存在しますので、気になればあらかじめ確認してみると良いでしょう。

認知症患者が利用できる助成制度

要介護度が上がるとコスト増えていくため、助成制度が用意されています。認知症患者が利用できる助成制度としては、次の3つがあげられます。

- 高額介護サービス費制度

- 自治体独自の助成

- 家賃助成

これらの制度を有効活用して、少しでも費用負担を軽減させましょう。

高額介護サービス費制度

1ヶ月の介護費が自己負担限度額を超えた場合は、高額介護サービス費として、超えた額が払い戻されます。自己負担限度額は利用するサービスや要介護度によって異なりますが、限度額を超えた分の返金が受けられることは大きなメリットです。

制度を適用するには市区町村の窓口で申請が必要ですが、2回目以降は条件に該当すると自動で支給されます。過去2年までに遡って申請ができるため、月々の自己負担限度額が超えた場合は、この制度を活用しましょう。

自治体独自の助成

自治体によっては独自に助成制度を実施していることもあるため、これを活用することもおすすめです。自治体によって助成の内容は異なりますが、日額で一定額が支給されるものや、施設を利用する際の居住費の一部を負担してもらえるものがあります。

自治体によって制度の内容はもちろん、利用条件や実施の有無も異なるため、まずは自治体のホームページなどで確認しておきましょう。

家賃助成

低所得者やその世帯、また生活保護を受給している人などを対象に、グループホームの家賃助成を行う制度があります。これは施設利用における居住費を助成してもらえるものです。

助成金は申請者に直接支給されるわけではなく、施設を運営している事業者が受給し、そこから居住費を差し引くことになります。制度の利用には申請が必要であるため、市区町村の窓口で相談して、適用できるかどうかを確認しておきましょう。

またインターネットで施設を探す際には、ケアスル介護を活用してみることがおすすめです。

ケアスル介護では全国約5万もの施設を掲載しており、さらに専門の入居相談員がお電話でご本人様のニーズに合った施設をご紹介しています。

「納得のいく施設選びをしたい」という方は、まずはぜひ無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

大切な家族を預け入れる施設は「本人」の希望を踏まえて選ぼう

認知症の人が入居できる施設はさまざまありますが、それぞれで特徴や費用が異なります。そのため、入居先を選ぶ際には、費用を含めた施設ごとの違いを把握しておくことが大切です。

入居の条件や入居までにやっておくべき準備を知ることも重要であり、納得できる施設選びをするには、事前に情報収集をしておく必要があります。事前の情報収集は念入りに行い、入居する本人と家族の両方が希望をかなえられる施設を選びましょう。

認知症の方を施設に入れるタイミングについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

「特別養護老人ホーム」「介護医療院」「ケアハウス(介護型)」の他に、「グループホーム」や「介護付き有料老人ホーム」があります。詳しくはこちらをご覧ください。

施設に認知症ケアの専門的な知識を持ったスタッフがいる場合、認知症専門ケアを受けられます。料金は1日あたり3~4円程度であり、1ヶ月で換算すると、大体90~120円程度です。詳しくはこちらをご覧ください。