グループホームは正式名称を「認知症対応型共同生活介護」とする認知症に特化した小規模の介護施設です。

環境変化にうまく対応することが難しい認知症の方の症状の進行を抑えることを目的として、1ユニット最大9名の少人数で家事や料理などを分担しながら共同生活を送っていきます。

入居者3人に対して1人以上の介護職員が配置されており、食事介助から入浴、排泄介助などの生活介助全般だけではなく、認知症の進行を抑える脳トレなどのレクリエーションを実施していることが特徴です。

本記事ではグループホームの特徴やサービス内容、入居条件、メリット・デメリット、どうやって施設選びをすればいいのかまで詳しく解説して行きます。

この記事のまとめ

- グループホームは認知症高齢者に特化した小規模な介護施設

- 要支援2の認知症の方で、事業所と同じ自治体に住民票がある方のみ入居できる

- 専門的な医療ケアには基本的に対応していないが、近年看取り対応している施設も増えてきている

- 生活保護の方でも入居することが出来る

グループホームとは?

認知症ケアの拠点

グループホームは認知症の高齢者を対象にした少人数の認知症介護施設です。

厚生労働省の「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では2020年の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており今後も高齢者の増加に伴い認知症有病者は増える見込みとなっています。

グループホームでは、認知症ケアを専門とするスタッフが常駐し、小規模で生活空間でそれぞれに合わせた生活支援を送りながら、認知症の進行を遅らせるための施設です。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、認知症がある高齢者や中重度の要介護高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように市区町村指定の事業者が地域住民に提供する介護サービスです。

グループホームは介護保険の中でも地域密着型サービスに分類されているサービスなので、住民票のある市区町村にあるグループホームにしか入居することが出来ません。

入居を機に親族の近くに移住するなど引っ越しがある場合は、移住先の市区町村のグループホームを探すことになります。

グループホームのユニット型とは

グループホームの居室タイプには「ユニット型」と「サテライト型」の2種類あります。

グループホームのユニット型は、複数の居室(個室)と居間、台所などで構成されています。1つのユニットは5~9人で構成され、多くのグループホームが2つのユニットを設け、定員が18人程度の小規模で運営しているのが特徴です。

また、居間や台所などの共用スペース以外の個室が原則とされており、入居者のプライベートが確保されるようになっています。

一方、グループホームのサテライト型は、一人で暮らしたい方向けのグループホームのタイプとなっています。

グループホームの本体住居から概ね20分以内で移動可能な民間アパートなどのサテライト型住居とし、食事やレクリエーションへの参加をする時に本体住居に移動する生活スタイルとなります。

認知症の方に特化したサービス内容

グループホームのサービス内容は、主に以下の5つです。

- 介護サービス

- 生活支援サービス

- レクリエーション

- 健康管理

- 看取り介護

グループホームの入居者は認知症が進んでいるものの、自分で歩行ができたり、食事を摂ったりできる方がほとんどです。

例えば排泄をトイレで行う利用者なら、トイレに行くまでに転倒しないように見守る、便座に座るときに肩を貸すなど。

利用者ができることは継続して行えるよう、必要最低限の介助でサポートします。

できること、できないことは入居前に介護職員やケアマネジャーなどと話し合い、利用者一人ひとりに合ったケアプランを作成します。

入居後はケアプランに沿った介護を行うため、利用者は安心して生活ができるでしょう。

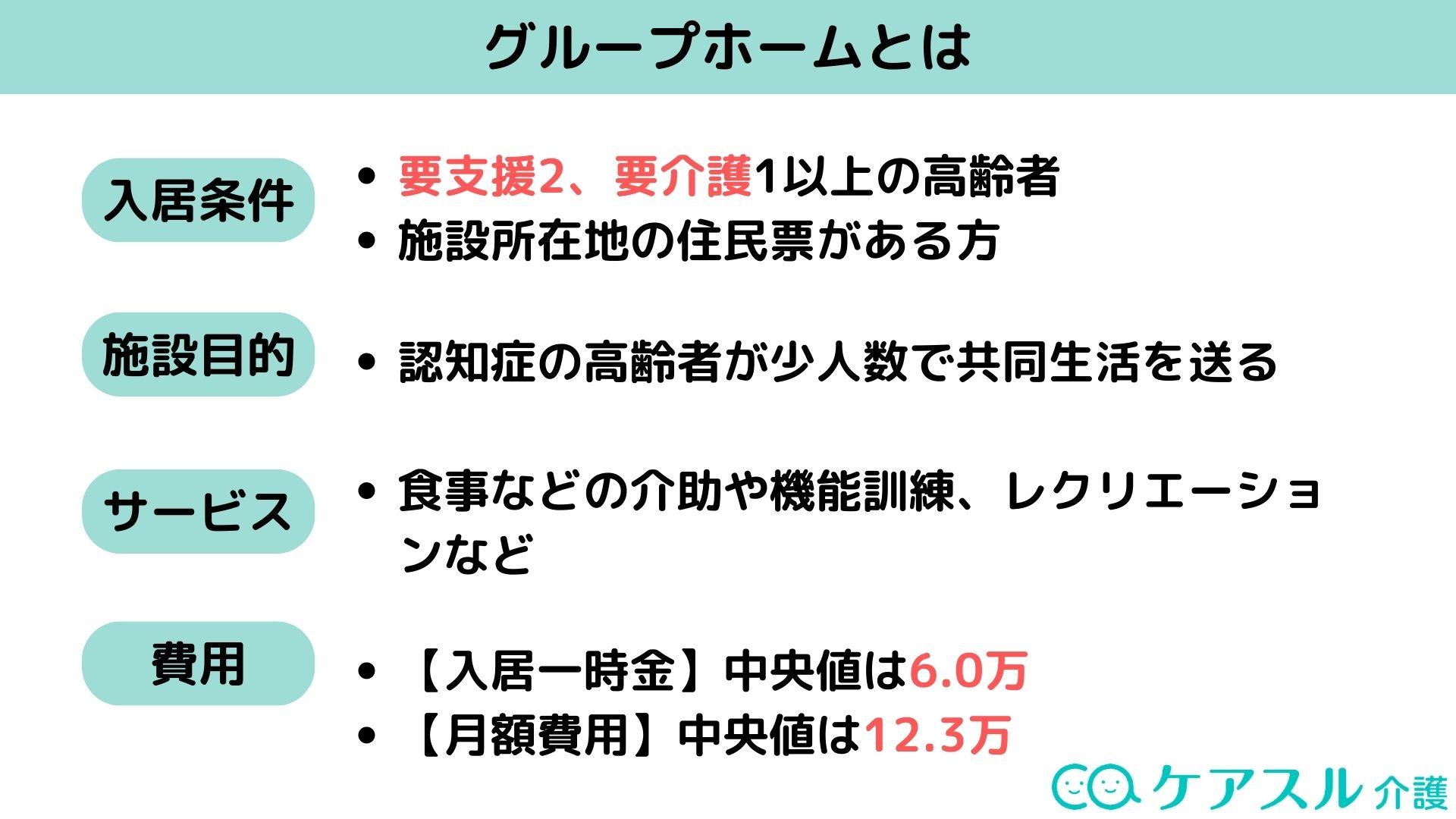

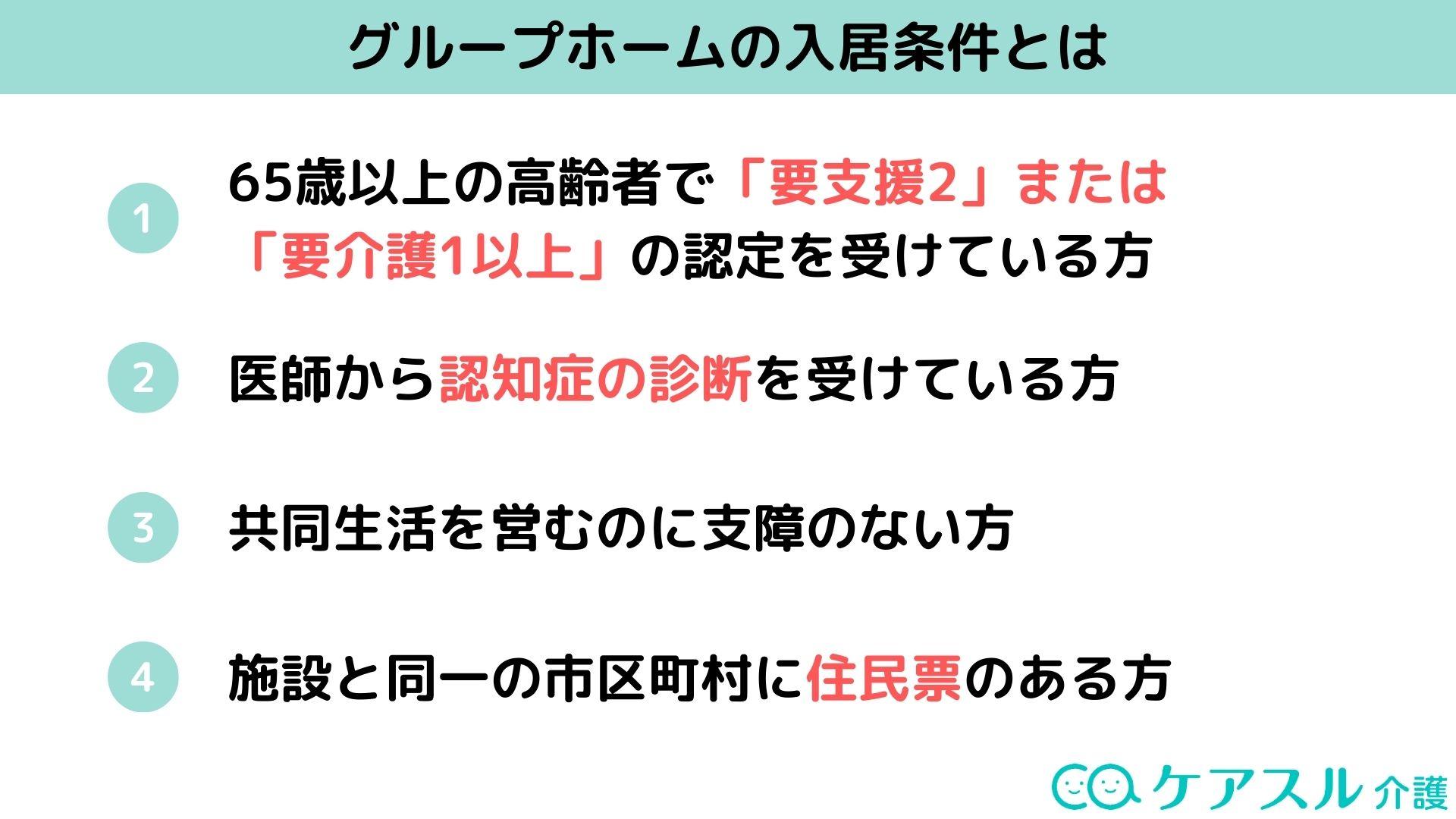

グループホームの入居条件

グループホームの入居条件は以下の通りです。

- 65歳以上の高齢者で「要支援2」または「要介護1以上」の認定を受けている方

- 医師から認知症の診断を受けている方

- 共同生活を営むのに支障のない方

- 施設と同一の市区町村に住民票のある方

グループホームでは要介護認定で要支援2または要介護1以上の認定を受けている必要があります。また、65歳以上でなくとも特定疾病を持っている場合は入居可能な場合もあります。

入居後は共同生活を送るため共同生活を送る方への暴力や暴言が激しく出ている方や、寝たきりでの介護が必要な方は入居できません。

また、グループホームは介護保険の中でも地域密着型サービスに分類されているサービスなので、住民票のある市区町村にあるグループホームにしか入居することが出来ません。

グループホームに入居できるのは何歳から?

グループホームに入居できるのは原則65歳からですが、40歳からでも入居できる場合があります。

介護保険を利用できるようになれば、条件に応じて介護施設への入居が可能となるため、言い換えれば、介護保険を利用できる年齢からグループホームに入居することが可能になるということです。

介護保険を利用できる対象年齢は、以下2パターンに分類できます。

| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |

| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |

グループホームのサービス内容

グループホームのサービス内容は、主に以下の5つがあります。

- 介護サービス

- 生活支援サービス

- レクリエーション

- 健康管理

- 看取り介護

グループホームの入居者は認知症が進んでいるものの、自分で歩行ができたり、食事を摂ったりできる方がほとんどです。

そのため、入居者ができることは継続して行えるように必要最低限の介助を行い、できないことに関しては、介護職員やケアマネージャーと話し合いながら、入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成し、ケアプランに沿った介護を行います。

一方、グループホームは、高度な医療行為や有料老人ホームのような自由度の高い個別対応といったサービスは提供されていないことが多いため、そうしたサービスが必要な場合は事前に確認が必要です。

グループホームは外出可能?

施設によりますが、グループホームに入居しても外出は可能です。

グループホームは、自宅にいるときと同じような環境下での生活を基本とし、日々の買い物や散歩などの外出、外泊が可能な事業所があります。

外出の自由度が高いグループホームは少ないというのが実情ですが、場合によっては一人での外出が認められるようなケースもあります。

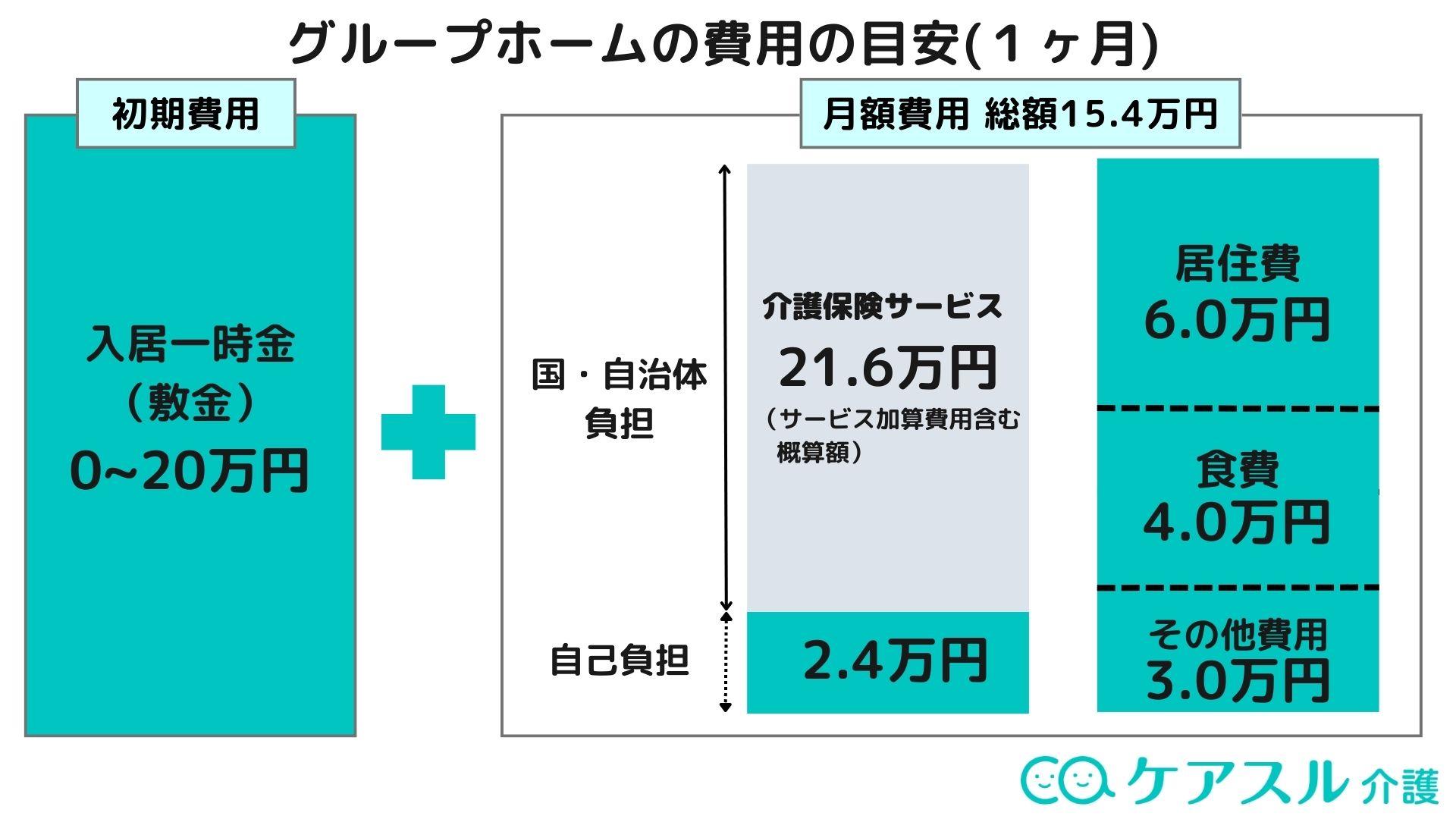

グループホームの費用

グループホームでかかる費用には入居時に支払う入居一時金又は保証金と毎月支払う月額費用の2種類の費用があります。

参考までに初期費用の目安は0~20万円、月額費用の目安は12~18万円となっています。

初期費用は全国で一律で金額が決まっているわけではないので、金額に幅が生じやすい傾向にあります。

参考までにグループホームの入居費用の全国平均は95,055円、中央値は50,000円となっています。

ただ、入居一時金は償却が終わる前に退去した場合は入居一時金は返還されます。

保証金についても同じように退去時に清掃や修繕費用などに充てられ、残金がある場合は退去時に返還されるのが特徴です。

入居金が高いからと言って必ずしも金銭的な負担が大きいわけではないため、理解しておきましょう。

またグループホームの月額利用料としては、多くを居住費・管理費・共益費などが占めています。

一般的な賃貸住宅と同じように居室の大きさやエリアによっても変動するので、都心部に近づけば近づくほど費用が高くなることに注意が必要です。

そのほか「自分の住んでいる地域ではどれくらいの費用になるか知りたい」という方は、以下の費用シュミレーターをご活用ください。

費用シミュレーター

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

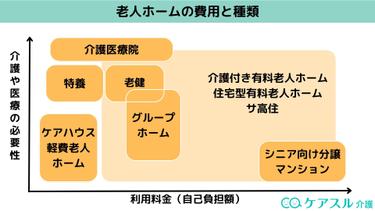

老人ホーム全体の費用相場

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

グループホームの費用についてより詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

グループホームで介護保険は使える?

グループホームで介護保険を使うことは可能です。

グループホームでの「介護サービス費」は介護保険の対象となっており、所得に応じて自己負担額は1~3割となっています。

一方で、「家賃」「食費」「水道光熱費」「管理費・その他」の費用項目は介護保険の対象とならないため、この点は注意をしておきましょう。

また、グループホームで福祉用具の購入を行う場合についても、介護保険の利用はできず、自己負担での購入となります。

グループホームで医療保険は使える?

グループホームで医療保険を使うことは可能です。

グループホームで主に使う公的保険は介護保険ですが、医療行為や医療サービスが必要な場合には医療保険を使うことができます。

医療サービスとは、医師による訪問診療・投薬・検査・処置等や、医師の指示に基づく訪問介護や訪問リハビリテーション、訪問マッサージなどを指します。

また、グループホームでは、医療保険と介護保険の併用も可能です。

ただし、医療保険と介護保険が適用される範囲はそれぞれ異なるため、1つの費用に医療保険と介護保険の両方が適用されるということはありません。

グループホームでは、医療保険と介護保険の利用が可能ですが、介護保険と医療保険で同様のサービスがある場合は、介護保険が優先されます。

同様のサービスがない場合は、医療保険の利用が可能です。

監修者:志寒 浩二(しかん こうじ)

また費用の安いグループホームを探しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万件の施設情報を掲載しているので、初期費用がタダの施設から月額10万円以下の老人ホームまで探すことが出来ます。

予算に合った老人ホームを探したいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

グループホームのメリット

グループホームのメリットとしては、以下の4点が挙げられます。

- 認知症ケアの専門スタッフによる介護を受けられる

- 認知症特化のレクリエーションや地域との交流が図れる

- 少人数ユニットで入居者・スタッフと親しみやすい

- 住み慣れた地域で過ごせる

認知症の場合伝えたいことをうまく伝えることが出来なかったり、同じことを何度も質問してしまうなどの症状が出ることも多く、すぐそばで専門的な対応が可能なことは大きな安心です。

またグループホームでの提供サービスは食事や入浴、排泄などの生活介助に加えて、脳トレなどの認知症の進行を抑えるレクリエーションや地域の祭りに参加したりとアクティビティも充実しています。

「認知症カフェ」などの地域の方との交流や日々のアクティビティは、豊かな生活を実現するだけでなく認知症の進行緩和にもつながります。

そのほかグループホームに入居できるのは施設と同じ地域に住民票がある方のみのため他の入居者と昔話が弾んだり、見知った街と地域で落ち着いて過ごせることも魅力です。

グループホームのデメリット

グループホームのデメリットとしては、以下の4点が挙げられます。

- 医療面の対応が難しいことがある

- 定員数が少なく入居待ちが多い

- 要介護度が上がると退去しなくてはならないことがある

- プライバシーの確保が難しいことがある

グループホームのデメリットとしてまず挙げられるのは、高度な医療面での対応が難しいことです

というのもグループホームには認知症ケアの専門知識を持ったスタッフは在籍していますが、医師・看護師の配置が義務化されていないため、介護度が上がると退居が必要になる場合があるのです。

次点で入居までの待期期間が発生する可能性があるというデメリットが挙げられます。

認知症の方々が暮らしやすい少人数制の定員を設けている反面、入居者の入れ替わることが少ないため1ヶ月から長いと1年ほどの待機を必要とされる方もいます。

メリットの一方で一定のデメリットが存在することは理解しておきましょう。

グループホームから追い出されることはある?

グループホームを強制的に追い出されてしまう可能性はあります。

デメリットとしても挙げた通り、要介護度が上がり、スタッフが手伝っても生活が難しいという状態になってしまうと、より重度の要介護状態の方に対応できる施設への転居を勧められる可能性もあります。

そのほか、認知症による暴力や暴言がひどく、ほかの入居者に迷惑をかけてしまう場合や、グループホームにおける共同生活が難しいと判断された場合などについては、退去勧告を受けるケースもあることを覚えておきましょう。

グループホームと他の施設との違い

次に、グループホームと似ている他の老人ホームとの違いについて解説していきます。

有料老人ホームとの違い

有料老人ホームは、高齢者全般が対象となっており、自立や要支援の人から要介護度の重い人まで施設によって入居対象は幅広く、受けられるサービスや費用も様々です。

多くの有料老人ホームでは、費用が高めな分、充実したサービスを受けることができ、設備もホテルのような雰囲気になっています。また、看護師の配置が義務付けられているため、施設内で健康管理などの医療ケアが行われます。

一方で、グループホームでは、基本的に入居者自身が食事の準備や掃除といった家事を行います。

能力に合わせて家事を行うことで、高齢者の自立支援をサポートします。自分で考えて生活することで、認知症や介護度がまだ初期段階の場合は、進行を遅らせる効果が期待できるのです。

| グループホーム | 有料老人ホーム | |

|---|---|---|

| 運営元 | 民間企業・社会福祉法人・医療法人など | 民間企業 |

| 入居難易度・待機度 | 少し高い | 低い |

| 入居条件 | 65歳以上・要支援2以上認知症の診断を受けている | 60歳もしくは65歳以上要介護認定の有無は施設による |

| 退去要件 | 長期入院認知症が進行し、集団生活ができなくなった場合 | 病気や要介護が重度化した場合医療ケアが必要になった場合

他の入居者への迷惑行為 |

| 定員 | 9~27人程度 | 施設によるが、10~100人以上 |

ケアハウスとの違い

ケアハウスとは、比較的安価な利用料金で、食事や介護のサービスを受けられる施設です。地方公共団体もしくは社会福祉法人などが運営しており、家族からの援助が困難な高齢の方が入居の対象となります。

また、一般型・介護型があり、介護型のケアハウスは特定施設入居者生活介護の認定を受けており、要介護1以上の方しか入居できない施設となっています。

グループホームもケアハウス同様に食事などの介護サービスを受けることが出来る点は共通していますが、入居条件に要支援2以上と定められていることや認知症の方に限定されている点で異なっています。

| グループホーム | ケアハウス | ||

|---|---|---|---|

| 一般(自立)型 | 介護型 | ||

| 運営主体 | 社会福祉法人や民間企業などさまざま | 地方公共団体もしくは社会福祉法人 | |

| 入居難易度 | やや高い | やや高い | 普通 |

| 入居条件 | 65歳以上・要支援2以上認知症の診断を受けている | 60歳以上で生活に不安がある自立の方 | 65歳以上で要介護1以上の方 |

| 退去条件 | 長期入院認知症が進行し、集団生活ができなくなった場合 | 自立して生活するのが難しくなった場合 | 医療ケアが必要になった場合 |

| 定員 | 9~27人程度 | 20名以下 | |

介護老人保健施設(老健)との違い

介護老人保健施設(老健)とは、要介護1~5の高齢者が「病院から退院することになったが、まだ家庭に戻って自立するのは難しい」といった場合に入居して、在宅復帰・在宅療養支援を目指すための介護施設です。したがって、長期入院が明けてから自宅に戻るまでの期間に利用されることが多い施設です。

一方でグループホームには入居期間に定めがなく、リハビリなどの在宅復帰を目的としている施設ではないので入居目的に大きな違いがあります。

| グループホーム | 介護老人保健施設(老健) | |

|---|---|---|

| 運営元 | 民間企業・社会福祉法人・医療法人など | 都道府県知事の開設許可を受けた医療法人または社会福祉法人 |

| 入居難易度・待機度 | 少し高い | 普通 |

| 入居条件 | 65歳以上・要支援2以上認知症の診断を受けている | 65歳以上で要介護認定1以上の認定を受けている |

| 退去要件 | 長期入院認知症が進行し、集団生活ができなくなった場合 | 病気や要介護が重度化した場合他の入居者への迷惑行為 自立して生活することが出来るようになった場合 |

| 定員 | 9~27人程度 | 施設によるが、10~100人以上 |

特別養護老人ホーム(特養)との違い

特別養護老人ホーム(特養)とは、地方公共団体や社会福祉法人が運営できる公的施設で民間の企業やNPOが運営しているグループホームとは運営母体が異なります。

また、特別養護老人ホーム(特養)でも認知症の方の受け入れは行っていますが原則として要介護3以上の方の受け入れをしています。一方でグループホームの入居条件は要支援2又は要介護1以上の認定を受けた方となっており入居資格も異なっています。

| グループホーム | 特養(特別養護老人ホーム) | |

|---|---|---|

| 運営元 | 民間企業・社会福祉法人・医療法人など | 社会福祉法人・市町村などの公益法人又は、公的機関 |

| 入居難易度・待機度 | 少し高い | 高い |

| 入居条件 | 65歳以上・要支援2以上認知症の診断を受けている | 65歳以上で要介護認定3以上の認定を受けている |

| 退去要件 | 長期入院認知症が進行し、集団生活ができなくなった場合 | 病気や要介護が重度化した場合医療ケアが必要になった場合 他の入居者への迷惑行為 |

| 定員 | 9~27人程度 | 施設によるが、10~100人以上 |

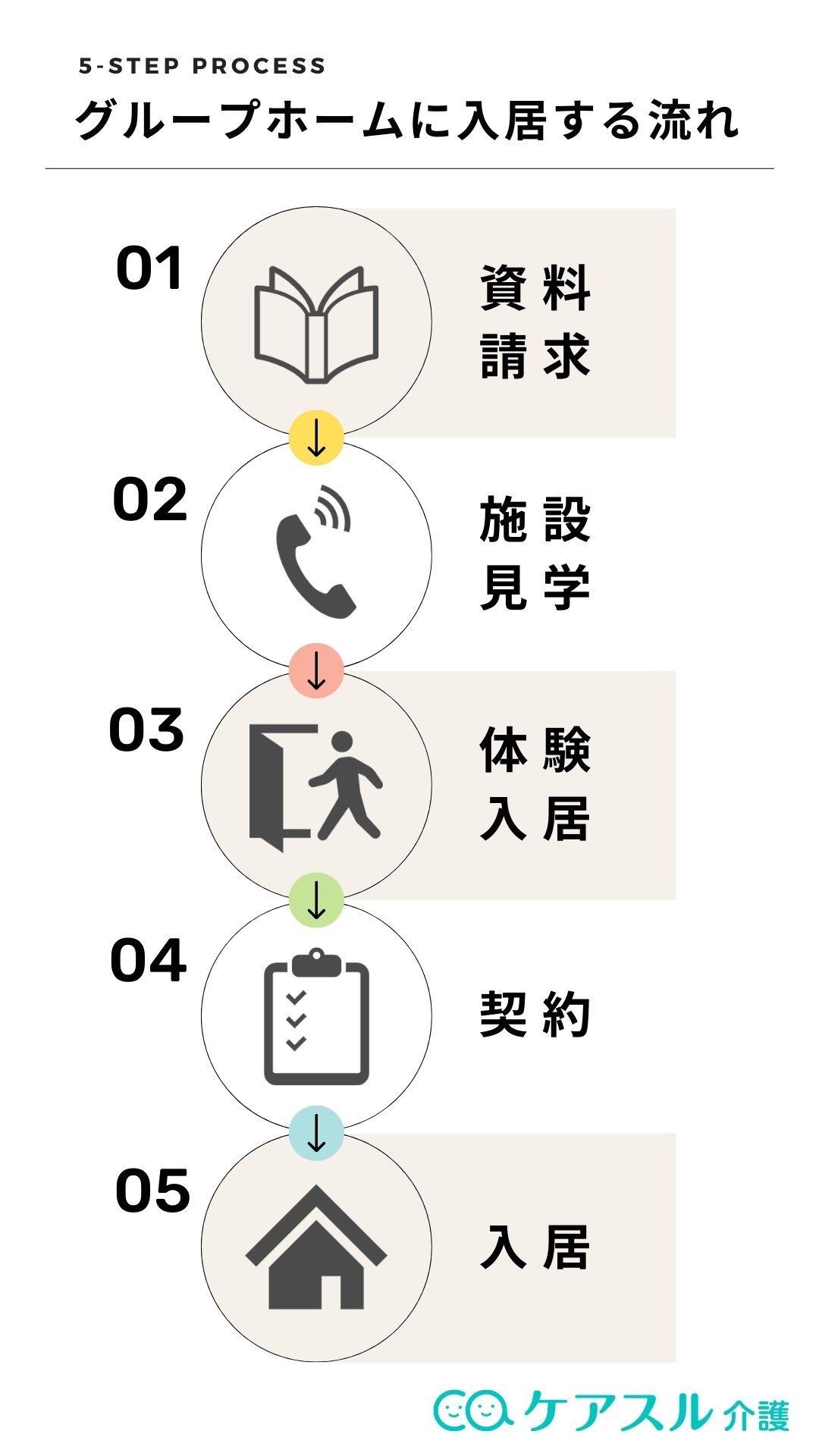

グループホーム入居までの5つのステップと確認しておきたいポイント

ここでは、グループホームに入居するにあたって、必要な手続きなどの流れと確認しておきたいポイントを見ていきましょう。

グループホームへ入居する流れとしては、以下の図表のようになっています。

上記のなかでも見学・体験入居は、実際の生活の雰囲気を知るうえでは大切です。

というのもグループホームは基本的に共同生活を行うため、ほかの入居者の方との相性が合うかどうかも大きなポイントのひとつになり得ます。

男女比や年齢などの観点で入居者本人がなじむことが出来るかどうかも重要となるため、実際に本人と足を運んでみて相性が良さそうか確認してみることがおすすめです。

また、初期費用、月額費用など利用料の確認や、サービス内容はもちろん、緊急時の体制や退去時の要件など、きちんと把握してから契約しましょう。特に、入居一時金がある場合の償却期間と初期償却率は要チェックです。

そのほかグループホームには、看護スタッフを配置する義務はないため、緊急時など何かあったときなどの体制について確認しておくことをおすすめします。具体的には、医療ケアを行うことが出来る看護師が常勤しているかどうかなどです。

比較的病院や医療施設を運営しているグループホームは医療体制が整っている傾向にあるため、持病がある場合や医療体制の整ったグループホームへの入居を検討しているという方は運営団体がどこかも確認するようにしておきましょう。

グループホームに入居を検討しているという方はケアスル介護で見学予約することがおすすめです。

入居相談員が日程調整から見学予約まで全て無料で代行するので、スムーズに入居することが出来ます。

初めての老人ホーム探しでどうやって進めればよいかわからないという方は、ぜひ相談してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

グループホームは地域の認知症ケアの拠点

グループホームは認知症の高齢者を対象にした少人数の認知症介護施設です。

厚生労働省の「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では2020年の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており今後も高齢者の増加に伴い認知症有病者は増える見込みとなっています。

そこでグループホームは認知症の症状の進行を抑え、住み慣れた地域で穏やかに暮らすことを目的とした施設として設立されました。

食事や入浴、排泄などの生活介助だけではなくレクリエーションも豊富に実施しているため、認知症の方が入れる施設を探しているという方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。