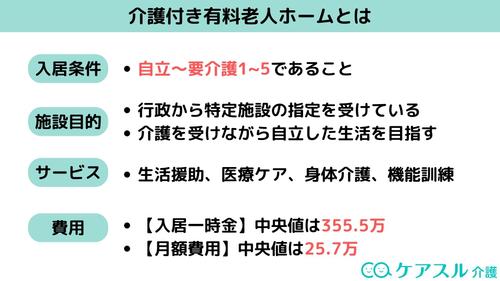

介護付き有料老人ホームとは、24時間体制で介護スタッフによる介護サービスを受けられることが特徴で、介護度の軽いアクティブシニアから、日常的な介護が必要な高齢者、看取り対応まで対応可能な施設です。

この記事では、介護付き有料老人ホームの特徴や、他施設との違い、費用など詳しく解説していきます!

介護付き有料老人ホームとは?

介護付き有料老人ホームとは24時間介護スタッフが常駐する施設です。

幅広い介護度の入居者を受け入れていることから、自立から要介護の状態になったとしても、継続して生活が続けることができます。

民間企業が運営しているため、食事に凝っている施設・レクリエーションが活発な施設・介護サービスが豊富な施設・ペットと一緒に生活できる施設など、バリエーション豊富であることが大きな特徴です。

介護付き有料人ホームの入居条件

介護付き有料老人ホームは終身利用が原則となります。医療依存度が高い・認知症であるなどの状態でも受け入れてくれますが、施設のタイプによって条件は異なるのが現状です。

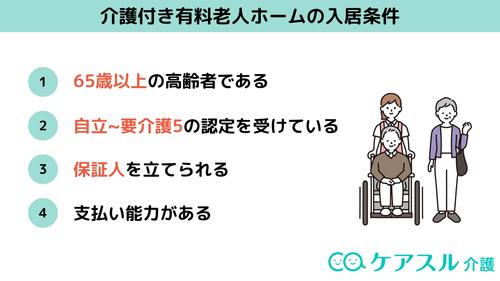

介護付き有料老人ホームの入居条件は大きく分けて4つ

介護付き有料老人ホームの入居条件は下記の4つです。

介護付き有料老人ホームでは、初期費用である入居一時金や毎月発生する月額費用が高額である施設も少なくないため、保証人の有無や支払い能力があるか否かについては、厳しく審査されることがあります。

| 入居条件 | チェック |

|---|---|

| 65歳以上の高齢者である | |

| 自立、要支援1,2、要介護1~5の認定を受けている | |

| 保証人を立てることができる | |

| 支払い能力がある |

詳しい審査内容や、有料老人ホームの施設種別ごとの細かい入居条件が知りたい方は、こちらの記事を見てみましょう。

認知症の症状があっても入居できる

また、介護付き有料老人ホームでは、認知症の症状がある方でも入居することができます。

ただし、徘徊や暴力行為、昼夜逆転など重度認知症の症状がある場合は、施設への入居を拒否される場合もあるため、施設へ問い合わせをしてみましょう。

介護付き有料老人ホームへの入居を検討している方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、専任の入居相談員が常駐しているため、入所条件や施設の雰囲気を聞きつつ自分に合った施設を選んでもらうことができます。

見学設定や日程調整も代行してくれるため、安心して最適な老人ホームを選びたい方は、ケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護付き有料老人ホームのサービス内容

24時間体制で介護サービスを受けられる

介護付き有料老人ホームは、24時間介護サービスが受けられるため、夜間のケアや1日3回のインシュリン注射など、1日を通して常時介護や補助が必要な要介護度が重い方であっても、入居することができます。

また、看護師が常駐しているため、下記のような生命維持を目的とした医療ケアなども対応しています。

- 点滴投薬

- 注射や採血

- 各痰吸引

- 床ずれ(褥瘡)の処置

- 経管栄養の管理

- 摘便や浣腸

介護付き有料老人ホームの詳しい人員基準などが知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

リハビリの対応もしている

「介護付有料老人ホーム」は介護保険法によって「機能訓練指導員」を1名以上配置する必要があります。

本人が日常生活を営む上で必要な「座る」「立つ」「歩く」「食事」「排泄」などの力を最大化させるための「生活リハビリ」から、理学療法士や作業療法士など、専門職が行うマッサージ・歩行練習など、様々なリハビリを受けることができます。

介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けているため、「リハビリテーション計画書」に基づく個別機能訓練が実施された際には1日に「120円の費用」が発生します。

看取りの対応もしている

介護付き有料老人ホームでは、看取りケアを受けることが可能です。

介護付き有料老人ホームで看取りを希望する場合は、看取りケアの実績が多い施設や、急変時の対応がしっかりされる施設を選ぶことが大切です。

また、看取りケアについては、看取りケアに対する「看取り介護加算」の算定が認められているため、介護付き有料老人ホームで看取りケアを受ける場合には、通常の費用に加えて追加の費用が必要になります。

詳しい費用や、看取りに対応している介護付き有料老人ホームを選ぶ際のポイントについては、こちらの記事をご覧ください。

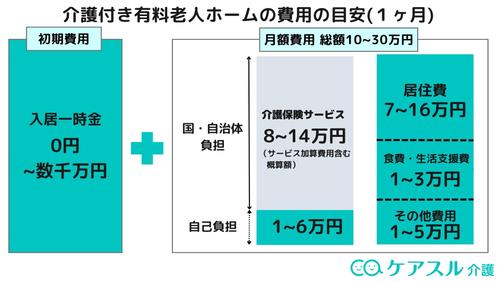

介護付き有料老人ホームの費用

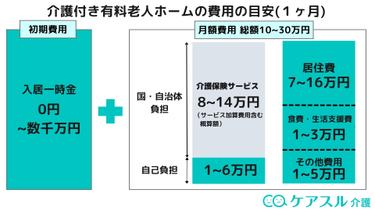

介護付き有料老人ホームの月額費用は10~30万

介護付き有料老人ホームの月額費用はおおよそ10~30万円ほどが相場になります。

| 費用項目 | 目安 | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 入居一時金 | 0~数千万円※施設による |

| 月額費用 | 居住費 | 6~15万円 |

| 管理費・水道光熱費 | 5,000~1万円 | |

| 施設介護サービス費用 | 0.9~6万円※利用する介護サービスや自己負担割合によって異なる | |

| 食事・生活支援費 | 1~3万円 | |

| その他費用 | 1~5万円 | |

初期費用である入居一時金は、施設によって大きく異なります。

また、介護サービス費は、介護度に応じた定額料金であるため、毎月の費用に大きな変動がないことも特徴です。

介護付き有料老人ホームの費用をシミュレーターで計算

費用シミュレーター

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

老人ホーム全体の費用相場

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

ケアスル介護に掲載されている施設データから集計し、お住まい市町村で費用のシュミレーションができるため、ぜひご活用ください。

また、都道府県ごとの費用相場などが知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

介護付き有料老人ホームと他の施設を比較

介護付き有料老人ホームを検討している方へ向けて、介護付き有料老人ホームと他の施設との違いについて以下の章で詳しく解説します。

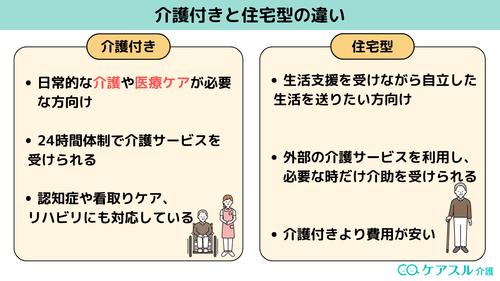

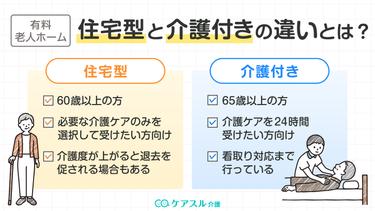

介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームの違い

介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームの大きな違いは、「介護サービス提供の有無です」です。

介護付き有料老人ホームでは、施設内で介護サービスが提供されるのに対して、住宅型有料老人ホームで介護サービスを利用するためには、外部のサービス事業所と個別で契約する必要があります。

| 介護付き有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | |

|---|---|---|

| 入居条件 | 【65歳以上】の自立~要介護の認定を受けている高齢者 | 【60歳以上】の自立~要介護の認定を受けている高齢者 |

| 月額費用 | 月額10万円~30万円 | 月額2.25万円~15.3万円 |

| 夜間の人員配置義務 | あり(24時間体制で介護士が常駐) | なし |

| 介護サービスの提供 | あり | なし(外部サービスを委託) |

| 看取りの有無 | あり | 施設全体の3割程度であり |

さらに詳しい違いについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

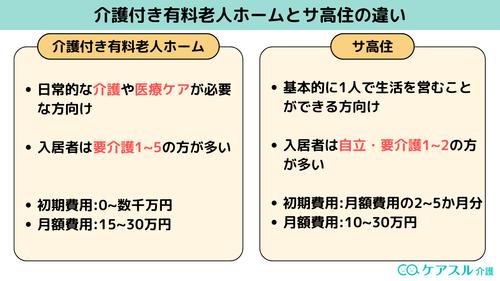

介護付き有料老人ホームとサ高住の違い

介護付き有料老人ホームとサ高住の大きな違いは、入居対象者の要介護度です。

介護付き有料老人ホームは、自立から要介護5まで幅広い入居対象者を受けて入れているため、寝たきりや車いすを利用する方でも問題なく入居することができますが、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)では、介護サービスがついていないため、基本的に1人で日常生活を送ることができる方が入居対象です。

| 介護付き有料老人ホーム | サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | |

| 特徴 | 健康を維持しながら生活することを目的とした施設。24時間介護スタッフが配置され、日夜問わず介護を受けられる。 | バリアフリー設計完備の賃貸住宅。生活の自由度が高く、好きな時に外出・外泊することができる。 |

| 提供サービス |

|

|

| 入居条件 |

|

|

| 認知症の受け入れ | 〇 | △ |

| 看取り対応 | 〇 | × |

| 生活の自由度 | 低い | 高い |

| 費用 | 初期費用:0~数千万円

月額費用:15~30万円 |

初期費用:月額費用の2~5カ月分

月額費用:10~30万円 |

介護付き有料老人ホームとサ高住の違いをくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

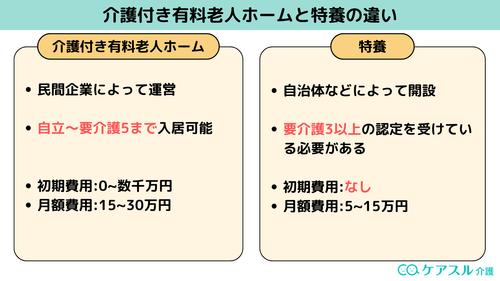

介護付き有料老人ホームと特養の違い

介護付き有料老人ホームと特養の大きな違いは、初期費用である入居一時金の有無です。

民間が運営している介護付き有料老人ホームでは、入居一時金や月額費用が高額である施設も少なくありませんが、自治体などにより設立された特養では、入居一時金がかからないことや、月額費用が安価であることが特徴です。

しかし、特養は要介護3以上の認定を受けている必要があることに加え、安価な費用で入居できることから自治体によっては100人以上の入居待機者がいることもあります。

介護付き有料老人ホームと特養の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

介護付き有料老人ホームのメリット・デメリット

最後に、介護付き有料老人ホームのメリットとデメリットについて解説します。

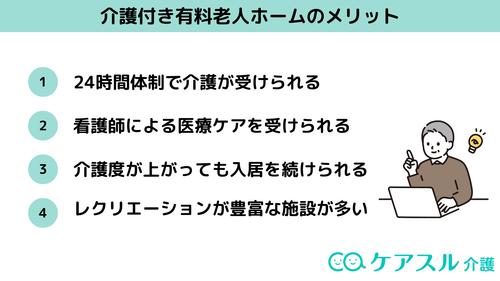

介護付き有料老人ホームのメリット

介護付き有料老人ホームのメリットは、上記4つあります。

介護付き有料老人ホームでは、介護スタッフを24時間体制で常駐することが義務付けられているため、日中や夜間関係なく介護サービスを受けることができます。

日中は看護師が常駐しているため、介護スタッフでは対応できない注射や点滴などの医療ケアを施すことが可能です。

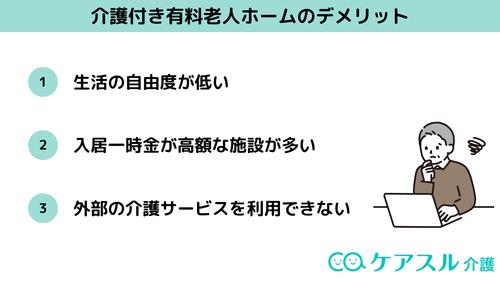

介護付き有料老人ホームのデメリット

一方で、介護付き有料老人ホームのデメリットは大きく3つです。

介護付き有料老人ホームは、月額費用に介護サービス費が含まれていることから、外部の介護サービスを利用することはできません。

また、介護付き有料老人ホームでは、初期費用となる入居一時金が数百万~数千万と高額な施設も少なくありません。しかし、食費や居住費について軽減制度を利用することで、費用の自己負担額を軽くすることも可能です。

介護付き有料老人ホームで利用できる補助金についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

まとめ

介護付き有料老人ホームでは、入居一時金や月額費用が高い施設が多いですが、特養などと比較して待機人数が少ないため、急いで入居できる施設を探したい場合には、人気の施設です。

また、介護付き有料老人ホームは、施設も多くどんな施設に入居すればよいかわからない方も多いと思います。

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひケアスル介護へご相談ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します