「老人ホームに入りたいけれど、どうやって入るのかわからない..」

「老人ホームに入る方法を知りたい..」

老人ホームに入るためには、施設探しから書類準備、資金の用意など、しておくべきことが多数あります。また、どんな施設にでも絶対入れるかと言われると決してそうではありません。

この記事では、老人ホームに入るための条件や入居方法、入居の流れを紹介します。

老人ホームに入るには?入居条件5つを満たそう

高齢者になったら誰でも老人ホームに入れるかと言われるとそうではありません。老人ホームに入るには、各ホーム・施設が定める入居条件を満たしておく必要があります。

ここでは、老人ホームの入居条件として挙げられる5つの条件を紹介していきます。

- 要介護度

- 入居者の年齢

- 必要な医療行為

- 保証人・身元引受人の有無

- 収入

入居条件①:要介護度

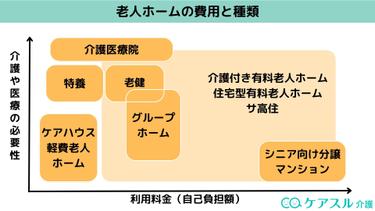

まず、施設ごとに入居者の要介護度による入居条件が課されています。例えば、施設Aでは自立~要介護1までしか入居できませんが、施設Bでは要介護1~5の方まで入居できる、といったような形です。

そもそも、介護保険制度によって要介護認定がされ、その要介護度ごとに受けられるサービスが決められています。そのため、要介護度に合った介護施設にしか入ることができません。

なお、民間の施設だと要介護度の指定がない場合があり、自立~要介護5のどんな方でも入居できる施設もあります。

施設種別ごとに設定されている要介護度は以下の通りです。

| 施設種別 | 要介護度 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上 |

| 老人保健施設(老健) | 要介護1以上 |

| 介護付き有料老人ホーム | 要支援1以上 |

| 住宅型有料老人ホーム | 自立~中程度の要介護度 |

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立~中程度の要介護度 |

| ケアハウス | 自立~中程度の要介護度 |

| グループホーム | 要支援2以上 |

要介護認定を受けていない場合は?

要介護認定を受けていない場合は、住んでいる市区町村役場の窓口で介護認定の申請をしましょう。

要介護認定申請後、本人の心身の機能を調査する認定調査が行われます。

認定調査員はケアマネジャーや市区町村職員が担当し、調査結果を認定調査票に記録します。認定調査と平行し、主治医意見書が作成されます。

一次判定では、認定調査票の結果を基にコンピューターが自動的に要介護度を振り分けます。

二次判定では保険・医療・福祉の専門家が5人程度集まり介護認定審査会が開かれ、一次判定の結果、主治医意見書を参考に総合的に協議します。

ここで介護にどれだけ時間や手間がかけられているかを基準に考え、要介護度が決定されます。

なお、要介護認定の申請や各要介護段階について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事

要介護1とは?受けられるサービスやもらえるお金についても解説カテゴリ:要介護1更新日:2026-02-03

要介護1とは?受けられるサービスやもらえるお金についても解説カテゴリ:要介護1更新日:2026-02-03関連記事

要介護2がどんな状態か分かる!利用できるサービス、他の介護度との違いについても解説!カテゴリ:要介護2更新日:2026-02-03

要介護2がどんな状態か分かる!利用できるサービス、他の介護度との違いについても解説!カテゴリ:要介護2更新日:2026-02-03関連記事

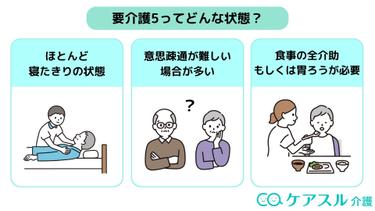

要介護3ってどんな状態?カテゴリ:要介護3更新日:2025-12-18

要介護3ってどんな状態?カテゴリ:要介護3更新日:2025-12-18関連記事

要介護4とは|要介護3との違いやもらえるお金なども解説カテゴリ:要介護4更新日:2025-12-18

要介護4とは|要介護3との違いやもらえるお金なども解説カテゴリ:要介護4更新日:2025-12-18関連記事

要介護5とは?要介護5で利用できるサービス・施設から給付金制度まで詳しく解説!カテゴリ:要介護5更新日:2025-12-18

要介護5とは?要介護5で利用できるサービス・施設から給付金制度まで詳しく解説!カテゴリ:要介護5更新日:2025-12-18関連記事

要支援1とは?受けられるサービスからケアプラン例までを解説!カテゴリ:要支援1更新日:2026-01-30

要支援1とは?受けられるサービスからケアプラン例までを解説!カテゴリ:要支援1更新日:2026-01-30関連記事

要支援2とは?受けられるサービスの実際の利用状況や費用をあわせて解説カテゴリ:要支援2更新日:2026-01-30

要支援2とは?受けられるサービスの実際の利用状況や費用をあわせて解説カテゴリ:要支援2更新日:2026-01-30

入居条件②:入居者の年齢

続いて、入居時の年齢も入居条件の1つとなります。

基本的に、介護保険法で介護サービスの利用は65歳以上と定められていることから、介護施設や老人ホームも60~65歳以上が対象となっています。

ただし、介護付きマンションやサ高住など、民間の施設の場合は年齢の制限がないこともあるので、どの施設も必ず65歳以上しか入れないというわけではありません。施設ごとの入居年齢を確認してみてください。

| 年齢制限 | 施設種別 |

|---|---|

| 60歳以上 or 65歳以上 |

|

| 60歳以上 |

|

| 65歳以上 |

|

| 施設による(50代から入居できる施設もある) |

|

なお、40~64歳の方でも、特定疾病にかかっている方は介護保険の適用が可能です。特定疾病とは、以下の病気が当てはまります。

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

- 関節リウマチ※

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※

【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症※

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節

入居条件③:必要な医療行為

入居者が必要な医療行為の度合いによって、入居できるかどうかが変わってきます。施設ごとに対応できる医療行為が決まっているため、その医療行為に応じて入居可能かどうかがわかります。

施設ごとに「胃ろう対応可能」「インスリン対応可能」「在宅酸素療法対応可能」など書いてあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

ただし、介護施設はただし、介護施設は「生活の場」なので、医療行為ができる看護師の配置にも限りがあります。

また、看護師の勤務時間帯も「日中のみ」「24時間」などさまざまなです。24時間看護師を配置している施設は、医療対応が手厚い可能性が高いです。

また、看護師も医師の指示によって医療行為を行うため、常に医療行為が必要な場合は、医師や看護師がいる病院ではないためそれほど充実した医療体制は整っていません。

そのため、本格的な医療体制が整っている介護施設に入居したい方は、介護医療院などが選択肢となります。

看護師の配置も施設によって異なる

「大がかりな医療ケアは必要ないが、多少の医療ケアは受けたい」と考えている方は、各介護施設の看護師の配置人数をチェックするとよいでしょう。

施設種別によりますが、介護施設の中には看護師をある程度配置している施設もあります。例えば介護付き有料老人ホームの場合だと、「30人までの施設は1名、その後50名増すごとに1人追加」と看護師の配置が求められています。

入居条件④:保証人・身元引受人の有無

老人ホームに入居する際には、保証人や身元引受人が必要になります。これは、ケアプランの方針を相談したり、未納時に施設利用料を支払ってもらったり、緊急時に連絡したりするために必要になります。

保証人・身元引受人がいないと入居を拒否される施設も多く、一時的に親族の方が保証人・身元引受人になることが多くなっています。

保証人・身元引受人がいない場合は?

身寄りのある家族がおらず、保証人や身元引受人がいない場合でも老人ホームに入居する方法はあります。それは以下の2つです。

- 保証人・身元引受人が不要な老人ホームを探す

- 保証会社に依頼する

決して多くはないですが、全国の施設の中には入居時に保証人・身元引受人が不要な施設もあります。

仮にそういった施設がない場合は、保証会社に依頼してみるのもよいでしょう。

入居条件⑤:収入

老人ホームに入居するためには、入居一時金や月額費用を支払うための費用がかかります。その費用を支払うための収入があるかどうかも入居条件の1つになっています。

ほとんど老人ホームでは入居前に収入の審査が行われ、長い間住んでいても支払いに困らないかどうかが見られます。具体的には、保有している資産・収入源・年金収入などをもとに判断され、場合によっては通帳や年金手帳の提示を求められることもあります。

老人ホームにかかる費用についてはこちらの記事で解説しています。

低収入でも入りやすい老人ホームについてはこちらの記事で解説しています。

生活保護でも入居できる

生活保護を受給していても老人ホームに入居することは可能です。生活保護受給金額内の費用の施設であれば支払うことができるため問題ありません。

ただし、多くの民間介護施設では生活保護受給者が入居できないことが多くなっており、一部の施設でしか生活保護受給者の入居対応をしていません。公的機関の特養だと生活保護でも入居することができるので、特養を中心に探すのもよいでしょう。

なお、自費で入居すると滞納してしまう方がいらっしゃることから、施設によっては「生活保護受給者の方が、入居費用が国から直接支払われるので滞納がない点で良い」というところもあります。

また老人ホーム・介護施設への入居をお考えの方は、ケアスル 介護への相談がおすすめです。

ケアスル 介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

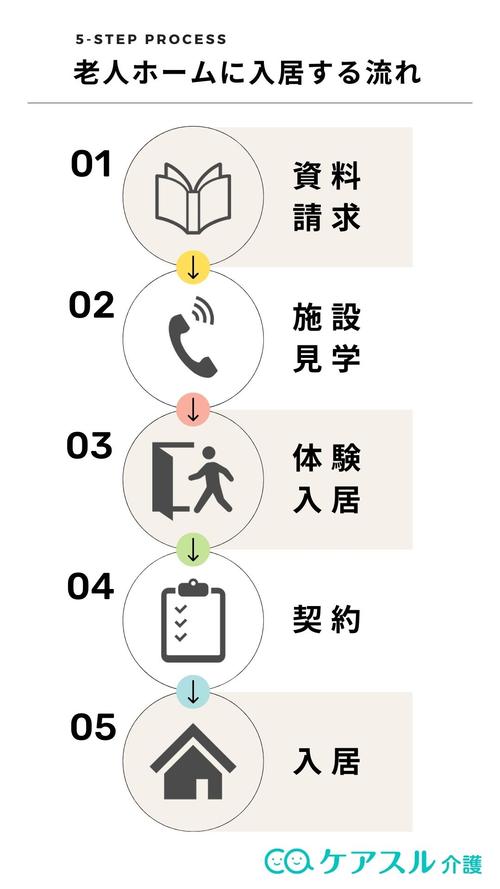

老人ホームに入るまでの流れ

続いて、老人ホームに入るまでの実際の流れを紹介します。老人ホームへの入居は大きく分けて、「施設探し」「見学予約」「契約・入居」の3ステップに分かれます。

この3ステップを経て実際に入居するまでの期間は大体3か月ほどです。

STEP1:施設探し

まずは施設探しのフェーズです。老人ホーム選びで一番重要なのがこの施設探しのフェーズです。

ここでは、自分に合った施設を探すための方法を「施設探し」「絞り込み」「問い合わせ」の3つのフェーズに分けて紹介します。

1-1.施設探し

まずは候補となる施設を探していきます。施設を探して洗い出す例として、以下の方法が挙げられます。

- 住んでいるエリア・駅から探す

- 施設種別から探す

- こだわりや特徴から探す

- 対応可能な看護・医療体制から探す

興味のある施設を一度洗い出し、メモ帳やExcelなどのファイルにまとめていくと管理しやすくなります。

ケアスル 介護では、上で上げた条件をもとに手軽に老人ホーム探しをすることが可能です。また、探すのが面倒な方に向けて、専属のケアアドバイザーによる無料電話相談も対応しておりますので、興味のある方は下のバナーから相談してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

1-2.希望条件に基づいて絞り込む

続いて、条件に基づいて施設を絞っていきます。まずは、洗い出した施設の「要介護度」「年齢」「医療体制」「収入」を整理して、入居する資格があるかどうかを一つ一つ見ていきましょう。そうすると、数施設(多くても10~20施設)に絞られるはずです。

そこからは、希望条件をもとに施設を絞っていきましょう。

例えば「費用は多少高くなってもよいので部屋は広い方が良い」と考えている方は、費用よりも部屋の広さの方が条件として優先順位が高いと言えますし、「設備やサービスは何でもよいので費用をできるだけ抑えたい」という方は、費用の安さがもっとも優先度の高い希望条件となります。

老人ホームに求める希望条件を洗い出したうえで、それぞれの施設が希望条件をどのくらい満たしているのか「〇・△・×」などのマークでつけていくとよいでしょう。

1-3.資料請求・問い合わせ

希望条件にもとづいて3~5施設ほどに絞れたら、続いてその施設から資料請求をします。

ホームページに書いてある情報と実際にパンフレットに書いてある情報は異なる可能性もあるので、一度手元で確認することが大切です。

STEP2:見学予約

老人ホームは第二の住まい探しです。そのため、インターネットや電話だけで入居を決めることなく、一度施設を見学して住み心地や雰囲気を知ることが必要になります。

ここでは、資料請求の次のステップである見学予約について解説していきます。

2-1.数施設の見学予約

複数施設から資料を取り寄せたら、いよいよ見学予約の申し込みをします。見学予約では、施設の設備や居室を案内してもらったり、場合によっては一緒に食事を食べたりすることも可能です。

実際、見学に行って「やっぱり違う」「雰囲気が合わない」となってしまうケースも多数あります。そのため、見学は1施設だけでなく複数施設回っておくようにしましょう。

見学の際のポイント

見学の際のポイントとしては、以下の4つを見ておくようにしましょう。

- 入居者・スタッフの第一印象や態度

- 食事

- 居室・共用スペースの雰囲気

- 入居率、空き部屋はどのくらいあるのか

これらの雰囲気を体験しやすいのはお昼ご飯のタイミングです。入居者がお昼ご飯を食べるであろうタイミングに見学予約をしておき、どんな雰囲気なのか見ておくようにしましょう。

2-2.体験入居

見学予約で良さそうな施設があれば、次はその施設の体験入居もしておくようにしましょう。実際に入居して数泊することで見えてくるものもあります。

一般的に、体験入居の日数は1週間程度が多く、費用は1泊当たり5,000円~1万円ほどが多くなっていますが、この費用を支払ってでも一度体験入居してみる価値はあるでしょう。

施設の実際の生活サイクルや入居者、スタッフの雰囲気をより具体的につかむことができ、過ごしやすいかどうかが直感的にわかります。この体験入居の期間で「住みたい」「過ごしやすい」と感じなければ、正直その施設への入居はやめた方が良いでしょう。

STEP3:契約・入居

体験入居をしたあとは、いよいよ契約手続きに入ります。

3-1.施設担当者と面談

実際に申し込みをする前に、施設の担当者と一度面談をおこないます。

この面談では、入居希望者の健康状態や希望条件などがチェックされると同時に、「問題を起こさなさそうか」「ほかのスタッフ・入居者と仲良くやれそうか」などといった人柄的な側面も見られます。

3-2.必要書類の準備

続いて、入居に必要な種類の準備を始めます。

入居にあたって施設側に提出する書類としては、以下の書類が挙げられます。施設ごとに契約時に必要な書類は異なるので、施設担当者にしておくようにしましょう。

■契約時に必要な書類の一例

- 入居申込書

- 健康診断書/診療情報提供書

- 保険証類

- 印鑑

※施設によって必要書類や必要なタイミング(入居申し込み時、契約時、利用開始時等)は異なるため、あらかじめ施設担当者に確認しておきましょう。

3-3.入居申し込み・審査

必要書類がそろったら、続いて入居申し込みをします。申し込み後、施設内の会議で入居審査が行われます。

審査では主に「入居者の収入」「要介護度」「医療体制や健康状態」の3つが見られます。

いくら収入が多くても、要介護度が高く施設側で対応できる余力がない場合は審査に落ちる可能性もありますし、逆に収入がギリギリでも、ほとんど自立状態の方だと審査に通るという場合もあります。

入居者の状況や施設の対応余力のバランスを見つつ、「その入居者の生活を責任をもって預かれるかどうか」を1人1人審査していきます。

なお、審査前のタイミングで「仮押さえ」という形で施設の入居を仮で抑えておくことができる施設もあります。審査中にほかの入居者で埋まってしまっては元も子もないので、仮押さえができるかどうか確認しておくとよいでしょう。

3-4.契約・入居手続き

審査が無事終われば、契約完了です。施設担当者と入居日を決め、入居準備を始めます。

施設ごとに用意されている備品・設備は異なるため、あらかじめ施設担当者に確認しておくようにしましょう。

また「入居前の手続きが大変そう…」という方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル 介護では施設の紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込みや日程調整の代行も実施しています。

「暮らしの雰囲気を知った上で、納得して施設を探したい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

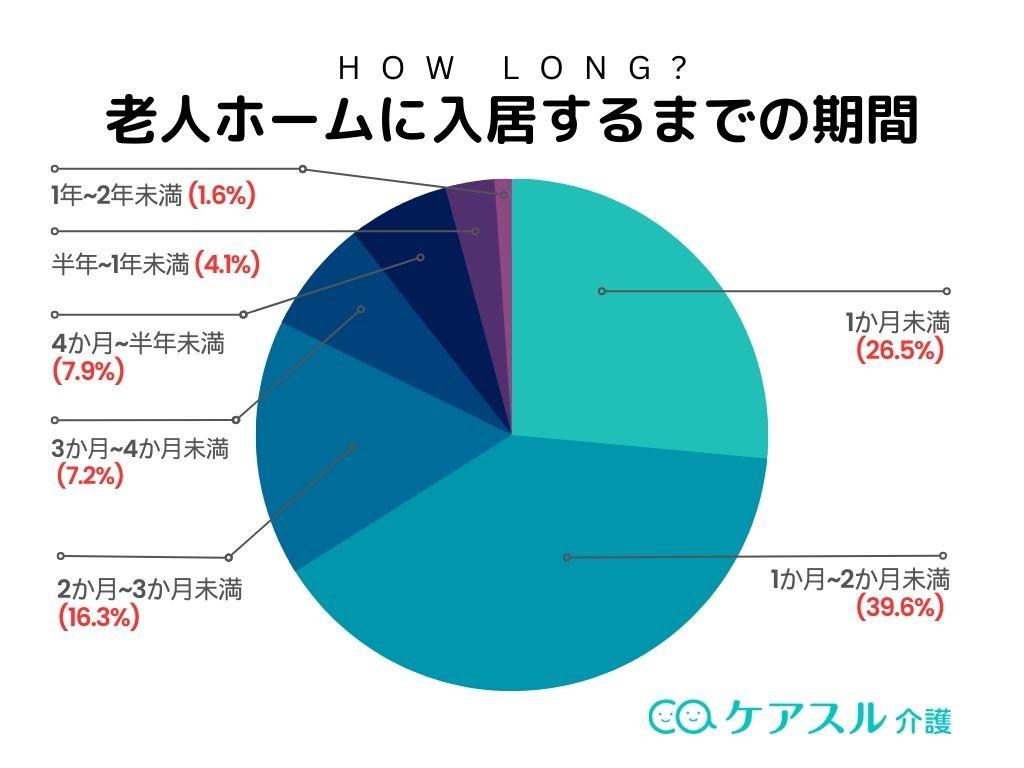

老人ホームに入居するまでの期間

老人ホームに入居するまでの期間は、一般的に3か月が目安となります。

ここで、3か月という期間の目安は、入居を希望する施設に空室があった場合の話であるということに注意が必要です。

特養など公的な施設への入居を検討している場合、満室の場合が多く、その際は部屋が空くのを待つことになるため、入居するまでに1~2年かかるケースもあることを覚えておきましょう。

本記事を作成するにあたり、ケアスル 介護の利用ユーザー1,006人を対象に、施設を探し始めてから入居までにかかった機関の調査を実施しました。

結果は以下の通りとなります。

※出典:ケアスル 介護のデータベース(問い合わせから入居に至ったユーザーが要した期間)

※対象ユーザー数:1,006人

※対象施設種別:サ高住、有料老人ホーム、グループホーム、特養、老健、ケアハウス、ホスピスなど

計1,006名の方を対象に調査を実施しましたが、施設を探し始めてから入居するまでにかかった期間は「1か月以上~2か月未満」と答えた方が約39.6%と、一番多いという結果になりました。

また、上記の結果からも半数以上の方は3か月以内に施設に入居できていることが分かり、3か月という期間の目安はここから判断することができます。

このように比較的早く入居できた理由としては、「在宅で介護するのが大変だったため、すぐにでも入居できる施設を選びたかった」「入居相談員に勧められた施設が良さそうだったから」などが挙げられるほか、すぐに入居できる施設を選んだことで早く入居できたという方もいらっしゃいます。

また、入居までの期間が長ければ長くなるほど人数が減っていく傾向にありますが、入居までに1年以上かかる方も存在することにも注意しておきましょう。

老人ホームに入るには5つの条件を満たしておこう

この記事では、老人ホームに入るための条件や入る流れについて解説してきました。

老人ホームは誰でも入れるわけではなく、「要介護度」「年齢」「保証人・身元引受人の有無」「医療体制」「収入」の5つの条件を満たしたうえで施設を探す必要があります。

ケアスル 介護では、4万以上の施設の中からあなたに合った施設を提案することが可能です。専属ケアアドバイザーが常駐しており、無料で電話相談することができます。

質問に答えていくことで、条件に合わせたあなたにぴったりの施設が見つかりますので、老人ホームを探している方は是非一度利用してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホームの入居条件として「要介護度」「入居者の年齢」「必要な医療行為」「保証人・身元引受人の有無」「収入」の5つが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

実際の施設がホームページやパンフレットの情報と異なることがあります。そのため、入居する前には事前見学や体験入居をしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。