「特養(特別養護老人ホーム)」「老健(介護老人保健施設)」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つの施設類型は「施設型サービス」と呼ばれています。

これらの施設は、介護保険が適用となる介護サービスがもとから付帯されており、定額でサービスを受けることができます。これらの運営は、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人に限定されています。

住宅型有料老人ホームやサ高住などでは、入居後に外部の介護事業者と契約し居宅サービスや通所サービスを利用することが一般的ですが、施設サービスでは食事・排泄・入浴などの介護やリハビリなどを月額定額で受けることができます。

本記事では施設サービスの種類から自己負担額、また被介護者に合った施設の選び方まで解説していきます。

施設サービスには4種類ある

介護保険が適用される施設サービスは「特養」「老健」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4種類あります。利用者は要介護度別に決められた額(定額)で、24時間体制で介護を受けることができます。

特養(特別養護老人ホーム)

特養は在宅での介護が困難になった要介護3以上(特例で要介護1・2)の高齢者が入居でき、原則として終身に渡って(看取り対応可)介護が受けられる施設です。公的な介護保険施設なので民間運営の施設よりも費用が比較的安いことが特徴です。

特養は入居待機者が多く、地方郊外などの短いところでは1~2カ月、都心部で入居待ちが多い人気のエリアでは1年以上の待期期間も少なくありません。入居順は申し込み順ではなく、介護度や緊急度が高い人から順番に入居することが決まっています。

特養の特徴は以下の通りです。

| 費用 | 初期費用は無し、月額利用料は5~16万円 |

|---|---|

| 要介護度 | 原則、要介護3以上(入居状況によっては要介護1からなどでも可) |

| 認知症対応 | 受け入れあり |

| 看取り対応 | 基本的には受け入れ可 |

| 介護・看護職員の割合 | 3:1配置 |

| 居室タイプ | 個室、多床室 |

| 住民登録の有無 | 住民登録者を優先させることが多い |

| 申し込み | 直接施設へ申し込み(自治体によっては役所での申し込み) |

入居対象者

基本的には65歳以上で要介護3以上の人が、特養の入居対象者となります。ただし、特定の疾病によって要介護3以上の認定を受けている人は、40歳から64歳までであっても入居は可能です。

また、要介護1~2の人も、精神障害や知的障害がある、認知症が進行しているなどで1人で暮らすことが難しい場合は、特例として入居できる場合があります。

他にも独居で家族や周辺の介護サービスによる支援が見込めない人や、家族や親族からの虐待を受けている人も特定として特養への入居が可能です。

サービスの内容

特養で提供されるサービスは、都道府県ごとによって定められた基準によって以下のサービスが提供されています。

- 食事

- 入浴

- 排せつ

- 健康管理・緊急対応

- リハビリ

- 生活支援

- レクリエーション・イベント

- 看取り

入浴や排せつの介助や食事の提供といった、基本的な介護サービスが提供されています。また、レクリエーションやイベントなどの活動が活発な施設が多いのも特長の一つです。

他にも医師や看護師による健康管理が受けられ、容体が悪化した際にも素早く対応してもらえます。施設によっては最期の瞬間を迎えるターミナルケアを実施していることもあります。これが終身利用が可能な理由です。

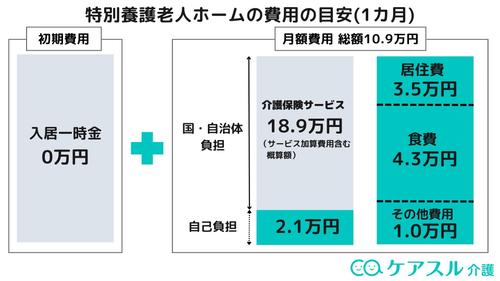

費用

特養は初期費用や入居一時金が一切かからないのが特徴です。月額にかかる費用は、施設介護サービス費、居住費(家賃)、食費、日常生活費がかかります。(一部、手厚く職員を配置している施設での介護サービス加算費用が掛かります。)

施設介護サービス費は要介護度や居室のタイプによって違いがあり、要介護度が高いほど高額で、多床室(相部屋)・従来型の個室よりもユニット型個室・ユニット型個室的多床室※の方が高くなっています。居住費、食費は入居者本人と扶養義務者(妻・夫・子供など)の負担能力によって負担限度額認定という軽減措置を受けられるので、所得ごとに上限が決まっています。

居住費と食費の負担軽減などを受けなかった場合、特養の費用は要介護3で最も費用の安い多床室を利用した場合で9万360円、要介護5で最も費用の高いユニット型個室・ユニット型個室的多床室を用いた場合で13万1,400円となっています。

※ユニット型とは、ユニットケアの考え方に基づいた部屋のタイプです。10人以下の少人数グループ(ユニット)毎に利用者一人一人の個性・生活リズムを重視しながら他人との人間関係を築くため、部屋と部屋の間に共用スペースを取っている居室となります。

特養について詳しく知りたいという方はこちらの記事もご覧ください。

老健(介護老人保健施設)

老健は在宅復帰や在宅療養支援を目的とした施設で、いわばリハビリに特化した施設です。主に長期入院をしていた方が退院して家庭に戻るまでの間に利用することが多く、原則3カ月間(3カ月ごとに延長を判断)までに利用が制限されています。(実際には、特養を待機しているなどの理由で、長期利用している方も多くいます)

特養が長期間の利用に対応している一方で、老健は短期間の入居をおもに受け入れている施設となります。

| 費用 | 初期費用は無し、月額利用料は6~17万円 |

|---|---|

| 要介護度 | 要介護1以上 |

| 認知症対応 | 受け入れあり |

| 看取り対応 | あり |

| 介護・看護職員の割合 | ・3:1配置・医師が常勤 ・リハビリテーションの専門職員も配置 |

| 居室タイプ | 個室、多床室 |

| 住民登録の有無 | 住民票が無くても入居可 |

| 申し込み | 直接施設へ申し込み |

入居対象者

65歳以上で要介護1以上の人や、65歳未満で特定の疾病によって要介護1以上と認定された人が入居対象です。基本的には医療サポートを必要としない、軽度な症状の人が対象になると考えましょう。

施設によって医療サポートの体制は異なり、もし夜間にたんの吸引といった行為が必要な場合は、施設によっては受け入れができないこともあるため注意が必要です。

サービスの内容

在宅復帰を目指すためのリハビリはもちろん、簡易的な医療ケアや介護サービス、日常生活の動作サポートなどのサービスが提供されています。

介護サービスとしては入浴や排せつの介助、食事の提供などがあげられます。居室の清掃やベッドのシーツ交換といった日常生活のサポートをすることもあり、リハビリや医療以外の面でも利用者を支えることがポイントです。

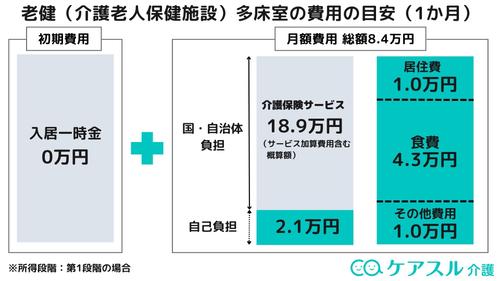

費用

老健では特養と同じく入居一時金などの初期費用は一切かかりません。

月額費用も特養と同じく、介護サービス費用、居住費、食費、日常生活費用、サービス加算費用が掛かります。介護サービス費用は要介護度や居室のタイプによって異なり、食費・居住費も所得による段階によってそれぞれ上限が設定されています。

居住費・食費の負担軽減を受けなかった場合の月額の老健費用は、要介護1で最も費用を抑えられる多床室を利用した場合月額7万8,300円、要介護5で最も費用が高いユニット型個室で13万3,800円となっています。

老健の費用について詳しく知りたいという方はこちらの記事もご覧ください。

「自分に合った介護施設を知りたい」「条件に合った老人ホーム・施設を知りたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。面倒な手続きも不要で、見学予約から日程調整まで無料で入居相談員が代行します。

介護施設・老人ホーム探しで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは、長期療養を必要とする比較的重度の要介護者に対して介護や必要な医療を提供する施設です。医療法人による運営がほとんどで、リハビリや手厚い医療ケアを受けることが特徴です。

介護療養型医療施設は医療サービスの必要性が高い入居者を対象とした施設である一方、寝たきりでほとんど介護を必要としない入居者も混在していたことも問題視され2023年度末に廃止されることが決まっています。その代わりに後に解説する介護医療院が新設されました。

| 費用 | 初期費用は無し、月額利用料は6~17万円 |

|---|---|

| 要介護度 | 要介護1以上 |

| 認知症対応 | 受け入れあり |

| 看取り対応 | あり |

| 介護・看護職員の割合 | ・3:1配置・医師が常勤 |

| 居室タイプ | 個室、多床室 |

| 住民登録の有無 | 住民票が無くても入居可 |

| 申し込み | 直接施設へ申し込み |

入居対象者

65歳以上で要介護1以上の人は、介護療養型医療施設の入居対象となります。また、65歳未満でも、特定の疾病によって要介護1以上の認定を受けているなら、入居の相談は可能であり、場合によっては受け入れてもらえることもあります。

介護療養型医療施設では、感染症などの治療の必要がないことや医学的な管理が必要といった詳細な条件もあるため、利用する場合は施設への相談が必要です。

サービス内容

医療機関としての位置づけである介護療養型医療施設では、医療ケアや生活介護、リハビリなどのサービスが中心となっています。あくまで医療的なアプローチでケアを行うため、精神面の充実を図るレクリエーションやイベントなどはあまり実施されていません。

入居者の身体的なケアに重きが置かれているため、レクリエーションなどで社会的なつながりを得たい人、さまざまな人との交流を楽しみたい人には適さない施設です。

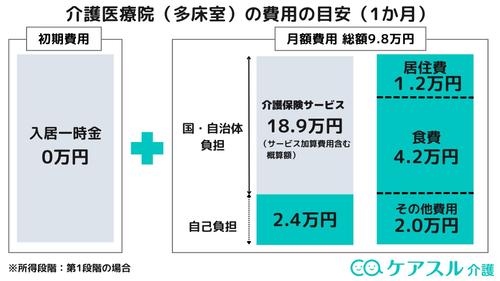

費用

介護療養型医療施設の費用は、初期費用はなく月額利用料のみが掛かります。月額費用の仕組みは特養や老健と同じく、介護サービス費、加算費用、居住費、食費、日常生活費用が掛かります。

賃料や食費で負担軽減が無かった場合、介護療養型医療施設の費用は最も費用を抑えられる多床室を利用した場合は7万5,240円、ユニット型個室を利用した場合は13万9,920円となっています。

介護療養型医療施設について詳しく知りたいという方はこちらの記事もご覧ください。

介護医療院

介護医療院は、介護療養型医療施設の主な転換先として機能している施設で医療的なケアが充実しており長期にわたる療養にも対応することができる施設です。

介護医療院は、重篤な身体疾患を有していたリ身体合併症を有する認知症高齢者が入居するⅠ型と、Ⅰ型と比べて比較的容体が安定した高齢者が入居するⅡ型があります。

| 費用 | 初期費用は無し、月額利用料は6~17万円 |

|---|---|

| 要介護度 | 要介護1以上 |

| 認知症対応 | 受け入れあり |

| 看取り対応 | あり |

| 介護・看護職員の割合 |

|

| 居室タイプ | 個室、多床室 |

| 住民登録の有無 | 住民票が無くても入居可 |

| 申し込み | 直接施設へ申し込み |

入居対象者

65歳以上で要介護1以上の人、あるいは65歳未満で特定疾病によって要介護1以上の認定を受けている人は介護医療院の入居対象です。要介護1から入居でき、医療ケアも受けられるため、医療的なサポートを必要とする人に向いています。

サービス内容

たんの吸引や点滴などの医療ケアはもちろん、生活支援や介護サービスなども提供されています。入浴や排せつの介護から食事の提供まで、介護サービスの提供は介護療養型医療施設よりも手厚い場合が多いでしょう。

また、医療や介護のケアだけではなく、生活の場の提供という側面もあるため、レクリエーションやイベントも積極的に実施されています。

終末期をいかに穏やかに過ごすかを考える、ターミナルケアや最期の瞬間を看取る看取り看護に対応している施設もあり、高齢者の生活の質を維持、あるいは向上させる取り組みにも積極的です。

費用

介護医療院費用の仕組みも特養などの他の施設サービス費用と同じ仕組みとなっています。

居住費・食費の負担限度額による軽減が無かった場合の介護医療院の費用は、最も費用を抑えられるⅡ型多の多床室を利用した場合に77,220円、最も費用が高くなるⅠ型のユニット型個室を利用した場合に95,130円となっています。

介護医療院について詳しく知りたいという方はこちらの記事もご覧ください。

「施設数が多くてわかりづらい」「どの施設に入居すればよいのかわからない」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。面倒な手続きも不要で、見学予約から日程調整まで無料で入居相談員が代行します。

介護施設・老人ホーム探しで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

施設サービスの自己負担額

施設サービスの自己負担額は、施設へのいわば家賃である居住費、食費、介護サービスの自己割合をかけた介護サービス費用(定額)がかかります。ほかに、個別に利用したおむつ代や理美容費用などの日常生活費用がかかります。それ以外に、特定の介護サービスを受けた場合や、施設が特別に夜間職員配置を手厚くしている場合に、介護サービス加算費用が掛かります。

それぞれの費用については部屋代や介護度によって異なってきますので、自己負担額の全体観について解説していきます。

居住費・食費 0円~10万円

施設サービスを利用した場合は家賃である居住費、食費が掛かります。これらの費用は、入居者本人と扶養義務者(妻・夫・子供など)の負担能力によって負担限度額が定められており、入居する部屋のタイプによって一律で定められています。

負担限度額認定は、本人を含む世帯全員が住民税非課税である必要がある他、配偶者がいる場合は預貯金が2,000万円いかであること、いない場合は1,000万円以下であるという預貯金の制限があります。負担限度額を決める際の設定区分表は以下の通りです。

| 設定区分 | 対象者 |

|---|---|

| 第1段階 | 生活保護者等 |

| 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |

| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 |

| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

施設サービス費用は、特養と老健・介護療養型医療施設・介護医療院で費用が異なります。それぞれの費用は以下の通りです。

特養(特別養護老人ホーム)の自己負担額

| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||

| 食費 | 41,400円(1380円) | 9,000円(300円) | 11,700円(390円) | 19,500円(650円) | |

| 居住費 | ユニット型個室 | 59,100円(1970円) | 24,600円(820円) | 24,600円(820円) | 39,300円(1310円) |

| ユニット型個室的多床室 | 49,200円(1640円) | 14,700円(490円) | 14,700円(490円) | 39,300円(1310円) | |

| 従来型個室 | 34,500円(1150円) | 9,600円(320円) | 12,600円(420円) | 24,600円(820円) | |

| 多床室 | 25,200円(840円) | 0円(0円) | 11,100円(370円) | 11,100円(370円) | |

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

老健・介護療養型医療施設・介護医療院の自己負担額

| 基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||

| 食費 | 41,400円(1380円) | 90,00円(300円) | 11,700円(390円) | 19,500円(650円) | |

| 居住費 | ユニット型個室 | 59,100円(1970円) | 24,600円(820円) | 24,600円(820円) | 39,300円(1310円) |

| ユニット型個室的多床室 | 49,200円(1640円) | 14,700円(490円) | 14,700円(490円) | 39,300円(1310円) | |

| 従来型個室 | 49,200円(1640円) | 14,700円(490円) | 14,700円(490円) | 39,300円(1310円) | |

| 多床室 | 11,100円(370円) | 0円(0円) | 11,100円(370円) | 11,100円(370円) | |

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

介護保険サービス費用 1.7~4.1万円

施設サービスでは施設の種類によって入浴や介護などの生活介護から医師常駐のもと専門的な医療ケアを受けることができます。

施設サービスを利用した際の介護保険サービス費用は、施設の体制や部屋のタイプによっても料金が変わってきます。それぞれの施設ごとの介護保険サービス費用の一覧が以下となります。

特養(特別養護老人ホーム)

| 要介護度 | 従来型 | ユニット型 | ||

|---|---|---|---|---|

| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |

| 要介護1 | 17,190円(573円) | 17,190円(573円) | 19,560円(652円) | 19,560円(652円) |

| 要介護2 | 19,230円(641円) | 19,230円(641円) | 21,600円(720円) | 21,600円(720円) |

| 要介護3 | 21,360円(712円) | 21,360円(712円) | 23,790円(793円) | 23,790円(793円) |

| 要介護4 | 23,400円(780円) | 23,400円(780円) | 25,860円(862円) | 25,860円(862円) |

| 要介護5 | 25,410円(847円) | 25,410円(847円) | 27,870円(929円) | 27,870円(929円) |

※出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

老健(介護老人保健施設)

| 要介護度 | 従来型 | ユニット型 | ||

|---|---|---|---|---|

| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |

| 要介護1 | 21,420円(714円) | 23,640円(788円) | 23,880円(796円) | 25,230円(841円) |

| 要介護2 | 22,770円(759円) | 25,080円(836円) | 25,230円(841円) | 27,450円(915円) |

| 要介護3 | 24,630円(821円) | 26,940円(898円) | 27,090円(903円) | 29,340円(978円) |

| 要介護4 | 26,220円(874円) | 28,470円(949円) | 28,680円(956円) | 31,050円(1035円) |

| 要介護5 | 27,750円(925円) | 30,090円(1003円) | 30,270円(1009円) | 32,700円(1090円) |

※出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

介護療養型医療施設

| 要介護度 | 従来型 | ユニット型 | ||

|---|---|---|---|---|

| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |

| 要介護1 | 17,790円(593円) | 20,580円(686円) | 21,180円(706円) | 21,180円(706円) |

| 要介護2 | 20,550円(685円) | 23,430円(781円) | 24,030円(801円) | 24,030円(801円) |

| 要介護3 | 26,670円(889円) | 29,460円(982円) | 30,060円(1002円) | 30,060円(1002円) |

| 要介護4 | 29,220円(974円) | 32,100円(1070円) | 32,700円(1090円) | 32,700円(1090円) |

| 要介護5 | 31,560円(1052円) | 34,380円(1146円) | 34,980円(1166円) | 34,980円(1166円) |

※出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

介護医療院

| 要介護度 | 従来型 | ユニット型 | ||

|---|---|---|---|---|

| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |

| 要介護1 | 21,420円(714円) | 24,750円(825円) | 25,260円(842円) | 25,260円(842円) |

| 要介護2 | 24,720円(824円) | 28,020円(934円) | 28,530円(951円) | 28,530円(951円) |

| 要介護3 | 31,800円(1060円) | 35,130円(1171円) | 35,640円(1188円) | 35,640円(1188円) |

| 要介護4 | 34,830円(1161円) | 38,130円(1271円) | 38,640円(1288円) | 38,640円(1288円) |

| 要介護5 | 37,530円(1251円) | 40,860円(1362円) | 41,370円(1379円) | 41,370円(1379円) |

※Ⅰ型の介護保険サービス費用

※出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

日常生活費用 1.0~2.0万円

施設サービス費用で必要な費用として、おむつ代や、電話・新聞雑誌代などの日常生活費用が自己負担でかかることに注意しましょう。これらの費用の単位項目は施設によっても異なりますが、利用した分だけ費用が加算されるのが一般的です。

おむつ代やおむつカバー代、おむつ洗濯代などの関連費用はサービス料に含まれているので、別途請求されることはありません。

介護サービス加算費用 0円~

介護保険サービス費用は職員の配置や体制、対応する医療サービスなどに応じて介護サービス加算をされることがあります。例えば、老健での介護サービス加算としては、食事サービスに付随する療養食加算や、在宅復帰への支援が充実したサービスを受けることによる在宅復帰・在宅療養支援機能加算などがあげられます。

また、リハビリなどの医療ケアを受ける必要がある場合は、短期集中リハビリテーション実施加算などもありそれぞれの項目ごとに費用が異なっています。主な加算費用の一覧表は以下の通りです。

| 加算項目 | 算定要件 | 1日あたり | 30日間あたり |

|---|---|---|---|

| 夜勤職員配置加算 | 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、20対1以上でかつ2超(利用者等の数が41以上の場合) | 24円 | 720円 |

| 短期集中リハビリテーション実施 加算 | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上の個別リハを1週に月概ね3日以上行った場合(所定の要件を満たす例外を除き、入所の日から起算して3月以内に限る) | 240円 | 7200円 |

| 認知症短期集中リハビリテーションン実施加算 | 精神科医師等によって、認知症であってリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が週に3日を標準として20分以上の個別リハを行った場合(入所の日から起算して3月以内に限り、1週に3日を限度とする) | 240円 | 7200円 |

| 認知症ケア加算 | 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の入所者に対して、認知症専門棟において認知症に対応した介護保健施設サービスを行った場合 | 76円 | 2280円 |

| 若年性認知症 入所者受入加算 | 受け入れた若年性認知症利用者(初老期における認知症によって要介護者となった者)ごとに個別の担当者を定め、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合 | 120円 | 3600円 |

| 在宅復帰・在宅療養支援機能 加算 | ・在宅復帰率が30%超であること ・退所後30日以内(要介護4・5の場合は14日以内)に居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の居宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること ・ベッド回転率が5%以上であること | 27円 | 810円 |

| ターミナルケア加算 | 一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断された入所者について、本人又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること | 160円 | 4800円 |

| 療養体制維持特別加算 | 転換前に4対1の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養施設サービス費又は医療保険の療養病棟入院基本料1の施設基準に適合する病棟であったものの占める割合が2分の1以上である場合であって、転換後も看護・介護職員の4対1配置を維持していること (療養型老健のみ、平成30年3月31日までの間に限る) | 27円 | 810円 |

| 初期加算 | 入所日から起算して30日以内に限る | 30円 | 900円 |

| 入所前後訪問指導加算 | 入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合(1回を限度) | – | 450円※1回を限度 |

| 退所前訪問指導加算 | 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って退所後生活する居宅を訪問し、入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合 (入所中1回、療養型老健においては必要性が認められる場合2回を限度) | – | 460円※1回を限度 |

| 退所後訪問指導加算 | 退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合 (退所後1回を限度) | – | 460円※1回を限度 |

| 退所時指導加算 | ・入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、退所時に入所者及び家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合(1回を限度) ・又は、退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者を居宅において試行的に退所させる場合において、入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合 (最初の試行的な退所を行った月から3月の間に限り、1月に1回を限度) | – | 400円※1回を限度 |

| 退所時情報提供加算 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、退所後の主治の医師に対して、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合(1回を限度) | – | 500円※1回を限度 |

| 退所前連携加算 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者の居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(1回を 限度) | – | 500円※1回を限度 |

| 老人訪問看護指示加算 | 入所者の退所時に、老健の医師が、診療に基づき、訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の利用が必要であると認め、入所者の選定する訪問看護ステーション等に対して、入所者の同意を得て、指示書を交付した場合(1回を限度) | – | 300円※1回を限度 |

| 栄養マネジメント加算 | • 常勤の管理栄養士を1名以上配置 • 入所時に栄養状態を把握し、医師、管理栄養士その他の職種が共同して栄養ケア計画を作成 • 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録 • 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗の定期的な評価し、必要に応じて見直しを実施 | 14円 | 420円 |

| 経口移行加算 | 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、その他の職種が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を、言語聴覚士又は看護職員が支援を行った場合 (原則として計画作成日から180日以内に限る) | 28円 | 840円 |

| 経口維持加算 (Ⅰ) | 医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士その他の職種が共同し、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者ごとに経口維持計画を作成し、計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口摂取を進めるための特別な管理を行った場合 (原則として計画作成日から180日以内に限り、1月につき) | – | 400円※ひと月につき |

| 経口維持加算 (Ⅱ) | 協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 (原則として計画作成日から180日以内に限り、1月につき) | – | 100円※ひと月につき |

| 口腔衛生管理体制加算 | ・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに関する技術的助言及び指導を月1回以上実施 ・上記技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成 | – | 30円※ひと月につき |

| 口腔衛生管理加算 | ・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月4回以上実施 ・口腔機能維持管理体制加算を算定 | – | 110円※ひと月につき |

| 療養食加算 | • 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場合 • 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること • 年齢・心身状況等によって適切な栄養量・内容の食事を提供していること | 18円 | 540円 |

| 在宅復帰支援機能加算 | ・在宅復帰率が30%超であること ・退所後30日以内に居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の居宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること ・入所者の家族との連絡調整を行っていること ・入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、必要な情報提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること | 5円 | 150円 |

| 認知症専門ケア加算 | 日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合 | 3円 | 90円 |

| 認知症行動・心理症状 緊急対応加算 | 認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり緊急に入所することが適当と医師が判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合(入所日から7日を限度) | 200円 | 6000円 |

| 認知症情報提供加算 | 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、診療状況を示す文書を添えて、認知症疾患医療センター等に紹介を行った場合 (入所中1回を限度) | – | 350円※ひと月につき |

| 地域連携診療計画情報提供加算 | 大腿骨頸部骨折又は脳卒中について、医科診療報酬の所定の点数を算定して保険医療機関を退院した入所者に対し、地域連携診療計画に基づいて作成された診療計画に基づき、入所者の治療等を行うとともに、入所者の同意を得た上で、当該退院した日の属する月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供した場合(1回を限度) | – | 300円※ひと月につき |

| サービス提供体制強化加算 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上 | 18円 | 540円 |

※厚生労働省 社保審-介護給付費分科会「老健(参考資料)」より抜粋

「自分に合った施設探しをしたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。面倒な手続きも不要で、見学予約から日程調整まで無料で入居相談員が代行します。

介護施設・老人ホーム探しで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

施設サービスを利用する流れ

施設サービスを利用する際の流れは主に以下の4ステップあります。

- 要介護認定の申請(更新する)

- 施設サービスを選ぶ

- 施設を見学する

- 申し込み

それぞれのステップについて紹介していきます。

要介護認定の申請(更新)

施設サービスを利用するにはまず要介護認定の申請をしておく必要があります。施設サービスを利用したいと考えている方はすでに居宅・通所サービスなどを利用している方がほとんどだと思いますので、その際は要介護認定の更新手続きが必要です。

要介護認定の更新手続きには申請期間が定められています。申請期間は要介護認定の有効期間最終日の60日前~最終日までとなっています。更新手続きを実施するには、以下の書類を用意して住民票が登録されている自治体で更新手続きを実施しましょう。

- 要介護(要支援)認定更新申請書

- 介護保険被保険者証 (万が一紛失していても問題ない)

- 健康保険証 (40~64歳の方)

申請書を提出したら再度要介護認定調査を受け、その後自宅に新しい介護保険被保険者証が届くこととなります。

施設サービスを選ぶ

要介護認定の更新が完了したら、現在の介護度で入居可能な施設サービスを絞り込みましょう。特養は要介護3以上からしか入居できない他、老健なども要介護1以上でないと入居できないという制限があります。

また、費用面や入居する期間をどのくらい想定しているかという観点からも施設サービスの絞り込みが必要です。というのも、長期間の入居を検討しているのにも関わらず老健などに入居するとその後すぐに移動しなくてはならなくなる可能性があるからです。

具体的な施設サービスを選ぶ際のポイントについては以下の章で解説しています。

施設を見学する

利用する施設サービスが決まったら、希望しているエリアや現在の入居待ちの状況などから具体的にどの施設に入居するのかを検討し、実際に施設の見学を行います。

施設の見学を実施する際は、施設長やケアマネージャーの考え方だけではなく、入居者や働いている方の表情や言葉遣いなどの第一印象や、食事のメニューが単調なものではないかなど様々な観点で施設をチェックしていくことが重要です。

具体的には以下のポイントが挙げられます。

- 第一印象

- 医療・介護の充実度

- 食事

- 居室や共用スペース

- 外出・面会

- 退去

詳しい説明は避けますが、入居者の立場になって住みやすい介護施設かどうかを判断しましょう。老人ホームの選び方について詳しくは以下の記事をご覧ください。

申し込み

入居したいと思える介護施設が見つかったらいよいよ申し込みです。公的な施設サービスはすべて施設に直接申し込みをする手続きを取るため、施設の方に申込書を提出しましょう。

特養の場合は場合によっては待ち時間が発生する可能性があるので、具体的にどのくらい待ち時間が発生するかは事前に把握しておきましょう。

被介護者に向いた施設サービスの選び方

施設サービスの種類や利用の流れがわかったとしても具体的にどの施設へ入居すればいいのかわからないという方も少なくないと思います。

そこで本章では施設サービスの選び方について解説していきます。

介護度から選ぶ

まず最初に介護保険サービスである施設サービスを利用する場合は、最低でも要介護1の認定を受けている必要があります。特養では要介護3以上の認定が必要となるので、まずは要介護認定を受けてどの施設サービスに入居できるのかを確認してみましょう。

特養に入居しようと思っていたが要介護3に満たなかった場合でも、認知症で日常生活に支障をきたすような症状がある場合や知的障害・精神障害等で同じく日常生活に支障をきたすような場合であれば「緊急枠」として入居できる可能性もあります。(参考:厚生労働省「特養の「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について」)

特養の待機者に関しては、お住いの自治体のホームページや役所で確認することが可能です。どうしても特養に入居したいという場合は確認してみましょう。

医療・介護サービスはどの程度必要かを見極める

まず最初のステップとして、医療や介護サービスをどの程度必要としているのかを確認することがあります。

例えば、急性期(病気になり始めた時期)の治療は終えたものの現在も寝た切りなどで在宅介護が難しいという人は介護医療院や介護療養型医療施設などの医療療養を目的としている施設サービスを利用する必要があります。

一方で、リハビリなどの医療ケアの必要はないが、食事や排せつ、入浴などの日常生活上の世話が難しいという場合は特養などが選択肢に入ります。

寝たきりなどの状況で既に医療療養が必要な場合は、施設サービスの選択肢として介護医療院、介護療養型医療施設、老健などが入ってきます。

将来的にどこで暮らしたいかを確認する

施設サービスを選ぶうえで、特養のように終身にわたっての入居が可能な施設と老健のように3カ月などの期限が決まっている施設があるため、将来的にどこで暮らしたいのかを考えておくことも重要です。

例えば、将来的に自宅での居宅サービスを利用した在宅介護を利用したいと考えている場合は、3カ月間老健への入居も一つの選択肢に入ってきます。一方で、医療ケアが必要な状況で将来的にも自宅ではなく施設で過ごすことを家族などが希望している場合は介護医療院などが選択肢に入ります。

将来どこで暮らすかどうかは入居者本人だけではなく、家族ともしっかりと話しあって決めるようにしましょう。

入居を急いでいるかを確認する

現在の介護の必要度合いなどの状況によって入居をどのくらい急いでいるかも判断基準の一つです。

費用などの観点で特養への入居を考えているものの、現在は空き状況が無いという場合はとりあえず老健で数カ月すごすという選択肢もあります。

実際に厚生労働省「令和2年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、老健への平均滞在期間は281日と3カ月間を大きく上回っているので、特養が空くまで一時的に入居するという方も少なくないことがわかります。

「施設数が多くてわかりづらい」「どの施設に入居すればよいのかわからない」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。面倒な手続きも不要で、見学予約から日程調整まで無料で入居相談員が代行します。

介護施設・老人ホーム探しで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険の施設サービス以外の介護施設は何がある?

ここまで紹介してきた施設サービスは介護保険における施設サービスとして利用できる介護施設ですが、民間の介護施設なども含めると他にも介護施設の種類は豊富にあります。

施設サービス以外にも介護施設への入居を検討しているという方はまずは介護施設にどのような種類があるのかを把握しておきましょう。施設サービスとして紹介した4種類の施設のほかに介護施設には以下の施設があります。

- 有料老人ホーム

- サ高住

- グループホーム

- ケアハウス

それぞれ一つずつ紹介していきます。

有料老人ホーム

有料老人ホームは民間団体が運営している介護施設で介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームの2種類(健康型は全国に数施設しかないため割愛します)あります。

介護付き有料老人ホームとは、民間の施設ですが各都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護(特定施設)」の指定を受けており「介護付き」と表記されている施設です。要介護者のみ入居できる「介護専用型」と、自立~要介護の方まで幅広く対応している「混合型」があり認知症の方でも入居可能です。特養、老健などと同様に、毎月決まった額で24時間、介護サービスを受けることができます。

住宅型有料老人ホームとは、特定施設の認定は受けていないため、外部の介護サービスは、介護事業者と契約した分だけ受けることになります。最近では、ほとんどの施設で介護事業所を施設に併設しています。そうした施設であれば、老人ホームの運営業者と同じ事業者から介護サービスを受けることも可能です。また、タイプ、規模も幅広く、医療サービスがほとんどない施設から、近くの病院と提携している施設まで幅広くあることが特徴となっています。

入居の対象となる人も介護付きと住宅型で異なっているので、詳細は以下の記事をご覧ください。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

サ高住も「有料老人ホーム」同様に、「特定施設」の指定を受けている施設もあります。こうした施設であれば「介護付き有料老人ホーム」のように定額で介護サービスを24時間受けることができます。

しかし、特定施設は全体の1割※にも満たないのが実情です。多くは、介護サービスを外部から受けるタイプのサ高住となります。

※一般社団法人高齢者住宅協会「サ高住の現状と分析」より)

全てのサ高住に必ずついているサービスは「安否確認」と「生活相談サービス」のみとなります。日中はスタッフが常駐しなければならないルールですが、夜間は外部の警備会社に委託していて、施設職員が対応していないこともあります。ケアの内容はサ高住ごとに異なり、食事の提供や家事支援などのオプション料金を支払うことが一般的です。

そのため、要介護状態になったら、住宅型有料老人ホームと同様に、基本は外部の介護サービス事業者からサービスを受けることになりますが、最近では介護事業者が施設に併設していることも多く、介護が必要となった場合は各自契約し、自宅にいる時と同じように居宅サービスを受けることができます。入居対象となるのは、主に要支援1など自立から軽度に近い方ですが、施設によっては要介護5でも受け入れることも少なくありません。

サ高住について詳しくは以下の記事をご覧ください。

グループホーム

グループホームとは、地域密着型サービスの一つで「自治体に住民票を持つ方が入居できる」施設となっており、認知症高齢者を対象に少人数で共同生活を行います。

介護職員の目が届きやすく臨機応変に対応してもらえますが、重度の介護や医療ケアが必要になってくると施設によっては退去しなくてはなりません。

また、グループホームでは要介護認定で2以上の認定を受けていることが入居基準となっています。

グループホームについて詳しくは以下の記事をご覧ください。また、グループホームと有料老人ホームの違いはこちらの記事で解説しています。

ケアハウス

ケアハウス(軽費老人ホーム)とは、身寄りのない高齢者や諸事情により家族からの支援、または介護してもらうのが難しい高齢者を対象として受け入れを目的とした施設です。(実際には、有料老人ホームと同様に、ごく一般的な自宅での生活が不安なお年寄りが住むケースが増えています)

住宅型と特定施設の指定を受けた介護型があり、食事や安否確認、レクリエーションなどのサービスを提供しています。

住宅型は身の回りのことができる60歳以上の高齢者又は夫婦のどちらか一方が60歳以上、介護型は要支援1・2または要介護1~5までの高齢者を対象としています。住宅型で介護を受ける場合は各自が事業者と契約して居宅サービスを利用、介護型では、前述の「特定施設」として認可を受けた介護付き有料老人ホーム、サ高住と同様に、24時間、施設職員が定額で介護してくれます。

ケアハウスについて詳しく知りたいという方はこちらの記事もご覧ください。

それぞれの介護施設の特徴を知って施設サービスを活用しよう

ひとくちに施設サービスといっても、種類はさまざまです。施設ごとに特徴も異なるため、違いを知ってどれがもっとも利用者に適しているかを考える必要があります。

また、介護保険で利用できるサービスは、施設サービスだけではありません。他にも選択肢があるため、地域包括支援センターのケアマネージャーなどと相談しながら、どれを利用すると良いのかを考えることがおすすめです。

介護保険が適用できるサービスは、自己負担が少なく、金銭的なメリットは大きいです。サービスごとの違いを正しく把握し、保険適用でコストを抑えて、より良い施設サービスを選びましょう

- 施設サービスには何がありますか?

- 介護保険が適用される施設サービスは「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4種類あります。利用者は24時間体制で介護を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

- 施設サービスの自己負担額には何がありますか?

- 施設サービスの自己負担額は、施設へのいわば家賃である居住費、食費、介護サービスの自己割合をかけた介護サービス費用、最期におむつ代や理美容費用などの日常生活費用、そして施設や介護度の状態によっては夜間職員配置などをしている場合に介護サービス加算費用が掛かります。詳しくはこちらをご覧ください。