今回、介護施設のマッチングプラットフォーム「ケアスル 介護」において、親の介護を経験したことがある250名を対象に、要介護認定に関するインタビューを実施しました。

要介護認定の訪問調査時の注意点も伺ったので、これから要介護認定を申請する方は、ぜひ参考にしてみてください。

アンケート結果概要

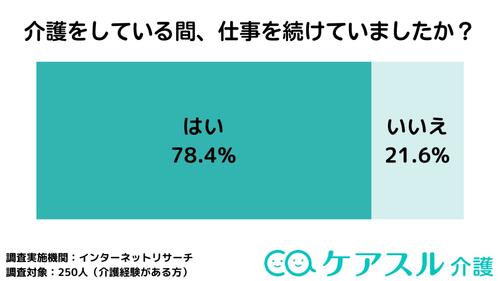

調査の結果、介護をしている間も仕事を続けていた方は約78%ということが判明しました。

介護が仕事にどのような影響を与えたか伺うと、「勤務時間が減って、収入も減った」「業務に集中するのが難しかった」「残業ができなく肩身が狭い」などが挙げられました。

介護休暇を利用した方は約7%、介護失業給付金を利用した方は約4%であり、介護と仕事を両立するための制度を利用したのは1割ほどしかいないことが分かりました。

アンケート結果詳細

続いて、各アンケートの内容とその結果をそれぞれ紹介します。

Q1. 親や祖父母を介護している間、仕事を続けていましたか?

事前調査で「介護の経験がある」と回答された方に対して、親や祖父母を介護している間、仕事を続けていたか伺いました。

| 回答内容 | 回答人数 |

| はい |

196(78.4%) |

| いいえ |

54(21.6%) |

調査の結果、介護をしている間も仕事を続けていた(「はい」と回答された)方は78.4%であり、約5人中4人が仕事と介護を両立させていたことが分かります。

継続的に介護を行うためにも、経済的な負担がかかります。アンケートの結果のように、介護の間も仕事を続けなければならない方は多いです。

一方で、介護のために仕事を辞めざるを得なかった方も少なくありません。内閣府の報告書によると「介護・看護」を理由に退職した人の数は、2017年に約9万人であり、2007年と比較して2倍ほど増えたと発表しています。

また、同報告書の中では、2010年以前は非正規労働者の介護離職が多かったものの、2010年以降からその差が縮小し、近年では正規雇用(一般労働者)の介護離職の方が多いとも言われています。

介護をしながら仕事を続けるにせよ、介護のために仕事を辞めるにせよ、両方のメリット・デメリットを考慮したうえで決断することが大切です。

介護をしている間、仕事にどのような影響があったかについては、Q2にて詳しく紹介します。

Q2 .介護をしている間、仕事にどのような影響がありましたか?

次に、Q1で介護をしながら仕事を続けていた(「はい」と回答した)196名に対して、介護が仕事にどのような影響を与えたのかについて、詳細を伺いました。

雇用形態・仕事の変更

正社員からパートになった。

洗濯、掃除、食事などで、昼間は時間が取られるので、夕方からの仕事に変えた。

通院の付き添いの日は夜間業務にしてもらった。

介護のために雇用形態や仕事を変更したという方が見受けられました。

仕事や勤務体系を変更することにより、介護のための時間や労力が充てやすくなるというメリットはあります。しかし、キャリアや収入面に影響を与えるため、慎重に検討することが大切です。

勤務時間・勤務日数の減少

勤務時間が減って、収入も減った。

勤務時間を短くしなくてはいけなかった。

出勤日数を減らした。

介護のために勤務時間や勤務日数を減らさねばならなかったと語るケースもあります。

例えば、介護のために早めに帰宅しなければならない、病院の送り迎えのために平日に休まねばならないなど、勤務時間や勤務日数に影響を与えることがあります。

勤務時間(日数)の減少は、収入の低下にもつながるため、精神的にも参ってしまう方も見受けられました。

仕事に集中できない

業務に集中するのが難しかった。

介護中は、その場を離れたり出来ないので、デスクで出来る仕事中心になった。目を離せないから集中力が、散漫になりがちだった。

仕事中、自宅にいる親や祖父母が心配で、仕事に集中できないことも多くなります。

ホームヘルパーが来ている時間帯やデイサービスを利用している間は、親を見守ってくれる人がいるため安心できます。しかし、親が一人でおり、誰も見守る人がいない時間帯は、親に万が一のことがないか心配で仕事が手につかないことも多くなるそうです。

睡眠不足

とにかく睡眠時間が無くて、仕事中に眠くて困った。

疲労と寝不足で同じ仕事をしていても肉体的精神的に辛かった。

睡眠不足で勤務中に睡魔に襲われた。

ストレスや精神的な疲れから、睡眠不足になってしまっている方も見受けられました。

仕事の前に家事や食事の準備を済ませ、帰宅後もすぐ夕食の準備をするなど、介護と仕事を両立するのにストレスが溜まってしまうことも多いです。

また、休みの日も親の介護や病院の付き添いに行かなければならないといった理由から、自分の時間が取れない、ゆっくり休憩することもできないという声もありました。

急な呼び出し

ホームから呼び出しがあり、早退をしていた。

介護をしている母から急に呼び出されて、仕事を早退したり遅刻したりで、職場の方に迷惑をかけた。

老人ホームや親から急に呼び出しを受け、仕事を中断せざるを得ないこともあります。

介護施設やデイサービスに居ても、体調が悪くなったりすると急遽施設から呼び出されることもあります。施設までの距離が近ければすぐ駆けつけることもできますが、遠方の場合は移動するにも時間が掛かってしまいます。

その他・仕事に影響を与えたもの

欠勤、遅刻、早退した時間を休日出勤で補った。又給料を下げられた。

残業ができなく肩身が狭い。

出張が出来なかった。

勤務時間が元々長いため、体力的に限界だった。

有給休暇を取る頻度が高くなった。

介護をするために残業や出張ができないばかりに、キャリアに影響が出たり、肩身が狭い思いをしている方もおりました。

介護と仕事を両立するためにも、Q3で紹介する介護休暇や介護休業給付金といった、介護と仕事を両立させる制度を活用することも大切です。

介護と仕事を両立しているケース

面談の時はフレックスタイムを利用しました。

在宅勤務制度を利用した。

在宅勤務の契約に切り替わりました。

時差出勤でほぼ定時になった。

中には、在宅勤務やフレックスタイムを利用して、介護と仕事をうまく両立しているケースも見受けられました。

総務省の「令和3年度版 情報通信白書」によると、2021年3月時点における在宅勤務(テレワーク)の実施率は38.4%、大企業では68.2%と報告しています。在宅勤務に切り替えることにより、日中見守ることができるため、比較的介護がしやすくなると言えます。

介護と仕事を両立するためにも、会社の制度をうまく活用することも考慮しましょう。

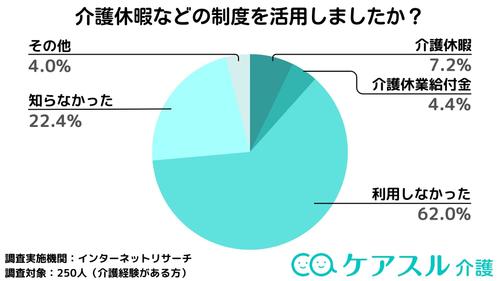

Q3. 介護休暇や介護休業給付金などの制度を活用しましたか?

最後に、介護と仕事を両立するにあたり、介護休暇や介護休業給付金などの制度を利用したか伺いました。

| 回答内容 | 回答人数 |

| 介護休暇を利用した |

18(7.2%) |

| 介護失業給付金を利用した |

11(4.4%) |

| 利用しなかった |

155(62.0%) |

| 知らなかった |

56(22.4%) |

| その他 |

10(4.0%) |

調査の結果、介護休暇を利用した方は7.2%、介護失業給付金を利用した方は4.4%であり、介護に関する制度を利用したのは1割ほどしかいないことが分かりました。

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために、1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度して取得できる休暇です。労働基準法の規定による年次有給休暇とは別に与えられます。

介護休業給付金とは、家族を介護するために休業を取得した者に対して、休業期間中の賃金が休業開始時の80%未満に低下した等の要件を満たしたとき、給料の67%が補償され、休業期間が終わると職場に復帰できる制度です。

これらの制度を利用するためにはいくつか要件があるものの、仕事と介護を両立するためにも積極的に活用することが重要です。

関連記事

介護休暇中に給与はもらえない?介護で会社を休んでもお金をもらう方法は?カテゴリ:介護に関するトピック更新日:2025-05-26関連記事

【2022年度改正対応】介護休業給付金3つの受給条件と申請方法とはカテゴリ:介護に関するトピック更新日:2025-02-25

【2022年度改正対応】介護休業給付金3つの受給条件と申請方法とはカテゴリ:介護に関するトピック更新日:2025-02-25

なお、介護休暇などの制度を「知らなかった」と回答した方が22.4%いることも判明しました。介護と仕事をうまく両立させるためにも、支援制度や助成に関して詳しくなることも大切と言えます。

なお、ケアスル介護には介護施設選びの専任のケアアドバイザーが常駐しています。介護施設の費用や入居も踏まえた相談をしたい場合はぜひ一度相談してみてください。

- 施設に入ろうか悩んでいる

- お金がどのくらいかかるのか知りたい

くらいの疑問でも構いませんので、ケアアドバイザーに相談してみると解決に向けた一歩を進めるかもしれません。

調査概要

調査目的

介護と仕事の両立に関するアンケート

調査手法

調査実施機関:インターネットリサーチ

調査期間:2023年7月14日~7月15日

調査対象:250人(アンケート回答者は、「介護の経験がある」にチェックをつけた方を対象とした)

調査内容

下記の3つの質問を実施しました。

- Q1. 親や祖父母を介護している間、仕事を続けていましたか?

- Q2. 介護をしている間、仕事にどのような影響がありましたか?

Q1でいずれかを選択した選択肢: [1.はい] - Q3. 介護休暇や介護休業給付金などの制度を活用しましたか?

調査テーマについて

ケアスル介護では、介護に関するアンケートテーマを随時募集しています。介護に関する事柄で、

- ちょっと気になるけれど周りに聞きづらい介護のこと

- 介護のノウハウや知識など、みんながどのようにしているのか知りたいこと

があればぜひケアスル介護へお問い合わせください。