「グループホームの入居で保証人が必要と聞いたけれど本当?」「保証人がいなければどうすればいいの?」とお困りの方は多いのではないでしょうか。

この記事では、グループホームの入居における保証人の役割や、保証人がいない場合の対処法について詳しく解説していきます。

グループホームへの入居を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事

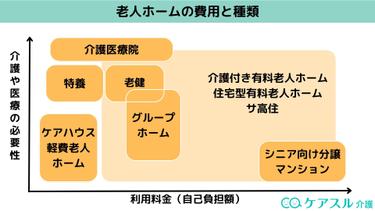

老人ホームの種類は大きく9種類!施設ごとの違いも解説カテゴリ:老人ホームの種類更新日:2025-08-14

老人ホームの種類は大きく9種類!施設ごとの違いも解説カテゴリ:老人ホームの種類更新日:2025-08-14関連記事

グループホームとは?入居条件から居室タイプ、費用についても解説カテゴリ:グループホーム更新日:2023-06-22

グループホームとは?入居条件から居室タイプ、費用についても解説カテゴリ:グループホーム更新日:2023-06-22

グループホームの入居に保証人は必要!

多くのグループホームでは、入居時に保証人が必要となります。

グループホームの入居者は、要介護認定と認知症の診断を受けた65歳以上の方が対象です。

認知症の進行にともない、判断力が低下した場合に契約上の重要事項において、同意を得るのが難しいケースも増えるでしょう。

元々の持病や生活習慣病が悪化したり、突然体調を崩したりといったトラブルも少なくありません。

また、グループホームに入居中は居住費や生活費を支払います。しかし、入居者の経済能力によっては、支払いが難しくなるケースも多いです。

そのため施設側では対応しきれないさまざまな場面で、保証人の対応や承諾が求められます。

保証人になるには、以下の条件を満たす必要があります。

- 原則として親族

- 収入を証明できる

- 年齢が高すぎない

- 求められた役割に対する責任を果たせる

保証人になるにあたって、年齢や資産の有無などの具体的な条件が定められている訳ではありません。

しかし、入居者が支払いが困難となった場合に、代わりに支払う責任もあるので収入を証明する書類の提出を求められます。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

グループホームに入居する際に必要な保証人とは?

保証人といってもいくつかの種類があり、それぞれの保証する内容が異なるため確認が必要です。

グループホームに入居する際の保証人について、詳しく解説していきます。

保証人の種類

保証人とは、主に以下の3つの種類に分けられます。

| 身元保証人 | 入居者の代わりに治療方針を判断したり、契約に同意する |

| 連帯保証人 | 施設への支払いが滞った際に代わりに支払う |

| 身元引受人 | 入居者が亡くなった後に身元の引き受けや退去の手続を行う |

保証人について詳しく解説していきます。

身元保証人

身元保証人は、認知症の進行や体調不良などによって、入居者がさまざまな手続きや判断を行えなくなった場合、治療方針を判断や契約の同意を代わりに行います。また、入居者の体調不良の悪化や事故などによって、入院が必要となった際の緊急連絡先としての役割も担います。

ただし、施設によって保証人の考え方や、必要な人数が異なる場合があります。具体的には下記のように、身元保証人と身元引受人を別に選ぶ場合があります。

- 身元保証人と身元引受人をまとめた「保証人」が1名必要

- 身元保証人と身元引受人を分けており、それぞれ1名ずつ必要

必要な保証人や身元引受人の人数は施設に問い合わせておくと安心です。

身元引受人

身元引受人は原則として、経済的な責任を負う立場にはありません。しかし、入居者の身柄に責任を持ち、入居中に発生するさまざまな問題に対処します。

特に亡くなった後の手続きや身元の引き取り、身の回り品の引き取りなどを行う場合が多いです。

葬儀や行政の手続き、荷物の運び出しなどを行い、利用料金の清算もしなければなりません。

亡くなった後の手続きの煩雑さから、入居者の子など親族の中でも近しい人を身元引受人に指定する施設もあります。

連帯保証人

連帯保証人は、入居者が施設に居住費や生活費などを支払えなくなった際に、代わりに支払う義務が発生します。

身元保証人や身元引受人との大きな違いは、金銭面での責任の有無です。

グループホームの入居後、毎月かかる自己負担額は12〜13万円程とされていますが、年金額や預貯金が少ない方には、経済的な負担が大きくなります。

そのため、無理なく毎月支払える施設を選んだり、自己負担額を抑えられる減免制度を利用したりすることが大切です。

「介護施設の費用はなるべく抑えたい…」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護ではご本人様の身体状況や必要となる介護サービスをお伺いしたうえで、入居や月々にどれくらいの費用が掛かるのかもご案内します。

「分からないことを相談して安心して施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

保証人に求められる役割

グループホームを安定して経営するために、保証人の存在は欠かせません。また入居者もトラブルに遭遇した際、安心して入居を続けることができます。

この章では、保証人となった場合、どのような役割を担うことになるのか確認してみましょう。

緊急時の連絡先となる

入居中に体調不良が悪化した場合など、緊急時の連絡先となるのが保証人です。

入居者は65歳以上の高齢者なので、認知症以外にさまざまな持病や生活習慣病を抱えている場合が多いです。

事故や急変などもリスクも高まるため、施設だけで対応しきれないケースもあります。

また、ほかの入居者同士のトラブルや生活上の不都合が生じた際も、保証人に連絡が入る場合があります。

入居者本人が適切に状況を理解し判断するのが難しければ、保証人が施設に訪れて説明を受けなければなりません。

入院や治療が必要な際の手続きを行う

保証人は入居者と共に、医師からの説明や入退院の手続きの同意を受ける場に同席しなければなりません。

入院をすることになった場合は入院の手続き、身支度、治療の説明など、グループホームの職員ではなく、保証人が対応を行う必要があります。

また、事故などによって緊急手術を行う際なども、入居者の意識がはっきりしていない場合は手術の説明を受けて同意の対応を行ないます。

入居者の入院や手術、治療などが決まっても、保証人が速やかな対応をしないと、手続きを行えないので注意しましょう。

金銭面を保証する

入居者本人が費用を支払えない状況となった場合、退去せずに済むように、保証人が代わりに支払います。

本来、入居中にかかる居住費や生活費、介護サービス費などは入居者本人が負担します。

しかし、年金や預貯金が少ないにもかかわらず、月額料金が高い施設に入居すると、費用を賄えなくなるかもしれません。

また、金銭以外に支払いに充てられる資産があれば、支払いに充てる手続きも行う場合があるでしょう。

そのほかにも、設備の損傷、ほかの入居者に怪我を負わせてしまった際の保証も、入居者に支払い能力がなければ保証人が責任を負います。

入居者が亡くなった場合の手続き

入居者が亡くなった場合は葬儀の手続きや身元の引き取りを行う必要があります。

入居者が亡くなった際は、施設側から保証人に連絡が入るので、以下のようなさまざまな手続きや対応が求められます。

- 葬儀の手配や行政の手続き

- 退去の手続きや亡くなった方の身元の引き取り

- 居室の片付けや身の回りの品の引き取り

グループホームの入居にあたって、施設の備品を使用することもあれば、本人の私物を持ち込むこともあります。持ち込んだ私物があれば、居室を片づける際に引き取ります。

また、退去時に未払いの費用があれば、保証人が清算を行わなくてはなりません。

保証人になりたくない!保証人に生じるリスクやトラブルの例

保証人に対して、ネガティブなイメージを持っている方は少なくありません。実際に保証人になることで、さまざまなリスクやトラブルが生じる可能性があります。

そこで、どのようなリスクやトラブルが起こりうるのか、しっかり把握した上で保証人になるのか検討しましょう。

入居者の問題行動・迷惑行為への対応が必要

入居者が問題行動や迷惑行為を繰り返し、施設では対応しきれなくなった場合、保証人が対応しなければなりません。

保証人に連絡しても改善されなければ、退去を余儀なくされるかもしれません。

特に、グループホームに入居している方は全員要介護認定を受けている認知症の方なので、認知症の症状進行にともない、さまざまな症状が現れます。

暴言や暴力などによって、ほかの入居者とトラブルを起こすケース少なくありません。

退去後に身元を引き受けるのも保証人となるので、新たに入居できる施設を探さなければなりません。

契約内容のトラブルで責任が生じる

あらかじめ契約内容をしっかり把握したうえで契約を交わしていないと、入居後にミスマッチが生じる可能性があります。

「希望しているサービスが受けられない」「思っていたよりも料金が高くつく」など、ニーズに合わない施設ではトラブルが起こりやすいです。

入居者が認知症によって適切な判断を下すのが難しい場合、保証人は契約内容のトラブルを解決する場に同席しなければなりません。

また、トラブルによって入居者に支払いが発生し、負担できなければ、保証人が代わりに支払う必要があります。

事故などのトラブルに対応しなければならない可能性がある

入居者が外出時の事故や、施設内での事故に遭遇した場合、緊急連絡先である保証人が呼び出される可能性があります。

もしも緊急入院したら、施設ではなく搬送先の病院に向かい、手術や治療の説明を受けなくてはなりません。必要に応じて、手続きへの対応や金銭的な保証を求められます。

仕事や家族の予定を中断しなければならなかったり、夜間に施設に駆けつけなければならなかったりと、プライベートでも支障をきたすかもしれません。

「難しくて結局どこの施設がいいのかよく分からない…」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「分からないことを相談して安心して施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

保証人がいなくてもグループホームに入居する方法

グループホームの入居時に保証人を求められるケースが一般的です。ただし、保証人を頼める親族がいないからといって、入居できないわけではありません。

そこで、保証人がいなくてもグループホームに入居できる方法を詳しくご紹介していきます。

成年後見制度を活用する

成年後見制度を利用することで、グループホームに入居できる可能性があります。

成年後見制度とは、認知症の方や、判断能力が不十分で自己管理が難しい方が、金銭管理や身の回りの手続きを本人の代わりに行ってもらう制度です。

成年後見制度には、以下の2種類に分けられます。

| 法定後見制度 | 本人の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に選任された後見人が本人の代わりに金銭管理などをサポートする |

| 任意後見制度 | 本人に判断能力があるうちに、本人が後見人を選任しておく |

認知機能が低下した方の場合、任意後見制度は利用できず、法定後見制度を利用します。

ただし、保証人がいなくても、成年後見制度を利用すれば、必ずしも入居できるわけではありません。

また、成年後見制度が利用できる施設であっても、身元引受人を求められる場合があるので注意してください。

成年後見制度を利用するには、法律的な手続きが必要となるので、自治体の窓口で相談するとよいでしょう。

身元保証会社のサービスを利用する

身元保証会社は、民間企業やNPO法人によって運営されており、保証人の役割を代行します。ただし、有料のサービスなので、無料では利用できません。

料金は一括で支払う場合と、契約時に初期費用を支払い、継続的に月額費用を支払う場合があるので注意してください。

サービス内容は保証会社によって異なります。サービス内容の例をチェックしてみましょう。

- 入居時の身元保証人や退去時の身元引受人となる

- 保有している財産を年次で確認する

- 退去時に居室の原状回復責任を負う

その他入居時から、亡くなった後の手続きまでサポートしてもらえるプランもあります。

ただし、身元保証会社を利用すると、総額で数百万円以上の費用がかかるケースも少なくありません。

保証や契約の内容を見極め、必要なサービスを受けられる保証会社を選びましょう。

見積よりも高額な請求をされたり、契約したサービス内容が提供されなかったりと、悪質な業者によるトラブルも多いためです。

トラブルを回避するために保証会社を利用したにもかかわらず、予期せぬトラブルに発展してしまわないように、実績も確認したうえで、信頼できる保証会社を慎重に選ぶ必要があります。

保証人不要の施設を選ぶ

少数ながら、保証人が不要の施設はあります。また、施設に事情を伝えることで、身元保証人がいなくても入居を認めてもらえる場合もあります。

しかし、身元保証人が不要としながらも、実際は保証会社と提携しており、費用を上乗せされている施設も少なくありません。

保証人を一切必要としない施設は極めて少ないことを覚えておきましょう。

最近では、保証人や身元引受人を頼める親族がいない方が増えており、多くの施設で代替え案に対応しています。

入居を検討している施設で、保証人を必要としていても、まずは気軽に相談するとよいでしょう。

グループホームの入居で保証人がいない場合は適切な対処法を選ぼう!

多くのグループホームで、入居時に保証人を必要としています。入居中から亡くなった後まで、入居者の代わりに手続きや金銭面での責任を負うのが保証人の役割です。

入居者の問題行動・迷惑行為や事故などのトラブル時に、対応を求められるので、安易に保証人を引き受けるのはリスクが高いでしょう。

もしも保証人を引き受けられる親族がいなければ、成年後見制度や保証会社を利用したり、保証人不要の施設を選んだりすることで、入居が可能となる場合があります。

適切な対処法を選び、希望するグループホームへの入居を検討しましょう。

保証人不要のグループホームを選べば、保証人がいなくても差し支えありません。ただし、親族に保証人を指定している施設には入居できないので、入居可能な施設件数が少なくなってしまいます。詳しくはこちらをご覧ください。

保証人には、身元や経済面に責任が生じるため、リスクやトラブルが生じる可能性があります。ご家族が抱える事情はそれぞれ異なるため、保証人を断るのも選択肢の一つです。保証人になるのが難しい場合は、適切な制度や保証会社を利用したり、保証人不要の施設を選びましょう。詳しくはこちらをご覧ください。