親の介護をしている人の中には、自分の時間をなかなか取れなかったり仕事中も介護のことを考えなくてはならなくなったりと自分の生活に起きた変化でストレスを感じている人もいるかもしれません。

育児などとは違いいつまで続くかわからない親の介護は「ずっと続くのではないか」という不安感もあるでしょう。

そこで、親の介護をすることによって起こる自分の生活の変化や自分の生活と親の介護を両立するにはどうすればいいか本記事では解説していきます。

親の介護が自分の生活に与える3つの影響

親の介護が自分の生活に与える影響としては、以下の3つの観点で説明することが出来ます。

- 時間

- 精神面

- お金

それぞれの観点で、自分の生活にどのような影響を与えているのかについて解説していきます。

時間

親の介護が自分の生活に与える一番の変化は時間の使い方の変化でしょう。ここでは日常生活に占める介護時間の平均時間と、介護期間は平均してどのくらい続くのかの2点を解説していきます。

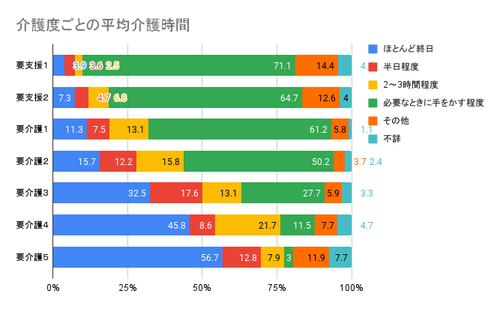

介護度が上がるごとに介護時間は増える

内閣府の「令和元年版 高齢社会白書(全体版)」によると、介護度が上がるごとに同居している主な介護者の介護時間は増えていく傾向にあることがわかっており、要介護1の方で「ほとんど終日」と答えている人が11.3%であるのに対して、要介護5の方は56.7%の人が「ほとんど終日」と回答しています。

やはり介護度が上がるごとに身体機能が低下していくことからほとんど終日親の介護をしなくてはならないという場合も少なくありません。介護とと比例して介護時間が増えていくので、その分自分の生活に影響を及ぼすと言えるでしょう。

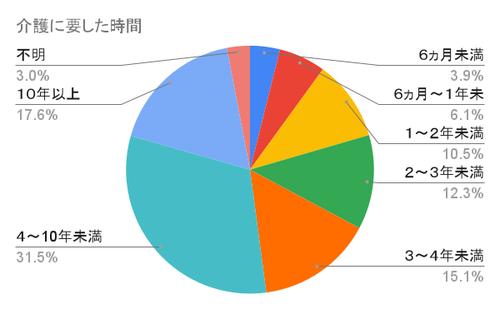

平均介護期間は5年1カ月

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度によると、介護を行った期間(現在介護を行っている方は、介護を始めた空の経過期間)は平均して61.1カ月(5年1カ月)となっています。

4年を超えて介護をしている人が全体の5割を超しているのが特徴的ですが、全員が必ずしも親の介護をしているとは限らない他病院や介護施設も含んだ機関となるので、付きっ切りでの介護をしている期間ではないことに注意しましょう。

精神面

時間と同様に親の介護による自分の成果杖の影響は精神的なストレスもあります。

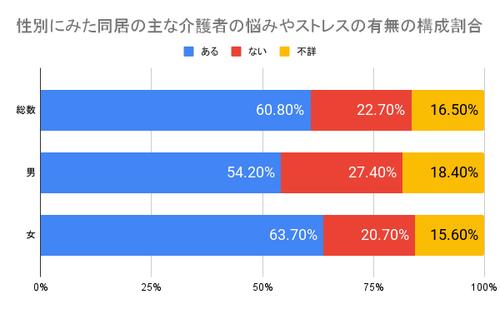

厚生労働省の平成22年の調査によると、同居の主な介護者の悩みやストレスの状況について日常生活での悩みやストレスの有無に対して、「ある」と答えた方が60.8%、「ない」と答えた方が22.7%とほとんどの方がストレスを抱えていることがわかります。

(出典:厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査の概況」)

また、ストレスを抱えている原因として「家族の病気や介護」、「自分の病気や介護」「家族との人間関係」に加えて「自由にできる時間が無い」と答えている方も少なくないため、自分の生活の自由度が少なくなっていることも大きな原因と言えるでしょう。

お金

親の介護で自分の生活に影響する最後のポイントとして、お金の問題があります。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度の調査によると、一時的な費用としては以下の表のように0円以上15万円未満の方が18.6%で最も多いことがわかっています。

| 一時的な費用 | 0円 | 15万円未満 | 15〜25万円未満 | 25〜50万円未満 | 50〜100万円未満 | 100〜150万円未満 | 150〜200万円未満 | 200万円以上 | 不明 |

| 割合 | 15.8% | 18.6% | 7.7% | 10.0% | 9.5% | 7.2% | 1.5% | 5.6% | 24.1% |

また、月々の費用としては以下の表のように15万円以上がもっとも多くなっているのが特徴です。

| 月々の費用 | 1万円未満 | 1〜2.5万円未満 | 2.5〜5万円未満 | 5〜7.5万円未満 | 7.5〜10万円未満 | 10〜12.5万円未満 | 12.5〜15万円未満 | 15万円以上 | 不明 |

| 割合 | 4.3% | 15.3% | 12.3% | 11.5% | 4.9% | 11.2% | 4.1% | 16.3% | 20.2% |

もちろん介護度によっても必要な介護が変わってくるので費用は異なりますが、特に施設に入所した場合の費用は15万円以上かかるのが一般的と言えるでしょう。

親の介護と自分の生活を両立するには?①時間編

第二章からは親の介護と自分の生活を両立するポイントやコツについて紹介していきます。まず最初に紹介するのは親の介護によって自分の時間がひっ迫しているという場合の対処法です。

介護休業制度等を利用する

親の介護に活用できるのが介護休業制度です。介護休業制度は育児介護休業法で定められている制度で、仕事を休んで、介護に専念するためのものです。育児休業制度のほうが馴染み深い方も多いでしょう。

休業期間中も給付金として67%支給され、無給になるわけではないので安心してください。ただし、育児休業と異なる点は、「給付金が支給される日数が93日まで」と押さえておきましょう。

これからの日本は高齢者が増えていくため、家族が介護をサポートしなければならない状況が増えると予測されます。あらかじめ、自分の親の介護への関わり方を意識して、介護休業制度の内容を理解しておくといいでしょう。

働いている会社特有の制度があるか調べる

次に、自分が働いている会社に介護に関する独自の制度があるか調べておきましょう。

事例を2つ紹介します。

| 会社名 | 内容 |

| 双日株式会社 | 会社独自で短時間勤務制度や介護を理由に退職した方の再雇用制度など |

| 明治安田生命保険相互会社 | 介護休業の法定日数が93日のところを366日まで取得可能 |

働き方が柔軟な会社は、介護に対する制度も充実しています。ご自身が働いている会社にもあるかもしれません。もし調べてもわからない場合は、先輩や上司などに相談してみるのも1つの方法です。

会社独自の制度を介護に活かせるケースは多くあるので、自分の負担を軽くし、仕事と介護の両立のためにもチェックしておきましょう。

ショートステイを利用する

親の介護ので自分の時間が取れないという場合に利用できるサービスとして、ショートステイがあります。

ショートステイとは、介護施設に1泊から短期入所することが出来る介護保険サービスです。最大で30日間預けることが出来、利用したい場合はケアマネージャーに相談することで利用の手続きを行ってもらえます。

例えば、親の介護のストレスを解消するために旅行に行ったり友人と会うなどして、ショートステイ入所期間中は親の介護から一時的に逃れるということもできます。

したがって、親の介護で自分の時間がなかなか取れないという方はぜひ利用を検討してみてください。

親の介護と自分の生活を両立するには?②精神面編

親の介護と自分の生活を両立するうえで、精神的な売ストレスに対してどのように対処すれば良いかについては以下のポイントがあります。

話しやすい相手に愚痴や悩みを聞いてもらう

親の介護の精神的なストレスを一時的に解消する方法としてまず考えられるのは、話しやすい相手に愚痴や悩みを聞いてもらうことです。

介護の困りごとや悩みごとは一朝一夕では解決できないことが大半を占めます。悩みを打ち明けたところで、解決の糸口が見つかるとも限りません。しかし、普段から話しやすいと感じる人、心を許せる相手に話を聞いてもらうと、それだけで気持ちが楽になります。

お住いの地域にある「介護者の会」や介護のコミュニティサイトなどに参加し、介護仲間を見つけるという選択肢もあります。

例えば、東京都の港区であれば「介護家族の会」として、介護についての悩みや日頃の行いを安心して話すことが出来る場が設定されています。ただし、同じ介護者同士といっても、介護の状況や家族の関係性は千差万別。まったく同じ境遇の人を探すのは案外難しいものです。「介護者ならわかりあえる」「共感してもらえるはず」といった過剰な期待は禁物です。

参加者の顔ぶれやコミュティの雰囲気もさまざまなので気負わずに参加し、自分に合った場所や関わりかたを探ってみましょう。

主治医やケアマネージャーに相談する

精神面で親の介護と自分の生活を両立する方法の2つ目は主治医やケアマネージャーに相談する方法です。

というのも、主治医やケアマネージャーは介護についての専門家です。ストレスを感じているなら、専門家に相談することで解消できることもあります。

例えば、主治医に相談して、親が夜眠らずトイレに起こされたり、立ち歩こうとするたびに起こされ自分が眠れないなどの状態をふまえて、親が服用している薬の内容や量を調整してもらうといった方法も考えられます。

介護保険外サービスを利用してリフレッシュする

親の介護による精神的なストレスが大きい場合は、介護保険サービスではなく介護保険が適用されない民間事業者による介護サービスを利用してリフレッシュするのもポイントです。

例えば、介護保険外サービスには以下のようなサービスがあります。

- 家事・生活支援サービス

- 食事サービス

- 買い物代行サービス

- リハビリサービス

- 運動・介護予防サービス

- 働き手・就労機会の提供サービス

- 旅行・外出支援サービス

- 美容・理容・整容サービス

- 見守りサービス

- 趣味・楽しみサービス

- 住まい・地域コミュニティサービス

旅行・外出支援サービスを利用すれば本人が旅行をしている時に自分ひとりの時間を過ごすことが出来るほか、食事を作るのが精神的なストレス・イライラの原因となっているのであれば配食サービスを利用するのも選択肢の一つです。

したがって、親の介護に対して精神面で解決したいという場合は介護保険外サービスを利用するのも一つの手であると言えるでしょう。

親の介護と自分の生活を両立するには?③お金編

親の介護と自分の生活をする上でお金の問題が大きいという人は以下の観点で両立するための工夫をするのも選択肢の一つです。

費用の安い老人ホームを探す

親の介護と自分の生活をお金の観点で両立したいという場合は、費用の安い老人ホームを探すことを検討しましょう。

老人ホームは大きく分けて介護保険施設と民間施設があります。介護保険施設は、民間施設に比べて費用が抑えられています。ただし、民間施設でも特定の条件で探すことで費用の安い老人ホームを探すことが可能です。

特定の条件とは、具体的にあげると以下の通りです。

- 築年数が古い

- 駅など公共交通機関からの距離が遠い

- 空室が多く家賃が安くなっている

これらの条件で費用の安い老人ホームを探すことが出来ます。

介護費用の負担を抑えるためには、在宅介護で適宜介護サービスを利用することも有効ですが、施設に入居する必要性が出た場合は費用の安い老人ホームを探すことで費用を抑えることが出来ます。

公的な軽減制度を利用する

また、公的な軽減制度を利用することも費用負担を抑えるには有効です。

代表的なものとしては、「特定入所者介護サービス費」があります。特定入所者介護サービスは、所得の低い人の負担を軽減する制度です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設に入所した場合、所得が低い場合は居住費と食費が軽減されることになります。

例えば、市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下、かつ預貯金が一定額以下(単身者650万円以下、夫婦1,650万円以下)の場合は、介護サービス費用の自己負担額も併せて5万円ほどで特別養護老人ホームを利用することが出来ます。

他には、医療費控除や高額介護サービス費、社会福祉法人による利用者負担軽減などの負担軽減制度があります。介護費用が足りない場合は、公的な費用軽減制度を利用して費用を抑えることも検討しましょう。

朝日生命やネオファースト生命、太陽生命など、民間の認知症保険は数多く存在します。

コのほけん! から、保険の診断や比較サービスを利用することができるため、この機会にぜひご覧になってみてください。

親の介護と自分の生活を両立できない時は?

親の介護と自分の生活をどうしても両立できない場合は、老人ホームへの入所を検討したり他の兄妹に頼る方法があります。それらの選択肢も難しい場合は地域包括支援センターやお住いの市区町村の福祉担当窓口に相談してみましょう。

地域包括支援センターとは、地域の医療・看護・福祉・保険にまつわる総合的な相談窓口で相談することで今後の方向性についてよいアドバイスをもらうことが出来るでしょう。

また、どうしても親との関係が悪くこれ以上介護は出来ない、という場合は家庭裁判所への調停申し立てなどによって調停委員に間に入ってもらうのも選択肢の一つです。

親の介護は民法上子供には扶養義務が課されているので、扶養義務から逃れることは難しいですが親がしつこく金銭的に付きまとっている場合などは家庭裁判所に付きまとい禁止仮処分命令などを申し立てることができます。

親の介護と自分の生活を両立できない時は公的機関に相談に乗ってもらうのも選択肢の一つですが、「親に介護施設に入ってもらいたいけれど、説得できていない」という方は、ケアスル介護での相談するのもおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが出来るため、両親の性格や条件に合わせた老人ホームの相談をすることが可能です。

面倒な見学予約から日程調整まで無料で代行できますし、親の説得方法も一緒に相談することが可能です。介護施設探しをしている方はぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

親の介護と自分の生活のバランスを保とう

親の介護はいつ終わるかわからないという不安感や介護度が上がるごとに大変になっていくので、自分の生活と両立できないという方も少なくないと思います。

自分の生活と両立が出来ていないという方はまず時間、精神面、お金の3つの観点で自分は今どの課題が大きいかを考えて、それぞれに対して解決策を打つのがポイントです。

どうしても親の介護と自分の生活が難しくなったという方は地域包括支援センターやケアスル介護の相談窓口で相談してみましょう。

親の介護が自分の生活に与える影響としては、時間・精神面・お金の3つの観点があります。詳しくはこちらをご覧ください。

親の介護と自分の生活をどうしても両立できない場合は、老人ホームへの入所を検討したり他の兄妹に頼る方法があります。それらの選択肢も難しい場合は地域包括支援センターに相談してみましょう。詳しくはこちらをご覧ください。