「住宅型有料老人ホームで医療行為は受けられるの?」と不安がある方はいませんか?医療行為が受けられないと、病気になった場合にどうなるのか心配になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、住宅型有料老人ホームでどのような医療行為ができるのかを確認できます。また、医療行為が受けられない場合に、代わりになる施設や対応方法を紹介します。病気や障害があっても安心して暮らせるように、ぜひ参考にしてください。

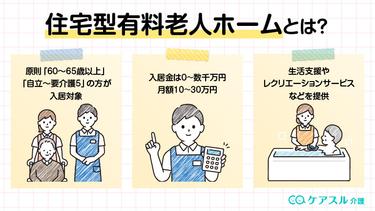

住宅型有料老人ホームの特徴と医療行為との関係

住宅型有料老人ホームは、医師や看護師などの医療スタッフの人員配置に明確な基準が設けられていません。そのため、配置されるスタッフは施設によって大きく異なります。

実施できる医療行為は配置されるスタッフにより異なるため、施設によって可能な医療行為に差があるのが特徴です。

また、施設内で医療や介護のサービスが受けられない場合、外部サービスを利用する必要があります。そのため、利用する外部サービスにより、できる医療行為が異なります。

例えば、往診や訪問看護といったサービスを利用すれば、施設内で医療スタッフによる医療行為が可能です。

医療的ケアの提供が苦手な施設もあれば、一般にホスピスやナーシングホームなどと呼ばれる医療的ケアに強い施設もあります。

このように住宅型有料老人ホームでは、受けられる医療行為に多くのパターンがあります。次の見出しでは実際にどのような医療行為が受けられるのかを紹介します。

住宅型有料老人ホームへの入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

住宅型有料老人ホームで医療行為ができる職種

医療行為は専門的な知識や技術をもった医師や看護師が実施できる行為で、基本的に介護福祉士などの介護スタッフには認められていません。

ただし、日常的なケアに近いものや、一部の医療行為は介護スタッフも実施できます。具体的な職種や内容について解説します。

医療行為は医師や看護師に認められたもの

医療行為の中でも医師にしか認められていないものや看護師でも可能なものがあります。

医師にしか認められていないものは以下のような行為です。

- 診察や診断

- 薬の処方

- 注射や点滴

- 人工透析

- 手術

このような行為は医師がいれば実施可能ですが、住宅型有料老人ホームでは高度な医療設備をそろえるのは難しく、できる医療に制限があります。

看護師でも注射や点滴は可能ですが、医師の指示がない場合は実施できません。看護師に認められている医療行為には次のようなものがあります。

- インスリンの注射

- 褥瘡の処置

- 中心静脈栄養や経管栄養

- 在宅酸素や人工呼吸器の管理

- ストーマの貼り替え

- 導尿やバルーンカテーテルの管理

- たんの吸引

このような医療行為が必要な場合は、看護師が配置されている施設かどうかの確認が重要です。

医療的ケアは介護スタッフでも可能

医療行為は医師や看護師が行うのが基本ですが、特別な技術や知識を必要としない日常生活上のサポートであれば介護スタッフでもできます。これらのケアを医療的ケアと呼び、以下のようなものがあります。

- 体温や自動血圧計による血圧測定

- 湿布の貼り付け

- 軟膏の塗布(褥瘡の治療を目的としたものを除く)

- 絆創膏の貼り付け程度の特別な技術や知識が不要な傷の処置

- 座薬の挿入

- 目薬の点眼

- 服薬の介助

- 鼻腔へ薬を噴霧する介助

- 汚物などで汚れたガーゼの交換

- 爪切りや耳垢の掃除(爪の炎症や耳垢塞栓など異常がある場合を除く)

- 日常的な口腔ケア

このような行為は看護師がいない夜間でも、介護スタッフが行えます。また、特別な研修を受ければ介護スタッフが追加でできる医療行為があります。

参照①:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」

参照②:厚生労働省「介護職員の医療行為に関する法制度措置」に関する検討について

研修を受けた介護スタッフに可能な医療行為

介護スタッフでも特別な研修を受ければ、認定特定行為業務従事者として可能になる医療行為があります。

- 喀痰吸引

- 経管栄養

これらの医療行為はたん吸引などの研修施設として登録された機関で研修を受ける必要があります。また、実施する介護スタッフが働く施設は、登録特定行為事業者として自治体に登録が必要です。

このような介護スタッフが働く施設では、夜間にたんの吸引や経管栄養が必要な場合に、看護師が不在でも対応可能です。そのほかの医療行為は例え研修などを受けたとしても、介護スタッフでは対応できないので知っておきましょう。

参照:厚生労働省「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案について」

住宅型有料老人ホームで受けられる医療行為

住宅型有料老人ホームは医師や看護師、介護スタッフの人員基準が明確に定められていないため、スタッフの配置によりできる医療行為が異なります。実際、看護師を有料老人ホームの部署に配置している施設はありませんが、併設(または同一建物内)で訪問看護ステーションを運営している施設も増えています。また、医療機関との連携の程度によっても、受けられる医療行為に差があります。

そのため、人員配置や医療機関との連携の有無は必ず確認しましょう。以降では施設の人員配置や勤務時間ごとに、具体的に受けられる医療行為を紹介します。

1.看護師が24時間常駐している場合の医療行為

看護師が24時間常駐している場合は、日中だけでなく夜間も看護師が対応できます(主に訪問看護ステーションを併設している施設)。

夜間も看護師ができる医療行為を受けられるため、さまざまな病気や状態でも入居できる可能性があります。

例えばがんで積極的な治療を望まない方でも、看護師がいれば可能な限り体調の変化に対応できます。往診と併用すれば医師との連携をとりながら、可能な医療行為が受けられるでしょう。また、人工呼吸器や在宅酸素を使用している場合も、看護師がいなければ対応できないため、24時間常駐しているかどうかは重要なポイントです。

ただし、看護師が配置されていても、施設によって受け入れ可能な病気や状態は異なりますので、しっかり確認しておきましょう。

2.日中のみ看護師がいる場合の医療行為

夜間に医療行為が必要な場合、看護師が日中のみ勤務する住宅型有料老人ホームでは、対応が困難です。

ただし、実施施設として登録している場合、研修を受けた介護スタッフによる喀痰吸引や経管栄養は可能です。

そのほかの医療行為が必要な場合は、夜間の対応が難しく介護スタッフのみの対応では困難です。訪問看護を利用すれば、夜間に必要な医療行為への対応が可能な場合もあるため検討してみましょう。

3.介護スタッフのみがいる場合の医療行為

介護スタッフは日常生活上で必要な医療的ケアの対応のみ可能なため、そのほかの医療行為が必要な場合は対応が困難と考えた方がよいでしょう。

また、日常生活上で必要な医療的ケアでも施設によって対応できる範囲が異なるため、具体的にどのような医療的ケアに対応してもらえるか確認するようにしましょう。

4.医療や介護スタッフがいない場合の医療行為

明確な人員基準が定められていない住宅型有料老人ホームには、医師や看護師などの医療スタッフ、介護スタッフがいない場合もあります。

その場合、医療行為が必要であれば、外部のサービスを受けるのが必須です。

施設の入居条件として、自立している方や医療や介護の必要性が少ない方としている施設もあるため、事前に確認するようにしましょう。

5.医療機関と連携している場合の医療行為

医療機関と連携している場合は、連携先の医療機関による往診や訪問診療、外来や入院などで医師による医療行為が受けられる場合があります。

例えば、点滴や処置、薬の処方など医師にしかできない対応が可能です。

また、緊急時に連携している医療機関で入院ができたり、往診による対応が可能だったりすれば安心感があるでしょう。

連携している診療科はさまざまですので、どのような対応が可能か事前に確認しておきましょう。

医療行為が必要な場合に住宅型有料老人ホームを選ぶチェックポイント5つ

医療行為が必要な方が住宅型有料老人ホームを選ぶ場合は、次のポイントをチェックしましょう。

- スタッフの人員配置

- 医療機関との連携の有無

- 利用できる介護サービスの内容

- 医療機関への送迎の有無

- 看取りまでしてもらえるか確認

具体的な内容を解説しますので、施設を選ぶ場合に確認しましょう。

1.スタッフの人員配置

住宅型有料老人ホームでは、医師、看護師、介護スタッフの配置が義務付けられていません。配置しても介護保険の適用とならないため、実際には、訪問介護ステーション、訪問看護ステーションを併設(または同一建物内)で運営し、そこにスタッフを配置しているケースがほとんどです。

医師(提携医)や看護職、介護スタッフがどのくらい配置されているかで、受けられる医療行為が大きく異なるため、必ず確認するようにしましょう。

各スタッフの配置されている時間帯で日中や夜間で対応できる内容が違うため、合わせて確認するのが大切です。

医師がいる場合は医療行為ができますが、医療機関ではないため病院のような対応は難しい点は理解しましょう。

また、住宅型有料老人ホームは人員配置の基準が明確ではないため、スタッフの配置人数も施設によりさまざまです。

実際に施設を見学して、入居者に対してスタッフがどのくらいいるのかを確認するのもよいでしょう。

看護師や介護スタッフが配置されていても、どの施設でもすべての医療行為や医療的ケアが受けられるわけではありません。具体的にどのようなサービスが受けられるのか確認が必要です。

2.医療機関との連携の有無

医療機関との連携体制によって、医療の受けやすさや入居できる病気や状態は大きく変わってくるでしょう。

外部の医療機関と連携して往診や訪問診療を受けたり、緊急時には優先的に入院対応してもらえたりして、医師による十分な医療行為が受けられる施設もあります。

また医療機関が隣接されており、送迎つきで外来での医療行為が受けられる場合もあります。

一方で医療機関と連携がない場合は医師による治療が必要な場合は、入居者が自分で病院受診したり、家族の協力が必要になったりします。そのため、医療機関と連携が十分にあるかどうかの確認は大切です。

3.利用できる外部の介護サービスの内容

住宅型有料老人ホームの施設内でできる医療行為が限られていても、外部の介護サービスが充実していれば、必要な医療行為を受けられます。

とりわけ訪問看護では看護師による医療行為ができるため、外部サービスで利用できるか確認が大切です。訪問看護でも事業所により対応時間が異なるため確認しておきましょう。

外部の介護スタッフによる医療的ケアは訪問介護での対応が必要になります。訪問看護と同様に、施設の周辺で受けられる訪問介護事業をチェックしましょう。

4.医療機関への送迎の有無

人工透析のようなホームで対応できないような医療行為が定期的に必要な場合は、施設での送迎が可能かどうか確認が必要です。人工透析の場合は週に複数回、透析が可能な医療機関へ通院が必要なため送迎があると便利です。

ほかにも特別な治療で特定の医療機関に通院する必要がある場合に送迎をしてもらえるかで、入居者や家族の負担が異なります。(送迎を家族に依頼するケースも多くあります)送迎ができる場合は、料金がいくらかかるかも合わせて確認しておきましょう。

5.看取りまでしてもらえるか確認

看取りが必要になった場合、終の住処として医療機関ではなく住み慣れた施設を希望する方もいます。

その場合、住宅型有料老人ホームに併設する事業所で、医師や看護師などが配置されていても、看取りが可能かどうか確認する必要があります。対応ができずに入院する必要があると入居者の希望にそえません。

住宅型有料老人ホームの看取りには次のような人員配置や対応が必要です。

- 併設事業所で、夜間の急変時に対応するため24時間看護師が常駐している(または提携する訪問看護ステーションから24時間医療的ケアが受けられる)

- 死亡の確認ができる医師(提携医)がいる

- 施設が看取りが可能としている

入居者が元気なうちは看取りについて考える機会は少ないかもしれませんが、施設のスタッフや入居者、家族と「終の住処はどこを希望するか」、「延命治療の希望」、「急変時に病院へ搬送するか」などを話し合っておいた方がよいでしょう。

住宅型有料老人ホームで医療行為が受けられない場合の対策

医療行為が必要だと思っても、希望の立地に条件に当てはまる住宅型有料老人ホームがない場合もあるでしょう。その場合は、次のような施設を利用して対策しましょう。

- 介護付き有料老人ホームの利用

- 特別養護老人ホームの利用

- 看護小規模多機能型居宅介護と連携した施設の利用

- 系列施設が充実した法人の利用

どのような医療行為が受けられるか詳しく解説します。

1.介護付き有料老人ホームの利用

介護付き有料老人ホームは、介護スタッフが常駐しているため、施設内である程度までの医療的ケアが24時間受けられるのが特徴です。また、看護師の配置に人員基準があるため、配置時間で看護師の医療行為を受けられます。

さらに、夜間体制看護加算を算定している介護付き有料老人ホームでは、夜間に看護師を配置しています。そのため、夜間でも看護師の医療行為が可能です。介護付き有料老人ホームを検討する場合は、看護師がどの時間配置されているのかを確認しましょう。

また、介護付き有料老人ホームでは協力医療機関を定める点が義務付けられています。どのような医療機関と協力しているか、どのような対応をしてもらえるのか確認が大切です。

2.特養(特別養護老人ホーム)の利用

特養は要介護度が3以上の方が入居できる施設です。そのため、看護師または介護スタッフを入居者3人に1人の配置が義務付けられており、手厚いケアを受けられます。老健や医療介護院ほどではありませんが、ある程度までは医療的ケアも受けられるでしょう。

また、ほかの老人ホームとは異なり医師の配置が必要です。常勤・非常勤の定めはないため、医師がどのように関わるかは施設によります。

しかし、医師や看護師のスタッフが配置されているため、看取りまで可能な施設もあります。夜間の人員配置は必須ではないため、夜間にどのような対応が可能か確認が必要です。

介護スタッフは24時間体制のため、常に医療的ケアを受けられます。介護度が重度でも十分対応できる施設ですが、医療体制は施設によって差があるため、しっかり確認するようにしましょう。

施設への入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

3.看護小規模多機能型居宅介護と連携した施設の利用

看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)は訪問看護・訪問介護・デイサービス・ショートステイが1つの事業所で受けられるサービスです。

看護師や介護スタッフのほかに、それぞれのサービスを調整するケアマネジャーの人員が配置されています。看多機に登録すれば、定員の範囲内であれば、月々定額でサービスを利用できます。

入居施設と看多機が併設されている場合は、入居しながら訪問看護や訪問介護のサービスを必要に応じて受けられます。そのため、夜間の対応が必要な場合も、十分対応できるようになります。

ただし、各サービスとも定員以上はサービスを利用できないので、連携した事業所で必要なサービスの受け入れが可能であるか確認が必要です。

4.系列施設が充実した法人の利用

系列施設に医療・介護のサービスが充実している場合は、施設内で医療行為が受けられなくても、法人内の事業所間で連携が図れるため、必要に応じた医療行為が可能です。

例えば、医療法人が運営する住宅型有料老人ホームでは、法人の医療機関での医療サービスが優先的に受けられる場合があります。

介護サービスでも、前述の看多機や訪問看護、24時間対応の訪問介護などを提供している法人の施設では、充実した医療行為・医療的ケアが24時間受けられる場合もあります。

住宅型有料老人ホームで医療行為を受けるには人員や外部サービスを確認

住宅型有料老人ホームは施設によって受けられる医療行為に差があります。人員配置や利用できる外部サービスによって異なるので、しっかり確認しましょう。

また、医療行為が受けられない場合でも対策はあります。家族が安心した生活を送れるよう、本記事を参考にしましょう。

住宅型有料老人ホームの医療行為に関するよくある質問

Q1.住宅型有料老人ホームの医療行為は必ず外部のサービスを使うの?

A1.住宅型有料老人ホームでは施設内に介護や看護のスタッフがいる場合もあります。その場合は施設内で医療行為が可能です。施設によって人員配置や受けられるサービスが異なるので、施設のスタッフに相談しましょう。

Q2.住宅型有料老人ホームで医療行為が必要になると退去させられるの?

A2.たとえ医療行為が可能な施設でも、医療の必要性に応じて、入院や別の施設の対応が必要になる場合もあります。その場合は、退去の可能性もあるでしょう。施設によって対応方法はさまざまですので、退去する場合について必ず確認するようにしましょう。

住宅型有料老人ホームは、職員の配置基準に明確な規定がないため、医療行為の有無は施設により異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

「職員の配置」「医療機関との提携の有無」「医療機関への送迎の有無」等のポイントに注目して施設を選びましょう。詳しくはこちらをご覧ください。