介護保険サービスを利用している人の中でも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設を利用している方にとってぜひ利用したい制度に負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)があります。

所得や預貯金額によって段階が分かれており、段階別で施設に入所した際の食費・居住費が変わる制度ですが、実は令和2年の8月から預貯金額の要件が変わっています。

そこで本記事では、預貯金額が500万円の方に焦点をあてて預貯金額別の段階について、また預貯金の調査方法などについて解説していきます。

介護保険の負担限度額認定の預貯金が500万円の場合

まず初めに、介護保険の負担限度額認定の預貯金額が500万円の場合第3(2)段階又は第4段階となります。段階ごとの所得および預貯金の要件について確認していきましょう。

負担限度額認定の適用条件

まず負担限度額認定を適用するには所得の要件と預貯金の要件をどちらも満たす必要があります。

所得の要件は、本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であることです。市町村民税が課税される世帯は特定入所者介護サービス費支給の対象となりません。さらに、サービスを受ける本人の公的年金収入額とその他の合計所得金額が、80万円以下、80万円超~120万円以下、120万円越の3つの段階に分かれます。

預貯金等の要件は、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下、単身の場合は1,000万円以下の方が対象となります。段階によって金額が異なることに注意しましょう。

所得および預貯金等の要件ごとの段階は以下のとおりです。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金等の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 公的年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護受給者 | – | – | – |

| 世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金を受給している | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 | |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

| 第4段階 | ・世帯に市区町村民税課税者がいる世帯

・別世帯の配偶者が市区町村民税課税者 ・第1~3(2)の判断基準額を超えている |

– |

||

単身で預貯金が500万円の方は第3(2)段階又は第4段階

上記の表のとおり、介護保険の負担限度額認定の預貯金額が500万円の方は単身者の場合第3(2)段階又は第4段階に位置することがわかります。また、夫婦の預貯金額が500万円の場合は公的年金収入とその他の合計所得金額によって段階は異なります。

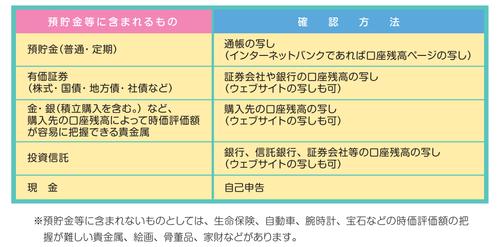

また、ここで言う「預貯金等」に含まれる資産は、預貯金、有価証券(株式、債券等)、金銀、投資信託、タンス預金(現金)の合計金額となります。また、ローンなどの負債がある場合はそれらを差し引きます。

預貯金の調査方法

介護保険の負担限度額認定の預貯金額によって負担の軽減額は異なりますが、ここで申請の際に預貯金額はどのようにして確認されるのかについて紹介していきましょう。

預貯金等の確認方法は自治体によっても異なりますが、厚生労働省によると以下のような確認方法で預貯金を確かめることとされています。

出典:厚生労働省「介護保険施設における負担限度額が変わります」

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険の負担限度額認定の預貯金は隠すとばれる?

第一章では介護保険の負担限度額認定の段階について解説してきましたが、負担限度額認定をしてもらう際の預貯金は隠すとばれるのでしょうか。ここでは調査方法について踏み込んで解説していきます。

市区町村には残高照会をする権限があるためばれることがある

介護保険の負担限度額認定の預貯金を隠そうと考えている人の中には、通帳のコピーなどでも預貯金が少ない段階のものをコピーして提出しようと考える方もいらっしゃいますが、市区町村は各金融機関に対して残高照会をする権限があるので口座の金額はばれる可能性があります。

預貯金を隠して申告した場合にばれた場合は以下のような加算金がかかることがあるので注意が必要です。

預貯金を隠したのがばれたらどうなる?

介護保険の負担限度額認定の預貯金を隠したのが後からばれた場合は、それまでに受けた給付額に加えて最大2倍の加算金(給付額と合わせると3倍の額)を納付しなくてはならない場合があります。(出典:厚生労働省「介護保険施設における負担限度額が変わります」)

以上のような加算金がかかる可能性に加えて、虚偽の報告を自治体に申告した場合はほかにも何らかの法に抵触する恐れもあるので申告する際はうその無いようにしましょう。

介護保険の負担限度額認定の申請方法は?

負担限度額認定を利用するには所定の書類を用意してお住いの各自治体の介護担当窓口に提出する必要があります。

必要な書類は以下の通りです。

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちの全てのもの)

- 証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し(投資信託・有価証券等がある場合のみ)

- 借用証明書の写し(負債がある場合のみ)

- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

- 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)

以上の書類を担当課に提出し、認定された場合は認定証が交付されます。交付された認定証を特別養護老人ホームに提示することによって費用が減額されるので、認定された場合は忘れずに提示するようにしましょう。

また、認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。最初に認定を受けると、更新月近くに書類が送付されるため、これを使って更新の手続きをしておく必要があります。

介護保険の負担限度額認定の預貯金についてのまとめ

ここまで介護保険の負担限度額認定の預貯金額について主に解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

預貯金額が500万円の方は単身者の場合第3(2)段階又は第4段階に位置するほか、預貯金額の調査方法などについても解説してきました。

負担限度額認定は特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの利用料金を安くすることが出来る制度ですが、虚偽の申告をした場合は加算金が課されるなどのペナルティが発生するため申告の際は間違いの内容に申告しましょう。

介護保険の負担限度額認定の預貯金額が500万円の場合第3(2)段階又は第4段階となります。段階ごとの所得および預貯金の要件について確認していきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険の負担限度額認定の預貯金を隠そうと考えている人の中には、通帳のコピーなどでも預貯金が少ない段階のものをコピーして提出しようと考える方もいらっしゃいますが、市区町村は各金融機関に対して残高照会をする権限があるので口座の金額はばれる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。