「年金で入れるケアハウスはあるの?」とお悩みではありませんか?ここでは年金で入れるケアハウスの特徴やケアハウスが安い理由などについて詳しくご紹介していきます。

この記事を最後まで読み終えていただければ、ケアハウスが予算に合った老人ホームであるか分かり、安心して入居の検討ができるでしょう。

年金で入れる老人ホームをお探しの方は、ぜひ参考にしてください。

年金の平均支給額

「定年退職後に受給できる年金額が分からない」と気になっている方は多いのではないでしょうか。

老人ホームへの加入を検討する前に、まずは受給できる年金額を把握することが大切です。「日本年金機構」によると、令和3年度・令和4年度の年金受給額は以下の通りです。

| 令和4年度(月額) | 令和3年度(月額) | |

|---|---|---|

| 国民年金(老齢基礎年金) ※満額の場合 |

64,816円 | 65,075円 |

| 厚生年金 ※夫婦2人分で老齢基礎年金を含む標準的な場合 |

219,593円 | 220,496円 |

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

引用:『令和4年4月分からの年金額等について』

令和4年度の年金受給額は、令和3年度よりも原則0.4%引き下げられました。

また、国民年金のみの場合と、厚生年金の場合では、受給できる年金額に大きな開きがあることが分かります。

次に、厚生労働省の「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で、平均年金月額を確認してみましょう。

| 国民年金の平均受給額 | 56,000円 |

|---|---|

| 厚生年金の平均受給額 ※基礎年金月額を含む |

144,000円 |

引用:『令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』

平均年金月額は、満額よりも少ないことが分かります。

現在30~40代の方が将来的に受給できる年金額は、出生者数や死亡者数の状況によっては、3割ほど減額になるとの予想もあります。(出典:厚生労働省「給付水準の将来見通し(平成26年財政検証)」)

老後の生活を年金のみで賄うのは簡単ではありません。年金の加入期間が短い方や、国民年金しか受給できない方は、老後の生活に影響を及ぼす可能性があるため、できるだけ早いうちから対策が必要です。

「具体的な年金受給額を知りたい」方は、日本年金機構の「ねんきんネット」で年金見込み額を確認できるので参考にしてください。

年金で入れるケアハウスの特徴

ケアハウスは、低額な料金で入れる老人ホームです。食事や身体介護、日常生活支援、レクリエーション、緊急時対応といったサービスを提供しています。

そこで、ケアハウスの種類とそれぞれの特徴について詳しくご紹介していきますので、チェックしてみましょう。

①一般型のケアハウス

一般型のケアハウスは、「自立型ケアハウス」とも呼ばれます。

入居条件は以下の通りです。

- 60歳以上

- 家族による援助を受けるのが難しい

- 日常生活は自立できているが不安を抱えている

夫婦で入居を希望する場合、どちらかが60歳以上であれば2人一緒に入居できます。

要介護認定を受けていなくても入居できるうえ、費用が比較的安い点が魅力的です。今後の生活への不安を感じている方が、気軽に入居しやすい施設であるといえます。

一方、介護を必要としている方向けに「介護型ケアハウス」があります。介護型ケアハウスは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている老人ホームです。

入居条件を確認してみましょう。

- 65歳以上

- 要介護1以上

- 家族による支援を受けるのが難しい

自立型・介護型共に、月額料金は9~15万円程度で、入居時の初期費用として40万円前後かかります。年金でも入れる老人ホームをお探しの方にとって、ケアハウスは入居候補として検討したい施設の一つです。

②都市型ケアハウス

最近では、都市部でも高齢化が進んでいるため、安価に利用できる「都市型軽費老人ホーム」の整備が進んでいます。

都市型の軽費老人ホームでは、地価が高い都市部でも運営できるように、居住面積や職員配置などの基準が緩和されており、首都圏を中心に身寄りのない低所得な高齢者の受け皿となっています。

入居時の初期費用はかかりませんが、月額料金として10~12万円程度必要です。

ただし、都市型のケアハウスは、必ずしもお住まいの地域にあるとは限りません。利便性の高い地域のケアハウスは、居住費も高い傾向にあります。都市型のケアハウスではない場合、月額の費用が高くなる可能性があるため、注意しましょう。

③地方に位置しているケアハウス

介護保険サービスの自己負担額や食費といった自己負担額は、地域によって大きな差はありません。しかし、家賃にあたる居住費は、地域や立地によって異なります。

一般的に都市部での居住費は高く、反対に地方や郊外では安いです。

特に、駅から遠く、築年数の古いケアハウスは、費用を抑えることができます。

「できるだけ安価なケアハウスを探したい」方は、利便性の高い都市部ではなく、地方のケアハウスへの入居を検討してみましょう。

ただ施設を探し始めたばかりで、条件に合った施設が見つからないという人も少なくないと思います。そこで、ケアスル 介護なら入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めてでもスムーズに施設を探すことが出来ます。

初めての施設探しで何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

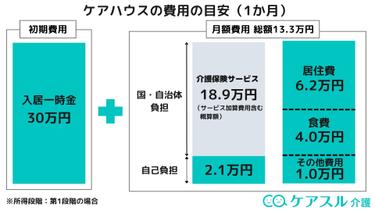

ケアハウスの費用が安い理由

ケアハウスは、要介護認定を受けていない方でも受け入れているので、入居へのハードルがやや低い施設です。

「どうしてケアハウスは安いの?」「費用が安い施設に入居しても問題はないの?」と不安に感じる方は少なくありません。そこで、ケアハウスの費用が安い理由を詳しく解説していきます。

①自治体の助成を受けて運営している

ケアハウスを運営しているのは、地方自治体や社会福祉法人のような公的組織などです。

運営にあたって国や県、市町村から補助金が期待できるので、入居者の負担を減らすことができます。

②低所得世帯は費用・料金の減額の対象になる

低所得者がケアハウスに入居した場合、減免制度の利用により、自己負担額を減らすことができます。減免制度を利用する場合、本人もしくは扶養義務のある家族の世帯年収によって、自己負担額は異なります。

例えば東京都では、軽費老人ホームA型(食事提供なしの施設)であれば、対象収入が年間150万円以下の場合、ケアハウスの入居にかかるのは毎月およそ7万円です。ただし、入居者が年収310万円を超える場合、費用・料金は毎月15万円を超えます。

減免制度について詳しく知りたい方は、お住いの自治体に問い合わせて確認するのがおすすめです。

③都市型軽費老人ホームがある

全国の都市部では、地域限定で安価に利用できる「都市型軽費老人ホーム」の整備が進んでいます。

20人以下の小規模な建物で、居室の面積や職員配置の基準が緩和されているのが大きな特徴です。一般的なケアハウスよりも居室面積が狭く、共用の洗面所やトイレ、食堂、浴室が多くなります。入居一時金が不要で、減免後の自己負担額は10~12万円程度です。

初期費用がかからず、毎月の負担も少なく済むので、ぜひ入居を検討したい施設の一つであるといえます。経済的に逼迫した方が優先的に入居できるのも魅力的です。

お住まいの地域で都市型軽費老人ホームが整備されているか知りたい方は、自治体に確認してみましょう。

ケアハウスに年金だけで入居できない場合の対処法

一般的にケアハウスでは、毎月7万円以上の月額費用がかかります。

そのため、国民年金しか受給できない方の場合、年金のみで入居費用をまかなうのは難しいです。

そこで、ケアハウスに年金だけで入居できない場合の対処法について、詳しくご紹介していきます。

①生活保護の受給を検討する

貯蓄と年金の支給額で老人ホームの費用を賄うのが難しい場合、生活保護の受給を視野に入れましょう。

生活保護は、生活に困窮している国民に必要な保護を行い、憲法によって「文化的な最低限の暮らし」を保証する制度です。

保護の内容は主に以下の8種類で構成されています。

| 扶助の内容 | 支給されるもの |

|---|---|

| ①生活扶助 | 食費、被服費、光熱費など |

| ②住宅扶助 | 家賃、居住費、地代、住宅維持費、更新費用、引っ越し費用 |

| ③教育扶助 | 子どもの教育にかかる費用(学級費、教材費、給食費、通学費) |

| ④医療扶助 | 治療・手術・薬など現物支給される |

| ⑤介護扶助 | 介護サービスが現物支給される |

| ⑥出産扶助 | 病院や助産施設で出産する際の費用 |

| ⑦生業扶助 | 就職するための技能を習得する費用、就職支度費用、高校の授業料 |

| ⑧葬祭扶助 | 葬式・火葬・埋葬などの費用 |

介護サービス費や食費、居住費といった費用が無料になります。ケアハウスは、生活保護を受給していても入居できる数少ない介護施設です。

ただし、施設によっては生活保護受給者の受け入れ数が決まっているので、入居を断られてしまう可能性があります。また、生活保護を受給したからといって、優先的にケアハウスに入居できるわけではありません。

ケアハウスへの入居は介護度の高さといった理由から、緊急度の高い方が優先されます。生活保護の受給を希望する場合、自治体の福祉課やケアスル 介護で相談するのがおすすめです。

ケアスル 介護では、全国で約5万件以上の施設情報を掲載しているので生活保護の方でも入れる施設情報が豊富に掲載されています。その場で入れる施設を提案してもらえるので、生活保護の方でも入れる施設を探しているならぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

②介護保険制度や助成制度を利用する

生活保護の対象とならない世帯は、自己負担額を軽減できる制度の利用がおすすめです。自己負担額の軽減に役立つおすすめの制度をチェックしてみましょう。

| 制度名 | 詳細 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 高額介護サービス費 | 介護にかかる支払いが所得に応じ区分された上限額を超えた場合、その分が介護保険から支給される |

|

| 特定入所者介護サービス費 |

所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される |

|

| 高額介護合算療養費 | 一世帯が年間に支払う介護費と医療費の合算した負担額が限度額を超える場合、差額分が払い戻される |

|

減免制度を利用すると、収入に応じて、介護サービス費や医療費、食費・居住費といった自己負担額を抑えることができます。

ただし、現役並みに所得のある方の場合、減免制度を利用できない可能性があるので注意しましょう。

③ほかの老人ホームへの入居を検討する

「ケアハウスへの入居が難しい」と感じた方は、ほかの老人ホームへの入居を検討してみましょう。年金収入で入れる老人ホームとその特徴を表にまとめたので、参考にしてください。

<特養(特別養護老人ホーム)>

| 入居対象者 |

|

|---|---|

| 入居費用 | 不要 |

| 月額費用 | 5~20万円 |

| 入居期間 |

|

<老健(介護老人保健施設)>

| 入居対象者 |

|

|---|---|

| 入居費用 | 不要 |

| 月額費用 | 8~20万円 |

| 入居期間 |

|

<介護医療院>

| 入居対象者 |

|

|---|---|

| 入居費用 | 不要 |

| 月額費用 | 8~20万円 |

| 入居期間 |

|

国民年金のみで入居できる老人ホームを探す場合、特別養護老人ホームが向いています。

看取りやターミナルにも対応しているので、認知症の症状悪化によって退去を迫られる心配はいりません。

ただし、要介護3以上の認定を受けなければならず、自立した生活の方が入居するのは難しいです。

また、介護医療院では、医療ケアを必要としている方が対象です。ケアハウスへの入居を検討している方の希望する条件とは、マッチしない可能性のある老人ホームであるといえます。

④在宅介護に切り替える

さまざまな介護サービスを導入しながら、在宅での生活もおすすめです。

要介護度に応じた自己負担限度額の範囲内で介護サービスを受ければ、経済的負担が少なく済みます。

医療ケアが必要でない場合、老人ホームへの入居よりも、在宅介護の方が経済的な負担が少なくなる場合があります。デイサービスや訪問介護といった、さまざまな介護サービスをフル活用すれば、住み慣れた自宅での生活を続けることが可能です。

予算や希望に合うケアハウスに入居しよう

ケアハウスは月額費用が9〜15万円ほどしかかからず、年金収入のみで入れる介護施設です。地方自治体や社会福祉法人などの助成を受けて運営しているため、入居者の自己負担を抑えることができます。

特に地価が高い都市部に住んでいる方は、都市型の軽費老人ホームへの入居もおすすめです。ただし、国民年金しか受給できない方の場合、月額費用を賄うのが難しい可能性があります。

自分が受け取れる年金の額を把握しておき、予算や希望に合うケアハウスに入居することが大切です。必要に応じて、生活保護の受給や介護保険制度・助成制度の利用を検討してみましょう。

年金で入れるケアハウスにまつわるよくある質問

Q.ケアハウスの入居待ちの年数はどのくらいですか?

A.半年以内に入居ができるケースがほとんどです。

数年間入居できないのは稀であるといえます。

ただし、費用の安さからケアハウスは人気が高く、評判の良いケアハウスの場合、入居までの待ち時間が長い可能性はあります。

Q.ケアハウスで退去を求められる場合はありますか?

A.ケアハウスで退去を求められるのは、費用の未払いや迷惑行為などです。

一般型の場合、重度の認知症や要介護3以上の認定で、退去を求められる可能性があります。認知症状の進行など健康面で不安がある方は、介護型に移れるケアハウスや、認知症の入居者に対応しているケアハウスを選べば安心です。