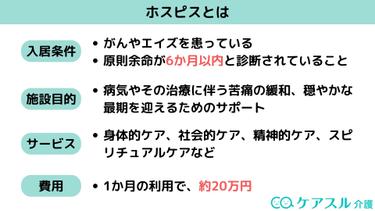

がんやエイズなどの根治が難しい病気の終末期などを穏やかに過ごしたい方が対象となるのがホスピスですが、費用がいくらくらいかかるのかわからないという方も少なくないと思います。

現在ホスピスには緩和ケア病棟におけるホスピスケア、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅におけるホスピスケア、最後に在宅ホスピスケアの3種類が存在していますがそれぞれ料金体系が異なっています。

本記事では、それぞれのホスピスケアの費用で医療保険が適用されるのかどうかや、民間のがん保険が適用されるのかどうか、費用の軽減制度について説明していきます。

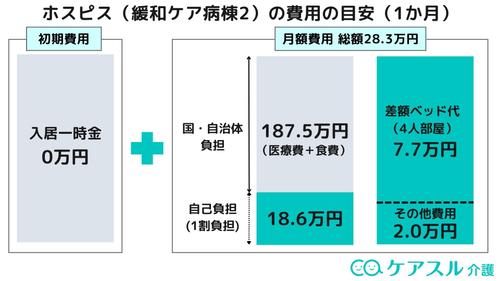

ホスピス緩和ケア病棟の費用

ホスピス・緩和ケア病棟の費用は、医療保険の自己負担割合が1割の場合基本利用料は5107円(1日)、食費は1,380円(1日)となります。(※1緩和ケア病棟1の場合は30日間居住 ※21単位10円の場合)

従って、1割負担の場合30日間入院すると153,210円(医療費のみ)かかりますが、後述するように高額医療・高額介護合算療養費制度を用いて軽減することが出来ます。

なお、ホスピス・緩和ケア病棟の費用は公的医療保険の対象となっており、医療費・食費は厚生労働省によって全国一律で定められています。

1日あたりの基本入院料

緩和ケア病棟におけるホスピスの費用のうち、医療費・食費は基本利用料として厚生労働省によって一律に定められた費用となっています。医療保険が適用されるので、医療保険の負担割合によって費用が変わります。

| 緩和ケア病棟1 | 1割負担 | 3割負担 | 食費(1日あたり) |

|---|---|---|---|

| 1~30日 | ¥ 5,107 | ¥ 15,321 | 1,380円 |

| 31日~60日 | ¥ 4,554 | ¥ 13,662 | 1,380円 |

| 61日以上 | ¥ 3,350 | ¥ 10,050 | 1,380円 |

| 緩和ケア病棟2 | 1割負担 | 3割負担 | 食費(1日あたり) |

|---|---|---|---|

| 1~30日 | ¥ 4,870 | ¥ 14,610 | 1380円 |

| 31日~60日 | ¥ 4,401 | ¥ 13,203 | 1380円 |

| 61日以上 | ¥ 3,298 | ¥ 9,894 | 1380円 |

出典:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定項目の概要」

※緩和ケア病棟1・2は非常に細かい違いがあるのでどちらに該当するかは入院先に確認してみてください。

食費に関しては一食460円×3食となっていますが、世帯の所得額によっては費用の軽減制度を利用することが出来ることもあります。

平均在所日数から考える合計費用

中央社会保険医療協議会の調査によると、緩和ケア病棟における平均在所日数としては緩和ケア病棟1の場合は29.1日、緩和ケア病棟2の場合は33.1日となっており平均して30日程度であることがわかります。

以上より、平均在所日数が30日であると仮定した場合の緩和ケア病棟1、2それぞれの入居期間中の合計表は以下の通りです。

| 1割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|

| 緩和ケア病棟1 | ¥194,610 | ¥501,030 |

| 緩和ケア病棟2 | ¥187,500 | ¥479,700 |

ホスピス緩和ケア病棟でかかる追加費用

緩和ケア病棟におけるホスピスの費用として基本入院料・食費に加えて、追加でかかる費用としては以下の項目があります。

- 差額ベッド代

- オムツ代や病衣など

それぞれの費用項目について解説していきます。

差額ベッド代

緩和ケア病棟における差額ベッド代とは、希望して個室などに入居した場合にかかる利用料のことで、正式には「特別療養環境室料」と呼ばれる費用です。差額ベッド代は豪華な個室に入居した時にのみかかる費用、と想定しがちですが実は4人部屋に入居してもかかることがあります。

全額が自己負担となる費用になっていますが終末期、個室で過ごしたい場合に利用されることが多く、調査※によると全体の約68%が差額ベッド代を負担しても「個室や少人数部屋」を希望していることがわかっています。

※参考:エフピー教育出版 平成30年「サラリーマン世帯生活意識調査」

差額ベッド代は全額自己負担の費用となるので病棟によって費用は異なり、厚生労働省のデータによると居室によって平均して以下の差額ベッド代がかかることがわかっています。

1日あたりの居室タイプ別平均差額ベッド代※令和元年7月1日現在

| 1人部屋 | 8,018円 |

|---|---|

| 2人部屋 | 3,044円 |

| 3人部屋 | 2,812円 |

| 4人部屋 | 2,562円 |

(出典:厚生労働省 令和元年9月「第422回中央社会保険医療協議会・主な選定療養に係る報告状況」)

オムツ代や病衣など

緩和ケア病棟におけるオムツ代や病衣は病院によっても費用が異なりますが、おむつの場合は通常1枚当たり100円~300円程度、病衣の場合は一日あたり100円以下かかるのが一般的です。

入院先によって費用は異なりますので、費用がいくらになるのか確認しておきましょう。

自分に合った介護施設・老人ホームを探している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、約5万を超える施設の中から、入居相談員に条件に合った施設を教えてもらうことができます。

介護施設選びで失敗したくない方は、ぜひケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

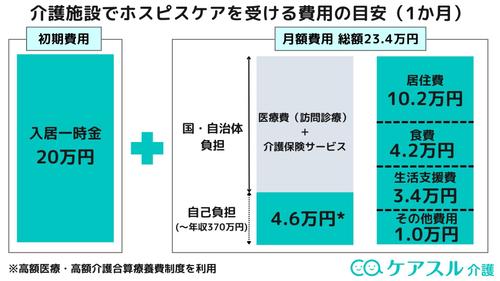

介護施設でホスピスケアを受ける時の費用

介護施設におけるホスピスケア費用は居住費・管理費、食費などに加えて介護保険サービスの自己負担額が費用として掛かってきます。施設にもよりますが、自費負担分は15~30万円、介護・医療費は15~30万円となります。

介護施設におけるホスピスの費用は以下の通りです。なお、以下の費用はホスピスケアに対応している施設以外でもかかる費用となっており、ホスピス対応の施設は後述の「介護保険・医療保険サービスの自己負担額」がその分高くなるようなイメージです。

入居一時金

介護施設におけるホスピスの費用として入居時にかかるのが入居一時金です。一般的には、入居一時金は家賃の前払いとされており、想定入居期間内の家賃に充てられれう費用となりますが、介護施設によっては敷金を「入居一時金」と表記していることもあります。

敷金とは、退去時のクリーニング費用などを事前に預かっている費用なので退去時に余った分は返還される費用です。

また、入居時にかかる費用としてはケアプランの作成費用として徴収されることも少なくなく、介護施設タイプのホスピスのブランドである「ファミリーホスピス」では「ファミリー・ホスピスらいふプラン作成費」として入居時に22万円支払うこととなっています。

居住費(家賃)・管理費

介護施設におけるホスピスの費用として先ず掛かるのが居住費(家賃)・管理費です。

介護施設でかかる居住費はもちろん全額自己負担となっており、立地や居室タイプによっても異なります。施設によっては生活保護の方を対象にしたプランも用意されており、費用が安くなっていることも少なくありません。

また、管理費は設備の維持・メンテナンスにかかる費用となっています。水道光熱費は別途かかる場合もありますので入居前に確認しておきましょう。

また、介護施設におけるホスピスの費用は民間施設の場合施設によって大きく異なりますが、居住費だけでおおよそ月10万円~20万円程度が相場と言えるでしょう。

食費

介護施設でかかる食費としては、1日3食分の費用がまとめて請求される場合、1食あたりで請求される場合の2通りあります。

一般的にはすべて自己負担でかかりますが、胃ろうや経管栄養を通じて栄養摂取をする場合は医療保険の対象となります。

生活支援費

介護施設におけるホスピス費用の場合は、「生活支援費」や「生活相談サービス」という形で介護保険サービスの自己負担額とは別に費用が掛かることが一般的です。

というのも、例えばサービス付き高齢者向け住宅の場合は生活相談サービス・安否確認サービスの提供が義務付けられており、日常生活における相談(電球の交換や買い物代行サービスの依頼など)や定期的な安否確認として費用が掛かるのです。

相場としては、3万円から4万円となっており毎月かかる費用であることに注意しましょう。

介護保険・医療保険サービスの自己負担額

最後にかかるのが介護保険や医療保険サービスを利用した場合の自己負担額です。要介護認定を受けている場合は要介護度によって異なる他、薬代金などが別途でかかることに注意しましょう。

参考程度に介護保険サービスの要介護度・自己負担額ごとの一覧表は以下の通りです。

| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合1割の場合(円) |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5032 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 10531 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 16765 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 19705 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 27048 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

| 要介護4 | 30938 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |

| 要介護5 | 36217 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

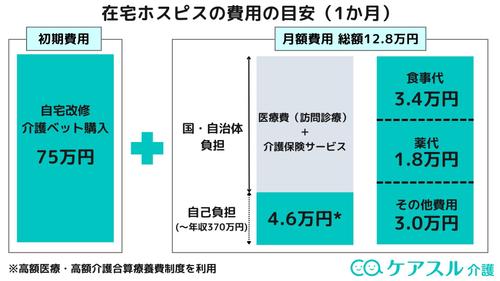

在宅ホスピスの費用

在宅ホスピスにかかる費用としては医療保険が適用される医師の訪問診察代や薬代、医療保険又は介護保険が適用される看護師の訪問看護にかかる費用、その他在宅介護でかかる費用などが挙げられます。

医師の訪問診察代

在宅ホスピスでは、自宅に居ながら緩和ケアを受けることが出来るので定期的な意思の訪問診察費用が掛かります。

病状によって診察の頻度は変わるので費用もおのずと変わってきますが、1カ月に2回訪問診療で院外処方箋を交付する場合診療報酬としては70,000点となるので、自己負担額は1割負担で7,000点、3割負担の方で約20,000円の自己負担となります。(参考:日本訪問機構|患者様・ご家族様向け情報)

また、追加で採血検査や心電図検査を実施した場合は実施した分だけ追加加算されることに注意しましょう。

訪問看護の費用

在宅ホスピスで利用する訪問看護の費用としては、自己負担額が1割の場合30分未満で470円、30分以上60分未満で821円、60分以上1時間30分未満で1,125円となっております。(1単位10円として計算)

原則として介護保険と医療保険は併用できないので、要支援・要介護認定を受けていて緩和ケアを受けるという方は介護保険が適用される仕組みとなっています。

薬代

在宅ホスピスの場合は薬を処方してもらう場合、院外処方箋を発行してもらい薬局に薬を取りに行く形となります。

在宅ホスピスで薬を取りに行くのが難しいという場合は薬を届けてくれる場合もあります。

その他在宅介護でかかる費用

在宅ホスピスの場合は在宅介護でかかるようなレンタルベッド代やヘルパーの利用などでかかる介護保険サービス費がかかったり、医師の訪問診察の際の保険適用外の交通費などが追加でかかることに注意しましょう。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」によると、在宅介護で一時的にかかる費用は、自宅で介護をする際の介護ベッドの購入や自宅改修などで平均74万円になります。毎月かかる費用とは、公的介護サービスの利用料などで平均8.3万円です。

ホスピスの費用で使える軽減制度

ここまでホスピスケアにかかる費用について解説してきましたが、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用するほか、様々な費用が掛かるので結局いくらなのか把握するのが難しいという方も少なくないと思います。

そこでホスピスでかかる費用は「高額医療・高額介護合算療養費制度」という制度によって上限が定められています。本章ではホスピスでかかる費用の上限額について解説していきます。

高額医療・高額介護合算療養費制度の概要

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯に対して1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計額が各所得区分ごとの負担限度額を超えた場合は超えた額が支給される制度です。

ホスピスでは医療保険と介護保険の両方の支払いが生じることがほとんどです。毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。

高額医療・高額介護合算療養費制度制度により、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の合計を緩和します。保険の自己負担額が以下で紹介する上限額を上回った分は返還されるのが制度のポイントとなっています。

高額医療・高額介護合算療養費制度の適用条件

高額医療・高額介護合算療養費制度は医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯が対象となっており、70歳未満の人がいる世帯、70歳以上の人がいる世帯でそれぞれ所得区分が定められています。

以下の一覧表はそれぞれの区分の年額の上限額をまとめた一覧表となります。

| 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | ||

|---|---|---|---|---|

| 介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | |||

| 年収約1,160万円 | 212万円 | |||

| 年収約770~約1,160万円 | 141万円 | |||

| 年収約370~約770万円 | 67万円 | |||

| ~年収約370万円 | 56万円 | 60万円 | ||

| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 34万円 | ||

| 市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等 | 本人のみ | 19万円 | ||

| 介護利用者が複数 | 31万円 | |||

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム

高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は上記のとおりです。

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請方法

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、後期高齢者医療制度の場合、基準日(7月31日)の翌年2月、3月ごろに対象となる世帯の世帯主宛てに自治体から「お知らせ」と「支給申請書」が届きます。

ただし計算対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)までに転居やほかの医療保険制度から移った方はお知らせが届かない場合がありますので、自治体窓口に確認しましょう。

申請に必要な書類は以下の通りですが、自治体によって異なります。

- 申請書

- 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの

- 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの

- 医療保険、介護保険の被保険者証

- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの

以上の申請が完了したら申請後3カ月から4カ月後に指定している口座への振り込みが行われます。

自分に合った介護施設・老人ホームを探している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、約5万を超える施設の中から、入居相談員に条件に合った施設を教えてもらうことができます。

介護施設選びで失敗したくない方は、ぜひケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ホスピスの費用は民間がん保険の対象になる?

ホスピスの費用は民間のがん保険でも入院給付金の対象となるのがほとんどです。

ただし、保険会社によっても異なりますが、以下のような条件が定められているのが一般的です。

- ホスピス(主に末期がん患者に対して緩和治療や終末期医療(ターミナルケア)を行う施設)が約款に定める病院または診療に該当する場合

- 治療を目的とした入院である場合

(出典:SOMPOひまわり生命「よくある質問」)

上記のようにホスピスでの緩和ケアを受けている場合でも保険会社が定めている医療施設とみなされていない場合や、医療的ケアを行わない場合には入院とされずに入院給付金の対象とならない場合もあるので注意しましょう。

ホスピスの費用のまとめ

緩和ケアを行うホスピスと一言で言っても、緩和ケア病棟、介護施設、在宅の場合でかかる費用は大きく異なります。

ただし、ホスピスの費用は医療保険と介護保険の自己負担額を両方支払うことになるため公的な費用軽減制度を利用することで安く抑えることが出来ます。

軽減制度の利用には申請が必要になるので、今後ホスピスにて緩和ケアを受けるという場合には軽減制度についても理解を深めたうえで利用を検討しましょう。

ホスピスとは、死を目前にした患者様の身体的・精神的苦痛を和らげるケアの手法(概念)で、がん又はエイズ(AIDS)などの根治が難しく余命を告知された方が受けるケアの手法です。詳しくはこちらをご覧ください。

ホスピス・緩和ケア病棟の費用は、医療保険の自己負担割合が1割の場合基本利用料は5107円(1日)、食費は1,380円(1日)となります。(※1緩和ケア病棟1の場合は30日間居住 ※21単位10円の場合)詳しくはこちらをご覧ください。