「ホスピス」とは、死期の近い方が最期を穏やかに生活できるようサポートする施設です。投薬治療や延命治療を繰り返すのがつらく、穏やかな最期を迎えてもらうようなホスピスケアに切り替える方は近年増えています。

本記事では、ホスピスや緩和ケアについて解説したのち、ホスピスの費用相場や探し方も合わせてご紹介します。ホスピスについて全く知らない方は、ぜひ参考の一つとしてお役立てください。

ホスピスとはどんな場所?

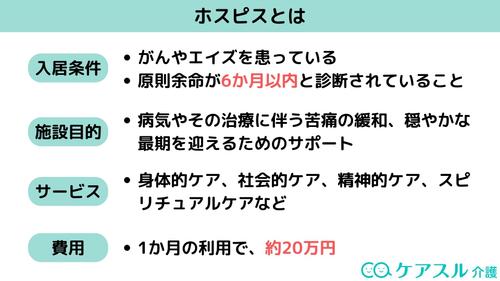

「最期の生活を心安らかに過ごしたい」と考える方へ、病気やその治療に伴う苦痛の緩和、穏やかな最期を迎えるためのサポートを行う施設を「ホスピス」と呼びます。

比較的病気によって亡くなるまでの期間が短く、終末期患者全般が対象となる施設のため、苦痛を和らげる取り組みがメインとなっています。

あくまで最期を迎えるための施設なので、病気の治療は行わず、苦痛を和らげるためのケアが中心になります。したがってリハビリのような運動はありません。

ホスピスの起源はイギリスのロンドン郊外に開設された「がん末期患者のケアを行う施設」です。それからホスピスの考え方が広まっていき、現在では日本でも200以上のホスピスが存在します。

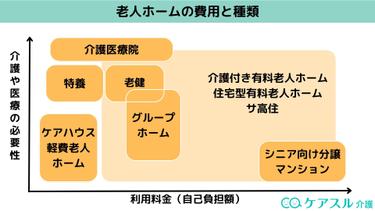

もともと日本では、ホスピスというと緩和ケア病棟のことを指すことが多かったですが、近年はホスピス機能を持つ老人ホーム・サ高住などの介護施設もホスピス施設に該当します。したがって、一般的には終末期の苦痛を緩和するためのケアを行う施設全般をホスピスと呼ぶことが多くなっています。

緩和ケアや看取り対応をしている介護施設を知りたい方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、専任のケアアドバイザーに相談しつつ自分に合ったホスピスを紹介してもらうことが可能です。

相談は無料でできますので、施設選びで失敗したくない方はぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ホスピスと緩和ケアの違い

ホスピスと緩和ケアは、ともに「患者の苦痛を緩和するためのケア」を行うものです。

ケアの内容に目立った違いはありませんが、対象者が異なり、ホスピスの対象者は「がんやエイズなどの病気により余命宣告をされた方」である一方、緩和ケアの場合は「早期のがん患者の方など」も対象者とされています。

つまり、ホスピスは余命僅かな方を対象としたもの、緩和ケアは病気の進行度に関わらず、苦痛の緩和を希望する方に提供されるものということが分かります。

例えば、緩和ケアでは、病気によって生じた心身や生活のつらさに対して、早期から患者の苦痛や不安を和らげるケアを行います。そのため、がんと診断された患者が診断1か月後からケアを受けたりするなど、死期が近いかどうかは関係なくケアが施されます。

一方、ホスピスケアは余命が近い方に行われるケアであり、主に苦痛を最小限にすることをメインに治療が行われます。

ホスピスと緩和ケアでは、ともに病気やその治療に伴う苦痛の緩和を目的としたケアを受けることができますが、ケアの対象者が異なるため、把握しておくといいでしょう。

| ホスピス | 緩和ケア | |

|---|---|---|

| ケアのタイミング | 余命宣告されたタイミング | 早期(診断直後から行われる) |

| 用語の意味 | ケアを行う施設を指す | ケア自体を指す |

ホスピスと病院の違い

ホスピスと病院の違いとしては、「病気の治療」「延命措置」の有無が挙げられます。

病院は、病気の治療や1日でも長い延命を目的とした施設であるため、基本的に少しでも長く生きられるようなケアを提供します。

一方のホスピスは、病気やその治療に伴う苦痛の緩和、また穏やかな最期を迎えることを目的とした施設であることから、病気の治療や延命措置などのケアの提供はありません。

また、1つの特徴として、ホスピスには家族もケアできるよう宿泊設備が整っているところがあります。最後の時間を家族とゆっくり暮らせるよう、ご家族の方もその場で宿泊できるようになっているのです。

さらに同じ理由で、一般の病院だと面会時間に制限がかけられていますが、ホスピスでは基本的に制限なく面会できるようにもなっています。根治が難しい場合は、本人との時間を少しでも長く過ごせるホスピスの利用を検討してみましょう。

このように、ホスピスと病院では、目的が異なるため、それに伴いケアの内容や運営体制も大きく異なります。

長生きを目的とする場合は病院、苦痛の緩和や穏やかな最期を望むのならホスピスというように、入院・生活する目的が大きく異なるため、把握しておきましょう。

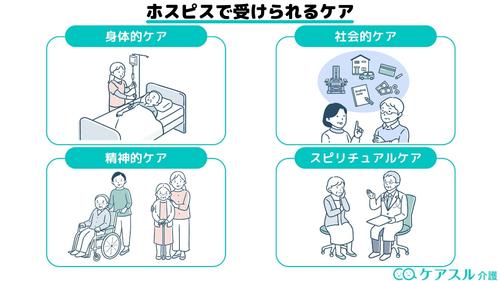

ホスピスで受けられるケアは4種類

ホスピスのケア内容は次の4つです。

- 身体的ケア

- 社会的ケア

- 精神的ケア

- スピリチュアルケア

医療従事者だけでなく、患者さんのご家族や親しい方が行えるケアもあります。

周囲のサポートなしで最期の生活を送るのは難しいです。これからご紹介する4つのケアについて学び、家族に合わせたサポートを取り入れましょう。

身体面での苦痛を和らげる「身体的ケア」

身体面の苦痛を取り除くケアを行うのが「身体的ケア」です。主な内容は次の通りです。

- 投薬による鎮痛

- 食べ物の飲み込みが難しい場合は、食事形態の工夫や胃ろう、経管栄養の実施

- マッサージ

例えば、がんに侵されると細胞の破壊や低栄養が起こります。これらにより、食べ物を飲み込む筋力が落ちたり、筋肉に痛みが生じたりする身体的苦痛を引き起こす可能性があります。

病による苦痛を減らすために「食事形態を工夫し飲み込みやすくする」「経管栄養」「マッサージ」などのケアを行うのが身体的ケアです。

入院する家族にとっては、ご家族が身体をさするだけでも楽になる可能性があります。その場合、がんによる細胞の破壊や低栄養により皮膚が弱くなっているため、医師に確認したうえで十分配慮して行うよう注意してください。

経済面や相続問題をフォローする「社会的ケア」

社会的な問題解決を援助するため、主にソーシャルワーカーや家族が行うケアを「社会的ケア」と呼びます。

- 経済的な問題

- 遺品整理

- 遺産相続

経済的な問題によっては、ご家族が精神的に苦しむケースも少なくありません。ソーシャルワーカーなどによって行われる社会的ケアは、経済的問題によるご家族の負担を軽減するための大切なケアの一つといえるでしょう。

また社会的ケアでは、国の制度などの社会資源も用いる場合もあり、個人の状況に合わせた援助を行いながら社会的な問題の解決を目指します。

なお、遺品整理や遺産相続のケアについては、ホスピスのスタッフが行うものではありません。各種手続きや申請をご家族の代理で行うに留まるため、遺品整理や遺品相続が必要な場合は注意が必要です。

死への恐怖や不安感に寄りそう「精神的ケア」

「精神的ケア」は、死に対する恐怖や不安感を緩和するケアです。具体的には、本人の住み慣れた住宅の空間に近づけるといった視覚的なものから、信頼する方との会話による心理的方法があります。

ケアのポイントは、できるだけ今まで生活してきた環境に寄せ、不安感を取り除く点が挙げられます。思い出の品を本人の近くに置いておくだけでも安心感につながり、苦痛の緩和になるでしょう。

また、無理に声かけをする必要はありません。普段行っているようなコミュニケーションや、話題がなければ一緒にいるだけでもよいです。苦痛を感じている際は特に孤独感を抱きやすくなっています。孤独感が強くならないよう配慮しましょう。

スピリチュアルペインを取り除く「スピリチュアルケア」

「スピリチュアルケア」は、自身に価値や存在意義が見出せなくなったり、疎外感を抱いたりする「スピリチュアルペイン」を和らげる方法です。精神的苦痛との違いは「表面上に現れる苦痛」か「根幹にある苦痛か」の違いです。

具体的には、精神的苦痛は表面上に現れる「不安」や「悲しみ」の感情ですが、スピリチュアルケアは、心の奥深くに根付く価値観や考え方になります。

例えば、ホスピスに入院している家族が「死にたい」と発した場合です。それは、心の底からの発言ではなく、何かの意図がある表面上の言葉かもしれません。表面的な要素からは見えない「根底にある価値観」に対してケアを行うのがスピリチュアルケアの目的です。

ホスピスはがん患者やエイズ患者が入居対象

ホスピスの入院・入居対象者としては、一般的にはがんやエイズ(AIDS)などの病気を患っており、病気により余命宣告を受けた方が対象となります。これらの条件を満たしており、病気にともなう苦痛を緩和し、自分らしい最期を迎えたいという意思がある方が入院・入居します。

例えば、がんにより余命3か月の宣告を受けており、苦痛を伴う手術や抗がん剤治療を行わず、家族との時間や自分の好きなことができる時間を過ごしたいといった希望がある方などが入院・入居されているケースが多いです。

一般的には、入居対象者は上記のような方とされていますが、施設によってはがんやエイズ(AIDS)以外の特定疾患に罹患している方も受け入れ対象としているところもあるため、ケアマネジャーやソーシャルワーカーなどに相談し探してみるといいでしょう。

また、基本的には年齢や要介護度などは入院・入居条件には関係ありませんが、ホスピスプランのある介護施設への入居の場合は、施設によって個別に条件が設定されているケースもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

緩和ケアや看取り対応をしている介護施設を知りたい方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、専任のケアアドバイザーに相談しつつ自分に合ったホスピスを紹介してもらうことが可能です。

相談は無料でできますので、施設選びで失敗したくない方はぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ホスピスでの1日の生活の流れ

ホスピスでの生活は、介護施設や老人ホームなどの生活と近い形式です。ここでは、あるホスピスを例にとって1日の生活を見ていきましょう。

| 時間 | やること | ケア・介護内容 |

|---|---|---|

| 7:00 | 起床 | モーニングケア・口腔ケア・着替えなど |

| 8:00~10:00 | 朝食 | 経管栄養・服薬など |

| 10:00~12:00 | 健康チェック・自由時間(面会あり) | 検査・健康管理など |

| 12:00~14:00 | 昼食 | 経管栄養・服薬・排泄介助など |

| 14:00~18:00 | 自由時間(面会あり)・入浴 | 入浴介助 |

| 18:00~20:00 | 夕食など | 経管栄養・服薬など |

| 20:00~ | 就寝 | 口腔ケア・着替えなど |

ホスピスでは最期を穏やかに迎えるためにリハビリや手術といった、病気の治療のための時間はほとんどとられません。

それよりも本人の趣味の時間やご家族との面会の時間が多く設けられており、最期の時間をなるべく有意義に過ごせるような生活設計がされています。

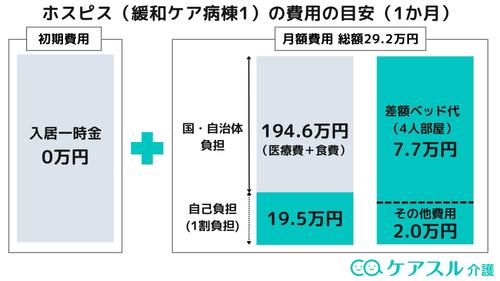

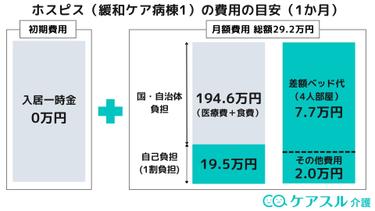

ホスピスの費用相場

緩和ケア病棟に入院した場合、1日にかかる費用は、全額自己負担の場合で48,700円~51,070円となります。

ホスピスにかかる費用は、緩和ケア病棟1・2のどちらか、また入院日数により異なります。

入院料については、以下の表を参照ください。

| 緩和ケア病棟1(1日の入院料) | 緩和ケア病棟2(1日の入院料) | |

|---|---|---|

| 30日以内 | 51,070円 | 48,700円 |

| 31日以上60日以内 | 45,540円 | 44,010円 |

| 61日以上 | 33,500円 | 32,980円 |

出典:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定項目の概要」

なお、上記の表の入院料は全額自己負担の場合の金額であり、実際の自己負担額は医療保険の負担割合分となるため、1~3割の自己負担額の支払いで済みます。

また、ホスピスでは、上記の入院料に加えて差額ベッド代や食費、日用生活費などの費用が必要になり、それらの費用を全て含めると、自己負担割合が1割の場合で1か月に約30万円ほどの費用が必要となります。

介護施設に入居する場合は、施設により費用が大きく異なる傾向にあり、約15~30万円ほどが目安となります。(ケアスル 介護調べ)

ホスピスを探す3つの方法

ホスピスについて詳しく解説しましたが、ホスピスの利用を検討するには、探し方を把握する必要があります。

- ケアマネージャーやソーシャルワーカーに相談する

- がん相談支援センターや地域包括支援センターに相談する

- 民間の介護施設紹介サイトで検索する

主な探し方には上記3つの方法があります。

一般的に、病院から施設へ入所する際はソーシャルワーカーが相談に乗るのが一般的です。退院後に相談するのは、主にケアマネージャーです。

ケアマネージャーといえば、介護の計画を立てる専門家といったイメージが強いかもしれません。しかし、サービスを提供する事業所を探したり調整したりする大切な仕事も行っています。

がんに罹患して施設を探したいと考えている方は、がん相談支援センターで相談するという方法もあります。また、地域包括支援センターは、総合相談窓口で医療や介護など幅広く対応する機関です。いずれも全国に設置されており、ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などの専門家が相談窓口を担当しているため安心して相談できます。

もっと手軽に探しつつ、自分に合ったものを幅広く選びたいかという方は民間の介護施設紹介サイトで探してみましょう。なお、初めての施設探しでスムーズに探したいという方はケアスル 介護がおすすめです。

入居相談員が見学予約から日程調整まで全て無料で代行しているので、初めてでも簡単に自分に合った施設を見つけることが出来ます。

施設選びが初めてで、何から調べてよいかわからない方はぜひ相談してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ホスピスでは寄り添いが大切

余命宣告された本人も家族も、自分の命と向き合う辛い状況にあります。余命宣告された本人のケアを一番に考えつつ、本人を一人にせず「寄り添い」の精神を持つことが大切です。

ケアをしていく中で、ご家族自身も精神的に耐えられない場合もあるかもしれません。その際はホスピスの医師や看護師、ソーシャルワーカー、支援センターのスタッフなどに相談し、解決の糸口を一緒に探しましょう。

患者さんだけでなく、そのご家族のケアも行うのがホスピスです。一人で抱えこまず、専門家に相談しながら家族のケアを行うようにしてください。

ホスピスとは、病気やその治療に伴う苦痛の緩和、穏やかな最期を迎えるためのサポートを行う施設を指します。詳しくはこちらをご覧ください。

ホスピスと病院の違いとしては、主に「病気の治療の有無」「延命措置の有無」が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。