同居家族に寝たきりで介護度が高い方や、常に医療行為が必要な方がいる場合「受け入れてくれる施設はあるのだろうか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

実際、介護度や医療行為が理由で入居を断られてしまうケースは多いです。

反対に「介護度が高い方」「医療行為がある方」しか入れない施設もあります。

そこで本記事では、寝たきりの方でも受け入れ可能な施設の種類や受け入れの基準、入居前後に発生する費用、

寝たきり状態の方に必要な床ずれケアをはじめとする医療体制についても詳しく解説していきます。

寝たきりでも受け入れてもらえる施設はある!

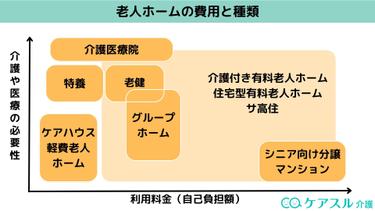

寝たきり状態でも受け入れてもらえる施設は多くあります。代表的な施設は、以下の通りです。

- 特養(特別養護老人ホーム)

- 介護医療院

- 介護付き有料老人ホーム

- 老健(介護老人保健施設)

| 施設の種類 | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| 特養 | 0円 | 50,000円〜150,000円 |

| 介護医療院 | 0円 | 80,000円〜140,000円 |

| 介護付き有料老人ホーム | 0円〜数百万円 | 150,000円〜 |

| 老健 | 0円 | 80,000円〜140,000円 |

上記の表はあくまでも平均的な費用です。実際は介護度や負担割合によって費用は大きく異なります。特に老健の費用は、本人の収入によって滞在費と食費が異なるため、さらに変動する可能性が大きいです。

基本的には厚生労働省である程度の料金は決められていますが、自由に設定できる箇所も多いです。

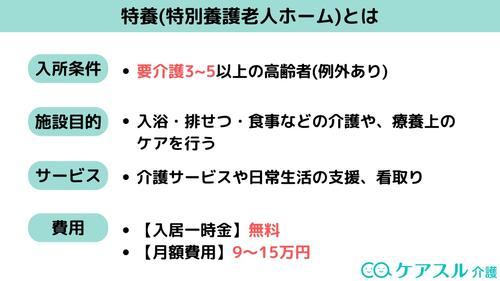

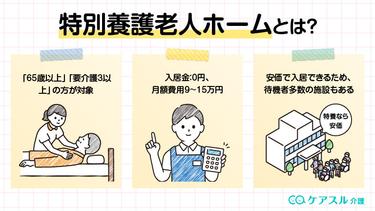

特養(特別養護老人ホーム)

特養は、要介護3〜要介護5の方のみ入居できる施設です。介護度が高い方ほど入居しやすい施設ともいえます。

多くの特養では、生活上の介護以外にも日々のレクリエーションや季節の行事を提供しています。介護度が高い方でも楽しめる行事を考えてくれるので、生活にメリハリがつきやすいのが嬉しいポイントです。

しかし、特養は民間の介護施設に比べ、月額費用が安く抑えられることから人気が高く、100人以上の待機者がいる場合もあります。

介護体制

特養では、食事や排せつ・入浴といった日常生活における基本的な介助が提供されています。

多くの特養では、座位保持を保つことができない方が利用する「機械浴」が設置されており、寝たきりの状態の方でも安心して利用することができます。

| サービス | 内容 |

|---|---|

| 身体介護 |

|

| 生活援助 |

|

医療体制

特養では、医師や看護師の配置が義務付けられていますが、常駐は必須ではないため、施設によっては必要な医療ケアの対応がない場合もあります。

基本的には医療依存度の高い方が優先されますが、医療依存度が高く、24時間医療ケアが必要な方は介護医療院などを検討してみましょう。

| 看護師が行える医療行為 | インスリン注射 | 人工呼吸器の管理 | 在宅酸素療法 |

|---|---|---|---|

| 中心静脈栄養 | 褥瘡(じょくそう)ケア | ストーマの貼り替え | |

| 経管栄養(胃ろうなど) | 痰の吸引 | 導尿・バルーンカテーテルの管理 | |

| 医師が行える医療行為 | 注射・点滴 | 人工透析 | 診察及び経過の観察 |

| 応急処置 | 処方箋の発行 | ||

| 介護職員が行える医療的ケア | 体温測定 | 血圧測定 | 軟膏の塗布 |

| 湿布の貼付 | 軽い傷への処置 | 内服薬を飲むときの介助 | |

| 目薬の点眼 | 座薬の挿入 | 鼻腔に薬を噴射するときの介助 | |

| 研修を受けた介護福祉士が行える医療行為 | 喀痰(かくたん)吸引 | 経管栄養 |

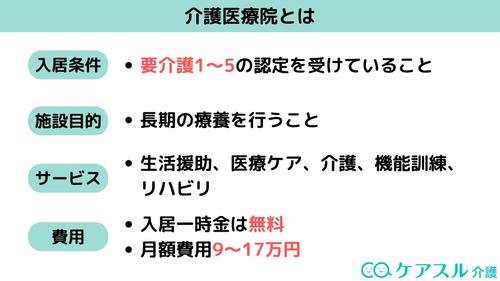

介護医療院

介護医療院とは、長期にわたって療養が必要な方が入居する施設です。

医療依存度の高い方に対応した施設で、介護と医療の両方のサービスを受けられることが特徴ですが、療養が必要でない方は入居できません。そのため。「医療面でのフォローは必要ないけれど、医師や看護師がいるから入居したい」といった理由での申し込みは難しいかもしれません。

介護医療院は「Ⅰ型」「Ⅱ型」に別れており、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| Ⅰ型 | Ⅱ型 | |

|---|---|---|

| 入居者の基準 |

|

Ⅰ型よりも容態が安定している方 |

介護体制

介護医療院は、医療ケアだけではなく、食事・入浴・排せつをはじめとした、日常生活を送るうえで必要な生活動作全般の介助やサポートや、レクリエーションや機能訓練(リハビリ)などのケアも提供されています。

- 掃除・洗濯といった生活支援

- 緊急時対応

- 生活相談

また、緊急時対応も行っており、職員が少ない夜間帯などの事故も適切に対処することができるため、入所者の方やご家族の方も安心することができます。

医療体制

介護医療院は、医師の常駐が義務付けられているため、下記のような医療行為は基本的に全て対応可能ですが、あくまでも日常生活を送るために必要な医療ケアがメインとなります。

- 喀痰吸引

- 胃ろうや腸ろう、鼻腔経管栄養

- 点滴

- 在宅酸素

- 尿バルーン、ストーマ(人工肛門)

- 褥瘡(じょくそう)のケア

- 注射や薬の処方

- 看取りやターミナルケア

ほかの施設では断られることが多い「胃ろう」「経管栄養」「24時間のたん吸引」などの処置が必要な方でも入居が可能です。看護師の配置基準が厳しいため、医療面でのフォローも安心できます。

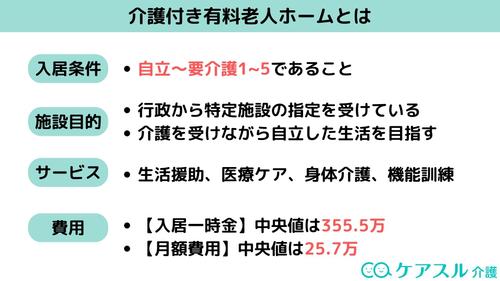

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、生活に支援が必要な方が入居できる施設です。社会福祉法人、医療法人でも運営していますが、株式会社による運営が多く、施設によって受け入れ可能な介護度が異なります。

大きく分けて「自立型(要支援1・2)」「介護専用型(要介護1〜5)」「混在型(要支援1〜要介護5」に分類されており、全国共通の一定ラインがありません。

営利を目的とした企業が主に運営していることもあり、施設ごとにこだわりや特色が異なる特徴があります。例えば「A有料老人ホームは食事に力を入れている」「B有料老人ホームはレクリエーションが充実している」といった具合です。

介護体制

介護付き有料老人ホームは、24時時間介護スタッフが常駐しており、食事・排せつ・入浴などの日常的な生活支援を受けることができます。

また、「機能訓練指導員」の配置が義務付けられており、リハビリを受けることもできます。

医療体制

医療面のフォロー体制は特別養護老人ホームや介護医療院ほどではないものの、看護師が勤務している施設が多いので、一定基準の医療処置には対応できます。

寝たきり・医療依存度が高い・認知症などの症状がある場合でも受け入れ可能な施設が多いですが、条件によっては難しい場合もあります。

施設によっては、末期がんなど、重度の医療行為にも対応している施設もあります。

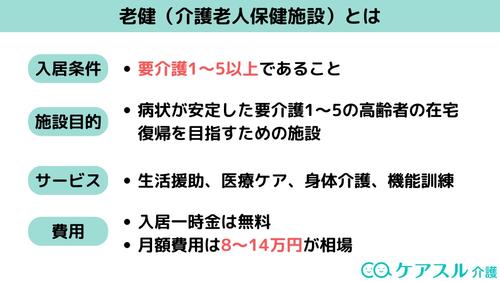

老健(介護老人保健施設)

介護老人保険施設とは、要介護1〜要介護5の方が入居できる施設です。特養・介護医療院・介護付き有料老人ホームとは異なり、長期の入居ができません。例外はありますが、原則3カ月以内の退所が義務付けられています。

なぜなら、介護老人保健施設は自宅へもどることを前提としているためです。そのため病院の退院期限が迫っているものの、在宅に戻れる状態ではない方の受け皿として利用されています。

介護体制

在宅復帰を目的としているので、日常生活を送るために必要なリハビリを受けることができます。

また、PT(理学療法士)/OT(作業療法士)などの専門職が在籍しており、専門的なリハビリが提供されており、寝たきり状態の方でもベッドの上で筋力低下を防ぐリハビリを受けることができます。

医療体制

老健では、医師や看護師、理学療法士などの常駐が義務付けられており、病院のような機能を持つ施設です。

すべての職員が24時間常駐しているわけではありませんが、最近では看護師が24時間常駐する施設も増えてきています。

寝たきりでも入れる介護施設は多い

寝たきりでも入れる施設はあります。代表的な施設は、以下の通りです。

- 特養(特別養護老人ホーム)

- 介護医療院

- 介護付有料老人ホーム

- 老健(介護老人保健施設)

施設にはそれぞれ受け入れ基準が設けられているため、本人の身体状況や医療面でのフォローがどの程度必要なのかによって検討するのがよいでしょう。

一概にはいえませんが、以下の基準をもとに検討してはいかがでしょうか。「医療面で受け入れ可能か」「月額費用」「施設の雰囲気」などの判断基準に優先順位をつけて施設を探すと、闇雲に探すよりは効率的です。また、ケアマネージャーに相談するのもよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

入居後の病院受診は施設によって対応が異なります。地元の施設に入居させてあげたいのならば、病院受診なども対応してくれる施設をさがすのがよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。