「有料老人ホームで医療行為が受けられるのか不安」「有料老人ホームで医療が必要になった場合どうするの?」このような疑問のある方は多いのではないでしょうか。

この記事では有料老人ホームで受けられる医療行為について解説します。また、入居中に医療が必要な場合の対策についても紹介します。

可能な医療行為を知れば、医療的な視点で施設を選ぶときに安心です。大切な家族にいつまでも健康的な生活を送ってもらうために、ぜひご覧ください。

有料老人ホームで可能な医療行為

医療行為は原則医師のみが可能な行為ですが、医師の指示がある場合は看護師が診療の補助として行えます。

有料老人ホームは医療を提供する施設ではないため、医師や看護師といった医療スタッフの人員が常時必須とされておらず、施設によって受けられる医療行為に制限があります。

まずは有料老人ホームに医師や看護師、介護スタッフが配置されている場合に可能な医療行為について解説します。

医療行為とは?

医療行為とは医師でなければ体に危害を及ぼす可能性のある行為です。そのため原則医師しか実施できません。しかし医師の指示を受けた看護師や助産師は診療の補助として一部の医療行為が認められています。

また、インシュリンの自己注射や自力で痰の排出が困難な方に対する喀痰吸引(=痰を機械で取り除く)といった医療行為は、医師による指導や適切な管理をしたうえで、患者さんの家族が実施できます。

介護スタッフは基本的に医療行為の実施は認められていませんが、必要な条件を満たせば可能なものがあります。この点についてはのちほど詳しく解説します。

参照:医事法制における自己注射に係る取扱いについて – 医行為について

医師ができる医療行為

医師だけが許されている医療行為は絶対的医行為と呼ばれ、高度な技術や専門的な判断が必要なものです。具体的には以下のようなものがあります。

- 手術の執刀

- 診察や診断

- 医薬品の処方

- 麻酔

- 体に大きな負担をかける処置(胸にたまった水を抜く処置など)

このような医療行為は医師から指示を受けた看護師でも実施できません。

もし医師が有料老人ホームにいる場合は、医師の診察や診断が可能です。そこで、医師が看護師に指示を出せば、看護師が可能な医療行為を実施できます。

手術や麻酔、特殊な器具を使用するような高度な医療行為は設備の整っていない有料老人ホームでは実施できません。そのため、有料老人ホームで高度な医療行為が必要になった場合は、外部の医療機関を利用する必要があります。

看護スタッフができる医療行為

看護スタッフは医師の指示があれば次のような医療行為が可能です。

- インスリンの注射

- 痰の吸引

- 褥瘡(じょくそう)の処置

- 在宅酸素を使用されている方の管理

- 人工呼吸器の管理

- 導尿

- 胃ろうなどの経管栄養

- バルーンカテーテルの管理

- ストーマの貼り替え

- 点滴の実施

ただし、すべての医療行為が有料老人ホームで可能とは限りません。

なぜなら施設によって、看護師の配置人数や配置の時間帯などが異なるためです。

例えば、夜間の看護師が配置されていない場合、人工呼吸器や在宅酸素を常時使用されている方は夜間に医療行為ができないため有料老人ホームへの受け入れが難しいでしょう。

ただし看護師が施設に常駐していなくても、外部のサービスを活用して医療行為が受けられる場合もあります。そのようなケースについては後ほど詳しく解説します。

介護スタッフができる医療的ケア

介護スタッフは医師や看護師のような医療スタッフではないため、医療行為ができません。しかし、医学的な専門知識が必要ない次のようなケアは実施可能です。

- 体温の測定

- 自動の測定器を使った血圧測定

- 絆創膏を貼るなどの専門知識や技術を必要としない傷の処置

- 目薬の点眼

- 湿布の貼付

- 一包化された内服薬を飲む介助

- 軟膏の塗布(褥瘡処置の場合は除く)

- パルスオキシメーターによる酸素飽和度の測定

- 鼻の粘膜へ薬剤を噴霧するときの介助

- 汚物などで汚れたガーゼの交換

これらの行為は「医療的ケア」と呼ばれ、介護スタッフが配置される有料老人ホームでは対応可能です。

ただし施設によっては、介護スタッフが実施できる医療的ケアに制限があるので、事前に確認しましょう。

ちなみに介護スタッフが一定の研修を受けると、以下2つの医療行為は実施可能になります。

- 喀痰吸引

- 経管栄養

ただし実施するためには、施設自体が都道府県に対して、これらの医療行為を実施できる施設だと登録をしている必要があります。

以上のように介護スタッフは医療的ケアが実施できるものの、有料老人ホームの種類や施設のルールによって、見守りや緊急時対応などの生活支援にしか対応できない場合もあるため注意しましょう。

また高度な医療ケアに対応した介護施設をお探しの方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

有料老人ホームの種類と可能な医療行為

有料老人ホームは3つの種類に分類されます。

- 介護付き有料老人ホーム

- 住宅型有料老人ホーム

- 健康型有料老人ホーム

種類によってスタッフの配置基準が違うため、受けられる医療行為に差があります。

それぞれの施設の特徴を紹介するので、どのような医療行為が可能か理解を深めましょう。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護として都道府県から指定を受けた特定施設です。

特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に対して、調理や洗濯、掃除などの日常生活における援助や機能訓練、排泄や食事、入浴などの介助をするサービスで、介護保険が適用されます。

そのため以下表のように、看護師や介護スタッフの配置基準が定められています。

| 介護付き有料老人ホームのスタッフ配置基準 | ||

| 要支援者 | 要支援者10人に対して介護スタッフ・看護師が1人 | |

| 要介護者 | 要介護者3人に対して介護スタッフ・看護師が1人 | |

| 看護職員は要介護者などが30人までは1人、30人超える場合は、50人ごとに1人追加

夜間の介護スタッフ・看護師は合わせて1人 |

||

介護付き有料老人ホームは看護師の配置が必須のため、ほかの有料老人ホームに比べて、医療行為の提供ができます。また、介護スタッフは24時間配置されているため、手厚い介護サービスや医療的ケアが実施できる施設です。

参照:特定施設入居者生活介護

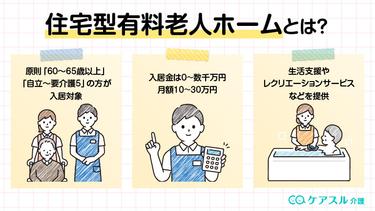

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、人員や設備の基準は細かく設定されておらず、介護が必要な場合は基本的に外部のサービスを利用する必要があります。施設内では食事の提供や掃除などの生活支援や見守りといったサービスが中心です。

そのため、医療行為や医療的ケアが必要になった場合は、訪問介護や訪問看護などのサービスを利用します。夜間や24時間の対応が必要など、状態が重度の方は入居が困難な施設もあるため、事前の確認が必要です。

ただし、施設によっては独自に看護師や介護スタッフを配置して医療行為や医療的ケアに対応している場合があります。また、胃ろうや経管栄養、透析などが必要な方でも入居可能な施設もあるため、どのような対応が可能か確認してみましょう。

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、介護が必要のない自立した方から要支援までの方が入居する施設です。そのため、看護師や介護スタッフの配置に規定はなく、医療行為や医療的ケアの提供もありません。

食事の提供や掃除などの生活支援が受けられ、元気な高齢者が余暇を楽しむために設備やイベントを充実させています。

体の機能が悪化したり、認知症になったりして介護が必要になる場合を想定していないため、介護や医療的ケア、医療行為が必要になると退去させられる場合もあります。

また、施設数は20前後でほかの有料老人ホームに比べて圧倒的に少なく(2020年10月時点)入所の難易度がとても高い施設です。

参照:国土交通省:データから見た高齢者住宅・施設の需給バランス

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

有料老人ホームで医療行為が必要な場合の対策

どの種類の有料老人ホームでも、必要な医療行為が必ず受けられるとは限りません。

そのため、入居前に注意して施設を選びましょう。また、入居中に医療行為が必要になった場合にできる対策も知っておくと焦らずに行動できます。

どちらの場合にも想定した対策を紹介します。事前に確認しておき、施設選びや入居中の対応の参考にしましょう。

外部のサービスを使う

入居中に医療行為や医療的ケアが必要になった場合に、施設に十分な看護師や介護スタッフが配置されていないときは外部サービスの利用が必要です。以下に具体的なサービスと対応可能な医療行為の例を紹介します。

| サービス名 | 対応可能な医療行為 |

| 訪問看護やデイケア | 看護師による医療行為が可能 |

| 訪問介護や通所介護 | 介護スタッフによる医療的ケアが可能

(研修を受講している場合は喀痰吸引や経管栄養が可能) |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間でも医療行為や医療的ケアが可能 |

介護付き有料老人ホームでも外部サービス利用型であれば、外部のサービスを使用できます。しかし、施設が委託しているサービスを利用する必要があるため、具体的に利用できるサービスを事前に確認しましょう。

協力医療機関を活用する

施設の定めた協力医療機関があれば、医療行為が必要になった場合に迅速な対応をしてもらえます。

ただし医療機関によっては受診できる診療科が限定されるため、必要な医療行為によっては自身でかかりつけ医や必要な診療科のある医療機関へ受診する必要があります。

施設によっては送迎サービスがあるため、事前に確認しておきましょう。例えば、透析が必要な場合は、決められた日時での治療が必要なため、送迎付きで協力医療機関の治療を受けられると安心です。

また医療法人が運営する介護付き有料老人ホームでは、併設している医療機関で治療を受けられることもあります

特別養護老人ホームや介護医療院に移る

特別養護老人ホームは医師の人員配置が必要な施設です。看護師も1名以上の配置が定められているので医療行為が可能です。

ただし、医師の配置は非常勤でも可能なので、常時治療が必要なときは対応が難しい場合もあります。

介護スタッフは24時間配置されているため、夜間の介護や医療的ケアが難しい有料老人ホームで常時介護が必要になった場合などは転居の検討対象になるでしょう。

また、介護医療院は医師や看護師の配置がほかの施設より充実しています。

| 介護医療院Ⅰ型 | 介護医療院Ⅱ型 | |

| 医師 | 入居者48人に対して医師1人 | 入居者100人に対して医師1人 |

| 看護師 | 入居者6人に対して看護師1人 | 入居者6人に対して看護師1人 |

| 介護スタッフ | 入居者5人に対して介護スタッフ1人 | 入居者6人に対して介護スタッフ1人 |

以上のように介護医療院は2つのタイプがあり、Ⅰ型の方が医師の配置が充実しており、より重度の方の受け入れが可能です。

どちらの施設も入居の条件に介護度などに規定はありますが、手厚い人員配置により医療行為や医療的ケアが提供されます。

入居を希望する有料老人ホームで十分な医療行為が受けられない場合は、途中で上記のような施設への変更を検討しておきましょう。

参照:介護医療院とは

看護小規模多機能型居宅介護を併設している施設を利用する

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は訪問看護、通所介護、訪問介護、ショートステイのサービスを自由に組み合わせて定額で受けられるサービスです。

1つの事業所がサービスを提供して、事業所のケアマネジャーがニーズに応じた計画を一緒に考えてくれます。

主治医などの指示があれば訪問看護による医療行為が可能で、事業所によって夜間の対応もできます。また、通所介護や訪問介護にも専門職が配置されており、医療的ケアや介護を受けられます。ただし、利用の定員が限られるため、施設に入居中にどのようなサービスが受けられるのかを相談員やケアマネジャーに確認するようにしましょう。

医療サービスが十分な有料老人ホームを利用する

住宅型有料老人ホームは人員配置が明確に定められていないため、施設によって医療サービスの充実度に差があります。

医療行為に対応できない施設がある一方で、医師や看護師、介護スタッフといった専門職の配置を充実させている施設もあります。

入居前に医療行為が必要とわかっている場合は、必要な医療ニーズに対応できる施設を選びましょう。スタッフの配置が充実しているからといって、どの医療行為ができるかは施設によって異なるため、入居前の確認は必要です。

また「実際に施設を見てみないと生活のイメージができない…」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では施設の紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込みや日程調整の代行も実施しています。

「暮らしの雰囲気を知った上で、納得して施設を探したい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

医療対応型有料老人ホームとは

重度の障害がある方や医療ニーズの高い方でも入居が可能な有料老人ホームとして、医療対応型有料老人ホームがあります。

法律的に定められた基準はありませんが、次のような特徴が挙げられます。

- 看護師が24時間常駐している。

- 医療法人が運営しており、医療機関が隣接している。

- 医師が施設内に配置されている。

夜間に必要な医療行為に対応できるよう、看護師は24時間365日配置されており、末期がんや進行性の難病、人工呼吸器が必要な方などでも対応できます。

このような施設は医療法人が運営している場合が多く、医師が配置されている施設もあります。また、隣接した医療機関の医師と常に連携が取れる体制になっている施設も多く、充実した医療行為が提供可能です。

もし医療行為が充実した有料老人ホームへの入居を検討されている方は、お探しの地域でこのような有料老人ホームがないか探してみましょう。

有料老人ホームでの医療行為を知って家族に快適な生活を送ってもらおう

有料老人ホームにはさまざまな種類があり、配置されているスタッフや施設のルールによって受けられる医療行為が異なります。どのような医療行為が必要かを確認して、ニーズに合った施設を選びましょう。

また、外部のサービスを利用したり、医療機関と連携したりすれば医療行為が可能な施設もあります。入居を検討されている施設がどのようなサービスを利用できるか入居前に確認してみましょう。

家族が安心して健康な生活が送れるように、今回の記事を参考に施設を探してください。

医療費控除の申請を行う際に、領収書は提出不要となっていますが、医療費の通知書に記載がない領収については、自宅で5年間保管する必要があります。税務署から問い合わせがあるケースがあるので、無くさないように注意しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

国税庁ホームページで「e-Tax」で医療費控除の手続きが行えます。メリットは「並ばずに申請できる」「24時間申請できる」「スピーディーに還付が受けられる」というメリットがあります。逆にデメリットとして、「事前準備が大変」という点が上げられます。WEB環境の準備、役所に申請してマイナンバーカードを受け取り、電子証明書を取得しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。