今後の人生計画を立てる過程で、老後の住まいについて考え始めた方の中には、高齢者の方が老後を安心して暮らせる住まいである「シニア向け分譲マンション」という名前をご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかしながら、「名前だけは知っているけど、具体的にどのような住まいなのかはわからない」という方も多いことでしょう。

本記事では、そんな方のために、シニア向け分譲マンションとはどのような住まいなのかについて詳しく解説していきます。

シニア向け分譲マンションへの入居を考えている方や今まさに入居をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

シニア向け分譲マンションとは

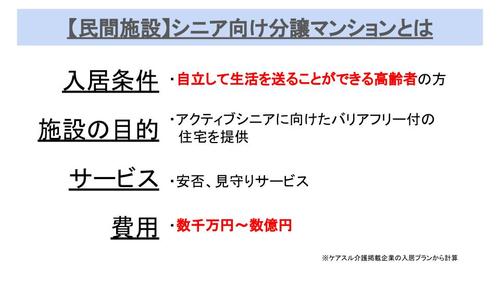

シニア向け分譲マンションとは、アクティブシニアに向けたバリアフリー付の住宅を提供する、高齢者の方が暮らしやすいマンションです。

2022年6月末時点で、全国で98物件・14,947戸(2023年までに竣工予定の物件を含む)のシニア向け分譲マンションが供給されており、現状の物件数は少ないものの、市場の成熟とともに物件数は増えていくことが予想される、近年注目の住まいとなっています。

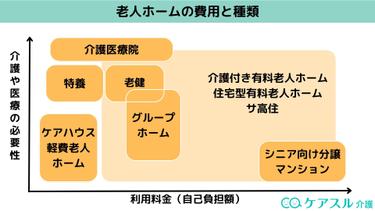

「シニア向け分譲マンションは老人ホームの1つなの?」という疑問がよく上がりますが、厳密に言うと、シニア向け分譲マンションは「住まい(住宅)」であり、「介護施設」ではありません。

そのため、シニア向け分譲マンションは、自立して生活を送ることができる高齢者の方が入居対象となっており、主に要介護認定を受けていたり、医療ケアを必要としている高齢者の方を入居対象としている老人ホームとは異なります。

また、シニア向け分譲マンションは、高齢者の方が安心して暮らせるよう、安否確認サービスや見守りサービスが提供されていますが、老人ホームと違って介護を前提としていないため、介護ービスが提供されていないことにも注意が必要です。

そのほか、シニア向け分譲マンションは住まい(住宅)であることから、通常の分譲マンションと同様、住まいを「購入する」形となり、また、施設も非常に充実しているため、購入費用は数千万円~数億円と高額になっています。

「シニア向け分譲マンションは資産となる」「シニア向け分譲マンションは家族に相続できる」という話が挙がるのは、こうした理由が背景にあるのです。

では、シニア向け分譲マンションの特徴について、観点別に詳しく見ていきましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

シニア向け分譲マンションの入居条件

実際のところ、介護施設とは異なり、シニア向け分譲マンションには明確な入居条件はありません。

ただし、シニア向け分譲マンションは、自立して生活を送ることができる高齢者の方を入居対象としているため、自立しているかどうかが1つの入居条件と言えるかもしれません。

また、重度の要介護認定を受けている場合や重度の認知症がある場合、看取りまで希望する場合は、入居対象外となる可能性が高いです。

要支援1~2、要介護1~2の場合は入居可能としているところもありますので、要介護認定を受けている場合は、一度入居を検討しているマンション側に確認してみるとよいでしょう。

そのほか、シニア向け分譲マンションの中には、45歳~55歳以上など低めではあるものの、入居者に年齢制限を設けているケースがあるため、その点も入居前に確認しておく必要があります。

シニア向け分譲マンションは何歳から入れるのか詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

シニア向け分譲マンションの費用

シニア向け分譲マンションの費用相場ですが、全国の平均価格は4,386万円となっています。

また、シニア向け分譲マンションにかかる費用は大きく以下2種類に分かれます。

- 初期費用(マンションの購入費):おおよそ3,000万円~1億円

- 月額費用(管理費や修繕積立金、オプションサービス利用料等):おおよそ10万円~30万円

特に月額費用について、シニア向け分譲マンションでは、介護サービスが提供されておらず、介護が必要な方は別途外部の業者に委託する必要があるため、その際は、1割~3割の自己負担分の介護サービス費が発生することに注意しておきましょう。

シニア向け分譲マンションの費用についてさらに詳しく知りたいという方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

シニア向け分譲マンションのメリット・デメリット

シニア向け分譲マンションのメリット

シニア向け分譲マンションのメリットには、主に以下のようなものが挙げられます。

- シニア向けの娯楽施設が充実している

- さまざまな生活支援サービスを受けられる

- 資産として残せる

- 身体状況や好みに合わせてリノベーションできる

中でも、シニア向け分譲マンションは設備・サービスが充実しており、魅力の1つなっています。

設備に関しては、バリアフリーな設計が施されており、高齢者の方が生活しやすい住宅になっているだけでなく、温泉、プール、レストラン、カラオケルームといった娯楽施設が非常に充実しています。

また、サービスについては、食事の提供や見守り、来客対応など、高齢者の方の生活を支援するようなサービスを中心として、コンシェルジュも常駐しており、ほとんどの家事を行ってもらえたり、外部サービスの紹介などを行ってくれる場合もあるのです。

シニア向け分譲マンションのデメリット

一方、シニア向け分譲マンションのデメリットには、主に以下のようなものが挙げられます。

- 購入費用が高い

- 全国に物件数が少ない

- 介護サービスは外部事業者との契約が必要になる

- 介護度が高くなると住み続けることが難しい

- 将来的に売却できるか確実ではない

中でも、3つ目に挙げた「介護サービスは外部事業者との契約が必要になる」ことに注意が必要です。

メリットの方でも述べた通り、シニア向け分譲マンションは、高齢者の方を支援するようなサービスが非常に充実していますが、介護サービスは提供されていません。

そのため、日常的な介護が必要になった場合には、別途料金を払って外部の事業者を利用することになり、この点で介護施設・老人ホームとは違う、シニア向け分譲マンション特有のデメリットと言えるでしょう。

ここまでの記事を読んで、シニア向け分譲マンションのメリット・デメリットについてもっと詳しく知りたいと思った方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

シニア向け分譲マンションでおすすめの物件

ここでは、全国のシニア向け分譲マンションの中から、ケアスル介護編集部がおすすめの物件を厳選してご紹介します。

※都道府県別の記事は随時追加

北日本・甲信越地方でおすすめのシニア向け分譲マンション

北海道

新潟県

関東地方でおすすめのシニア向け分譲マンション

東京都

神奈川県

埼玉県

関西地方でおすすめのシニア向け分譲マンション

大阪府

九州地方でおすすめのシニア向け分譲マンション

福岡県

シニア向け分譲マンションに関するよくある質問

さいごに、これまでにご紹介した内容以外で、シニア向け分譲マンションに関するよくある質問をまとめ、回答していきます。

シニア向け分譲マンションで起こるトラブルとは?

シニア向け分譲マンションで起こるトラブルには、主に以下のようなものが挙げられます。

- 入居後にサービスが受けられなくなった

- サービスを過剰に提供される

- 認知症を持つ居住者の迷惑行為を受ける

- 人付き合いがうまくいかない

トラブルの詳しい事例とその対処法について知りたいと思った方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

シニア向け分譲マンションは売れない?

「シニア向け分譲マンションだから絶対売れない」ということはありませんが、なかなか売れないという状況が存在するのは事実です。

シニア向け分譲マンションは、中古市場が確立しておらず、また、ランニングコスト(維持費)も高いため、すぐに売ろうとしてもなかなか売れないのです。

そのほか、シニア向け分譲マンションが売れない理由やその対処法について詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

ペット可のシニア向け分譲マンションはある?

ペット同伴での入居を受け入れているシニア向け分譲マンションはあります。

ただし、ペットの数や入居者自身でペットの世話ができるか、入居者に危険を及ぼすことがないかといった、マンション側が定める条件を満たす必要があります。

ペットと一緒にシニア向け分譲マンションに入居したいと考えている方は、そのマンションがペット同伴可能なのか、その際、満たすべき条件は何なのか確認しておくようにしましょう。

そのほか、ペット可のシニア向け分譲マンションでよくあるきまりごとや費用などについて詳しく知りたいという方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

本記事では、シニア向け分譲マンションとはどのような住まいなのか、その特徴について詳しく解説していきました。

シニア向け分譲マンションを検討する際には、本記事で解説した情報を理解するとともに、適切な相談者・支援者の力を借りながら進めていくことが大切です。

本記事が、これからシニア向け分譲マンションを検討しようと考えている方、今まさに検討中の方の助けになっていれば幸いです。

シニア向け分譲マンションとは、アクティブシニアに向けたバリアフリー付の住宅を提供する、高齢者の方が暮らしやすいマンションです。詳しくはこちらをご覧ください。

厳密に言うと、シニア向け分譲マンションは「住まい(住宅)」であり、「介護施設」ではありません。詳しくはこちらをご覧ください。