高齢化が進行している日本では、高齢者の住宅の確保が問題となっています。

通常の賃貸住宅では、年齢を理由に入居を断られることもあり、住む場所がなかなか見つからずに困るという人は少なくありません。

そのため、高齢者の住宅問題を解消する手立てとして、シルバーハウジングというものが誕生しています。

シルバーハウジングとはどのような住宅なのか、特徴から費用まで把握して、高齢者でも暮らしやすい住宅を見つけましょう。

この記事のまとめ

-

シルバーハウジングとは、高齢者の方が安心して生活できるようバリアフリー化され、緊急通報システムによる緊急時の対応や生活援助員からの生活支援サービスなどが受けられる、高齢者世帯向け住宅です。

同じく、高齢者向け住宅には、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)があります。

シルバーハウジングとサ高住との最大の違いは、シルバーハウジングは公的な性質の強い機関によって運営されているのに対し、サ高住は民間企業によって運営されているという点にあります。

シルバーハウジングとは

シルバーハウジングとは、高齢者の方が安心して生活できるようバリアフリー化され、緊急通報システムによる緊急時の対応や生活援助員からの生活支援サービスなどが受けられる、高齢者世帯向け住宅です。

シルバーハウジングは、以下3つのうち、いずれかの機関によって運営されています。

- 地方自治体

- 都市再生機構

- 住宅供給公社

また、シルバーハウジングの入居対象者は、原則60歳以上の高齢者の方であり、高齢者世帯か障害者世帯が対象となります。

そのほか、年収制限が設けられている場合もあり、こうした要件はシルバーハウジングの運営元によって異なるため、入居を検討する場合は確認が必要となります。

費用

初期費用

シルバーハウジングの初期費用としては、敷金があり、概ね家賃の2~3か月分となります。

また、礼金や更新料は不要であるケースがほとんどです。

月額費用

シルバーハウジングの月額費用としては、毎月の家賃に加え、共益費と呼ばれる、利用する設備や施設の運営および維持するために、家賃とは別に毎月支払う費用があります。

家賃については、住宅の供給主体によって異なりますが、公営住宅の場合、入居者の収入に応じて月額1~10万円程度の減免措置があります。

供給主体が都市再生機構である場合は、減免措置はなく、近隣の家賃相場と同じくらいになるということを覚えておきましょう。

受けられるサービス

シルバーハウジングで受けられるサービスとして、生活援助員による生活支援サービスがあります。

この生活支援サービスに対する費用は、入居者負担ではなく、公費で賄われます。

一方で、シルバーハウジングでは、介護サービスは提供されておらず、介護が必要となった場合には、介部の介護サービス事業者との契約が必要となるため、その点を注意しておきましょう。

生活援助員について

生活援助員は、ライフサポートアドバイザー(LSA)とも呼ばれ、市町村の委託により、シルバーハウジングに住んでいる高齢者の方の生活を見守り、サポートする役割を担います。

生活援助員は集合住宅に常駐しているため、すぐにサービスを受けられることが特徴です。

生活援助員という見守りを行う人員が近くに配置されていることから、家族と離れて暮らす高齢者も安心してシルバーハウジングに住むことができます。

生活援助員から受けられる生活支援サービス

市区町村や自治体によって詳細な内容は異なりますが、生活援助員から受けられるサービスには、以下3つが挙げられます。

- 生活サポート

- 健康サポート

- 緊急時サポート

生活サポートでは、生活援助員が入居者から生活や福祉に関する相談を受けたり、見守りなどの安否確認を行います。

ただ話し相手になるだけではなく、高齢者の方が抱えている問題を把握して、外部機関に連絡するなど、高齢者の方の快適な生活を守るためのサポートを行っています。

また、地域サークルを勧めたり、地域活動への参加を促したりと、高齢者の方が社会との関わりの中で生活できる環境を整えることも、生活サポートの一環です。

次に、健康サポートでは、入居者の健康状態のチェックや健康促進のサポートなどが挙げられます。

ただし、医療的なサポートが行われているわけではなく、あくまで生活援助員によるチェックに限られることは理解しておきましょう。

最後に、緊急時サポートについてですが、入居者の体調不良や容体の悪化などの際に、生活援助員が対応を行います。

医療機関や家族に連絡することはもちろん、病気の際には家事の手伝いをすることなどもサポートに含まれます。

高齢者の方が安心して生活ができる介護施設・高齢者向け住宅への入居を検討したいという方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。

「自分に合った施設選びがしたい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

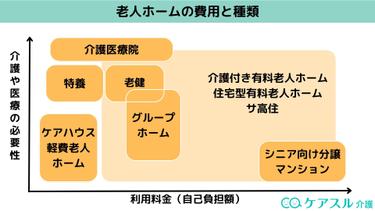

シルバーハウジングとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との違い

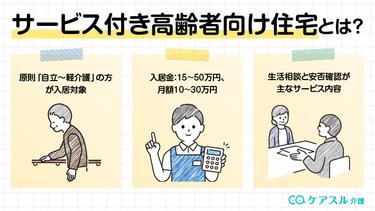

高齢者の方が利用できる住宅の選択肢は、シルバーハウジングの他に、サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)があります。

シルバーハウジングとサ高住との最大の違いは、供給者の違いにあります。

シルバーハウジングは、地方自治体や都市再生機構、住宅供給公社といった、公的な性質の強い機関によって運営されていますが、一方でサ高住は、民間企業によって運営されています。

こうした供給者の違いを背景に、主に費用とサービスという観点で違いがあるため、詳しく見ていきましょう。

費用の違い

シルバーハウジングとサ高住は、初期費用として敷金が発生するという点で共に共通しています。

一方で、月額費用については、シルバーハウジングでは、生活支援サービスに対する費用は、入居者負担ではなく、公費で賄われるのに対し、サ高住では、生活サービスの提供費が月額費用の中に含まれます。

また、公的な性質の強い機関によって運営されるシルバーハウジングは、そもそもの費用が安かったり、入居者の収入に応じた減免措置があるケースもありますが、民間企業によって運営されるサ高住は、一般的にはシルバーハウジングよりも費用が高くなる傾向にあるということを覚えておきましょう。

受けられるサービスの違い

シルバーハウジングとサ高住は、受けられるサービスとして、安否確認・見守りサービスと生活相談サービスといったサービスがあるという点で共通しています。

また、シルバーハウジングでもサ高住でも、原則介護サービスの提供は行っておらず、介護が必要となった場合には、訪問介護やデイサービスといった外部の介護事業者と契約する必要があります。

しかしながら、サ高住では、一般型の他に介護型が存在し、介護型のサ高住は、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているため、 介護付き有料老人ホームと同等の介護サービスを住宅内で受けることが可能です。(ただし、介護型の数は少ない)

そのほか、費用の違いとして、サ高住の費用はシルバーハウジングの費用よりも高くなる傾向にあることを説明しましたが、そうした背景で、サ高住の方が受けられるサービスが充実していたり、その質が高い場合が多いということも併せて理解しておきましょう。

高齢者の方が安心して生活ができる介護施設・高齢者向け住宅への入居を検討したいという方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、見学予約から日程調整まで無料で代行いたします。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

シルバーハウジングのメリット・デメリット

高齢者の住宅問題を解消する手立てとして、シルバーハウジングは有効ですが、実際にはメリットだけではなくデメリットもあります。そのため、特徴を詳細まで把握して、どのような点が魅力かだけではなく、いかなる点で不満を感じやすいのか、また、マイナスポイントとなりやすいのかなども知っておきましょう。

メリット

シルバーハウジングに住むメリットは、安価で住居が手に入れられる点にあります。特に自治体が運営しているシルバーハウジングの場合は、経済的に困窮した人が優先的に入居でき、かつ家賃なども安く設定されています。

周辺相場と同等かそれ以下に設定されている場合が多く、更新契約料もかからないためシルバーハウジングに住むことで得られるコストメリットは高いです。また、生活援助員が常駐していることで、高齢者でも安心して暮らせることもメリットの1つです。

安否の確認や健康面での相談、緊急時の家族や医療機関への連絡など、幅広いサービスが受けられるのはシルバーハウジングならではの魅力です。バリアフリー仕様で安全に生活を送りやすい点も魅力であり、これもシルバーハウジングのメリットといえます。

他にも通常の賃貸住宅だと、年齢を理由に入居を断られることがありますが、シルバーハウジングなら60~65歳以上などの要件をクリアすることで、高齢でも入居できることも魅力的なポイントです。

デメリット

シルバーハウジングのデメリットは、医療介護の職員は常駐していないため医療や介護ケアなどは受けられない点があげられます。シルバーハウジングで提供されているのは、あくまで簡単な生活支援であり、医療や介護などは外部のサービス事業者と契約して受ける必要があります。

また、健康な人しか入居できず、自立が難しいと判断された場合は入居審査で落ちたり、すでに住んでいる人でも要介護度が上がることで、退去を求められる可能性もあったりする点もデメリットです。

他にも入居の際に年齢や収入などの条件を満たさなければ入居できなかったり、年齢制限があることで家族との同居ができなかったりする点も、デメリットとして覚えておきましょう。

シルバーハウジングの利用方法

実際にシルバーハウジングを利用するには、どのような方法を用いるのかを知っていきましょう。利用を検討するうえでは、入居の申し込みの方法はもちろん、費用や入居の難易度なども知っておくことが大切です。細かいポイントを把握して、シルバーハウジングへスムーズに入居できるように準備をしていきましょう。

費用について

シルバーハウジングに住む際には、初期費用と月額費用がかかります。初期費用としては敷金や家具の購入費などがあげられます。敷金は家賃の1~3ヶ月分であることが多く、礼金は不要です。そのため、初期費用はそれほど高くはなく、エアコンなど基本的な家電が揃っていることも多いため、低コストで入居できます。

また、月額の費用は家賃以外にも、食費や水道光熱費、その他雑費なども考慮する必要があります。住居によっては管理費や共益費などが別途請求されることもあるため、これらの費用が家賃に含まれているかは確認しておきましょう。

入居までの流れ

シルバーハウジングに入居するまでの大まかな流れは、次の通りです。

- 空室があるかを調べる

- 入居条件を確認する

- 申し込みをする

- 契約をする

- 初期費用を支払い入居

まずは自治体や都市再生機構のホームページなどから、シルバーハウジングの空室があるかを見つけましょう。空室があるなら、自分が入居の条件を満たしているかを確認して、申し込みを行います。

申し込み後、審査を経て問題がなければ入居となりますが、希望者が多い場合は抽選となるため注意しなければなりません。なお、自治体が運営している施設は応募多数なら抽選となりますが、都市再生機構が運営している場合は先着順となるため、この点も覚えておきましょう。

契約をした後は、敷金などの初期費用を支払います。費用を支払うと入居が可能であり、現住所から引越しをして、入居は完了となります。

入居の難易度

高齢でも入居が可能であり、安価で住めるシルバーハウジングは人気であるため、応募多数で抽選となることも多いです。都市再生機構は先着順ですが、需要が高いため、空室は少なくなっています。

地域によって入居の難易度は違いますが、基本的には入居が難しく、長期間待たなければならないケースも多いことは理解しておきましょう。

高齢者の方が安心して生活ができる介護施設・高齢者向け住宅への入居を検討したいという方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人に最適な施設をご紹介していきます。

「幅広い選択肢の中から、自分に合った施設を選びたい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

シルバーハウジングは人気のサービス

安い家賃で入居でき、生活援助員が常駐しているシルバーハウジングは、高齢者が安心して暮らせる住居として人気です。しかし、人気が高い分競争率も高く、入居するまでに時間がかかってしまうことも少なくありません。

そのため、シルバーハウジングへの入居を考えているなら、早めから動き出しておくことが大切です。住みやすい住宅を確保するためにも、事前の情報収集は念入りに行い、スムーズにシルバーハウジングへ入居しましょう。