「認知症はどういう症状があるの?」「認知症の方に上手に対応する方法は?」このような疑問を持っていませんか?

認知症は種類によって特徴が異なり、症状にも個人差があります。対応方法によっては認知症が進行してしまうケースもあり、注意が必要です。

本記事では認知症の症状とケース別の具体的な対応方法を中心にご紹介します。認知症の特徴や症状を理解し、適切な対応で介護の負担を減らしましょう。

認知症介護のポイント①症状を認識する

認知症は、老化や病気によって脳の働きが低下する病気です。記憶力・判断力に障害が現れ、日常生活・社会活動に支障が生じるため、生活を送るために介護が必要となります。

認知症の原因となる疾患や障がいが同じであっても、症状には個人差があるので、現れる症状などにあわせた対応が必要です。

加齢による物忘れとの違い

認知症と物忘れには、以下のような違いがあります。

| 認知症にともなう物忘れ | 加齢による物忘れ | |

| 体験したこと | そのものを忘れる

例)食事をしたことを忘れる |

一部を忘れる

例)食事の献立を忘れる |

| 物を探すとき | いつも探し物をしている

誰かに盗まれたと思う |

自分で見つけようとする・見つけられる |

| 自覚 | ない | ある |

| 学習能力 | 新しいことを覚えられない | 維持されている |

| 進行 | 進行する | 進行・悪化しない |

認知症の種類によって物忘れの度合いは差がありますが、以上がおおまかな目安となるでしょう。

参照:もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

症状は大きく分けて2つ

認知症の症状は大きく分けて、以下の2種類があります。

- 中核症状

- BPSD(認知症の行動・心理症状)

それぞれの症状を詳しく解説します。

中核症状

脳の働きの低下によって引き起こされる症状です。周囲で起きている物事を正しく認識できなくなります。

具体的な内容は以下の通りです。

| 記憶障害 | 新しい物事を覚えられない | ||||

| 実行機能障害 | 物事を計画を立てて実行できない | ||||

| 見当識障害 | 時間・場所・人などがわからない | ||||

| 理解力の低下 | 考えるスピードが遅くなる | ||||

| 判断力の低下 | 使っていた家電などが使えなくなる | ||||

以上の症状は、認知症になると誰でも現れる可能性があります。周囲の状況を正しく認識しづらくなるため、生活を送るうえで支障が生じます。

参照:もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン

BPSD(認知症の行動・心理症状)

認知症の方の本来の性格や気質、さらには不安感・ストレス・人間関係などの身体的・環境的・心理的要因が中核症状に加わると引き起こされる症状です。周辺症状とも呼ばれ、以下のような症状が現れます。

- 穏やかだった方が怒りやすくなるなどの人格変化

- 周囲を歩き回り落ち着かない・ひとり言を繰り返すなどのせん妄

- 見えないものが見える・聞こえない音が聞こえるなどの幻覚

- 実際には起きていないことを思い込むなどの妄想

- 自分の感情を制御できずに攻撃的になる暴力行為

本人の日常生活に支障が出るのはもちろん、介護者にとっても大きな負担となります。

引用元:もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

認知症でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症介護のポイント②種類と特徴を確認する

認知症にはいくつか種類があり、代表的な種類は以下の通りです。

- アルツハイマー型認知症

- 脳血管性認知症

- レビー小体型認知症

それぞれの原因・特徴について、詳しく解説していきます。

最も割合が多いアルツハイマー型認知症

最も患者数が多い認知症です。脳内に溜まった異常なたんぱく質によって脳の神経細胞が破壊され、その結果、脳の萎縮が引き起こされるといわれています。

病気の進行はゆるやかな傾向です。初期症状は、食事をしたこと自体を忘れてしまうなどの短期記憶の障害が生じ、加えて時間や日付がわからなくなる・これまでできていた家電の操作ができなくなるなどの中核症状が現れます。

中期症状は、長期記憶にも障害が生じます。加えて自宅の位置やトイレの位置がわからなくなる・排泄などが自分1人では行えなくなるなどの中核症状が現れ、介護を必要とする機会が増えるでしょう。後期症状は、家族を認識できなくなる・筋力の衰えによる身体機能の低下などの症状が現れ、寝たきりになるケースもあります。

脳梗塞などによって発症する脳血管性認知症

脳梗塞・脳出血などが原因で引き起こされる認知症です。脳の神経細胞に十分な血液や栄養が供給されないことによる、脳細胞へのダメージが原因とされています。

脳血管障害が起こるたびに階段状に進行します。ダメージを受けた脳の位置によって症状が異なるため、症状の個人差が大きいのが特徴です。ダメージを受けていない部分の機能は保たれるため、症状はまだら状となります。

初期の記憶障害は比較的軽度ですが、感情がコントロールできない・意欲の低下などといった精神的な症状が現れます。脳血管障害による歩行障害・排尿障害といった身体的な症状も併発しやすいでしょう。

幻視の症状があるレビー小体型認知症

大脳皮質にたんぱく質であるレビー小体が溜まって引き起こされる認知症です。たんぱく質が溜まり、脳神経が少しずつ減少するといわれています。

時間や日によって症状に差があります。そのため、進行がわかりづらいですが、アルツハイマー型認知症と比較すると進行速度はあまり変わりません。初期の記憶障害は軽度ですが、現実にはないものや人が見える幻視・手足の震えや筋肉がこわばるといったパーキンソン症状が特徴です。

認知症介護で家族が気遣うべきポイント

認知症の方を介護するうえで、家族が気をつけるべき4つのポイントがあります。

- 本人のできることに目を向ける

- わかりやすい言葉で伝える

- 安定して穏やかに対応する

- 必要のない変化はなるべく避ける

それぞれのポイントを具体的に解説します。

本人のできることに目を向ける

認知症によって、これまで出来ていた役割が果たせなくなるケースもあります。そのため、能力低下を理解する姿勢が必要です。本人にとって無理なくできる活動や役割を見つけ、失敗につながるような作業は避けましょう。

わかりやすい言葉で伝える

認知症の方は理解力が低下しているため、高齢者の方に伝わりやすい言葉を使って会話しましょう。1度に多くの内容を話さず簡潔に話すと、より会話がしやすくなるでしょう。

安定して穏やかに対応する

過度に叱ったり責めたりする行為は、認知症を進行させる原因になります。認知機能の低下により、責められている理由がわからずに不安な気持ちだけが残ってしまいます。責められてしまうと自発的に行動しなくなり、思考・行動の機会が減少した結果、脳の老化が進むでしょう。そのため、失敗などに対しても穏やかな態度で接することが大切です。

なお、認知症の方が怒り出したり混乱が見られたりした場合は、対応方法の変更や時間を置いて対応するなどして、衝突を回避しましょう。

必要のない変化はなるべく避ける

環境が変化すると不安や混乱によって、認知症が悪化するケースがあります。認知症の進行具合によっては見当識障害により周囲の環境を認識できず、不安や恐怖を感じてしまいます。部屋の模様替え・入院・施設入所など生活環境が変化した場合は、認知症の方がなるべく安心できるよう配慮しましょう。

認知症介護のケース別の対応方法

認知症の方への対応は、症状を理解して行う必要があります。しかし、認知症が進行するにつれて、これまでの対応方法では通じず、対応に悩んでしまう以下のようなケースも少なくありません。

- ご飯を食べたことを忘れる

- トイレ以外で排泄する

- 急に怒り出す

- 「家に帰る」と落ち着かなくなる

ケース別に対応方法の具体例を解説します。

ご飯を食べたことを忘れる

認知症の方は、脳の機能の低下により満腹感を感じにくい状態です。記憶の障害があるため出来事自体を忘れてしまうため、食事をしても「まだご飯を食べてない」と空腹感を訴えるケースがあります。

対応としては、否定せずに発言を一旦受け入れてから対応を考えましょう。カロリーに配慮した軽食・おやつの配膳や、一回当たりの食事量を減らし複数回に分けて配膳する方法もあります。

求めに応じて食事を出し続けると、栄養の偏りや便秘など健康上の問題につながることもあるため注意が必要です。

トイレ以外で排泄する

見当識障害によってトイレや部屋の位置がわからなくなり、トイレ以外で排泄してしまうケースもあります。

対応としてはまず、トイレ以外の場所で排泄をしたことを責めない姿勢が大切です。

「張り紙等を貼る」「トイレまでの動線に矢印などで目印をつける」など、トイレの場所をわかりやすくする工夫をすることで状況が改善されることもあります。

また、トイレに行く時間やタイミングが分かれば、先に声をかけトイレを促してみるなどの対応が考えられます

急に怒り出す

認知症の方は自分の気持ちをうまく伝えられずにストレスを感じてしまいます。認知機能の低下によって感情のコントロールができず、急に怒り出してしまうケースもあるでしょう。

対応としてはまずその場から離れ、距離と時間を置くことで、お互いの気持ちをクールダウンさせることが先決です。

その場で相手を説得したり、本人の話を否定したりするのは禁物です。感情がたかぶり、どうしてよいかわからず、かえって混乱が深まる恐れがあります。

暴力や暴言のきっかけになることもあり、お互いにとって負荷が大きくなるリスクも高まります。

落ち着いたところで、本人が怒ったことを忘れているようなら、そのまま通常通り接しましょう。蒸し返すことはあまりおすすめできません。

「家に帰る」と落ち着かなくなる

見当識障害・記憶障害によって自分が現在いる場所・なぜここに居るのかを認識できず、自宅に居ても「家に帰る」と落ち着かないケースもあります。

対応としては「否定せずに話を聞く」「飲み物やちょっとしたおやつを勧める」「落ち着いたところでさりげなく話題を変えてみる」などの方法があります。

天候や健康上に問題がなれば、一度外に出てもらいさりげなく後から見守り、気が済んだところで一緒に帰宅すると気分転換になります。

「ここがあなたの家です」「帰る場所がありません」など理詰めでの説得は、本人の不安を増大させるだけなので、避けたほうがいいでしょう。

認知症介護でストレスを溜めないコツ

介護うつのという言葉がもあるほど認知症の方の介護では、疲労やストレスが溜まったり自分の時間が制限されたりと、さまざまな苦労が尽きません。

認知症の方の介護でストレスを溜めないコツは、以下の2つあります。

- がんばりすぎない

- 悩みやイライラを1人で抱え込まない

それぞれのコツを具体的に解説します。

がんばりすぎない

介護者自身の健康や趣味活動を大切にし、がんばりすぎないようにしましょう。ストレスを溜めると体調を崩し、介護の継続自体が難しくなってしまう場合もあります。

介護の負担の軽減のためにデイサービス・ショートステイなどの介護サービスの利用や、高齢者用の配食サービスなども利用を検討し、双方がストレスなく生活を送れるようにしましょう。

悩みやイライラを1人で抱え込まない

認知症の方を介護するうえで悩みは尽きません。特に自宅などの閉鎖的な空間では、気分が落ち込んでしまう時もあります。

介護に関する悩みや気がかりは1人で抱え込まずに、誰かに話してみるだけで気持ちが楽になることも多くあります。

家族関係の相談なら家族や親類、介護に関する相談はケアマネジャー、介護サービススタッフ、主治医などの専門職を、ただ気持ちを吐き出したい時は電話やLINEなどの介護相談窓口や友人を、近くにいる人や話しやすい人から頼ってみましょう。

介護について悩んだときは

介護について悩んだときは、以下の施設などで相談できます。1人で抱え込まずに相談してみましょう。

住み慣れた地域での生活が継続できるよう、保健医療・介護に関する相談を受け付けています。相談内容に応じて適切な介護サービス・制度の利用ができるよう支援が受けられます。

認知症介護の経験者が電話相談を受け付けています。認知症に関する知識・介護の仕方・悩みや愚痴などを相談できます。

認知症に関する専門的な知識があるスタッフが相談を受け付けています。認知症疾患医療センターは、認知症に関する詳しい診断・BPSD・身体の合併症などに対応している機関です。認知症に関して気になることが相談できます。

介護施設への入所を検討するタイミング

介護施設への入所を検討するタイミングは、以下のような場合です。

- 介護者が常に見守っていないといけない

- 認知症が進行しており今後に不安がある

- 介護者の負担が大きい

なお、施設に入所するご本人と事前に相談し、介護者の負担が大きくなりすぎないうちに余裕を持って、施設選びを始めるとよいでしょう。

施設への入居を検討しているという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症の方が入所できる主な介護施設

認知症の方が入所できる主な施設は、以下の通りです。

- 特別養護老人ホーム

- グループホーム

- 有料老人ホーム

介護施設によって入所できる条件は異なり、個別に条件を設定している場合もあります。それぞれの介護施設の入所条件をご紹介します。

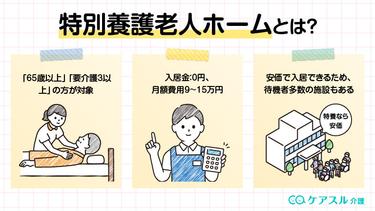

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、原則として65歳以上の方で要介護3以上の方が対象です。入居サービスは地域密着型・広域型と分かれており、地域密着型は施設がある市区町村に住民票があることが条件です。対して広域型は居住地にかかわらず入居できます。

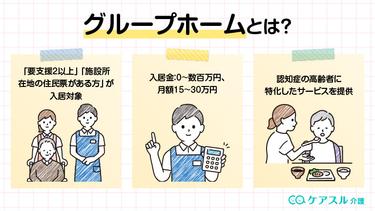

グループホーム

グループホームは、原則として65歳以上の方で要支援2・要介護1~5の認知症の方が対象です。施設がある市区町村に住民票があることが条件となります。

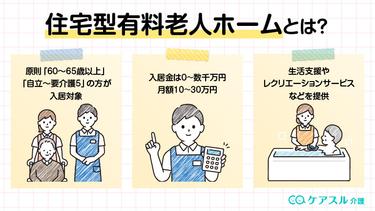

有料老人ホーム

有料老人ホームは、介護専用型・自立型・混合型があります。介護専用型は要介護1以上の方が対象です。自立型は自分で生活できる方・混合型は介護が必要の有無にかかわらず入居できます。

年齢は原則として60歳~65歳以上が対象です。個別に条件を設定している施設もあるため、事前に条件を確かめておきましょう。

認知症の方への適切な対応方法を知ってがんばりすぎない介護を

認知症の症状は個人差が大きく対応も難しいことから、家族の負担は少なくありません。介護に関する悩みは1人で抱え込まず、周囲の人への相談が大切です。

認知症の種類ごとの特徴や対応時のポイントを日々の介護に活かし、必要に応じて介護施設などのサービスも検討してみましょう。