親や親族などの介護をしている人の中にとって必ず必要になるのが介護保険サービスです。介護保険サービスは要介護度によって区分限度額が決まっているので、要介護度が上がれば上がるほど多くの介護サービスを利用することが出来るようになります。

したがって、ほとんどの人は日々の状態を正しく診断してほしいと考えると思いますが、一方で「本当はできないのに見栄を張って出来ると言ってしまって介護度が低く認定された」「普段できないことを頑張ってやってしまい介護度が低く認定された」などのように、実際の介護度を正しく認定してもらえなかった経験がある人も少なくないと思います。

そこで、本記事では介護保険の認定調査で正しく認定してもらうコツについて紹介していきます。

介護保険の認定調査でみられているポイント

介護保険の認定調査のコツの前にまずは認定調査の際に見られているポイントについて紹介していきます。

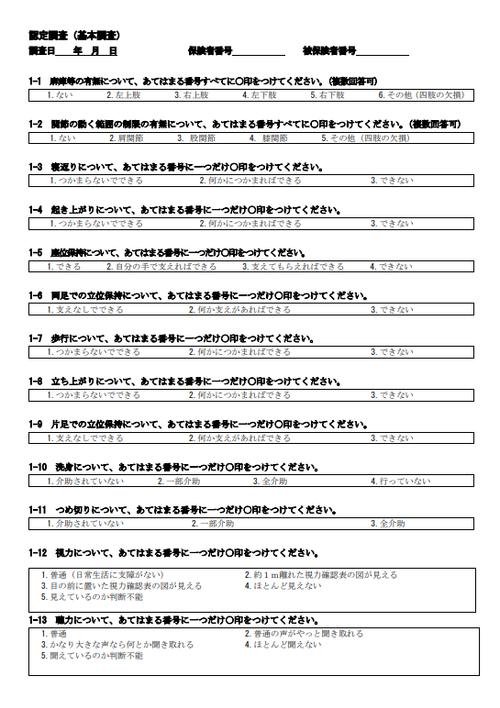

介護保険の認定調査は市区町村の職員もしくは自治体から委託されたケアマネージャーが「認定調査票」という書類をもとに調査していく他、判定のタイミングでは主治医の意見書も参考にされます。

認定調査で見られているポイントについてまずは抑えていきましょう。

74項目で身体状況をチェックされている

介護保険の認定調査の際は合計74項目で身体状況についてチェックされます。聞き取り調査の項目は以下の大きく5つに分けられています。

- 身体機能・起居動作

- 生活機能

- 認知機能

- 精神・行動障害

- 社会生活への適応

- その他

それぞれのチェック項目は以下の一覧表のとおりです。

| 大項目 | 小項目 |

|---|---|

| 1身体機能・起居動作 | 麻痺(5) |

| 拘縮(4) | |

| 寝返り | |

| 起き上がり | |

| 座位保持 | |

| 両足での立位 | |

| 歩行 | |

| 立ち上がり | |

| 片足での立位 | |

| 洗身 | |

| つめ切り | |

| 視力 | |

| 聴力 | |

| 2生活機能 | 移乗 |

| 移動 | |

| えん下 | |

| 食事摂取 | |

| 排尿 | |

| 排便 | |

| 口腔清潔 | |

| 洗顔 | |

| 整髪 | |

| 上衣の着脱 | |

| ズボン等の着脱 | |

| 外出頻度 | |

| 3認知機能 | 意思の伝達 |

| 毎日の日課を理解 | |

| 生年月日をいう | |

| 短期記憶 | |

| 自分の名前をいう | |

| 今の季節を理解 | |

| 場所の理解 | |

| 徘徊 | |

| 外出して戻れない | |

| 4精神・行動障害 | 被害的 |

| 作話 | |

| 感情が不安定 | |

| 昼夜逆転 | |

| 同じ話をする | |

| 大声を出す | |

| 介護に抵抗 | |

| 落ち着きなし | |

| 一人で出たがる | |

| 収集癖 | |

| 物や衣類を壊す | |

| ひどい物忘れ | |

| 独り言・独り笑い | |

| 自分勝手に行動する | |

| 話がまとまらない | |

| 5社会生活への適応 | 薬の内服 |

| 金銭の管理 | |

| 日常の意思決定 | |

| 集団への不適応 | |

| 買い物 | |

| 簡単な調理 | |

| 6その他 | 医療について(12) |

※()内の数はそれぞれの中項目の中の項目数となります。

上記の表のように全部で74項目について確認され、それぞれどの程度の介助が必要かという観点でチェックされていきます。チェックされた項目は認定調査票の結果に基づいて一次判定のコンピューター判定にかけられ分析されていきます。

認定調査の際に結果を記入される認定調査票は厚生労働省によって開示されており、実際の認定調査票は以下のようになっています。

※出典:厚生労働省「認定調査票(概況調査)」

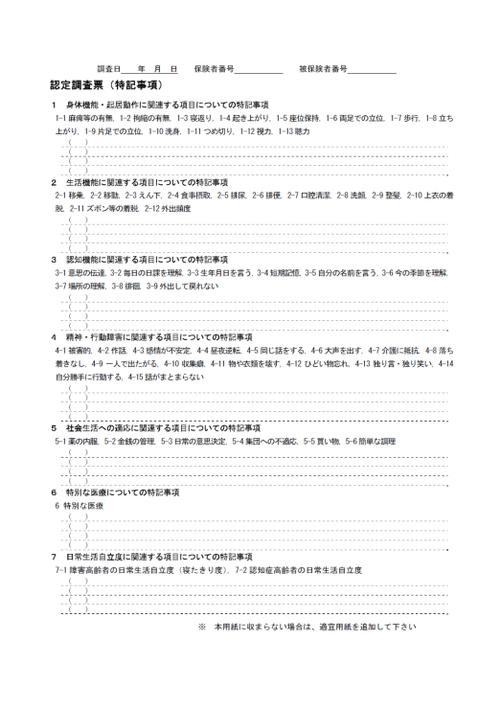

特記事項を記入する

認定調査の際はすべての方に共通した74項目の基準以外にその人独自の状態を記入する欄として特記事項として自由に身体状況について記入する項目があります。

というのも、やはり認定調査票だけでは測り切れないポイントがあることや介護を普段から行っている家族だけが知る情報等もあるので、聞き込みや認定調査中にわかったことなどを記入する項目として特記事項もあるのです。

特記事項のフォーマットとしては以下の参考画像のように上記の項目ごとに特徴的な事項が無いか記入する形式となっています。

出典:厚生労働省「認定調査票(特記事項)」

主治医の意見書も参考にされている

認定調査の際に認定調査員によって記入される認定調査の概況調査・特記事項のほかにも、二次判定の保険・医療・福祉の学識経験者からなる介護認定審査会では主治医の意見書も参考にされています。

したがって、認定調査の際に記載されえる認定調査票との結果の乖離がある場合などはここでダブルチェックに合うため、認定調査だけで結果が決まるというわけではありません。

良くも悪くも認定調査の結果だけで介護度が決まるわけではないので、意見書を書いてもらう主治医も普段から診てもらっているかかりつけ医などに書いてもらうようにしましょう。

介護認定のメリットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

また介護認定を受けた上で、身体状況にあった介護施設に入居したい方はケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人様のニーズに合った施設をご紹介しています。

「納得のいく施設選びをしたい」という方は、まずはぜひ無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険の認定調査のコツ

次に介護保険の認定調査のコツには以下の5つあります。

- 正直に現在の身体状況を伝える

- 必ず家族が立ち会う

- 調査の時に出ていない症状等も伝える

- 普段の状況をメモで伝える

- かかりつけ医に意見書を書いてもらう

- 認定が厳しくなっていることを把握しておく

正直に現在の身体状況を伝える

介護保険の認定調査のコツの一つ目は正直に現在の身体状況を伝えることです。

というのも、認定調査の差によくある問題として調査を受ける親などの被介護者が出来ないことを見栄を張ってしまい「出来る」と言ってしまったり、普段できないことまで頑張ってやってしまうということがあります。

したがって、認定調査の際は事前に本人に対して調査をする目的や理由、調査によって本人が受けるメリットなどについても丁寧に伝えていく必要があります。例えば、「介護サービスが充実する」ではなく「これまで以上に丁寧にヘルパーさんに診てもらえる」と伝えたり、親の介護をしている場合は正直に子供である自分のことも考えてもらう世に伝えるなどです。

したがって認定調査の際に正しく判定してもらうコツの一つ目は、普段できないことを出来ると言ったりやったりしてしまわないように事前に本人とコミュニケーションをとっておくことであると言えるでしょう。

必ず家族が立ち会う

介護保険の認定調査のコツの二つ目は必ず家族が立ち会うことです。

というのも、認定調査では本人が自覚していることだけではなく、普段家族が介護をしているときに気が付いたことなどを特記事項に書いたりして二次判定の参考にすることも少なくないからです。

また、本人は出来ると思っていても実際にはできないことなども少なくないので、第三者の立場で客観的に介護の状況を伝える必要があります。

介護認定は「どれだけ自分で出来るか」ではなく「どれだけ介助が必要か」を測る調査となるので、介護者の目線が必要不可欠です。したがって、家族ではなくとも介護を普段からしている第三者に出席してもらうことを検討しましょう。

調査の時に出ていない症状等も伝える

介護保険の認定調査のコツの三つ目は調査の時に出ていない症状等も伝えることです。

というのも、認知症などの症状の波が激しい場合は普段認知症の症状が出ていても調査の時に出ていないという状況もあります。また、体の調子に波があるという人も少なくありませんので、調査の際は仮に動作などが問題なくできているとしても普段はどうかという観点で認定調査員に伝えるようにしましょう。

例えば、認知症の場合は本人も自覚していない場合も少なくありませんので、後述するように普段の状況を日記につけて置いたりするのも有効だと言えるでしょう。

以上より、介護認定のコツの三つ目は調査の時に出ていない症状等も伝えることと言えます。

普段の状況をメモで伝える

介護保険の認定調査のコツの四つ目は普段の状況をメモなどに残して認定調査員に伝えることです。

というのも、上述のように普段の状況と違った症状が出ている場合や認知症などで自分の症状に自覚的ではない場合は認定調査の日によって介護度が変わってしまう可能性があるので、普段の調子を伝える必要があります。

その際に言葉だけではなく日記などをつけておいて、認知症や普段の日常動作の状況を時系列を追って伝えることで特記事項などに書いてもらうことが出来ることもあります。

以上より、認定調査の際のコツとしては普段の状況をメモなどに書き留めておき、認定調査の際に口頭で伝えることと言えるでしょう。

認知症の要介護認定について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

かかりつけ医に意見書を書いてもらう

最後に、認定調査ではありませんが要介護認定の一つの判断基準となる主治医の意見書は、入院先の医師等ではなく普段から状況を見てもらっている主治医に書いてもらうようにしましょう。

というのも、入院先の医師などの一時的にしか状況を把握している医師の場合だと長期的な動向について伝えづらく、長い間認知症の症状などが出ていたとしても一時的なものとしか伝えることが出来ません。

例えば、ケガや病気で入院し介護が必要となった場合に要介護認定を受ける際に入院先の主治医に書いてもらうこともあると思いますが、総合病院や専門病院の医師は長期間にわたって患者さんを診ていないので、意見書等を書きなれていないこともあります。

したがって、意見書を書いてもらう際は普段から様子を見てもらっているかかりつけ医などに相談して意見書を書いてもらうようにしましょう。

認定が厳しくなっていることを把握しておく

介護保険が適用できるサービスの利用者は増えており、これによって市区町村の財源に負担がかかっています。そのため、地域での介護費を抑えるために判断基準が厳しくなっているという背景もあります。これは社会構造による問題です。

日本では高齢化の進行によって、高齢者が増加しており、今後その数はさらに増えます。超高齢化社会と呼ばれる日本においては、介護の需要は非常に高く、実際に要介護認定を受けて、保険適用の介護サービスを利用している人は少なくありません。

介護保険を利用すると、利用者の自己負担は1~3割程度であり、残りは市区町村が負担します。つまり、要介護認定の人が増え、保険適用のサービス利用者が増えるほど、市区町村の負担分が増大して、結果的に財源不足などの問題を抱えてしまいます。

介護サービスの円滑な提供は必要であるものの、要介護認定者が増えすぎることで自治体の財政を圧迫しかねないことから、判定基準が厳しくなっている現状があることは頭に入れておきましょう。

介護保険の認定調査の際にやってはいけないこと

介護保険の認定調査の際はつい多くの介護保険サービスを利用するために、実際よりも高い介護度で認定してもらいたいという気持ちが出るかもしれませんがやはり状況を悪く言ったりして間違った判定を出すための行動はとってはいけません。

というのも、介護保険制度のルール上の問題というよりも本人と会っていない介護度・ケアプランに基づいて介護保険サービスを利用することで過度に介護を受けることになってしまい、かえって早く介護度が進行することがあるからです。

例えば、特別養護老人ホームに入れるために要介護3以上の認定をしてもらったとしても、本人の介護度では必要としていない介護サービスまで特別養護老人ホーム(特養)では提供されるので、かえって早くぼけてしまったり身体状況が悪化することがあります。

結果的に在宅介護の期間が長くなったりすることもありますので、本人に健康でいてもらうためにも高い介護度で判定してもらうための努力をしたりするのはやめましょう。

介護保険の利用者負担について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険の認定調査に納得できない場合は?

介護保険の認定調査に納得できない場合は「不服申し立て」や「区分変更申請」などの方法で行政に問い合わせることが出来ます。

納得できない場合は不服申し立てをしよう

要介護認定の結果に納得できないなら、都道府県が設置している介護保険審査会に「不服申し立て(審査請求)」を行うことが出来ます。

まずは市区町村役場の介護保険課の認定審査係の担当者に結果についての相談をしましょう。どのような理由でその認定結果になったのか、理由を確認したり、要支援度や要介護度を上げられないかなどの相談をしたりすることがおすすめです。もし担当者から説明を受けても納得できないなら、都道府県の介護保険審査会に「不服申し立て(審査請求)」行いましょう。

介護保険審査会に審査請求を行うことで、要介護認定の再調査が依頼できます。再度訪問による聞き取り調査やコンピュータによる判定などをしてもらうことで、場合によっては認定の結果が変わることもあります。

区分変更申請をするのも一つの手段

不服申し立てによって結果が変わらなかった場合や明らかに判定までに期間がかかることがわかっている場合は区分変更申請をするのも一つの手段であると言えるでしょう。

区分変更申請とは本来ケガや病気の進行で介護度が明らかに変わったと言える場合できる申請手続きですが、納得できない場合は本人の身体状況と介護度があっていない状態と言えるので不服申し立ての代わりに区分変更申請をするのも少なくありません。

不服申し立てに関しては認定結果をもらった翌日から60日以内に申請をしなくてはならない一方で、区分変更申請はいつでも行うことが出来、1カ月程度で審査結果が出るのでより申請しやすいと言えるでしょう。

またケアスル介護では、介護認定を受けていない「自立」の方でも入居できる高齢者向け住宅も多数ご紹介しています。

「まだ元気だけど、一人暮らしは不安になってきた」という方も、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険の認定調査のコツを抑えて正しく判定してもらおう

ここまで介護保険の認定調査のコツについて解説してきましたが、いかがでしょうか。

介護保険の認定調査は本人が介助の必要性を感じていなかったり、認定調査の際に見栄を張ってしまったりした結果現状とは異なる結果が出ることも少なくありません。

したがって、メモを残して置いたり、普段から介護をしている家族が出席するのが必ず必要です。

今後のケアプランも要介護度によって変わってくるほか、入居できる施設も介護度によって変わるのでコツを抑えて正しく判定してもらいましょう。

要介護認定の申請方法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

介護保険の認定調査で見られているポイントは、「身体状況」「特記事項」「主治医意見書」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険の認定調査のコツは、「必ず家族が立ち会う」「調査の時に出ていない症状等も伝える」「かかりつけ医に意見書を書いてもらう」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。