今回は、ワーク・エンゲイジメントという視点から、介護従事者のやりがい、働きがいについてお伝えします。

滋賀文教短期大学 子ども学科

社会福祉士、福祉レクリエーション・ワーカー

日本福祉文化学会、日本体育・スポーツ・健康学会、舞踊学会

日本社会事業大学社会福祉学部卒業。日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科修了(修士/スポーツ科学)。

特別養護老人ホーム等での勤務を経て2007年より静岡福祉大学助手。その後、他大学での教鞭を務めた後、2023年度より現職。

介護を含め社会福祉専門職の養成教育の視点から、実習等「経験」を通して陶冶される専門職としての職業意識について研究しています。

1.そもそもワーク・エンゲイジメントって何? ~仕事との向き合い方~

皆さんは仕事に対してどのような「やりがい」、「働きがい」を感じながら向き合っていますか?それは「売り上げ」や「事業拡大」を目標に掲げる人もいるでしょうし、お客様の笑顔といった「顧客の満足度」で頑張っている人もいるでしょう。また、伝統工芸品などの生産に携わり、「伝統を未来につないでいく」事にやりがいを感じたり、人それぞれの価値観を持ちながら仕事に従事されている事と思います。

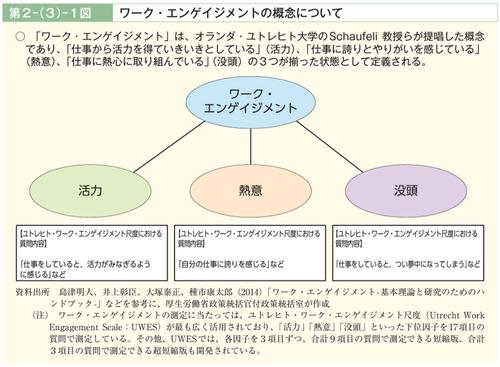

さて、ワーク・エンゲイジメントとは、仕事に対する心理状態について3点、①「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、②「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、③「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)のこれら3つが揃った状態を指します[i]。

ワーク・エンゲイジメントが高いのであれば、その人は仕事から活力を得て誇りとやりがいを感じながら熱心に取り組めている状態にあるといえます。誰もが「働きがい」を感じて仕事に取り組みたいものですよね。

しかし、一方で「働き方」を考えてみると、世の中には「働きすぎ(ワーカホリズム)」や頑張りすぎた後に徒労感や無力感を感じて仕事への意欲を失う「燃え尽き(バーンアウト)」といった問題も現代社会の働き方が抱えている課題と言えます。

引用:厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析 ─人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について─」、P175

2.介護従事者の「仕事の向き合い方」

さて、それでは介護従事者の仕事に対する向き合い方にはどのような傾向があるのでしょうか。公益財団法人介護労働安定センターによる「令和4年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」[ii]の大規模な職員アンケートの調査データから幾つか読み解いてみたいと思います(※)。

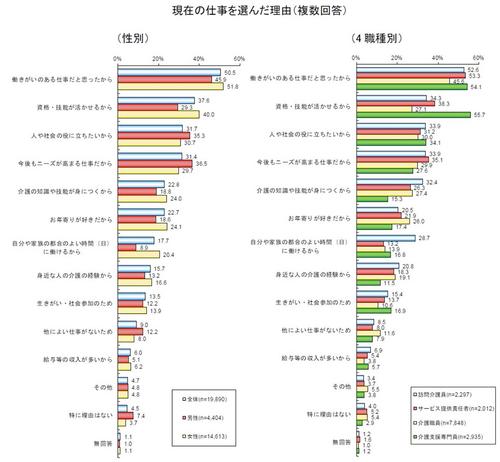

現在の法人に就職した理由について介護従事者の回答は、「資格・技能が活かせるから」の37.2%で最も高く、「やりたい職種・仕事内容だから」(36.4%)、「通勤が便利だから」(36.3%)、「働きがいのある仕事だと思ったから」(34.8%)、「人や社会の役に立ちたいから」(23.5%)と続きます。

また、「資格・技能が活かせるから」は職種別でみても高いのですが、その中でも介護支援専門員が特に高く回答しています(51.1%)。介護支援専門員になるには福祉・医療系資格の取得だけでなく、その後5年間の実務経験を経てから受験し合格する必要があります。これも介護従事者の仕事に対する意欲の高さがうかがえます。

引用:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度介護労働実態調査結果 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」、P46

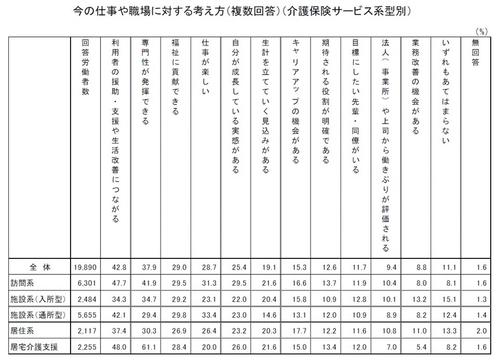

そして、今の仕事や職場に対する考え方は、「利用者の援助・支援や生活改善につながる」が42.8%で最も高く、「専門性が発揮できる」(37.9%)、「福祉に貢献できる」(29.0%)、「仕事が楽しい」(28.7%)、「自分が成長している実感がある」(25.4%)と続きます。

回答から介護従事者の多くが、介護を必要とする人に向き合い、仕事として自分の役割を発揮したい、貢献したいという姿勢の表れが読み取れるかと思います。

引用:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度介護労働実態調査結果 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」、P47

このように見ていくと、介護の仕事に対する「熱意」、「活力」、「没頭」と介護職のワーク・エンゲイジメントは高く結びつきそうですが、一方で働く上での悩み等も明らかになっています。

「令和4年度介護労働実態調査結果 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」の調査でも、「労働条件等の悩み、不安、不満等」について尋ねていますが、「人手が足りない」、「仕事内容のわりに賃金が低い」との回答が高く、働く環境としては悩みを抱えながら介護に向き合っている事がうかがえます。この点については、昨今の介護の人手不足や給与問題のニュースで広く認識されているかと思います。

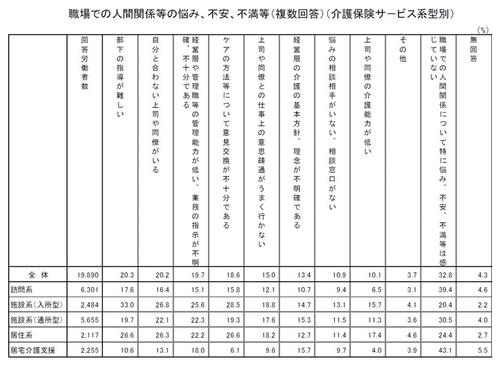

ただ、この調査の中では「職場での人間関係の悩み、不安、不満等」についても尋ねています。「職場での人間関係について特に悩み、不安、不満等は感じていない」と回答した介護従事者も多くいるのですが、悩みがある介護従事者は、主に「部下の指導が難しい」(20.3%)、「自分と合わない上司や同僚がいる」(20.2%)、「経営層や管理職等の管理能力が低い、業務の指示が不明確、不十分である」(19.7%)、「ケアの方法等について意見交換が不十分である」(18.6%)といった点で悩みを抱えている事が明らかになっています。

引用:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度介護労働実態調査結果 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」、P62

介護従事者が介護に対する「熱意」、「活力」、「没頭」する力を持っている一方で、そのやる気を妨げる職場での様々な悩みも抱えながら利用者に向き合っている姿がうかがえます。

ただ、これらの課題については改善につながるポイントもあります。過去に私が関わった調査[iii]でも介護従事者の抱えているストレスが読み取れましたが、一方で介護職のワーク・エンゲイジメントが高い(介護に対する「熱意」、「活力」、「没頭」する力が高い)職員の傾向も見えてきました。

仕事に対する意義や適性といった本人の問題だけでなく、「上司のサポート」、「上司のリーダーシップ」、「上司の公正な態度」、「ほめてもらえる職場」、「失敗を認める職場」といった上司や同僚からフィードバックやサポートされる職場の人間関係が構築されている事がワーク・エンゲイジメントを高めると推測されます。職場の適切な人間関係が保たれる事でポジティブな姿勢で仕事に向き合えるわけですから、その結果として介護従事者も利用者に対してポジティブな姿勢で介護ができる事につながります。

3.まとめ

介護職のワーク・エンゲイジメントという視点から介護従事者のやりがい、働きがいについて取り上げてみました。多くの職員が介護への「熱意」、「活力」、「没頭」する力を持ちつつも、うまく発揮できなかったり苦悩している職員の姿もうかがえたのではないかと思います。

介護はICT化も進みましたが「人の手」による部分も多いです。職員がポジティブな姿勢で利用者と向き合えているかどうか、その環境を保つことができている施設(組織風土)かどうかというのは皆さんが介護サービスの利用を検討する上での参考になればと思います。

※2024年4月時点での最新データとなります。

[i] 厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析 ─人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について─」

[ii] 公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」

https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023r01_chousa_cw_kekka.pdf

(2024年4月20日閲覧)

[iii] 美濃陽介、吉川直人、三岳貴彦「介護保険施設に従事する介護職の職業性ストレスとワーク・エンゲイジメントに関する考察」、青森中央短期大学研究紀要第32号、pp.87-98、2019