有料老人ホームの検討を始める時に、最初に気になるのがどのようなホームが本人やそのご家族に合っているのか、という点ではないでしょうか。

一口に「有料老人ホーム」といってもその種類は多岐に渡り、またサービス内容もそれぞれのホームによって変わってきます。

この記事では、有料老人ホームの類型の1つである「住宅型有料老人ホーム」の特徴や入居条件、サービス内容について紹介します。

現在の利用希望者の状態やご家族に合った有料老人ホームを選ぶために、「住宅型有料老人ホーム」について詳しく見ていきましょう。

住宅型有料老人ホームの特徴

住宅型有料老人ホームは、有料老人ホームの類型の1つで、主に民間企業が運営し、自立から要支援・要介護の方まで、さまざまな状態の方が入居しています。

提供されるサービスは、生活支援や緊急時の対応、レクリエーションなどで、特に自立型のホームでは娯楽部分が充実しており、日々の生活が楽しくなるような仕組みが整っていることが多いです。

一方で、住宅型有料老人ホームでは介護サービスは提供されていません。入浴・食事・見守りといった介護や看護、リハビリなどの介護サービスを受けたい方は、外部の介護サービス事業所と契約をして利用する必要があります。

提供しているサービス

住宅型有料老人ホームの主なサービス内容は、以下の通りです。

| サービスの種類 | サービス内容 |

|---|---|

| 食事の提供 | 1日3食の食事提供。施設によってはおやつの提供もある。 ソフト食やきざみ食のような入居者の状態に合わせた食事にも対応している。 |

| 掃除・洗濯・買い物などの生活支援 | 家事を負担に感じる入居者の方を対象に、掃除・洗濯・買い物代行などの家事をはじめとした生活支援サービスを提供している。 |

| レクリエーションやイベント | 豊かで新鮮な暮らしを送るため、料理や楽器の演奏といったレクリエーション、パーティーといったイベントの開催が活発。 |

| 生活相談 | 施設での暮らしや、介護状況についてなどの相談をすることができるサービス。 入居者のみならず、そのご家族の方も利用できる。 |

| 緊急時対応 | 職員の配置が少ない夜間帯でも、有事の際には対応してくれるサービス。 場面に合わせて、介助や救急車の手配などの対応を行ってくれる。 |

| 見守りサービス | 転倒や転落といった事故や急な体調不良を事前に防ぐべく、入所者の言動や様子を観察するもの。 |

上記のようなサービスの提供が主ですが、施設によって提供されるサービスは異なります。

というのも、住宅型有料老人ホームには、施設職員に関する明確な配置基準がなく、施設によっては看護師や医師などの専門的なサービスを提供できる職員がいる場合もありますし、一方で必要最低限の職員のみを配置している施設もあるといったように、人員配置によって提供できるサービスに違いがあるのです。

また、住宅型有料老人ホームは、比較的軽度の高齢者を対象とした施設であることから、介護サービスの提供がないという特徴を持ちます。

ですが、住宅型有料老人ホームに入居したら、介護サービスを受けることができないというわけではありません。介護サービスを利用したい場合は、施設が提携している介護サービス事業者、もしくはその他の外部サービスを利用することが認められています。

利用可能な外部の介護サービス

住宅型有料老人ホームで利用可能な外部の介護サービスの例を、以下の表で紹介します。

| サービスの種類 | サービス内容 | |

|---|---|---|

| 訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う |

| 訪問入浴介護 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |

| 訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う | |

| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う | |

| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる日帰りのサービス。自宅と施設までは送迎してくれる。 |

| 通所リハビリ(デイケア) | 病院・老健・診療所等に通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作等のリハビリを受けることができる。食事や入浴といった生活援助の提供もある。 | |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 | |

| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や食事などの介護や機能訓練等のサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 | |

| 療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な方を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 | |

介護サービスが必要という場合は、まず生活相談員に相談してみましょう。

適切なサービスを教えてくれるだけでなく、外部の介護サービス事業者との連絡も行ってくれるため、安心して任せることができます。

人員基準

住宅型有料老人ホームは有料老人ホームの中でも、自立度の高い高齢者が入居する施設です。そのため、必要なサービスは利用者ごとに違いがでます。

このような背景もあり、施設が提供するサービスに必要なスタッフが配置されていれば問題はないとされています。すなわち、住宅型有料老人ホームに人員配置基準は定められていないのです。

それでは、一般的な住宅型有料老人ホームでは、どのようなスタッフが配置されているのでしょうか。

分かりやすいよう一覧にまとめましたので、参考にしてください。

【配置する職員数】

| 職名 | 配置人数 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 施設長(管理者) | 1名 | 施設の管理責任者 |

| 生活相談員 | 必要数 | 利用者とご家族の相談役 |

| 介護職員 | 必要数 | 日常生活の援助 |

| 看護職員 | 必要数 | 利用者の健康管理 |

| 機能訓練指導員 | – | 生活機能維持・向上のサポート |

| 栄養士・調理師 | – | 利用者の献立立案・食事の調理 |

表を見てわかる通り、設置する役割のスタッフは決まっていても、ほぼ必要人数の規定はありません。そのため、それぞれの住宅型有料老人ホームによって充実しているサービスが異なり、差が目立ちやすいとも言えます。

施設ごとに特徴が出てくるため、施設選びの際はチェックポイントの一つとなるでしょう。

居室・住環境

住宅型有料老人ホームと他の高齢者施設で違う点の一部として、プライバシーと生活の自由度、そして設備の充実度などが挙げられます。住宅型有料老人ホームの居室について、特徴を以下にまとめました。

| 居室の種類 | 個室が基本。プライバシーが確保されやすい。 |

|---|---|

| 居室の広さ | 1人当たりの床面積は13㎡以上。夫婦部屋は26㎡以上。 |

| 居室内の設備 | トイレ、洗面台、ナースコール、クローゼット、収納、エアコン、照明器具、(ミニキッチン、浴室)など |

比較的自由な空間が確保でき、バリアフリー構造が採用されているため、入居者はより自由に安全に生活することができます。

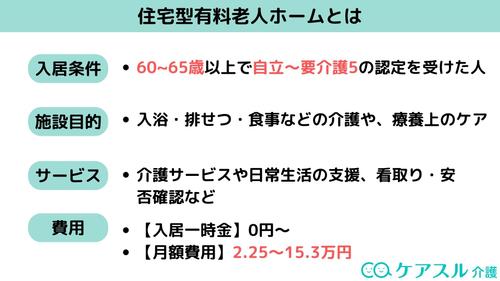

住宅型有料老人ホームの入居条件

この章では、住宅型有料老人ホームの入居条件について解説します。

入居に必要な4つの条件

住宅型有料老人ホームの入居条件は、法律などによって基準が定められているものではないため、受け入れ条件は各ホームがそれぞれ個別に設定しています。

受け入れ条件はホームの設備の充実度や連携している関連施設などによっても変わってきます。

一般的には、以下の4つのような項目が設定されています。

- 60~65歳以上であること

- 入居時に自立・もしくは介護度が軽度であること(ほとんどの施設は重度でも入居可)

- 保証人を立てられること

- 支払い能力があること

なお、入居希望者の身体状況や介護状況によっては60歳以下でも入居を可能としているホームも存在します。

また、認知症の度合いや、医療依存度の度合いももホームによって受け入れ対応は異なるため、理解しておきましょう。

外部の医療機関とのつながりが深く連携もスムーズなところは、医療ケアが必要な方を受け入れているケースもありますし、軽度な認知症の方のみ受け入れ可能なホームもあります。

そのほか住宅型有料老人ホームは、施設数も多く種類も様々なので、利用者の条件やニーズに合ったホームを見つけやすく、比較的入居難易度は低いです。

費用面からみても、受け入れられる利用者の条件からみても、条件の幅が広い住宅型有料老人ホームは、探しやすいと言えるでしょう。

入居を断られる条件

住宅型有料老人ホームが比較的入居難易度が低い施設だとはいっても、状況によっては入居を断られるケースももちろん存在します。例としては、以下のようなものがあります。

- 感染症にかかっている

- 暴力行為などの症状が出ている

- 長期入院・医療行為が高頻度で必要

- 将来的に費用が払えない可能性がある

感染症に関しては、住宅型有料老人ホームに限らずではありますが、他の入居者や職員に感染が拡大する危険性があるため、入居を断られる可能性があります。そのため、入居する前にしっかり検査を受ける、また患っていても入居には影響しない感染症もあるので、事前に施設側へ確認をしましょう。

暴力行為の症状に関しても、住宅型有料老人ホームに限らず断られる可能性があります。住宅型有料老人ホームは集団生活の場であるため、他の利用者とも穏やかにかかわれる方でなければ入居は厳しい施設です。

入居後に入院した方の入院期間が3か月以上と長期化した場合や医療ケアを継続して必要としている方は、退去の原因になることがあります。また、入居した当初よりも重度の医療行為が必要になったり、医療ケアの必要な頻度が増加したりした場合にも、退去の対象となる可能性が高いので十分に注意しましょう。

施設の使用料などの費用が支払えないのも退去の理由になり、滞納した場合には連帯保証人や身元保証人が支払うことになりますが、その誰もが費用を支払えなくなった場合は退去せざるを得ません。ただ利用者は高齢者であるため、退去勧告後も一般的に80~90日程度の猶予期間が設けられています。この猶予期間を活用して、本人の状態に合った施設を探しつつ、ショートステイを利用するのもよい手です。在宅介護に戻るのも一つの手ですが、介護負担が重くなりすぎないか、誰が主介護者となるのかなど家族で話し合いを行うのが大切です。

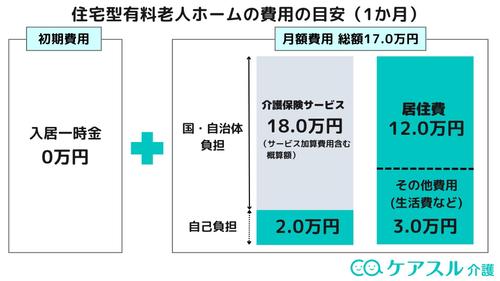

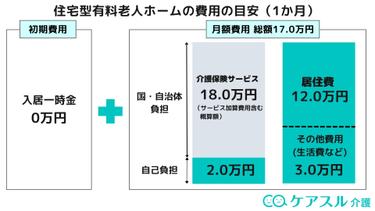

住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームの費用は、月額15万円~40万円ほどが相場です。

費用は入居一時金、月額費用、介護サービス費の3種類があり、それぞれ施設の立地や広さなどによって異なります。

- 入居一時金:入居時にかかる初期費用のこと。償却期間内で退去する場合は、入居一時金の一部が返還される。施設によっては入居一時金が0円の施設もある。

- 月額利用料:月々の施設利用料や居住費、食費などの費用のこと。部屋の広さや立地によって異なる。

- 介護サービス費:介護が必要な場合に外部のサービスを契約して、利用した分だけ支払う。

また「自分の住んでる市区町村では大体いくらくらいになるのか知りたい」という方は、下記のシミュレーターをご活用ください。

ケアスル 介護に掲載されている施設を集計したデータから、お住まいの地域での費用相場を掴むことができます。

費用シミュレーター

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

老人ホーム全体の費用相場

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

そのほか、介護サービスを利用する場合は、収入によって自己負担額は1~3割になります。

介護度によって自己負担額が1〜3割で利用できる上限額(支給限度額)が決まっています。

その上限額を超えた場合、超えた分の介護サービス費用は全額自己負担(10割負担)となります。

なお、要介護度の高い利用者は、利用頻度が高くなり、上限額を超えやすくなってしまうので注意が必要です。

住宅型有料老人ホームの費用について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

また、予算内で入居できる住宅型有料老人ホームを探したいという方はケアスル 介護で探すのがおすすめです。

全国で約5万件以上の施設情報を掲載しているので、初期費用0円の施設や月額費用が10万円以下の施設も含めて探すことが出来ます。

予算に合った老人ホームを探したい方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

住宅型有料老人ホームの問題点

住宅型有料老人ホームの問題点は、大きく以下2つに分けることができます。

- 囲い込みなどの入居者に関わる問題点

- 2025年問題による人手不足などの職員に関わる問題点

それぞれに関わる問題点について解説します。

入居者に関わる問題点

住宅型有料老人ホームの入居者に関わる問題点としては、主に以下のようなものが挙げられます。

- 囲い込みにより、必要以上の費用がかかる恐れがあること

- 寝たきりの場合、放置状態となる恐れがあること

- 看取りの対応などを行っていない施設もあること

これらの問題点が発生するのは、住宅型有料老人ホームでは介護サービスが提供されず、介護が必要な場合は外部のサービス事業者と契約して利用する必要があることに関係しています。

囲い込みとは、特定の介護施設や事業者が、利用者を継続的に自社のサービスに留め置こうとする行為や仕組みを指します。これは、利用者やその家族が他の施設やサービスを自由に選択することを妨げたり、困難にさせたりする状況を生み出す可能性があります。

これによって、情報が不透明になったり、不必要なサービスを提供されたりする可能性が高くなり、これらの問題を引き起こす原因となります。

看取りに関しては、施設によって対応しているかしていないかが異なるので、事前に確認しておくと安心です。

職員に関わる問題点

住宅型有料老人ホームは、高齢者の住まいとして重要性を増していますが、現場の職員は以下の深刻な問題に直面しています。

- 人手不足と過重労働:慢性的な人手不足のため、職員一人あたりの業務量が膨大です。身体介護から清掃、レクリエーション、記録業務まで多岐にわたり、残業や休日出勤が常態化し、心身の疲弊を招いています。

- 低賃金と不十分な処遇:業務の専門性や身体的・精神的な負担の大きさに比べ、賃金水準が低いのが現状です。キャリアパスが不明確なことも多く、職員のモチベーション低下や離職の大きな原因となっています。

- 専門性の低評価:介護は高度な専門知識と技術を要する仕事ですが、その専門性が社会的に十分に評価されていません。「誰でもできる仕事」という誤解が根強く、職業としての魅力が損なわれています。

- ハラスメントと人間関係の課題:閉鎖的な環境のため、入居者や家族からのハラスメント、職員間の人間関係のトラブルが発生しやすく、精神的ストレスの一因となっています。

- 研修機会の不足:人手不足で余裕がないため、新しい知識や技術を学ぶ研修機会が限られることがあります。これにより、職員のスキルアップが停滞し、成長実感が得られにくくなっています。

これらの問題が複合的に絡み合い、質の高いサービス提供と職員の定着を阻む悪循環を生み出しています。

住宅型有料老人ホームの問題点について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

住宅型有料老人ホームを選ぶ時のポイント

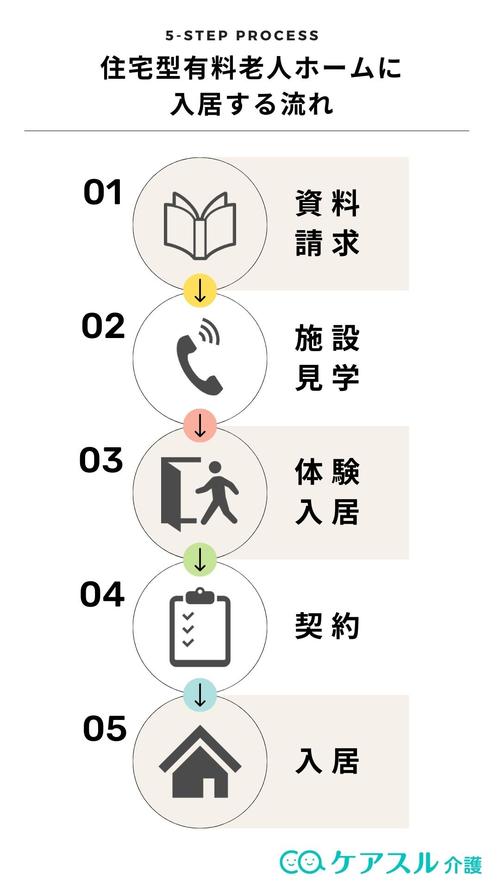

施設選びの流れ

施設を選ぶ際には、費用や提供サービスなどさまざまな条件を総合的に判断し、自分に合った施設を選ぶことになります。

入居後に「やっぱりやめておけばよかった」とならないためには、自分の中で譲れない条件の優先順位を明確にしながら施設選びをすることが大切です。施設を選ぶ際の条件としてよく上がるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 費用

- 立地

- 施設設備

- 雰囲気

- 提供サービス

そのほか、良い施設を選ぶためには必ず施設見学をしましょう。

相談したり自分で調べて良い施設が見つかったとしても、実際に見学すると、「部屋が思っていたより汚い」「食事が美味しくなさそう」といったギャップが生じてしまうこともあります。

興味のある施設が見つかったら、できるだけ多く足を運んで見学し、入居後のギャップを減らすことが大切です。時間に余裕がある方は、体験入居もしておけるとベストです。

実際に住宅型有料老人ホームを探そう

納得の行く住宅型有料老人ホームが見つけられるよう、本章では住宅型有料老人ホーム探しに便利な一覧表をご用意しました。

エリアから住宅型有料老人ホームを探したいという場合は、以下の一覧表から入居希望エリアを選択し市区町村・駅などの絞り込みを行って探すことができます。

| 関東(東京) | 東京都 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 | |

| 関東(東京以外) | 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 | |

| 北海道・東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |

| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | |

| 関西 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |

| 中国・四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |

| 九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |

まずは自分が希望しているエリアにどのような施設があるのかを確かめたいという方はぜひ利用してみてください。

住宅型有料老人ホームは元気な人におすすめの施設

住宅型有料老人ホームは、レクリエーションや設備などが充実しており、さまざまな状況の方にとって合うところが見つけやすいと言えます。外部サービスを上手に利用すれば、介護ケアや医療ケアを受けながらの利用も可能です。

しかし、要介護度が重度になったり、専門的な医療ケアが必要となった場合には、住宅型有料老人ホームでは限界がきてしまう可能性が高いです。

また、外部サービスの利用頻度が高くなる場合にも、費用面でメリットがあるとは言えないでしょう。

総合的に考えると、住宅型有料老人ホームは、元気で、比較的自立度が高い高齢者におすすめの施設です。

住宅型有料老人ホームとサ高住の最も大きな違いは、契約形態による違いです。住宅型有料老人ホームは、利用権方式という契約形態をとっているのに対して、サ高住は賃貸住宅と同様に賃貸借契約を結んで住むことになります。またサービス付き高齢者向け住宅の方が自由度が高い一方で、住宅型の方がレクリエーションや生活支援など、集団生活として交流をしながら暮らしやすいと言えるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

住宅型有料老人ホームで提供されている主なサービス内容は、以下の通りです。①食事の提供 ②掃除、洗濯、買い物の代行 ③健康相談や緊急時の対応など ④娯楽・レクリエーションに関するサービス詳しくはこちらをご覧ください。

VOICEVOX:四国めたん