介護サービスは施設で受けられるもののほかに、自宅で受けられるものもあります。在宅での介護を考えているなら、居宅介護サービスを利用することがおすすめです。家族だけでの介護は負担が大きいため、必要に応じて介護サービスを利用することが家族全体の負担軽減につながります。

居宅介護サービスを利用するなら、どのようなものがあるのかを知っておくことが大切です。居宅介護サービスには様々な種類があるため、それぞれ簡単にご紹介していきます。

居宅介護サービスとは

居宅介護サービスとは一体どのようなものを指すのでしょうか?

種類や利用方法など詳しくご説明する前に、まずは簡単にその概要についてご紹介していきます。

主に自宅で生活する人を対象としたサービス

一般的に、介護サービスには居宅介護サービスや施設介護サービス、地域密着サービスの3つがあります。各サービスでは、対象としている人や適用される法律などが異なります。

このうち居宅介護サービスは、主に自宅で生活する人を対象としたサービスのことです。訪問、通い、短期入所などの形式で介護を受けることができます。

具体的なサービスとしては、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどが挙げられます。入浴や食事などの生活支援や、リハビリテーションのような軽度な介護に加えて、サービスの種類によっては点滴管理などの軽度な医療ケアを提供する場合もあります。

具体的な介護ケアの内容は、サービスを提供している事業所に所属しているケアマネージャー(介護支援相談員)と相談して決めることになります。

居宅介護サービスでは、種類ごとに提供されるサービスの内容やその方法が異なります。そのそれぞれについて十分に理解し、介護を必要としている人にとって最も良いと思ったサービスを選びましょう。

在宅介護だけではなく施設入所も検討しているという方はケアスル介護がおすすめです。

入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらうことが出来るので、条件に合った施設を探せます。

後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

訪問・通所・短期入所サービスがある

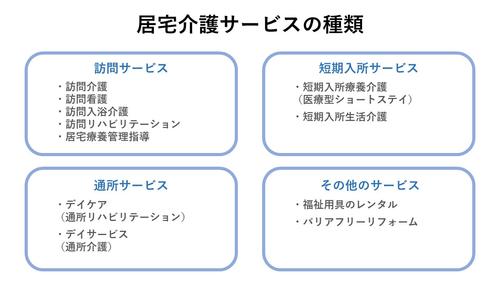

まずは居宅介護サービスにはどのようなものがあるのか、代表的な種類を知っておきましょう。

居宅介護サービスは、主に次の3つがあります。

- 訪問サービス

- 通所サービス

- 短期入所サービス

代表的なこれら3つの特徴を知り、それぞれの違いを把握していきましょう。

訪問してもらうサービス

サービス事業者に自宅へ訪問してもらい、介護を受けることが可能です。訪問サービスには次の5つがあります。

- 訪問介護

- 訪問看護

- 訪問入浴介護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

訪問サービスには様々な形式があります。一口に訪問と言っても、自宅に一定時間滞在するものや夜間に一時的に巡回するものなどがあります。

それぞれ提供しているサービスには違いがあります。例えば、自宅での健康管理や心身機能向上の訓練、入浴介助などが挙げられます。

通所サービス

自宅からサービス事業者のもとに通い、介護を受けるサービスです。通所サービスは次の2つが代表的です。名前は似ていますが、それぞれ特徴は異なります。

- デイケア (正式名称:通所リハビリテーション)

- デイサービス (正式名称:通所介護)

通所サービスにはいくつかの通い方があります。主に利用者の方がご自身で通うものや家族が送迎をするものがあります。サービスを提供している事業所によっては、オプションとして事業者が送り迎えを行っているところもあります。

それぞれ提供しているサービスには違いがあります。主にデイケアでは医師の指示によるリハビリなどの医療的なケアを、デイサービスでは介護職員による介護サービスを提供しています。

短期入所サービス

数日から数週間程度の短期入所も、居宅介護サービスに含まれます。これはショートステイと呼ばれるものであり、主なサービスは次の2つです。

- 短期入所療養介護

- 短期入所生活介護

短期入所療養介護では、入浴や排せつ、食事などの基本的な生活動作の補助や、医師や看護師による健康管理や医療ケアを受けることができます。一方、短期入所生活介護では、基本的な生活動作の補助のほかに、リハビリなどのサービスを提供しています。

その他住む環境を整えるサービス

上記のほかにも、介護保険を利用して生活環境を整える方法があります。例えば福祉用具をレンタルしたり、高齢者が住みやすいようにバリアフリーリフォームをしたりすることが可能です。

福祉用具のレンタルや購入を考えている方は、事前に適用対象の商品をチェックしておきましょう。また、リフォームについても、適用対象の項目や支給限度額が規定されています。

居宅介護サービスの内容とは

まずは居宅介護サービスにはどのようなものがあるのか、代表的な種類についてご説明しました。では、それぞれのサービスについて、さらに具体的な内容をご紹介していきます。

訪問サービス

- 訪問介護

訪問介護では、ホームヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士が、サービスを利用する人のご自宅を訪問し、身体介護や、入浴や排せつ、食事などの生活援助を行います。利用者は、日常生活を送る上での基本的な生活支援を受けることができます。

施設に通ったり入所したりするのは難しいけれど、基本的な生活支援を一通り受けたいという方におすすめです。

- 訪問看護

訪問看護では、看護師や准看護師などが医療的ケアを必要としている要介護者の居宅を訪問し、医師の指示のもと、点滴や褥瘡ケアなどの診療の補助や、療養上の世話を行います。

病気や症状の程度にもよりますが、医療ケアを必要としているけれど通院が難しいという方や、自宅で療養したいと考えている方におすすめです。

- 訪問入浴介護

訪問入浴介護は、ホームヘルパーや介護福祉士などがご自宅を訪問して入浴介助を行うサービスです。サービス利用時には、職員が移動入浴車という車に乗って訪問し、専用の浴槽を使用します。そのため、ご自宅の浴室を使わないことがほとんどです。

専用の設備を利用することで、身体に不安がある方でも少ない負担で入浴することが可能です。

- 訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門員がご自宅を訪問し、医師の指示のもとに、心身の機能回復のためにリハビリテーションを行うサービスです。また、介護するご家族へのアドバイスや相談を行うこともあります。

リハビリの内容としては、歩行や起き上がりの訓練や、食事などの生活動作訓練、言語機能訓練などが挙げられます。

- 居宅療養管理指導

居宅療養管理指導では、医師や歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などが利用者のご自宅を訪問し、診療行為や服薬指導、栄養指導などの療養上の指導を行います。

通院が困難であり、訪問看護より複雑な医療ケアを必要としている人におすすめです。

通所サービス

- デイケア(通所リハビリテーション)

デイケアでは、サービスを利用する人が介護老人保健施設や、介護医療院、病院、診療所などの施設に行き、医師の指示によってリハビリテーションを行います。医師や理学療法士などの配置が義務となっているため、安心してリハビリを行うことができます。

- デイサービス(通所介護)

デイサービスでは、サービスを利用する人がデイサービスセンターなどの施設に行き、入浴や排せつの介助などの生活支援や、レクリエーションを受けることができます。これらは看護師や介護士、生活相談員などの介護職員によるもので、心身の機能の向上の効果が期待されます。

デイケアとデイサービスの違いは、主に施設や提供しているサービス、職員の職種にあります。医師の観察のもとリハビリを行いたい方にはデイケアが、人と関わりながら楽しく身体機能を回復したい方には、デイサービスがおすすめです。

短期入所サービス

- 短期入所療養介護

短期入所療養介護では、利用する人が介護老人保健施設や、介護医療院などに短期間入所し、医師や看護師の指導のもと、さまざまなサービスを受けることができます。病状の確認や医療ケア、リハビリ、自宅療養に向けた生活相談、レクリエーションなどが挙げられます。利用する人の療養生活の質を上げるとともに、家族の負担を軽減させることが目的です。

短期入所療養介護について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

- 短期入所生活介護

短期入所生活介護では、利用する人が特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援や、機能訓練を受けることができます。家族の身体的・精神的不安を軽減することで、家族全員が無理なく生活できるようにすることを目的としています。

生活介護のみとなるものが短期入所生活、介護医療ケアを含む入所サービスが短期入所療養介護と考えると分かりやすいかもしれません。

その他住む環境を整えるサービス

- 福祉用具のレンタル

福祉用具で貸し出ししている商品には、例えば以下のものが挙げられます。

手すりやスロープ

歩行器、歩行補助杖、移動用リフト

車椅子、車椅子の付属品

入浴補助用具

自動排泄処理装置

- バリアフリーリフォーム

リフォームの項目には、例えば以下のものが挙げられます。

手すりの設置

段差の解消

床材の変更

引き戸等への扉の取り換え

福祉用具のレンタルや購入は、保険適用の対象商品が要介護度ごとに決められています。

バリアフリーリフォームは要介護度に関わらず行うことができますが、限度額や回数に規定があります。

どちらも条件が細かく決められているため、十分に情報を吟味して決めましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

居宅介護サービスを活用するためにケアマネージャーとの連携を

自宅で受けられる居宅介護サービスは、利用者に合ったものを選ぶことが大切です。より良い介護を受けるには、ケアマネージャーと連携して、どのサービスが適しているか検討する必要があります。

要介護や要支援などのレベルによって、どのサービスが適しているかは異なります。介護保険を適用し、費用の自己負担を抑えながら介護を受けるためにも、担当のケアマネージャーとよく話し合って、最適な居宅介護サービスを見つけましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します