老人の一人暮らしには、さまざまなリスクがあります。

「病気や怪我をしたとき誰か気づいてくれるのか?」「食事はできているか?」「ご近所の人と交流できているか?」本人のみならず、家族の心配も尽きません。

しかし、どこに相談すればどのようなサービスが利用できるのか?対応してくれる行政の窓口はあるのか?など対応策はあまり広くは認識されていません。

この記事では、想定されるリスクから、今から準備、利用できるサービスまで紹介しています。

いつまで続けられるのか?何か起きた対応など、今後の参考にしてください。

老人の一人暮らしは何歳まで大丈夫?日本の現状は?

日本は少子高齢化社会に伴い、高齢者の数は年々増加しています。ここでは老年基礎年金の支給が始まる65歳を基準として、高齢者の人数や健康寿命、65歳以上の独居世帯についての現状をお伝えします。

日本の高齢者の人数・健康寿命

日本の高齢者の人数(2021年の推計)は増え続けています。

令和元年時点での平均寿命と健康寿命(日常生活に制限のない期間)は以下の通りです。

| 男性 | 女性 | |

| 平均寿命 | 81.41歳 | 87.45歳 |

| 健康寿命 | 72.68歳 | 75.38歳 |

男女共平均寿命・健康寿命に数年間の開きがあります。平均寿命、健康寿命共に10年前後のある平均年数の差は、何らかの原因で日常生活に支障がありながら生活する期間です。一般的に10年間前後は、何らかの介護などが必要になる期間といわれています。

一方どこで最期を迎えたいかを確認したアンケート結果では、「自宅」の回答が69.2%と最も多く、医療機関の18.8%、介護施設の1.4%と続きました。介護や医療ケアが必要だとしても、最期は自宅で迎えたい方が多いようです。

(引用元:総務省統計局)

65歳以上の独居世帯

高齢者の人口が増えるとともに、一人暮らしの高齢者が増加しています。厚生労働省の調査では、65歳以上の高齢者がいる世帯のうち28.8%が一人暮らしでした。

また、調査結果では、以下がわかりました。

- 65歳以上の一人暮らしの割合は女性の方が多い(女性65.0%、男性35.0%)

- 65歳以上の一人暮らしでは、女性の方が年齢が高い

個人の状況により異なりますが、女性の方がより高齢になるまで一人暮らしを続けやすい傾向があるようです。(引用元:厚生労働省資料「世帯数と世帯人員の状況」)

一人暮らしが心配で施設を検討しているという方はケアスル 介護で施設探しをするのがおすすめ。

入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに条件に合った施設を探すことが出来ます。

初めての施設探しで何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人の一人暮らしで想定されるリスク

高齢者の一人暮らしでは、健康面や突発的な出来事への対応など、さまざまなリスクが想定されます。男女ともに想定されるリスクを、一つずつ説明します。

病気やけがの対応が遅れる

一人暮らしでは、病気やけがの発見、対応の遅れが問題です。

高齢になると、若いころに比べて病気にかかりやすく、転倒によるけがも多くなるでしょう。突然の病気やけがをした際、一人暮らしだと自分で助けを求められなかったら、発見が遅れる可能性が高まります。病気やけがによっては対応の遅れが、その後の回復に影響を与えかねません。

生活の水準が低下する

高齢者の一人暮らしでは体が弱ってくると、日常生活動作に問題がでる可能性があります。なにげなく行っている日常生活には、歩行や移動、食事、着替え、入浴、排泄、整容などさまざまありますが、すべて身体機能や認知機能がかかわっています。

一人暮らしで体や認知機能が低下しても誰かに手伝ってもらえないため、お風呂に入れない、トイレに行けない、食事回数が減る、同じものしか食べないなど、生活の質の低下につながりかねません。日常生活の問題が続くと、さらに病気やけがのリスクが高まる悪循環になります。

認知機能が低下しても気づきにくい

高齢者の一人暮らしでは、認知症も問題です。

認知症は高齢になるほど発症しやすく、政府の報告では、65歳以上の日本人のうち約600万人が認知症と推定されています。2025年には高齢者の5人に1人が認知症になる予測となっており、決して他人事ではありません。

認知症の症状で起こりやすい問題の例を示します。

- お金の管理や銀行の手続きなどができない

- 服薬管理ができない

- 食生活の乱れ

- お手洗いのトラブル

- 外出先から迷って帰れない

認知症の初期症状は、高齢による物忘れと見分けがつきにくいため、症状が進行して問題が起こるリスクがあります。

(引用元:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」)

災害時(地震・台風など)の対応が難しい

平成26年度の「一人暮らし高齢者に関する意識調査」によると、日常生活に感じている不安の中で、「自然災害」が3位にあがりました。(1位「健康や病気の不安」、2位「介護が必要な状態になること」)

日本では毎年何かしらの自然災害が起こっており、災害時要支援者の被災が問題になっています。一人暮らしの高齢者では、安否確認や避難のための情報伝達、避難所への移動などに障害が想定されています。

(引用元:内閣府HP)

寂しさから生きがいを感じにくい

一人暮らしの高齢者に対して、家族や友人との会話に関して行われた調査では、以下の結果がでました。

- 一人暮らしの高齢者は「ほとんど毎日会話する」割合が54.3%で、「ほとんど会話しない」との回答も5.4%

- 同居世帯の高齢者では「ほとんど毎日会話する」割合が90%以上

一人暮らしの高齢者と同居者では会話の頻度が大きく違うとわかります。

また、近所付き合いの頻度と生きがいの関係を調べた調査では、人との付き合いの頻度が高ければ高いほど生きがいを感じやすいとの結果が出ました。

一人暮らしの高齢者で、家族や近所、友人との会話が少ない場合、生きがいを感じにくくなる可能性が否定できません。

(引用:内閣府「「高齢者の日常生活に関する意識調査」結果(概要)1)

賃貸住宅を借り続けられない可能性

一人暮らしの高齢者で借家に住んでいる場合は、継続して家を借り続けられない可能性があります。

高齢者の場合、家賃の滞納や突然の体の異変などのリスクを考慮し、敬遠されてしまう傾向にあるようです。

そのため、現状でどのような支援やサービスを受けることができるのか、事前に確認しておくことが大切になってきます。

老人が一人暮らしを長く続けるためにできること

こちらでは、高齢者が一人暮らしをできるだけ長く続けるために受けたい支援や利用できるサービス、今のうちに家族で確認したいことなどについて説明します。

【調査報告】一人暮らしを継続するために受けたい支援

「独居高齢者における独居を継続できなくなった要因に関する研究」では、独居を継続したい希望があっても独居を継続できなくなった方や家族に、聞き取り調査を行いました。

聞き取った「独居を継続できなくなった要因」を踏まえて、独居を継続するための独居高齢者への支援として挙げられた項目は、以下の6つです。

- 病気やけがの早期発見と予防

- 転倒などによるけがの予防

- 生活機能の低下の予防

- 認知症の早期発見と早期対応

- 緊急時の連絡システムの整備

- 近隣、親戚関係を中心とした助け合い機能の活用

(参考:独居高齢者における独居を継続できなくなった要因に関する研究)

頼れるさまざまなサービス

それでは独居を継続するために利用できる、さまざまなサービスについて紹介します。

| 独居継続するために受けたい支援 | 考えられる対応 | 利用できる行政サービス |

| 病気やけがの早期発見と予防 | ・病院の受診

・見守りサービス機器などの利用 (動きがないと検知して発信するもの、緊急時に自分でボタンを押すものなど) |

・介護保険サービス

・介護予防 ・自治体の一人暮らし高齢者向けサービス (安否確認や緊急通報装置、外出支援、サロンの開催、金銭管理などのサポートが受けられる場合がある) 各自治体により提供されるサービスは異なるため、まずは地域包括支援センターに相談しましょう |

| 転倒などによるけがの予防 | 住環境の整備

(段差をなくす、スロープを設置するなど) |

|

| 生活機能の低下の予防 | 宅配食などの利用 | |

| 認知症の早期発見と早期対応 | ・人との交流の維持

・病院や相談機関との連携 ・住環境の整備 (安全機能付きや火を使用しないコンロや暖房) |

|

| 緊急時の連絡システムの整備 | ・近隣や市町村などに、要支援者であると伝える

・見守りサービス機器などの利用 (動きがないと検知して発信する、緊急時に自分でボタンを押すものなど) |

|

| 近隣、親戚との助け合い機能の活用 | 家族や近隣住民と密に連携する |

(参照:厚生労働省「介護予防について」)

高齢者の一人暮らしについて心配であれば、まずは地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターは高齢者の生活を支える役割を担うところです。医療や介護、生活支援や予防など多方面でサポートしてくれます。ご本人の状態を伝え相談すれば、どのようなサービスが利用出来るのか具体的に教えてもらえます。

今のうちに家族ができること

地域包括支援センターに相談するにあたり、ご家族ができることとして以下の内容があります。

- ご本人の希望の確認(今後も独居を継続したいのかどうか)

- 定期的な安否確認・健康状態の把握

- 生活状況の把握

- 経済状況の把握

- 人との交流の機会をつくる

まずはご本人と今後の希望について話し合うのが大切です。そのうえで、健康状態や生活状態に問題がないのかなどを確認し、必要に応じて利用できるサービスを手配しましょう。生活状況の把握では、冷蔵庫の中身やご本人の身だしなみ、家の散らかりよう、お薬手帳の内容も参考になります。

経済状況の把握は、認知症を発症したあとでは困難です。一人暮らしの高齢者が元気なうちから資産状況を把握しておき、将来金銭管理が難しくなった場合の管理方法について検討するのが必要です。

また、地域包括支援センターには元気なうちから状況を説明し、一人暮らしの高齢者向けのサービスなどがないか確認するとよいでしょう。

老人の一人暮らしで施設を考えるタイミング

できるだけ一人暮らしを続けたいと思っていても、限界を感じるタイミングがあります。一人暮らしに限界を感じたきっかけの調査報告や同居・施設を考えるタイミングについて説明します。

【調査報告】老人の一人暮らしに限界を感じたきっかけ

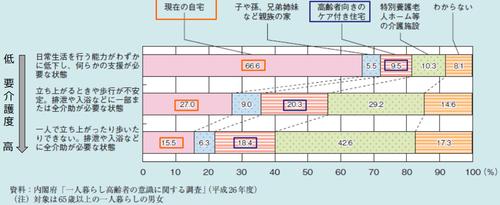

内閣府が一人暮らしの高齢者に行った調査において、「日常生活で介護や支援が必要な状態になった場合、どちらの場所で生活したいと思いますか」との質問があります。

この質問に対して、日常生活に介助が必要な程度が高くなればなるほど、自宅ではなく施設などで生活する希望が増加しました。

(出典:厚生労働省「高齢者向け住まいの今後の方向性と紹介事業者の役割」)

また、「独居高齢者における独居を継続できなくなった要因に関する研究」では、独居を継続できなかった理由は以下の通りでした。

- 疾病の悪化

- 転 倒などによるけが

- 認知症による生活機能 の低下

- そのほかの要因による生活機能の低下

一人暮らしをやめて施設探しを決断する例として、ほかに以下の項目もありました。

- トイレの失敗

- 火の始末

- 食事をとらない

- 通って介護をする家族まで体を壊す

同居や施設入居を考える

調査結果を踏まえて判断すると、高齢者の一人暮らしで次のようなときには、同居や施設への入居を考えてもよいタイミングかもしれません。

- 日常生活に支障が出て、サービスなどを利用しても生活の水準が維持できない

- 病気やけがで何度も入退院をくり返す

- 本人が一人暮らしに対して不安になる

- 介護をする家族の心身の状態が悪化する

施設の入居条件や入居時の平均年齢

老人ホームや施設の入居条件は、施設ごとに異なります。

老人ホーム・施設は特養やケアハウスなどの自治体が整備する施設と、その他の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に分けられます。

入居できる年齢は、施設ごとに異なりますが、概ね60歳以上か65歳以上が目安です。公的、民間それぞれに、要介護者向けと自立者向けの施設、要介護・自立者どちらでも利用できる施設があります。

平成28年度の老人ホーム(住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、介護付き有料老人ホーム)入居時の平均年齢を調べた調査では、80代後半がピークとなっており、平均入所年齢はいずれの施設でも80歳~85歳となっていました。

施設入居までの期間

施設に申し込んでから入居できるまでにかかる時間は、施設のある地域や施設ごとにより大きく異なります。高齢者の人数増加に伴い、高齢者施設の需要は高まり、供給量の不足が懸念されています。

特に公的施設で安価で利用できて一生涯過ごせる特別養護老人ホーム(特養)は、要介護度3以上との厳しい入居条件にもかかわらず、2019年時点で入居を希望しても入れない待機者が29.2万人いました。

施設の種類

施設を選ぶうえで押さえておきたいポイントがいくつかあります。

- 民間施設か公的施設か

- 要介護者向けか自立者向けか

- 医療的ケアの必要性

- 認知症の方向けか

- 家からの距離

一般的に特養やケアハウスといった自治体が計画し補助金を使って建てた施設の方が料金が安価な場合が多く、その他の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の方がサービスが充実しやすい特徴があります。

現時点で要介護状態なのか違うのかで、選べる施設が変わります。要介護者向けの施設には介護認定を受けていない方は入れません。また、自立者向けの施設を選んでも、今後介護が必要になった場合退去しなければいけない可能性があります。

次に認知症に対応しているか否かで施設を選ぶ必要があります。グループホームは認知症の方のための施設ですので、認知症と診断されているのであれば、まず検討してみましょう。

家からの距離も大切な視点です。ご本人の居住地の近く、あるいはご家族の近くなどで選べますが、希望の場所に施設があるとは限りません。面会や外出を想定し、どの程度の距離まで許容できるかを念頭に置きつつ探しましょう。

| 種類 | 入居条件 | 認知症対応 | ||

| 要介護度など | 年齢 | |||

| 公的 | 特別養護老人ホーム | 要介護3以上 | 65歳以上 | 対応可 |

| 介護老人保健施設 | 要介護1~ | 65歳以上 | 対応可 | |

| 介護医療院 | 要介護1~ | 対応可 | ||

| ケアハウス | 自立~要支援 | 60歳以上 | 施設による | |

| 民間 | 介護付き有料老人ホーム | 要支援~要介護 | 65歳以上 | 充実した対応 |

| 住宅型有料老人ホーム | 自立~要介護 | 65歳以上 | 対応可 | |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 自立~要介護

物件による |

場合による | 対応可 | |

| グループホーム | ・要支援2~要介護

・認知症と診断された方 |

場合による | 充実した対応 | |

どの施設に入ればよいかわからないという方はケアスルで相談するのもおすすめです。

入居相談員が見学予約から日程調整まで全て無料で代行しているので、スムーズに施設探しをすることが出来ます。

後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

そのほか老人ホームの選び方や入居を考えるタイミングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

老人ホームの種類と選び方を解説!11のポイントからチャットを使った選び方まで!カテゴリ:老人ホームの選び方更新日:2023-04-25

老人ホームの種類と選び方を解説!11のポイントからチャットを使った選び方まで!カテゴリ:老人ホームの選び方更新日:2023-04-25関連記事

老人ホームへの入居は何歳から?一人暮らしから施設入居のベストなタイミングとは?カテゴリ:老人ホームへの入居更新日:2025-08-13

老人ホームへの入居は何歳から?一人暮らしから施設入居のベストなタイミングとは?カテゴリ:老人ホームへの入居更新日:2025-08-13

老人の一人暮らしを支えるサービスを利用し、本人や家族の希望によっては施設も選択しよう!

少子高齢化に伴い高齢者は増え続けており、一人暮らしの高齢者も増加しています。高齢者の一人暮らしでは、健康面や認知症のほか、さまざまなリスクが想定されます。

リスクを回避するためには、各自治体の一人暮らしの高齢者を支えるサービスを利用しましょう。地域包括支援センターでは、ご本人が元気なうちから、どのようなサービスが利用できるのか教えてもらえます。サービスを利用しても一人暮らしが難しいと判断したら、ご家族の意見をまとめて、同居や施設の選択をするときかもしれません。介護の必要性や予算、場所を検討しながら、より良い住居を選択しましょう。

お住まいの自治体により、高齢者向けのサービスは異なります。お住まいの自治体の、地域包括支援センターに相談するのがよいでしょう。地域包括支援センターでは、高齢者の医療や介護、生活支援、予防と多方面にサポートしてくれます。ご本人の状態を相談すれば、どのようなサービスが利用出来るのか教えてもらえます。詳しくはこちらをご覧ください。

ご家族の近くの施設を選ぶと、面会に来てもらいやすい、病院受診に付き添ってもらいやすいなどのメリットがあります。施設では家族会や行事など、家族が招待されるイベントがあります。特に入所当初は面会に来てもらえると安心できるでしょう。ただし、住民票がある地域の方しか入れない施設もあります。その場合は住民票を移す必要がでてきます。一方長年住み慣れた地域に住むメリットは、地域の交友関係を維持できる点です。病院受診の必要性や外出したい頻度、ご家族が遠方になればどの程度面会できるのかといった視点で、ご本人・ご家族でよく話し合って決められるとよいのではないでしょうか。詳しくはこちらをご覧ください。