介護保険でのリハビリと、医療保険のリハビリでは何か変わるのでしょうか?。

医療保険でリハビリを受けていた方は「今までと同じようなリハビリが、介護保険では受けられないのでは?」と、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、介護保険と医療保険のリハビリの違いや目的、各サービスについて、ご紹介します。家族に合った各保険のリハビリのサービスを使い分け、安心した生活を目指せるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

医療保険から介護保険へ移行するリハビリは役割に違いがある

医療保険のリハビリは病院で受けられ、リハビリの期間は「急性期」「回復期」の2つに分けられます。

この期間は治療後の機能回復が目的で、疾患によって90日〜180日までと定められているため、注意が必要です。

集中的に機能回復やADL(日常生活動作:Activities of Daily Living)の向上のため、リハビリ専門の理学療法士・作業療法士、言語聴覚士が担当してくれます。

次に、介護保険のリハビリへ移行し、リハビリの専門職だけでなく多職種からのチームアプローチが可能な「維持期」「生活期」と呼ばれる時期になります。

この時期は、介護サポートを目的として、衣服の着替えやトイレ動作、外出して買い物に行けるといった日常生活へのアプローチがメインです。

これにより、生活機能の維持、自立に向けた支援、介護負担の軽減、QOL(生活の質の向上:Quality of life)の向上を目指します。

また介護保険でリハビリが受けられる介護施設をお探しの場合は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

生活期を支える介護保険リハビリ

介護保険のリハビリは、以下の3つに対するアプローチです。

- 心身機能

- 活動

- 参加

これらは、最終的な一つの目標に対し、すべて繋がっていきます。

例えば、以下のような目標を提案したとしましょう。

「右膝の痛みがなくなり、楽に歩けるようになりたい。歩いてデパートへ買い物に行って、孫にかわいい人形を買ってあげよう。」

この目標となる会話を、噛み砕くと以下のように整理ができます。

| アプローチ | 目標 |

| 心身機能 | 右膝の痛みがなくなり、楽に歩けるようになる |

| 活動 | デパートへ買い物に行く |

| 参加 | 孫にかわいい人形を買ってあげたい |

この場合、利用者や家族の方が一番にリハビリの目的として考えるのは「右膝の痛みの改善」となるでしょう。

しかし、本来目指すのは行動を起こす行為となる「孫にかわいい人形を買ってあげる」につながるような、リハビリを行うことです。

「生活機能」心身機能・活動・参加へのアプローチ

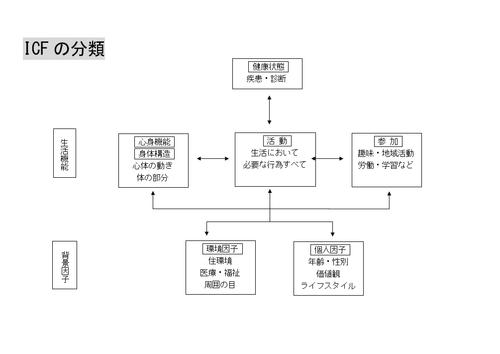

リハビリの目的として「生活機能」についての理解が必要です。その生活機能を分かりやすく整理したものに「ICF(International Classification of Functioning,Disability and Health)」と呼ばれる「国際生活機能分類」があります。

人間の生活機能と、原因となる障害を分かりやすく分類する方法です。

心身機能・活動・参加の3つに分けている「生活機能」と健康状態と環境因子、個人因子からなる「背景因子」で構成されます。

生活機能のプラス面・マイナス面に、注目してみましょう。例えば、大腿骨頸部(骨盤と足をつなぐ部分)骨折をした女性が自宅で車いすを使用して生活しているとします。

その場合を、表の「身体機能」と「活動」の部分で確認してみましょう。

| 身体機能 | プラス面 | 痛みがなく安定している

手すりにつかまり立ち上がれる |

| マイナス面 | 筋力が低下している

関節の曲がる角度に制限がある |

|

| 活動 | プラス面 | 車いすを使って屋内の移動ができる |

| マイナス面 | 入浴は浴槽の出入りが一人でできない |

このように、できない事だけでなく、できる事は何か一つひとつ考えていきます。そうすれば、どのようなアプローチが必要かが見えてくるのです。

参考:「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)

生活期リハビリテーションは自立支援をめざす

介護保険のリハビリは、日常生活に向けた支援の1つです。

「目標指向的アプローチ」ともいい、先ほど紹介したICF(国際生活機能分類)に大きく関係してきます。

ICFを基に、心身機能・活動・参加の3つの「予後」に向けて取り組みます。これにより、適切なリハビリテーション・プログラムで、3つの取り組みがどこまで回復するかを予測します。

次に、患者の環境因子(住環境・医療・福祉など)、個人因子(ライフスタイルなど)を踏まえながら「参加レベルの目標」となる支援内容を考えます。また、挙げた支援内容をどういう内容で実行するかの検討も必要です。

もちろん、この選択肢は患者に関わる全員が、チームとなり連携してつくります。最低3つ、目標の提示が必要です。

患者自身も、その目標を理解し、家族とも相談して、3つのうち1つの目標を選びます。そこで初めて「参加の目標」が決まります。

「参加の目標」が決まれば「活動の目標」「心身機能の目標」がおのずと決まります。この共通の目標を目指して、各分野が連携し、協力し合いながら支援を実行していくのです。

介護保険リハビリサービス3つの形態

介護保険リハビリサービスは、大きく3つに分けられます。

| サービス | 内容 |

| 通所系 | 通所リハビリ(デイケア)、通所介護(デイサービス)短期入所生活介護 |

| 訪問系 | 訪問リハビリ、訪問看護 |

| 入所系 | 老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護医療院、特定入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

それぞれ、利用者や家族の状況に応じてさまざまな環境でリハビリが可能です。この項では、上記3つのサービスを順に詳しく解説していきます。

通いのサービス

通所系サービスとして、デイケアとデイサービスがあります。

2つのサービスの違いを、表で比較してみましょう。

| デイケア

(通所リハビリ) |

デイサービス

(通所介護) |

|

| 目的

内容 |

|

|

| 業種 |

|

|

このように、デイケアとデイサービスの目的には違いがあります。

デイケアは医師が身体機能の向上が必要かどうか判断します。必要と指示のあった利用者に対し、個別機能訓練(リハビリ専門職による個別のリハビリ)を受けるサービスです。

それに対し、デイサービスは利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的としています。

参考(厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 通所介護(デイサービス)」)

通所リハビリ

デイケアは「通所リハビリ」とも呼ばれる施設です。

介護老人保健施設や診療所、病院にて、日常生活の自立をサポートします。そのために理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

以下のような、サービスが挙げられます。

| 身体機能 |

|

| 日常生活 |

|

通所介護

デイサービスは「通所介護」とも呼ばれる施設です。

食事、入浴、そのほかの必要な日常生活上の支援がメインです。また、生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を目的とします。

デイサービスでは、以下のようなサービスが挙げられます。

| サービス内容 |

|

自宅へ訪問するサービス

自宅でのサービスとして、訪問リハビリと訪問看護があります。

訪問リハビリは要介護者が自宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立サポートを目的としています。そのため、理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーションが定められているのです。

また、訪問看護では疾病または負傷がある方に対して介入します。

居宅において継続して療養を受ける状態にある方に対し、その方の居宅において看護師による療養上の世話、又は必要な診療の補助が必要です。そのため、看護師が行う機能訓練の補助としてリハビリ専門職が所属しています。

このように訪問看護と訪問リハビリは、そもそものサービスの種類が異なります。それぞれの違いを、確認していきましょう。

訪問リハビリ

訪問リハビリは、医師の指示に基づき理学療法士や、作業療法士等が利用者の居宅を訪問するサービスです。

利用者の心身機能の維持回復および、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーションを行います。

以下のような、サービスが挙げられます。

| 身体機能 |

|

| 日常生活 |

|

| 家族支援 |

|

訪問リハビリについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

訪問リハビリの利用方法について解説|メリット・デメリットも紹介カテゴリ:在宅介護更新日:2025-02-25

訪問リハビリの利用方法について解説|メリット・デメリットも紹介カテゴリ:在宅介護更新日:2025-02-25

訪問看護

訪問看護は、医師の指示に基づき、看護師が利用者の自宅を訪問します。

健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

以下のような、内容が挙げられます。

| サービス内容 |

|

入所して受けるサービス

次に、介護保険リハビリでは一時的に入所し、リハビリが受けられる施設が複数あります。

主に、以下の施設です。

- 介護老人保健施設

- 特別養護老人ホーム

- 介護医療院

- 短期入所生活介護

また、特定入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護でもリハビリが受けられます。

施設によって3つのサービスに分類されます。上記に紹介した施設を当てはめて確認してみましょう。

| 分類 | 内容 | 施設 |

| 居宅サービス | 自宅で生活しながら

サービスを受けられる |

短期入所生活介護

特定入居者生活介護 |

| 地域密着型サービス | 施設と利用者が同じ市区町村の場合にサービスが受けられる | 認知症対応型共同生活介護 |

| 施設サービス | 施設に入所した場合にサービスが受けられる | 介護老人保健施設

特別養護老人ホーム 介護医療院 |

参考(厚生労働省「介護老人福祉施設」)

それぞれの違いを順に紹介していきます。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、自宅への復帰を目指すのが目的の施設です。

入所者に対して、施設でのサービス計画書が作成され、その計画に沿ってリハビリがメインに行なわれます。そのほかに、医療的サービス、食事や入浴などの日常生活サービスが受けられます。

介護老人保健施設について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

介護老人保健施設(老健)とは?入所条件やメリット・デメリットまで解説カテゴリ:介護老人保健施設更新日:2025-09-11

介護老人保健施設(老健)とは?入所条件やメリット・デメリットまで解説カテゴリ:介護老人保健施設更新日:2025-09-11

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、寝たきりや認知症などで、常に介護が必要な方。また、自宅での生活が難しい方のための施設です。

入浴・排せつ・食事などの介護に加え、機能訓練・健康管理・療養上の必要な支援が受けられます。

介護医療院

介護医療院は、都道府県知事の許可を得ている施設です。

施設サービス計画に沿って療養上の管理、看護、医学的な管理が継続して必要な方。また、要介護者に対してサービスを行う施設です。

日常生活や、医療、リハビリ全般を支援します。

短期入所生活介護

短期入所生活介護は「ショートステイ」とも呼ばれる施設です。

介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間の入所ができるサービスです。医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを受けられます。

家族が介護の負担となっているときに、休息にも活用できるサービスです。レスパイトケアとも言います。

特定入居者生活介護

特定入所者生活介護は、日常生活の支援や機能訓練(リハビリ)、療養上の支援を介護保険で実施するサービスです。

対象施設は、以下になります。

- サービス付き有料老人ホーム

- 軽費老人ホーム(ケアハウス)

- 養護老人ホーム

サービス形態は、主に2種類です。

- 施設内で従事している職員で支援などを行なう「一般型」

施設内で連携がしやすく、情報提供が円滑にされる特徴があります。 - サービス計画書によっては外部の支援者が委託する「外部サービス利用型」

施設内で従事する職員の支援には限りがある場合や施設内で対象のサービスを受けられる体制がない場合に、外部の事業者を委託できます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護は、グループホームとも呼ばれる施設です。

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、そのほかの日常生活上の支援、機能訓練を行います。

少人数制で1ユニットは5名〜9名までの制限があり、最大2ユニット18名までの入居者数で支援を受けられるのが特徴です。

また「たくさん施設があってどれが良いか分からない」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスや立地情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。

「身体状況に最適なサービスを受けながら、安心して暮らせる施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

リハビリ専門スタッフが行うサービスとそのほかのスタッフが中心で行うサービス

介護保険のリハビリはサービスにより、リハビリ専門職以外のスタッフがリハビリを提供しています。

基本的に、介護保険のリハビリは日常生活を目的としたリハビリです。そのため、サービス提供時の内容は、すべてリハビリとして捉えられます。

利用者の身体状況により、かかりつけ医がリハビリが必要と判断した場合、リハビリ専門職が従事している介護保険サービスの利用が可能です。

通所系サービス

通所系サービスでは、デイケアにリハビリ専門職が行ってサービスを行いますが、デイサービスはリハビリ専門職以外の職員が行う事業所が多いです。

しかし最近では、リハビリ専門職が従事している事業所もあります。そのため、担当ケアマネージャーへ相談するとリハビリの実施状況について調べてくれるでしょう。

訪問系サービス

訪問系サービスでは、訪問リハビリの専門職が従事しているので専門的なアドバイスなどを基に、リハビリを行います。

訪問看護にもリハビリ専門職が従事している事業所はあります。体調が不安定な方の場合、リハビリ専門職が従事している訪問看護を利用すれば看護師との連携がスムーズです。

看護師はすみやかに、利用者の体調についてかかりつけ医へ報告し、医師の指示のもと対応してくれるでしょう。

施設系サービス

施設系サービスでは老人保健施設、介護医療院にリハビリ専門職が従事しています。

特定入居者生活介護の場合は、外部のデイケアや訪問リハビリを利用する流れです。それにより、リハビリを受けられるようになります。

一人ひとりの生活期にあう介護保険リハビリを利用する

介護保険では、リハビリを提供するサービスが複数あります。どのサービスから使うべきか迷う場合は、まず通所系サービスの利用から検討してみましょう。

最初にお伝えした通り、介護保険のリハビリは、心身機能・活動・参加の3つに対しアプローチする考え方があるためです。目標を立てて、機能回復に向けて実践するには活動範囲を広げていくとよいでしょう。

しかし、中には精神的に集団環境が合わない場合や、退院直後で体調が不安定な場合があります。その際は、訪問系サービスの利用を検討するとよいです。

まず、自宅での役割を持つことから始めます。例えば、洗濯物を洗濯機で洗う、ゴミ出しをするなど、少しずつ活動範囲を広げていき、通所系サービスの利用をめざしましょう。そうすれば通所系サービスを通じて利用者自身ができることが増え”その人らしい”生活が目指せます。

どれだけ一人ひとりに寄り添った目標が立てられるかが大切です。目標が立てられると、どの介護保険のリハビリのサービスが合っているか、選択しやすくなります。

介護保険のリハビリサービスに迷う際は、担当のケアマネジャーへ相談しましょう。

介護保険リハビリを上手く使い分ける

介護保険のリハビリは維持期・生活期の利用者を対象に提供するサービスです。医療保険でのリハビリが終了したら、介護保険でのリハビリへ移行となります。

身体状態を含め、生活全般の相談ができるのが介護保険のリハビリです。

リハビリの継続が必要な方は、リハビリを担当するスタッフと一緒に取り組めるため、自宅や施設での生活を安心して過ごせます。また、利用者らしい生活を送る手助けをしてくれるでしょう。

「実際に施設を見てみないと生活のイメージができない…」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では施設の紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込みや日程調整の代行も実施しています。

「暮らしの雰囲気を知った上で、納得して施設を探したい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険リハビリに関するよくある質問

Q.医療保険と介護保険のリハビリは併用できますか?

A.原則として医療保険よりも介護保険が優先されるので併用はできません。

ただし、病気や症状によっては医療保険でリハビリを受けられます。かかりつけ医と担当のケアマネジャーへ相談してください。

Q.医療保険と介護保険どちらもリハビリ専門のスタッフがリハビリを行うのか

A.介護保険リハビリのサービスは複数あり、リハビリ専門のスタッフが行うサービスと

そのほかのスタッフが行うリハビリがあります。

利用者の身体状態により、そのほかのスタッフが行うリハビリもケアマネジャーが作成するケアプランに沿って実施されるので、安心して受けられます。利用者の身体状態に合ったサービスを担当のケアマネジャーに相談しながら選ぶとよいでしょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します