「介護費用が払えなくなった場合、どうなるんだろう?」

「お金がなくて費用が払えないとき、何か対処法はあるの?」

施設によって金額は異なりますが、老人ホームでは月10万円を超える費用が掛かることも珍しくありません。

高齢化社会が進む昨今では、介護に必要な費用が払えないとお悩みの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、介護費用が払えないと施設を退所しなければならないのか、お金がないときに活用したい減免制度や対処法などについて詳しく解説していきます。

介護費用が払えない場合はどうなる?

本項では、有料老人ホームの入居中に介護費用が払えない場合、どうなってしまうのかについて解説します。

すぐに退所になるわけではない

老人ホームに入居している期間中に、何らかの理由で費用が払えなくなってしまった場合も、すぐに退所になることはありません。

多くの場合は1カ月~2カ月ほどの猶予期間が設けられており、猶予期間のなかで支払いを済ませれば引き続き施設で暮らすことができます。

猶予期間は施設によって異なるため、施設の生活相談員によく確認してみましょう。

逆に猶予期間を過ぎてしまった場合は、契約解除が予告され強制退所を求められる可能性があります。

身元引受人に請求される

老人ホームの費用は原則として本人が支払いますが、本人が払えなくなってしまった場合は、入居契約時に定めた身元引受人・連帯保証人に請求されます。

身元引受人・連帯保証人も費用を支払うことができずに、猶予期間を過ぎてしまうと強制退去となるため、注意しましょう。

施設の費用を払い続けることがどうしても困難な場合は、猶予期間の1カ月~2カ月の間に今後の生活の計画を立てておくことが大切です。

「介護費用を抑えつつ施設を探したい」「入居一時金の負担が少ない老人ホームを探したい」という方はケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、予算や要介護度など条件に合わせて、あなたに合った施設を入居相談員から教えてもらうことができます。

もちろん無料で相談でき、見学予約から日程調整まで無料で代行してくれますので、介護施設探しを妥協したくない方はケアスル介護に相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護費用が払えない場合の対処法は?

介護に必要な費用が払えなくなってしまった場合、知っておきたい対処法は以下のとおりです。

- まずは施設の生活相談員に相談する

- 減免制度を利用する

- 費用が安い介護施設を選ぶ

次項からはそれぞれについて詳しく解説していきます。

介護費用が払えない場合の対処法①まずは生活相談員に相談する

何より大切なのは、金銭的に支払いができないと分かった時点で、生活相談員に相談することです。

施設にいる相談員は、現在の資金状況を踏まえて、中には住み替え先の検討もしてくれるケースもあります。具体的な住み替え先については、専門の知識を持った紹介業者などに相談することによって、自分の希望に合った施設を探してくれるなどの大きな助けとなるでしょう。

介護費用が払えない場合の対処法②減免制度を利用する

特別養護老人ホームや老人保健施設などの公的施設に入所している場合、さまざまな事情により介護費用が払えない方々のため、介護費用の負担を抑える公的な減免制度があります。

適用条件を押さえてうまく活用できれば、金銭面で大きな支えとなるでしょう。

本項では、それぞれの制度の概要、減免額、適用条件、申請方法などについて詳しく解説していきます。

| 減免制度名 | 減免される費用項目 | 概要 | 申請方法 |

|---|---|---|---|

| 高額介護サービス費 | 介護サービス費用の自己負担額 | 1カ月の利用者負担額が所得ごとの区分限度額を上回った時に、払い戻される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 高額医療・高額介護合算療養費制度 | 医療費と介護サービス費用の自己負担額 | 医療費と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合、払い戻される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 社会福祉法人などの利用者負担軽減制度 | 介護サービスの自己負担額、居住費および食費 | 市区町村税世帯非課税で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の1/4が軽減される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 特定入所者介護サービス費 | 居住費・食費 | 4段階の所得段階ごとに、居住費と食費を減免することができる制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 医療費控除 | 介護サービスの自己負担額・居住費・食費 | 所定の費用項目は確定申告を行うことで、所得税から医療費控除をとして控除を受けることできる制度 | 確定申告にて申請 |

高額介護サービス費

制度の概要

高額介護サービス費とは、ひと月の介護費用が高額になった場合に、自己負担の限度額を上回った分が払い戻される制度です。

適用条件

高額介護サービス費は、年収が約1160万円以上と一般的に高所得とされる人も含め、すべての人が対象となっています。

対象者は6つの区分に分類され、それぞれ定められた上限額を上回った分が払い戻されます。

具体的な区分については以下の表のとおりです。

| 区分 | 負担の上限額(月額) | |

|---|---|---|

| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |

| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |

| ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

|

| 生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯) | |

減免額

高額介護サービス費における自己負担の限度額は、課税所得によって140,100円~15,000円の範囲で定められます。

収入の合計が80万円以下の方や、老齢福祉年金を受給している方は、自己負担額を15000円に抑えることができる場合もあるため、大きな支えになると言えるでしょう。

申請方法

高額介護サービス費を利用するためには、各自治体の介護担当課で「高額介護サービス費支給申請書」という書類の提出が必要です。

提出の際に必要な書類としては以下の通りです。

- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)

- 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)

- 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)

- マイナンバーが確認できるもの

- 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)

申請書の提出期限は、支給対象となったサービスが提供された翌月1日から2年間です。

高額介護サービス費は、1度申請すると2回目以降は指定した口座に自動的に振り込まれます。

2回目以降の申請は必要ありませんので、理解しておきましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

制度の概要

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間に支払った健康保険と介護保険制度の自己負担額の合計額が、所得に応じた負担限度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができる制度です。

適用条件

高額医療・高額介護合算療養費の受給対象となるのは、健康保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯です。

また、70歳未満の方か、70歳以上の方であるかでそれぞれ所得区分が異なるため、よく理解しておきましょう。

減免額

高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は下記の通りとなっています。

| 負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 |

|---|---|---|

| 3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |

212万円 |

| 現役並み所得2 課税所得380万円以上 |

141万円 | |

| 現役並み所得1 課税所得145万円以上 |

67万円 | |

| 1割 | 一般 課税所得145万円未満 |

56万円 |

| 区分2 (住民税非課税等) |

31万円 | |

| 区分1 (住民税非課税等) |

19万円 |

(出典:高額介護合算療養費|渋谷区公式サイト)

高額医療・高額介護合算療養費制度は、介護保険の自己負担額を超えた場合に、給付を受けることが可能です。

例えば医療機関を受診した場合などでも、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額分を支給してもらうことができるため、よく確認してみましょう。

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請には、自治体から対象となる世帯主宛てに届く「高額療・高額介護合算療養費制度支給見込みのお知らせ」「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を持って、市役所などの担当窓口で手続きを行うことが必要です。

手続きの際に必要な書類は、以下の通りです。

- 申請書

- 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの

- 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの

- 国民健康保険被保険者証

- 個人番号の記載に必要なもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)

以上の申請が完了後、3~4カ月後に指定した口座への振り込みが実施されます。

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度

制度の概要

社会福祉法人などが運営する施設サービスや居宅サービスなどの利用者負担軽減制度とは、自治体が補助金により低所得の方の介護サービスの自己負担額、居住費、食費が減免される制度のことです。

減免の対象となるサービスは、特養などの介護施設をはじめ、訪問介護や通所介護、社会福祉法人が運営している介護保険サービスまで多岐に渡ります。

適用条件

利用者負担軽減制度の対象者となる方は、下の5つの要件をすべて満たした方で、さらに収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に考慮して生計が困難と自治体に認められた方です。

- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

- 介護保険料を滞納していないこと。

減免額

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度の対象者となれば、介護サービスでかかる自己負担額の1/4を減免することができます。

なお、老齢福祉年金の受給者の場合は費用の1/2が減免されたうえで介護サービスを受けることができます。

申請方法

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度の申請には、申請書類を郵送するか、直接市役所の担当窓口への提出が必要です。

申請の際に必要な書類は以下の通りです。

- 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者確認申請書

- 収入等申告書

- 介護保険被保険者証

- 印鑑

- 年金支払通知書(はがき)など世帯の収入のわかる資料

- 健康保険証などの医療保険証(写しでも可)

- 必要に応じて表記1に記載の書類

以上の書類を提出し、軽減制度の対象となった場合は「社会福祉法人による利用者負担軽減確認証」が届きます。

確認証を介護施設の担当者に提示することで、費用の減免を受けることができます。

特定入所者介護サービス費

制度の概要

特定入所者介護サービス費とは、所得の少ない人を対象に、居住費と食費が補填される制度です。

本人の所得額や預金額に応じて、自己負担の限度額が4段階で定められ、これを超えた分に関して、介護保険から払い戻しを受けることができます。

適用条件

特定入所者介護サービス費の対象となるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な介護施設に入所している方に限られます。

その上で介護認定を受けていることや、所得の要件と預金額の要件を満たしている必要があります。

所得の要件として主な項目は、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることです。

預金額の要件は配偶者の有無によって変動するため、よく確認しておきましょう。

所得の要件および預貯金の要件について詳しくは下記の表の通りです。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

※課税年金だけではなく、障害年金、遺族年金などの非課税年金も含まれます。

減免額

特定入所者介護サービス費の減免額は、食費は4段階で定められており、居住費は入居している施設の居室タイプによって金額が変動します。軽減措置が受けられない第4段階の方の食費は、ひと月4万3350円が基準額になります。

特別養護老人ホーム(特養)を例に挙げると、段階および居室タイプ、食費の負担限度額は以下の通りです。

| 要件 | 居住費の負担限度額 | 食費 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 従来型多床室 | ||

| 1 | 24,600円 | 147,00円 | 9,600円 | 0円 | 9,000円 |

| 2 | 12,600円 | 11,100円 | 11,700円 | ||

| 3(1) | 39,300円 | 24,600円 | 19,500円 | ||

| 3(2) | 40,800円 | ||||

※自治体によって料金は若干異なります。

特別養護老人ホーム(特養)では、従来型多床室の費用が最も安く、ユニット型個室が最も高い費用となっています。

場合によっては、月々の自己負担額を2万円ほどで抑えることも可能なため、特定入所者介護サービス費は大きな支えになり得ると言えるでしょう。

申請方法

特定入所者介護サービス費を利用するためには、必要な書類を各自治体の介護担当窓口を提出することが必要になります。

申請に必要となる書類は以下の通りです。

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちの全てのもの)

- 証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し(投資信託・有価証券等がある場合のみ)

- 借用証明書の写し(負債がある場合のみ)

- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

- 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)

以上の書類を担当課に提出し、承認された場合には認定証が発行されます。

交付された認定証を特別養護老人ホーム(特養)に提示することによって、費用の減免を受けることができます。

「介護費用を抑えつつ施設を探したい」「介護サービス費制度を利用しつつ介護施設に入居したい」という方はケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、予算や要介護度など条件に合わせて、あなたに合った施設を入居相談員から教えてもらうことができます。

もちろん無料で相談でき、見学予約から日程調整まで無料で代行してくれますので、介護施設探しを妥協したくない方はケアスル介護に相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

医療費控除

制度の概要

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えると、費用額に応じた金額を所得税から控除することができる制度です。

適用条件

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な介護施設に入所していても、一定額以上の医療費がかかっていれば、医療費控除の申請ができます。

その上で、年間の医療費の合計が10万円、あるいは所得の5%を超えている方です。年金が主な収入の場合は、所得の5%を適用したほうが、医療費控除額を増やせます。

ここで言う「医療費」には、特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4つの施設サービスの、居住費・食費が含まれます。

上記のような公的な介護施設に入所している場合、基本的に10万円以上の年間費用がかかるため、ほとんどの場合で医療費控除を受けることが可能です。ただし、住民税非課税家庭の場合、納税している税金がないため、医療費控除の申告をおこなっても、還付される税金はありません。

減免額

医療費控除の対象者となれば、施設サービスの費用(介護費、食費および居住費)で自己負担額として支払った金額の2分の1を控除することができます。

ただし、医療費控除額の上限は200万円となっているため、注意しましょう。

申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

1月1日から12月31日までの1年間の医療費を、翌年の2月中旬から3月中旬の期間中までに申告するようにしましょう。

確定申告は必要となる書類をお持ちのうえ、全国の税務署や市町村の税務課などで行うことができます。

申告の際に必要な書類は以下の通りです。

- 控除対象となる医療費や交通機関の領収書

- 医療費控除の明細書(公共交通機関を利用した場合は、明細書に記入する)

- 確定申告書A

- 源泉徴収票

- マイナンバーカードなどの本人確認書類

控除対象となる領収証が必要になるので、特別養護老人ホームからもらう領収証は大切に保管しておきましょう。

また、もし申告期間を過ぎても医療費控除は過去5年間にさかのぼって申請が可能なため、その翌年に改めて申請することができます。

介護費用が払えない場合の対処法③費用が安い介護施設を選ぶ

金銭的に厳しい状態で介護施設を選ぶ場合、公的な介護施設を探すことがおすすめです。

理由としては国や地方自治体からの援助により、低価格な料金ながら充実した介護サービスを受けられるためです。

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 介護型ケアハウス

本項では、上記の4施設について特徴や費用、入居の対象者について解説していきます。

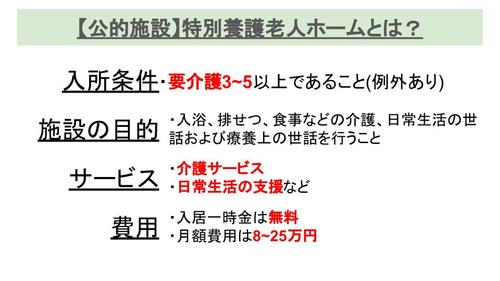

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、主に要介護3以上の方が入所の対象となる介護施設です。

国からの補助金により安い費用で入所できる方もいることや、介護サービスが充実しており、終身に渡って利用することができる点が特徴として挙げられます。

常勤の医師はいないため、日常的に高度な医療ケアを受けることはできませんが、長期にわたって手厚い介護サービスを受けられることは大きなメリットと言えるでしょう

ただし、恵まれた環境である分だけ人気が高く、施設によっては入居待ちがあることも多々あります。

都心ではなく地方部であれば、入居待ちがなく入所できる場合もあるため、立地にこだわりが無い場合は地方の特別養護老人ホームも選択肢に入れてみることも大切です。

特別養護老人ホームについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

関連記事

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2025-08-06

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2025-08-06

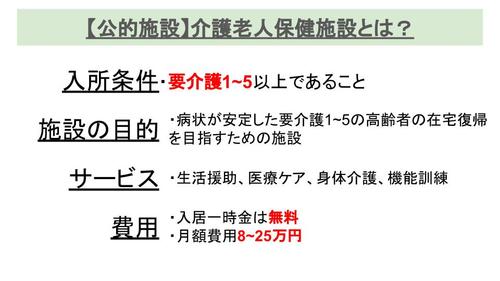

介護老人保健施設

介護老人保健施設では、要介護1以上の方が入居の対象となり、専門的なリハビリテーションで高齢者の在宅復帰を支援するため施設です。

医師の常駐や理学療法士をはじめとするリハビリスタッフの常駐が義務付けられており、高度な医療・介護サポートが受けられることが特徴として挙げられます。

ただし、介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設のため、入所から3~6か月経過し、健康上問題ないと判断されると、原則として退所しなければなりません。

在宅復帰や短期の入所を前提として、専門のスタッフによるリハビリテーションを受けたい方には最適な環境と言えるでしょう。

介護老人保健施設について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

関連記事

介護老人保健施設(老健)とは?入所条件やメリット・デメリットまで解説カテゴリ:介護老人保健施設更新日:2025-09-11

介護老人保健施設(老健)とは?入所条件やメリット・デメリットまで解説カテゴリ:介護老人保健施設更新日:2025-09-11

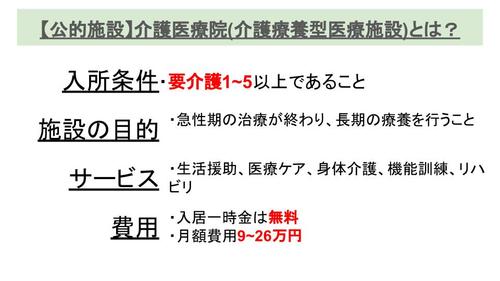

介護医療院

介護医療院とは、主に高度な医療ケアを必要とする方を対象に、手厚い医療・介護サービスを提供する施設です。

食事や排せつ、入浴などの介護サービスはもちろん、胃ろうや経管栄養といった高度な医療ケアも受けることができます。

介護医療院は以下の2つのタイプに分かれています。

- Ⅰ型:要介護高齢者で、重篤な身体疾患がある方や身体合併症がある認知症高齢者の方を受け入れている施設

- Ⅱ型:Ⅰ型に比べて容体が安定した人で、介護老人保健施設と同等の介護・医療ケアを必要としている方を対象とした施設

手厚い介護サービスに加えて専門的な医療ケアを受けられるため、日常的な医療処置が必要な方には、最適な環境と言えるでしょう。

介護医療院について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

関連記事

介護医療院とは?入所条件や費用、メリット・デメリットまで徹底解説カテゴリ:介護医療院更新日:2025-09-12

介護医療院とは?入所条件や費用、メリット・デメリットまで徹底解説カテゴリ:介護医療院更新日:2025-09-12

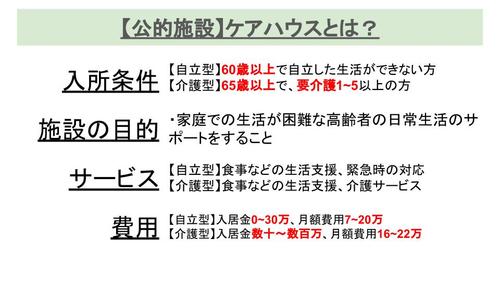

ケアハウス

ケアハウスとは、主に「自立」の状態の方を対象とした高齢者が共同で生活する場所です。

ケアハウスには食事や洗濯・家事などの生活支援を受けられる「自立型ケアハウス」と、24時間体制で介護サービスを受けられる「介護型ケアハウス」が存在します。

介護型ケアハウスは、特定施設入居者生活介護の指定を受けているため、特養と同じように24時間、365日の介護が受けられます。

どちらのタイプでも、居室は基本的に個室が用意されており、プライベートな時間を確保しながら安心の見守り体制のもと暮らせることはメリットと言えるでしょう。

ケアハウスの場合は特養などとは異なり、保証金が発生するのが一般的です。保証金は退去時にクリーニング代や清掃代として使われるケースもありますが、長期入居の場合には焼却されて変換されない場合もありますので、よく確認しておきましょう。

また、季節のイベントやレクリエーションも充実しており、入所者同士の交流がさかんな点も魅力です。

また、自立型ケアハウスは介護サービスの提供はなく、食事や洗濯などの生活支援にとどまります。

したがって、介護が必要になった場合は、別途費用を払って外部の事業者と契約して利用する必要があるため注意しておきましょう。

ケアハウスについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

関連記事

ケアハウスはどんな施設?メリットや入居方法・費用も解説カテゴリ:ケアハウス更新日:2025-09-11

ケアハウスはどんな施設?メリットや入居方法・費用も解説カテゴリ:ケアハウス更新日:2025-09-11

「自分に合った施設を知りたい」「条件を満たす施設を知りたい」という方はケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、予算や要介護度など条件に合わせて、あなたに合った施設を入居相談員から教えてもらうことができます。

もちろん無料で相談でき、見学予約から日程調整まで無料で代行してくれますので、介護施設探しを妥協したくない方はケアスル介護に相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

それでも介護費用が払えない場合は?

ここまで介護費用が払えない場合の対処法について解説してきました。

しかし、上記で紹介したような手段を尽くしても、なお費用の捻出が苦しい方もいるでしょう。

そんな方々のために、ここからは費用の借り入れを行う方法や、あらゆる方法を検討した後の手段について解説していきます。

- 借り入れを行う

- 在宅介護を行う

- 生活保護を受ける

それでも介護費用が払えない場合の対処法①借り入れを行う

親もしくは家族が、不動産などの資産を所有している場合は、売却や賃貸などを行うことによって借り入れを実施することも方法のひとつです。

初期費用が払えないとお悩みの方や、毎月の支払いに対して不安を抱える方にとっては、効果的に手段になり得るため、利用を検討してみてください。

リバースモーゲージ

「リバースモーゲージ」とは、自宅(土地)を担保にして金融機関から融資を受けることができる制度です。

自宅を担保に融資を受けると言っても、自宅から退居する必要はありません。融資を受けながら、家族はそのまま自宅に住むことができます。

自宅の売却は本人の死亡後に行われ、受けていた融資を一括返済する仕組みとなっています。

子供や家族に資産を相続することはできませんが、本人が亡くなるまで家族と一緒に自宅に住み続けられる点はメリットと言えるでしょう。

融資を受けられる条件としては、金融機関によって異なります。地域の指定や戸建てであること、介護施設への住み替え資金には使えないなどが条件とされている場合もあるため、よく確認してみることが大切です。

マイホーム借り上げ制度

「マイホーム借り上げ制度」とは、一般社団法人 移住・住み替え支援機構(JTI)が、高齢者のマイホームを借り上げて転貸し、賃料収入を得られる制度です。

1人目の入居者が決定してからは、空き室になった場合にも規定の賃料を得ることができ、安定した賃料収入が見込めることは大きなメリットと言えるでしょう。

リバースモーゲージとは異なり、「マイホーム借り上げ」制度は賃貸に出す形のため、本人の死亡後も所有権を手放す必要はありません。子供や家族に相続が可能な点も魅力のひとつです。

利用には耐震基準などの一定の基準を満たす必要があります。基準の詳細に関しては各地域のJTI協賛業者によってことなりますので、確認してみましょう。

生活福祉資金(長期生活支援資金)

「長期生活支援資金貸付制度」は、土地・建物を担保にして、生活資金や医療費などの融資を受けることができる制度です。

制度を利用できる主な条件としては65歳以上の方で、市民税の非課税世帯であることが挙げられます。

連帯保証人が必要となる場合がありますが、本人が死亡するまでお金を借りられることはメリットと言えるでしょう。

融資の主体となっているのは各都道府県の社会福祉協議会です。市区町村により貸し付けの条件は異なるケースがあるため、窓口によく相談してみましょう。

それでも介護費用が払えない場合の対処法②在宅介護を行う

金銭的に厳しい場合は、在宅介護を行うことも選択肢のひとつです。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(令和3年度)によると、介護施設でかかる月額費用は平均で12.2万円となっています。

これに対して、在宅介護の月額費用は4.8万円となっており、必要な費用を2分の1以下に抑えられる場合もあります。

金銭的な負担が軽減されることに加え、住み慣れた自宅で家族と一緒に過ごすことができることは、本人のメンタル的にもメリットと言えるでしょう。

しかしその反面、介護を行う家族に一定の負担が掛かってしまうことも事実です。

ケアマネージャーとの相談や、デイサービスやショートステイなどをうまく活用しながら、無理のない計画を立てていくことをお勧めします。

それでも介護費用が払えない場合の対処法③生活保護を受ける

あらゆる制度を検討したうえで、それでも介護に必要な費用が払えない場合は、生活保護を受けることを検討しましょう。

特別養護老人ホーム(特養)やケアハウスなどをはじめ、生活保護を受けている方も入所できる施設は存在し、必要となる費用は支給される保護費のなかでまかなうことができます。

ただ、生活保護を受けたら、すべてのサービスが制限なく利用できるわけではありません。

あくまで健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、利用できるサービスは指定の介護支援事業者が作成する計画書に基づく範囲内となるので、理解しておきましょう。

生活保護の受給対象となる方は、以下の条件を満たした方です。

- 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方

- 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方

- 生活の援助をしてくれる親族がいない方

- 資産を所有していない方

次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方

世帯収入が厚労省の定めた基準額を下回っている場合、生活保護の受給対象となります。

基準額については、居住している地域と世帯人数によって金額が異なるため、地域の自治体に確認してみましょう。

ちなみに東京都の基準額は月約13万円(単身者の場合)となっており、年収に換算して約156万円以下の収入である場合は生活保護の受給対象となります。

また年金を受給中の場合、この年金は収入と見なされるため注意が必要です。

高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方

生活保護には年齢制限は設けられておらず、0歳から100歳まで誰でも受給可能です。

高齢や障害によって働けない場合は、生活保護の受給対象となります。

そのほか病気や怪我、精神疾患などで思うように働けなくなってしまった場合も生活保護の対象者となるため、給付を受けることができます。

生活の援助をしてくれる親族がいない方

親族から生活の援助を受けられない場合、生活保護の受給が可能となります。

生活保護を申請する際には、配偶者や子供、兄弟など扶養義務のある3親等の親族から、できる限りの援助を受けることが求められます。

しかし、親族から扶養の意思が得られない場合や、金銭面の問題で親族に扶養能力がない場合など、どうしても援助を受けることが難しい場合では、生活保護を受けることができます。

資産を所有していない方

生活費に換金できる資産を持っていない方は、生活保護の受給対象となります。

換金できる資産がある場合は、すべて売却して生活費に充てることが求められます。

資産として見られるのは、10万円以上の現金や預貯金だけでなく、土地不動産、生命・医療保険、自動車などが含まれます。

そのほか生活保護について申請条件や、どんな扶助を受けられるかを詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

介護に必要な費用が払えなくなってしまった場合も、すぐに退居を求められることはありません。

一般的には1カ月~2か月の猶予期間が設けられ、それを過ぎると契約解除が予告され退居となります。

介護費用が払えない場合は、まずは施設の生活相談員に相談してみましょう。

今の施設よりも低価格な施設や補助金の活用、仲介業者の紹介など、さまざまなアドバイスを受けられるケースもあります。

そのほか減免制度や助成制度の存在を把握した上で、自分が対象となるのかよく確認してみることが大切です。

あらゆる手を尽くしてもお金がない場合は、最後の手段として生活保護を受けることも選択肢のひとつです。

費用が払えないと不安を抱えてしまうことも多いと思いますが、まずは気負わずに周りの相談窓口や制度を頼ってみることをおすすめします。

そのほか、介護費用が払えない場合の対処法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

老人ホームの費用が高すぎて払えないという方必見!対策と予防策を解説カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2025-09-26

老人ホームの費用が高すぎて払えないという方必見!対策と予防策を解説カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2025-09-26関連記事

老健の費用が払えないとどうなる?減免制度などの5つの対処法を解説!カテゴリ:老健(介護老人保健施設)の費用更新日:2025-08-13

老健の費用が払えないとどうなる?減免制度などの5つの対処法を解説!カテゴリ:老健(介護老人保健施設)の費用更新日:2025-08-13関連記事

グループホームの費用が払えないとどうなるの?利用できる制度9選カテゴリ:グループホームの費用更新日:2023-03-17

グループホームの費用が払えないとどうなるの?利用できる制度9選カテゴリ:グループホームの費用更新日:2023-03-17