生活保護を受給していても老人ホームに入ることができます。

本記事では、生活保護を受給していても入れる施設、生活保護を受給していても施設に入るための条件について解説します。

生活保護を受けていても老人ホームに入ることは可能

生活保護を受給していても老人ホームに入ることは可能です。

老人ホームには、施設ごとに入居条件が設定されており、その入居条件を満たした上で入居費用を支払えるのであれば、生活保護を受給していたとしても入居が可能となっています。

また、老人ホームの中には、生活保護受給者に対応した料金体系を設定している施設もあり、全国有料老人ホーム協会が行ったアンケートでは「全体の3割が生活保護者向けのプランを提供している」との報告もあります。

ケアスル介護では、入居相談員からその場で条件に合った施設を提案してもらうことができます。

見学日程調整から見学予約まで全て無料で代行もしていますので、生活保護の方でも入所できる施設を探すならまずは相談してみませんか?

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

生活保護を受けていても入れる老人ホーム一覧

生活保護を受けていても入れる老人ホームには、主に以下の施設が挙げられます。

- 特養(特別養護老人ホーム)

- 軽費老人ホーム

- ケアハウス

- 介護付き有料老人ホーム

- 住宅型有料老人ホーム

- グループホーム

- サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

上記の介護施設は生活保護を受けていても入居が可能なケースがあります。(※実際に入居できるかどうかは施設によって異なるため、入居前に必ず確認しておきましょう)

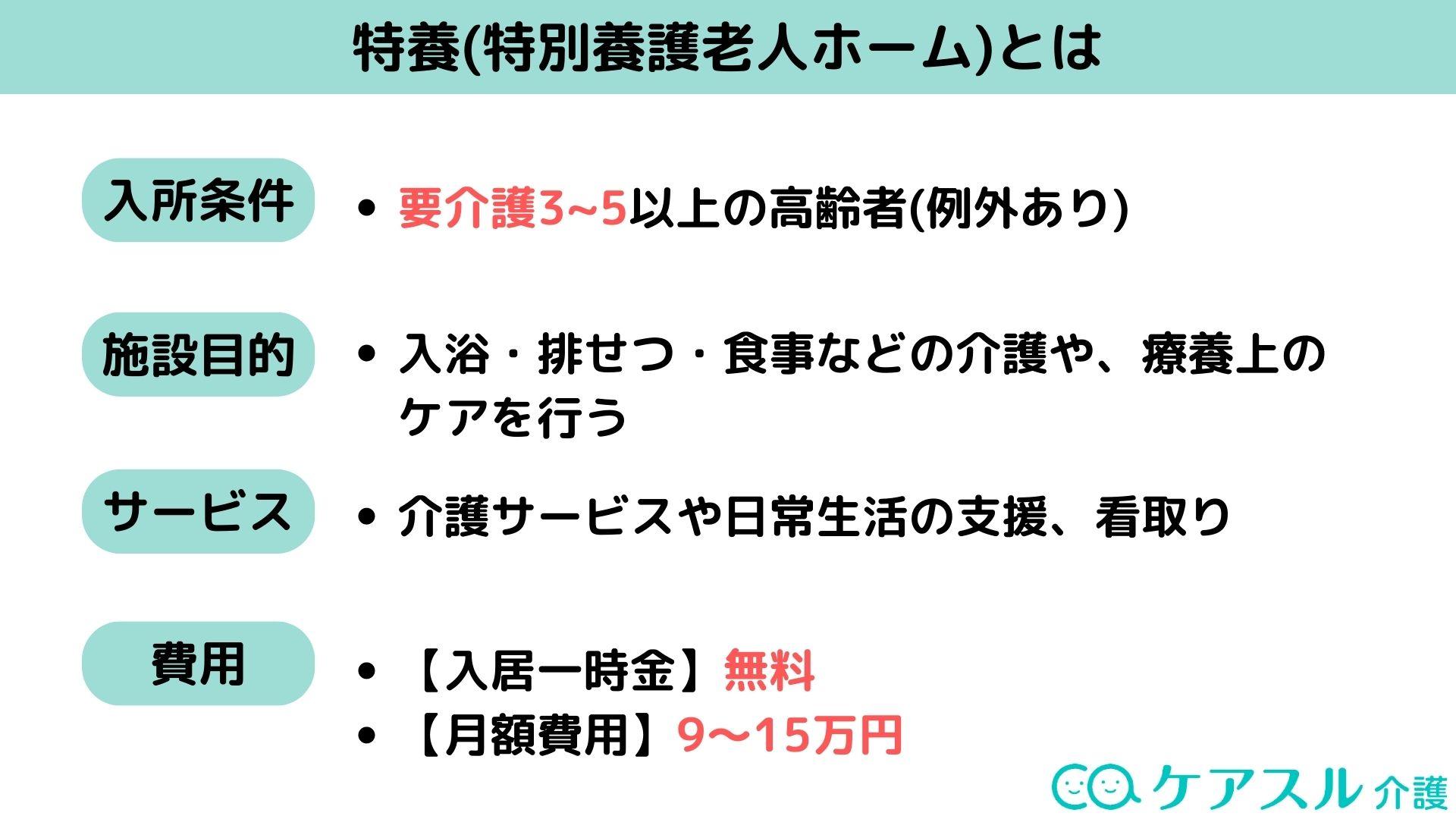

生活保護でも特養(特別養護老人ホーム)に入れる?

生活保護を受給していても特養(特別養護老人ホーム)への入居は可能です。

生活保護を受給している方が実際に特養を利用する際の費用として、下記表を見てみましょう。

| サービス費 | 居住費 | 食費 | |

| 要介護3 | 約790円 | 約820円 | 約300円 |

| 要介護4 | 約860円 | 約820円 | 約300円 |

| 要介護5 | 約930円 | 約820円 | 約300円 |

参考:千葉県野田市「ふれあいの里」

サービスによって金額が加算されますが、所得に応じて第1〜4段階などと料金が設定されており、生活保護受給者は第1段階に該当します。

地域や施設によって詳細な費用は異なりますが、月額費用は10万円を下回る程度であると理解しておくとよいでしょう。

生活保護受給者の自己負担額は原則0円となっていますが、生活保護費を上回る金額については支払い義務が発生することに注意です。

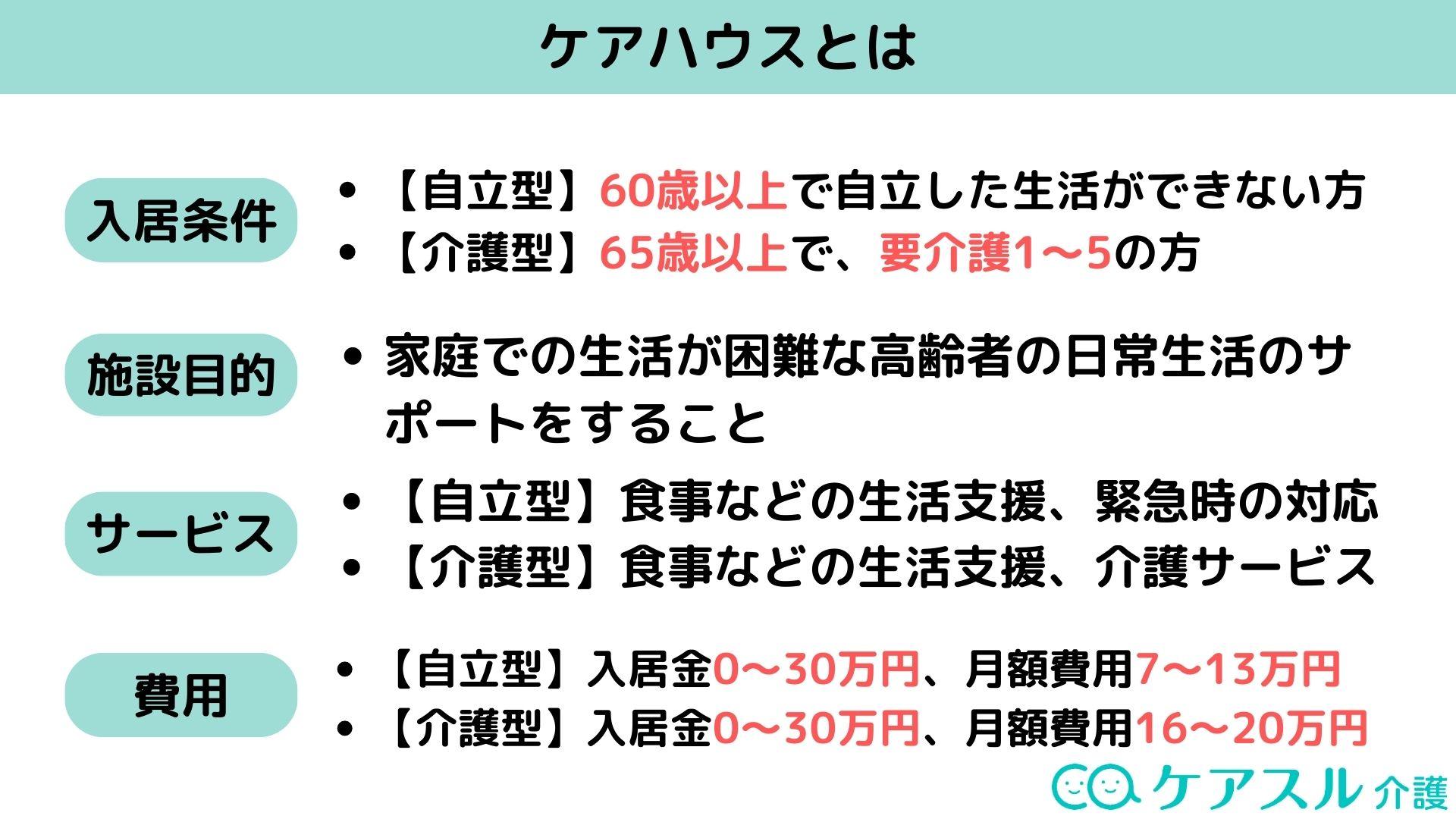

生活保護でも軽費老人ホーム(ケアハウス)に入れる?

生活保護を受給していても軽費老人ホーム(ケアハウス)への入居は可能です。

軽費老人ホームは、家族などの身寄りのない高齢者や経済的に自宅での生活が困難な60歳以上の高齢者が安価な費用で入居することができる施設です。

そんな軽費老人ホームは、生活保護法の指定介護期間に指定されているため、生活保護を受給している高齢者の方でも入居が可能となっています。

中でも、軽費老人ホームC型はケアハウスとも呼ばれ、一般型ケアハウスは7万円、介護型ケアハウスは17万円ほどの月額費用で入居できるため、他の介護施設と比べても安い費用で生活することが可能です。

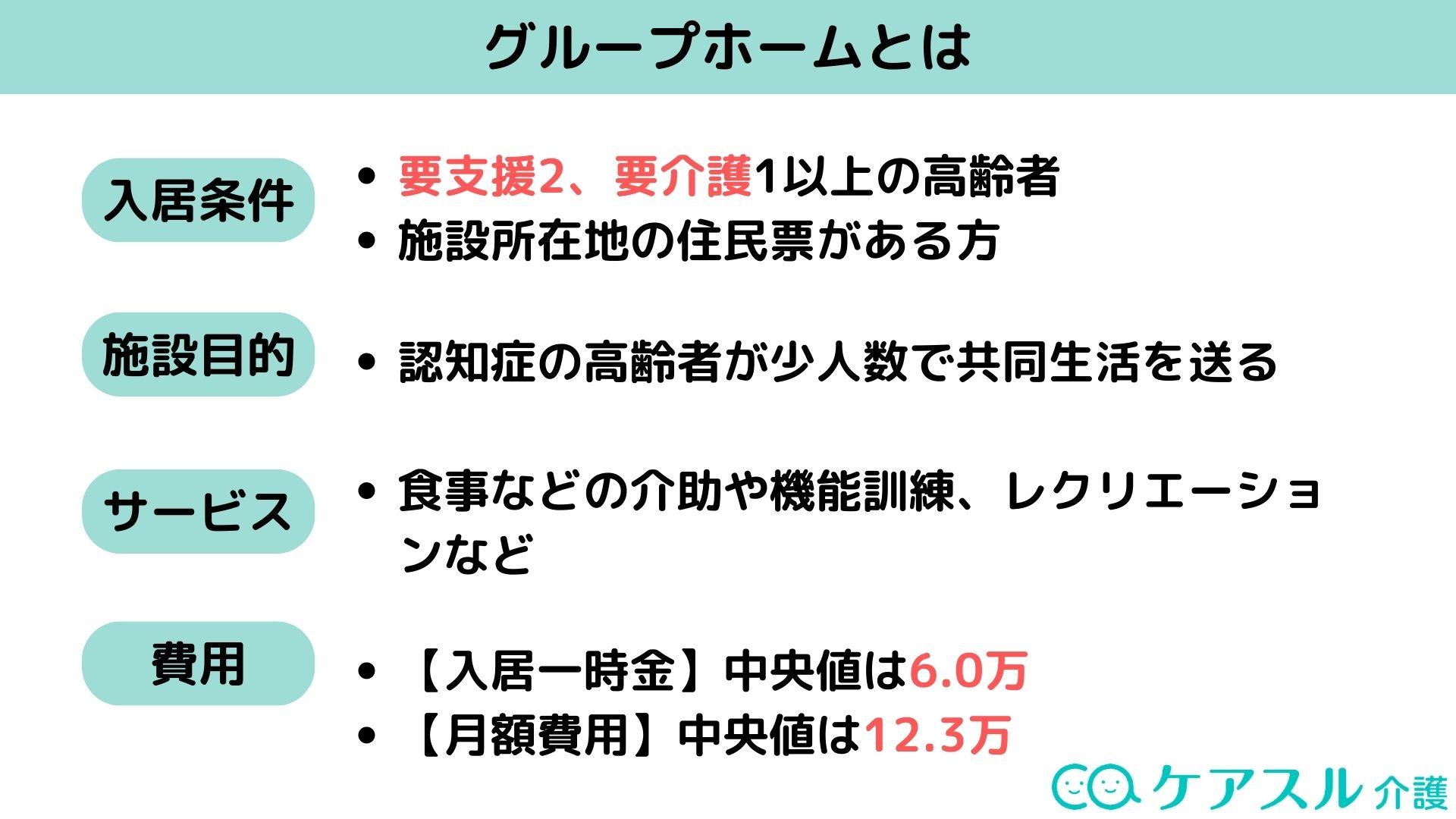

生活保護でもグループホームに入れる?

生活保護を受給していても軽費老人ホーム(ケアハウス)への入居は可能です。

ただし、全国に13,000施設以上あるグループホームすべてが生活保護受給者を受け入れているわけではありません。

生活保護受給者を受け入れているグループホームは指定介護機関と呼ばれているため、生活保護を受けている方は、指定介護機関の認定を受けているグループホームを探す必要があるということを覚えておきましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

生活保護施設に関するよくある質問

高齢者が生活保護を受けるには?

高齢者が生活保護を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 世帯収入が厚生労働省が定める基準額よりも少ない場合

- 換金・売却して生活費に充てることができる資産がない場合

- シルバー人材センターなど高齢者を雇ってくれる事業を活用し、能力に応じた仕事を探したうえで、その就労収入が基準額に満たない場合

- 配偶者、また子供や兄弟など扶養義務のある3親等の親族から援助を受けることが難しい場合

- 生活費に充てることができる、生活保護以外の給付金等を受けることが難しい場合

認知症でも生活保護は受けられる?

認知症の方でも、生活保護を受けるための条件を満たしていれば、申請することができます。

また、認知症を理由に本人だけで生活保護を申請することが困難な場合は、身内や親族による代理申請をすることができます。

生活保護の受給条件については、上述した条件と同じものとなります。

親の介護のために生活保護は利用できる?

親に介護が必要になったとき、もし親の生活が困窮していたら、親に生活保護を受けてもらうという選択肢があります。

ただし、実際に生活保護を受給するには上述の条件を満たす必要があり、「介護費用を代わりに払い続けるのは不安だから」といった子ども側の事情で生活保護を申請できるというわけではないため、その点に注意しておきましょう。

親と同居している場合は、介護費用を捻出すれば最低限度の生活ができなくなってしまう場合や、親の介護のためには会社を辞めなければならず、収入を確保できない場合など、特定の場合に限り、世帯分離をすることによって親だけが生活保護を受給できるというケースもあります。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

生活保護受給者が入居可能な老人ホームは約3割

平成25年に全国有料老人ホーム協会が行った調査によると、全国の老人ホームのうち、入居者に生活保護を受けている人がいる施設の割合は、全体の32%となっています。

おおよそ3つに1つの老人ホームに生活保護の方がいるという計算になります。また、生活保護を受けている人が入居者の50%を超える施設の割合は全体の15.3%に留まっており、特定の施設に生活保護受給者が集まっている、ということもでありません。

そこからも、生活保護受給者が老人ホームに入るのは稀ではないことが伺えるでしょう。

生活保護を受けている方が通常の老人ホームの料金で入居することは考えづらいので、これらの施設では生活保護受給者向けの料金プランが用意されていると考えてよいでしょう。