老人ホームの費用が払えない場合、まずは生活相談員やケアマネジャーに相談するようにしてください。

そのうえで、公的な減免制度を利用すること、国民年金で入れる老人ホームなど費用が安い施設へ入居することの2点を検討するようにしましょう。

老人ホームの費用は到底払えない、、

老人ホーム・介護施設が払えないという悩みに関する知恵袋を確認してみると、以下のような声が上がっています。

「老人ホーム費用が払えない」という悩みに関する知恵袋①

親が高齢で、あと数年もすれば介護が必要になる歳なのですが、自分の両親は貯蓄どころか借金があります。

そこで質問なのですが、親が自分で自分の世話を出来なくなった場合、娘である自分は介護はしたくないので老人ホームに入ると思うのですが、費用はどうなるのでしょうか?

貯蓄のない両親にはとても払えないと思います。

だからと言って私も絶対に払いたくないですし、自分の家庭もありますので払える余裕もないです。

※参考:Yahoo知恵袋から部分引用

「老人ホーム費用が払えない」という悩みに関する知恵袋②

同僚のおばあちゃんが老人ホームに入っており、同僚のお母さんから、月額の費用が払えないので、同僚(息子)に援助してほしいと言われ、お金を貸してほしいと言われました。

老人ホームに入所し、支払が途中で出来ない場合、国などの援助等が可能な方法はあるのでしょうか?

現実的に親などが老人ホームに入所当時は息子などが支援し入所したケースなどもあるとは思いますが、途中でリストラ等で無職になった場合に支援が困難になった場合はどの様な方法があるのか、ご教示願います。

※参考:Yahoo知恵袋から引用

これから介護が必要になる方であれば、「老人ホームの費用なんて到底払うことができない」「老人ホームの費用は払えないと思うけど、自分が払わないといけないの?」という悩みを持っていることでしょう。

また、現在在宅で介護をされている方や既に老人ホームに入居されている方であれば、「老人ホームに入居した後、費用が払えなくなったらどうしよう」と不安に思っている方もいることでしょう。

老人ホームの費用をシミュレーションしてみよう

そのようなお悩みを抱えている方は、まずは自分が老人ホームの費用としてどのくらいかかるのかを知るところから始めてみましょう。

簡単な費用シミュレータをご用意しましたので、現在お住まいの地域を入力し、どのくらいの費用が相場になるのかぜひ確認してみてください。

費用シミュレーター

- 入居金

- ???万円

- 月額費用

- ???万円

また、老人ホームの費用をより詳細にシミュレーションしたいという方は、以下の記事を参考にしてみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホームの費用が払えない場合はどうなる?

老人ホームの費用が払えなくなっても、すぐに退所になることはありません。

多くの場合は一定の支払い猶予期間が設けられているため、その猶予期間中に支払いを済ませれば引き続き施設で暮らすことができます。

また、老人ホームの費用は原則として入居者本人が支払いますが、本人が支払えなくなってしまった場合は、入居契約時に定めた身元引受人・連帯保証人に請求される形となります。

細かいルールは施設によって異なるため、その点には注意しておきましょう。

特養の費用が払えない場合

特養の費用が払えない場合は、2~3カ月の猶予期間の中で支払う必要がありますが、身元保証人に費用の請求があってもなお費用を支払えない場合は、3週間から1カ月間の予告期間をもって契約解除となり、強制退去しなくてはならなくなることもあります。

こちらは施設側と交わす契約書や重要事項説明書に記載があるため、よく確認しておきましょう。

とはいえ、特養に入所している人で身寄りのない方や在宅介護が難しい方は強制退去となっても介護が難しいことがあるため、ほとんどの場合、契約書において以下のような形で移転先の確保の協力義務が記載されています。

老健の費用が払えない場合

老健の場合も、費用が払えなくなってもすぐに退所となることはありません。

なぜなら、老健に入居する際の契約書には、契約解除の要件として「利用料の支払いを2カ月以上滞納した時」などの条件が付与されていることが多く、かつ、その場合にも「3週間以上の予告期間をもって契約を解除することができる」という内容であることがほとんどだからです。

一 甲が正当な理由なく、第6条記載の利用料の支払いを2ヵ月以上滞納したとき

二 甲の行動が、他の利用者の生命または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、乙において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき

三 甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をするおそれが極めて大きく、乙において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき

四 甲が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき

※参考:日本弁護士連合会「介護老人保健施設サービス利用契約」より引用

グループホームの費用が払えない場合

グループホームも同様、費用が払えなくなったとしてもすぐに退所となることはありません。

入居者本人が何かしらの理由で費用が払えない場合、前述の通り、身元引受人や連帯保証人に費用の請求が行われます。

さらに、身元引受人や連帯保証人も費用が支払えない場合でも、支払いの猶予期間が設けられています。

グループホームの場合、猶予期間は3~6カ月程度が一般的ですが、場合によっては1~2カ月とかなり短いケースもあるため注意が必要です。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホームの費用が払えない場合はどうすればいい?

老人ホームの費用が払えない場合、支払えないことが分かった時点で、すぐに生活相談員やケアマネジャーに相談しましょう。

生活相談員やケアマネージャーは、現在の施設よりも低価格な施設の紹介や補助金の活用、仲介業者の紹介など、専門的なアドバイスを提供してくれます。

また、現在入所している施設の施設長に対し、支払期限の延期や分割での支払いなども交渉してくれる場合もあります。

そのほか、減免制度を利用すること、費用が安い施設へ入居することの2つの方法があります。

減免制度を利用する

老人ホームの費用が払えない場合に利用できる減免制度には、以下のようなものがあります。

| 減免制度名 | 減免される費用項目 | 概要 | 申請方法 |

|---|---|---|---|

| 高額介護サービス費 | 介護サービス費用の自己負担額 | 1カ月の利用者負担額が所得ごとの区分限度額を上回った時に、払い戻される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 高額医療・高額介護合算療養費制度 | 医療費と介護サービス費用の自己負担額 | 医療費と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合、払い戻される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 社会福祉法人などの利用者負担軽減制度 | 介護サービスの自己負担額、居住費および食費 | 市区町村税世帯非課税で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の1/4が軽減される制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 特定入所者介護サービス費 | 居住費・食費 | 4段階の所得段階ごとに、居住費と食費を減免することができる制度 | お住いの市区町村の役所にて申込 |

| 医療費控除 | 介護サービスの自己負担額・居住費・食費 | 所定の費用項目は確定申告を行うことで、所得税から医療費控除をとして控除を受けることできる制度 | 確定申告にて申請 |

| 自治体独自の助成制度 | 介護サービスの自己負担額・居住費および食費など | 特定の条件を満たした場合は、介護サービスの利用者負担が軽減される制度 | お住いの自治体にて申込 |

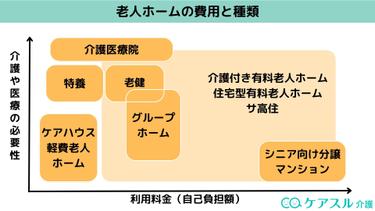

費用が安い施設に入居する

老人ホームの費用が払えない場合は、特別養護老人ホームなどの介護保険施設を中心に、費用の安い施設への入居を検討するとよいでしょう。

特に、特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、地方自治体や社会福祉法人からの補助金が出るため、年金額が少ない人や貯蓄が無い人でも入居しやすいことがメリットです。

住民税非課税世帯で一定の所得以下であれば、居住費や食費などを含め月額費用を5万円以下に抑えることも可能であり、必要な費用を国民年金だけで収めることもできる場合があります。

国民年金だけで入れる老人ホームや低所得者が入れる老人ホームは以下の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホームの費用が払えない場合のまとめ

「親を施設に入れたいがお金がない」「老人ホームに入居したが、費用が払えなくなりそうで困っている」という方は少なくありません。

特に、老人ホームの入居後に費用が払えない場合であっても、すぐに強制退去になるケースは少ないためご安心ください。

そして、老人ホームの費用が払えなくなりそうだと思った際には、すぐに生活相談員やケアマネジャーといった専門家に相談するとともに、減免制度の利用や費用の安い施設への入居を検討するようにしましょう。