大切な家族が「要介護3」と認定され介護が必要になった場合、介護サービスを活用した在宅介護や介護施設に入所するなどさまざまな選択肢があります。

ただ、要介護3の認定を受けたあとで、どのようにサービスの利用すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では「要介護3」とはどのような状態なのかを解説していきます。

これからの介護生活が安心して送れるような環境づくりにお役立てください。

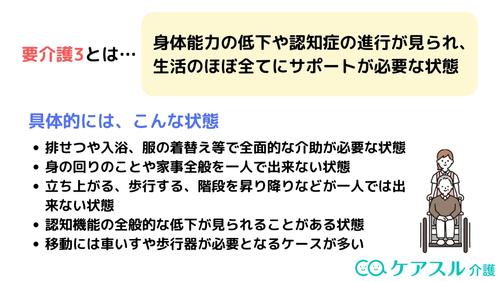

要介護3ってどんな状態?

「要介護3」とは、身体能力の低下や認知症の進行が見られ、常に家族のサポートや見守りが必要な状態です。

食事やトイレ、入浴といった身の回りの動作も自分だけで行えないため、ほぼすべてに介助が必要となります。

具体的には、以下のような状態が挙げられます

- 排せつや入浴、服の着替えなどで全面的な介助が必要な状態

- 身の回りのことや家事全般を一人で出来ない状態

- 立ち上がる、歩行する、階段を昇り降りなどが一人では出来ない状態

- 認知機能の全般的な低下が見られることがある状態

要介護3は足腰が不安定となり、立つ・歩くなどが自分ひとりではできず、移動には車いすや歩行器が必要となるケースが多いです。

このように要介護3の状態は、基本的に自分ひとりでは日常生活を送れないため、24時間ほとんどの場面で誰かの介助やサポートが欠かせません。

要介護3の状態になると、自宅で家族だけで介護を行うには負担が大きいため、施設での介護に切り替えるケースも多いです。

施設サービスの代表である特別養護老人ホームの入所基準は要介護3以上と定められており、在宅で介護をするか、施設で介護をするかを判断する節目のレベルとお考えください。

介護に要する時間が1日で「70分以上90分未満」

要介護3に認定される基準は上記の身体状況のほか、介護に要する時間が1日に対して「70分以上90分未満」であるとされています。

というのも要介護認定の基準は厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」により1日における介護に要する時間が定められているためです。

したがって、身体状況だけでなく介護を必要とする時間の要件があることを理解しておきましょう。

それぞれの要介護認定の区分における「要介護認定基準時間」は以下の通りです。

| 区分 | 介護に要する時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

またそれぞれの自治体によって判断基準には違いがあるため、詳しく知りたい方はお住まいの自治体へ問い合わせてみることをおすすめします。

要介護3には認知症の方が多い

要介護3の方は認知機能の全体的な低下が見られることがあり、認知症と診断される方が多いです。

というのも厚生労働省の調査によると、要介護3の認定を受けた人が介護が必要になった原因の第1位は認知症という結果が出ています。

また要介護3の方における認知症の症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 徘徊

- 妄想

- 大声や奇声

このような症状が原因で常時の対応が必要になることも珍しくなく、要介護3と認知症には密接な関わりがあることが分かるでしょう。

要介護3の施設入居率

厚生労働省の調査によると、要介護3の方の施設サービス利用率は約26.6%となっています。

ちなみに要介護2の施設サービス利用率は約7.6%となっていることから、要介護3のタイミングで施設への入居する方は多いと言えるでしょう。

以下は要介護度別の施設サービスの利用率・居宅サービスの利用者数・利用率をまとめたものです。

| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 1,224.1(千人) | 1,086.1(千人) | 884.5(千人) | 842.4(千人) | 548.3(千人) |

| 施設サービス利用率 | 4.03% | 7.58% | 26.64% | 41.04% | 44.41% |

| 居宅サービス利用率 | 87.26% | 86.78% | 67.80% | 54.12% | 50.41% |

出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和5年3月審査分)」

要介護度が上がるにつれ、居宅サービスの利用率は下降し施設サービスの利用率が上昇傾向にあることが分かります。

理由としては介護者の負担が大きくなり施設の利用を検討したほか、特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設の利用がしやすくなることが挙げられます。

要介護3で一人暮らしはできる?

要介護3の一人暮らしは非常に難しく、あまり現実的ではありません。

前述のように、要介護3は食事・排せつ・入浴・着替え等の生活動作に全面的な介護が必要です。

そのため、要介護3の方の介護状況としては老人ホーム・介護施設で介護を受けるなどが一般的であると言えます。

ですが、「どうしても住み慣れた自宅を離れたくない」「知らない環境に移りたくない」などの理由から、本人が一人暮らしの継続を希望することもあるでしょう。

本人の意思を尊重し一人暮らしを継続する場合には、介護サービスを利用したりご家族の方も定期的に様子を見守ったりすることが大切です。

要介護3の自宅介護は無理?

要介護3の方を自宅で介護することは不可能ではありませんが、介護者にかかる負担は非常に大きいと言えます。

前述のとおり、要介護3は日常生活に全面的な介助が必要な状態であり、昼夜を問わずあらゆる場面の手助けが必要になる状態です。

自宅で介護を続けるには、適したサービスを最大限に活用して、なるべく介護の負担を軽減することが大切だと言えるでしょう。

また精神的なストレスへの対処には、同じく介護で悩む方と話をすることも有効とされています。

同じような境遇の方と話し合うことで、日ごろから抱えたストレスややるせない気持ちを吐き出すことができます。

自宅介護の限界はある日突然やってくることも珍しくありません。

真面目な方ほど無理をしてしまうものですが、日々の休息を確保できるような環境を整えることが大切です。

そのほか「要介護3で入居できる施設を探したい」という方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル 介護では全国5万を超える老人ホーム・介護施設から、専門の入居相談員がご本人・ご家族様の要望にぴったりの施設をご紹介しています。

「幅広い選択肢から安心して施設を探したい」という方は、まずは無料相談からお気軽にご活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

「要介護3」とは、身体能力の低下や認知症の進行が見られ、常に家族のサポートや見守りが必要な状態です。

食事やトイレ、入浴といった身の回りの動作も自分だけで行えないため、ほぼすべてに介助が必要となります。

在宅介護を行うには家族に大きな負担が掛かるため、老人ホーム・介護施設への入居を検討する方々も多いです。

要介護3では特養(特別養護老人ホーム)への入所が可能となるほか、公表されているほぼすべての介護サービスの利用が可能となります。

要介護3の方を介護する際には、なるべく介護サービスや公的な制度の力を借りながら、のしかかる負担を少しでも軽くしていくことが大切と言えるでしょう。