介護医療院と特養の違いは、医療・介護体制の充実度にあります。

介護医療院は医療体制に重きを置いており、医師が常駐し、手厚い医療ケアを提供しています。

一方で、特養は介護体制に重きを置いており、入居者3人当たりに1人の介護職員が配置され、密度の濃い介護サービスを提供しています。

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の違い一覧表

介護医療院と特養の違いの一覧表です。次章より、それぞれの違いについて解説していきます。

| 介護医療院 | 特養 | |

| 目的 | 要介護高齢者の長期療養・生活のための施設 | 要介護高齢者のための生活施設 |

| 入居対象者 | 要介護1~5 | 要介護3~5(原則) |

| 入居期間 | 終身利用可能 | 終身利用可能(平均3.5年) |

| 入居難易度 | 高いという情報はない

(待機者情報無し) |

非常に高い

(待機者29.2万人) |

| 費用の目安 | 7.5~14万円 | 8~13.5万円 |

| 医療体制 | ◎非常に整っている | △医師は非常勤 |

| 介護体制 | 〇整っている | ◎非常に整っている |

| 看取り | 〇可能 | △可能だが医療的ケアは施設による |

| 居室タイプ | ・従来的個室

・多床室 ・ユニット型個室 ・ユニット型個室的多床室 |

・従来型個室

・多床室 ・ユニット型個室 ・ユニット型個室的多床室 |

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の目的の違い

介護医療院と特養の目的はそれぞれ異なります。特養の目的は、要介護高齢者のための生活施設ということでかなり介護に重きが置かれています。

一方、介護医療院の目的は要介護高齢者の長期療養・生活のための施設となっており、生活施設としての側面に加え、医療に関しても重きが置かれています。

なぜかというと、介護医療院はその前身施設となる療養病院で満たせなかった長期療養ニーズを満たす施設として創設されたためです。療養病院では平均入所期間が一年半と長く、死亡による退院が4割という中で医療と介護、両者の機能を持ち長期療養に対応できる施設が必要になったという背景があります。そのため介護医療院は医療と介護、両者の機能を持っている施設となっています。

介護医療院と特養のどちらに入ればいいかわからないという方はケアスル 介護がおすすめです。

入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、あなたにピッタリの施設を探すことが出来ます。

初めての老人ホーム探しで何から始めればよいかわからないという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の入居対象者の違い

次に入居対象者の違いについて見ていきます。

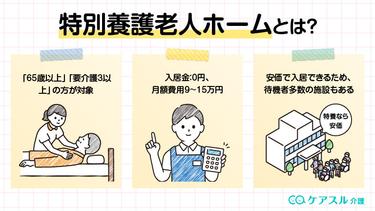

どちらも共通の点としては、要介護認定を受けていることです。要介護認定とは、日常生活の中でどの程度の介護が必要であるかを客観的に数値化したもので、基本的に65歳以上の方が認定の対象です。

それぞれについて詳しく見ていくと、介護医療院では要介護度が1~5(要支援1〜2は対象外)の方が対象者となっています。ただ、実際には介護度の高い方や緊急性が高いと判断される人が優先されます。例えば、在宅介護が困難である方や日常の中で医療的ケアが必要と判断された方がその対象となります。

その一方、特養では原則要介護度が3~5の方が対象者となっています。介護医療院よりも特養のほうが受け入れ可能な入居対象者が少なく、入居待ちの声も多く聞かれます。そのため介護医療院よりも特養のほうが入居難易度は高いといえるでしょう。しかし、特養においても以下の条件に当てはまることで、要介護度が1~2の方が入居できることがあります。

特養(特別養護老人ホーム)における要介護1~2の方の入居条件

|

以上の条件を満たすことで、特例として要介護度1~2の方でも入居することができるため、条件に当てはまる方は施設に問い合わせて、入居可能か確認してみましょう。特例入居に関して、詳しくは以下の資料をご覧ください。

また特養に入所するための裏技は、以下の記事をご覧ください。

関連記事

特養に早く入所するための裏ワザ10選を紹介!コネ入所の実態も解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2024-05-29

特養に早く入所するための裏ワザ10選を紹介!コネ入所の実態も解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2024-05-29

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の入居期間の違い

入居期間に関しては、どちらも長いと言えるでしょう。

介護医療院では、そもそもの目的として「長期療養・生活のための施設」とあるように、長期の入所を前提としているため、看取りの時期まで入所される方もいるようです。

特養に関しては、平均入所期間が3.5年と長くなっています。理由としては、こちらも看取りまで対応しているため平均の入居期間が長くなっていると考えられます。(参考資料:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))

どちらの施設も終いの棲家として機能していると考えられ、入所する際も介護状態の悪化による退所(転院)の可能性を考えずに入所ができるのは安心なポイントかもしれません。ただ、いずれの施設もある程度の医療的ケアには対応しますが、より高度な処置が常に必要となる場合には、病院への入院が必要となるため介護医療院でも特養でも対応することは難しいでしょう。

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の入居難易度の違い

入所難易度は、特養が非常に高いようです。

特養の入居待機者が29.2万人と非常に多く、すぐに入居を必要としていてもなかなか難しい場合が多いのが現状です。特養が人気の理由としては公的施設のため国からの優遇があり料金が安く、さらには介護職員の人数も実質2:1と介護サービスを受けやすい体制になっていることだと考えられます。これらの理由から人気施設となり入居待機者が多いため、すぐに入居を必要とされている方には向かない施設となっています。(参考資料:特別養護老人ホームの入所申込者の状況 )

一方、介護医療院では入居待機者の情報は公開されていません。そのため実情の把握は難しいですが、待機者が問題として上がらない程度に入居は難しくないと考えられます。ただ、介護度の高い方や緊急性の高い方から入居が優先されるという情報はあるので、要介護度の低い方や緊急性の低い方は入居が難しいという場合もあるでしょう。

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の医療的ケアの違い

介護医療院と特養で最も重要な違いは、受けられる介護・医療の手厚さです。まずは医療について理由とともに見ていきましょう。

介護医療院の方が受けられる医療的ケアは手厚い

介護医療院と特養では、介護医療院の方が医療的ケアが充実しています。介護医療院では具体的に以下のような医療的ケアを受けることができます。

- 喀痰(かくたん)吸引

- 経管栄養(胃ろう、経鼻経管栄養、腸ろう)

- 点滴

- 在宅酸素

- 褥瘡のケア

- 注射など薬の処方

- 看取りやターミナルケア

介護医療院には医師が常駐しており、常に上記のような医療行為を行うことができる体制が整っています。対して特養は医師の常駐が義務付けられていないため、施設ごとに医療体制にばらつきがあり十分な医療を受けられない可能性があります。そのため、医療的ケアをしっかりと受けたいという方は介護医療院がおすすめです。

医療体制の違い

| 介護医療院(Ⅰ型) | 介護医療院(Ⅱ型) | 特養 | |

| 医師の割合、配置義務 | 48:1、義務 | 100:1、義務 | 必要数、非常勤可 |

| 看護職員の割合 | 6:1 | 6:1 | 介護職員も含めて3:1

常勤1名以上は必須 |

表からわかる通り、特養では医師の数が必要数に応じて配置されており、かつ非常勤が可能になっているため非常時の診療や、夜間の対応ができない施設が生まれています。近年では、特養での看取り需要の増加に伴い医師との連携が必要になってきました。それによって特養でも病院や医師との連携が活発になってきていますが、まだまだ対応できていない施設もあるようなので確認が必須であるといえるでしょう。

ターミナルケア(終末期医療)に関しても、介護医療院では医療用麻薬の投与による痛覚の除去などの医療的ケアが受けられます。

しかし特養では医師が非常勤となっているため、施設ごとに対応が異なるようです。特養を最後の住まいとして利用される方は多いと思うので、安心して最後まで施設に居られるよう入居前に医師・看護師との連携体制について確認し、夜間など緊急時でも対応可能になっているかどうかは確認した方が良いでしょう。

(参照:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))

医療体制の充実した施設を探しているという方はケアスル 介護がおすすめです。

全国で約5万件以上の施設情報を掲載しているので、幅広い選択肢から探すことができます。

後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の介護サービスの違い

続いて介護サービスについて、理由とともに見ていきましょう。

特養の方が受けられる介護サービスは手厚い

介護医療院と特養では、特養の方が受けられる介護サービスは手厚いです。その理由としては大きく人員基準の違いが挙げられますが、まずはそれぞれで受けられるサービスの種類を比較してみましょう。

| 介護医療院 | 特養 |

|

|

以上を見ていただければわかるように、受けられる介護サービスの種類自体に違いはないようです。そのため、介護医療院に入ったとしても一定以上のサービスは受けられるといってよいでしょう。

それでは、次に一番の違いといえる介護職員の人員基準の違いを見てみましょう。

介護職員の人員基準の違い

| 介護医療院(Ⅰ型) | 介護医療院(Ⅱ型) | 特養 | |

| 介護職員の割合 | 5:1 ~ 4:1 | 6:1 ~ 4:1 | 3:1 |

介護医療院に関しては、入居者4~6人当たりに1人の割合で介護職員がいるため、先ほどと同様に一定の介護サービスが受けられるといえるでしょう。一方特養は介護を目的に作られた施設で介護職員が入居者3人当たりに1人いるため、介護医療院よりも密度の濃い介護サービスを受ける機会があります。

また厚生労働省に資料によれば、

現状、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における介護・看護職員の入所者に対する配置は、入所者2人に対して職員1人程度となっており、人員基準である入所者3に対して1人よりもかなり手厚く配置している。(参照:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))

となっており、人員基準以上に手厚いサービスが受けられると考えてよいでしょう。そのため、より介護サービスを手厚く受けたいという方は特養がおすすめといえるでしょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の居室タイプの違い

介護医療院と特養では、居室タイプに違いはありません。ここではそれぞれの居室タイプに関して説明しています。

| 多床室 | 病院の病室のように、2~4人の入居者の方が一つの部屋で生活する形。相部屋なので利用料金が低い反面、プライバシーが保たれにくいという特徴がある。 |

| 従来型個室 | 完全な個室となっている。そのためプライバシーの確保が可能で、個人に最適化された介護も受けやすい。 |

| ユニット型個室 | 10人以下のユニット(生活グループ)ごとに壁で仕切られており、全員が個室を持ちながらリビングなどの共有スペースに面した部屋に住んでいる。各部屋からすぐに共有スペースに行けるため、プライバシーの保護を可能にしながらコミュニケーションがとりやすい作りになっている。 |

| ユニット型個室的多床室 | ユニット型の多床室で、大部屋に仕切りを入れて準個室化している。多床室と同じくプライバシーの保護は難しくなっているが、コミュニケーションは取りやすい。 |

多床室は、プライバシーの保護が気にならない方であれば最も安くお勧めです。また従来型個室やユニット型個室は、個別最適化された介護を受けやすいため、少し部屋の料金が高くてもしっかりと介護を受けたいという方にはおすすめだと思います。“住まい”としての雰囲気、機能を重視したい方、コミュニケーションを活発に取りたいという方はユニット型を選ぶとよいでしょう。

介護医療院と特養(特別養護老人ホーム)の費用の違い

次に費用面から違いを見ていきましょう。金額に関しては住居タイプによって大きく分かれているため、住居タイプ別で月額費用を見ていきます。

| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型(個室・多床室) | |

| 介護医療院 | 7.5~9.0万円 | 11~12.5万円 | 11.5~14万円 |

| 特養 | 8.5~9.5万円 | 9.5~10.5万円 | 11.5~13万円 |

※食費:4万5千円で計算しています

多床室は前述したように、大部屋に2~4人で生活するタイプの居室です。相部屋となるので費用面では最も安いタイプの部屋となり、費用を抑えてサービスを受けたいという方におすすめです。次に安いのが従来型個室とユニット型多床室です。そして最も高いのが、ユニット型個室となります。これらはコミュニケーションを活発に取りたいなどのニーズやプライバシーを大事にしたいなどそれぞれの予算と価値観によって居室タイプを検討することが良いでしょう。

また、要介護度によって介護保険の自己負担額が変わります。

| 個室 | 多床室 | |

| 要介護度1 | 23,880円 | 20,640円 |

| 要介護度2 | 27,090円 | 23,850円 |

| 要介護度3 | 34,020円 | 30,780円 |

| 要介護度4 | 36,930円 | 33,720円 |

| 要介護度5 | 39,600円 | 36,360円 |

以上の表は介護医療院における介護サービス費の一例になりますが、要介護度が1と5だと最大1万6千円ほどの開きがあります。特養においても同様に要介護度によって金額が変わるので、費用を考える際には入居者の要介護度によって金額が変動することも含めて検討する必要があります。

費用面を住居タイプと要介護度の二つから見てきましたが、介護医療院と特養においてあまり大きな変化はないようです。

ただし、介護医療院において医療行為は月額利用料に加算されていくため、結果として医療行為を受ける場合には介護医療院の方が高くなっていきます。

特養の費用に関して、詳しくは以下の記事をご覧ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護医療院を利用するためには?

ここまでで介護医療院と特養の違いは分かったでしょうか。

ここからは介護医療院を実際に利用するためには、どのような手続きや施設の探し方があるのかを見ていきます。介護医療院に入りたいという方は、ぜひご覧ください。

利用手続き

必要書類としては入居施設や入居者の状態によって異なります。そのため施設に直接相談することが好ましいでしょう。

入院中の方はご自身で諸手続きを行うことが難しいかもしれません。その場合は入院先のソーシャルワーカーに相談し、手伝っていただくことが好ましいでしょう。

以下は必要書類の一例です。

- 診療情報提供書

- 退院証明書

- 看護サマリー又は連携シート

- 内服中の薬

- 介護保険者証

施設の探し方

施設の探し方に関して、入院中の場合はご自身の状態を知っているソーシャルワーカーに相談することをおすすめします。病気の具合などを鑑みて、対応可能な介護医療院を探してくれます。

入院していない場合は厚生労働省「介護サービス情報公表システム」などを活用して地域の介護医療院を探すことが良いでしょう。ただし、介護医療院は療養病院の撤廃によって、近年建設された施設のためお住まいの地域の近くに存在していない可能性もあります。その場合は、対象地域を少し広げて探すことで見つかる可能性が高まるでしょう。

施設をスムーズに探したいという方はケアスル 介護がおすすめです。

入居相談員が日程調整から見学予約まで完全無料で代行しているので、スムーズに施設探しができます。

すぐに施設に入所したいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

介護医療院と特養の違いを見てきましたが、重要な違いは医療・介護の手厚さなので、入居者の方の状態に合わせて選ぶことが良いでしょう。

また費用や医療体制など施設によって異なる部分も多くあるため、施設に直接連絡して聞くことや担当するケアマネジャー、ソーシャルワーカーの方に連絡をお願いするといった行動が必要です。

この記事を読んで、ご自身にあった施設を選ぶことができれば幸いです。

介護医療院と特養の目的はそれぞれ異なります。特養の目的は、要介護高齢者のための生活施設ということでかなり介護に重きが置かれています。一方、介護医療院の目的は要介護高齢者の長期療養・生活のための施設となっており、生活施設としての側面に加え、医療に関しても重きが置かれています。詳しくはこちらをご覧ください。

入所難易度は特養が非常に高いです。特養の入居待機者が29.2万人と非常に多く、すぐに入居を必要としていてもなかなか難しい場合が多いのが現状です。特養が人気の理由としては公的施設のため国からの優遇があり料金が安く、さらには介護職員の人数も実質2:1と介護サービスを受けやすい体制になっていることだと考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。