今回、介護施設のマッチングプラットフォーム「ケアスル 介護」において、親の介護を経験したことがある250名を対象に、要介護認定に関するインタビューを実施しました。

要介護認定の訪問調査時の注意点も伺ったので、これから要介護認定を申請する方は、ぜひ参考にしてみてください。

アンケート結果概要

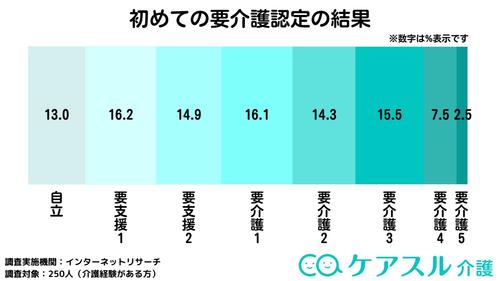

調査の結果、要介護認定の初認定として「自立」から「要介護3」までがそれぞれ15%前後であり、要介護4以上の割合は少なくなる傾向があることが分かりました。

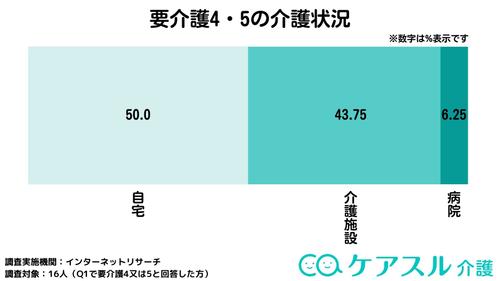

要介護4または要介護5の方を介護していた場所を聞くと、「自宅」が50.0%、「介護施設」が43.75%という結果になりました。

訪問調査時に注意すべき点として、「家族が一緒に付き添うこと」「日頃の様子もメモなどにとって伝えてみる」「見栄を張らずに、自然体で向き合う」などが挙げられました。

アンケート結果詳細

続いて、各アンケートの内容とその結果をそれぞれ紹介します。

Q1. 初めての要介護認定の結果を教えて下さい

事前調査で「親の介護の経験がある」と回答した方に対して、初めて要介護認定を受けた際の認定結果を伺いました。

| 回答内容 | 回答人数 |

| 自立 |

21(13.0%) |

| 要支援1 |

26(16.2%) |

| 要支援2 |

24(14.9%) |

| 要介護1 |

26(16.1%) |

| 要介護2 |

23(14.3%) |

| 要介護3 |

25(15.5%) |

| 要介護4 |

12(7.5%) |

| 要介護5 |

4(2.5%) |

調査の結果、要介護認定の初認定として「自立」から「要介護3」までが15%前後であり、要介護4以上の割合は少なくなるのが見て取れます(なお、「介護認定を受けていない・わからない」と回答した89名は除いてます)。

要介護認定とは、日常生活においてどれくらい介護が必要であるかを客観的に評価して数値化したものです。国が定めた一定の基準と方法に則り、「自立」「要支援」「要介護」の3つに分けられます。

要介護認定を受けるタイミングは、希望者に介護サービスが必要になった時です。「親の認知症が進行してきているかも」「前にできたことが、最近できなくなってきている」などがあれば、早めに要介護認定を申請しましょう。

なお、仮に急に介護サービスが必要になったとしても、要介護認定の申請をすれば、認定結果が出る前に前倒しで介護サービスを受けることができます。

Q2 .要介護者を主にどこで介護しましたか?

次に、Q1にて「要介護4」または「要介護5」と回答された方に対して、被介護者を主にどこで介護していたか伺いました。

| 回答内容 | 回答人数 |

| 自宅 |

8(50.0%) |

| 介護施設 |

7(43.75%) |

| 病院 |

1(6.25%) |

アンケートの結果、要介護4または要介護5の方を介護している場所は、「自宅」が50.0%、「介護施設」が43.75%、「病院」が6.25%という結果となりました。

要介護4や5などの重度の介護度になると、身体能力の低下からより全面的な介護を必要としたり、思考力や理解力の低下から問題行動を起こすようになるなど、在宅介護を続けるは限界だと考える方は少なくありません。

介護によってストレスや疲労が積み重なり、家族が共倒れになってしまうケースもあります。在宅介護に限界を迎える前に、介護施設への入居を検討しましょう。

Q3. これから初めて要介護認定を申請する方に向けて、訪問調査で気を付けておくべきことを教えて下さい(自由回答)

最後に、これから初めて要介護認定を申請する方に向けて、訪問調査などに関して気を付けておくべきことを伺いました。

家族や介護者が立ち会う

家族が一緒に付き添うこと。できる限り、本人が話すこと。

本人は元気を装う為、介護者が立ち会った方が良い。

人見知りする可能性があるので普段からよく様子を知っている人が付き添うべき。

必ず本人のそばにいて間違ったことを言っていないか確認すること。

要介護認定の訪問調査には、必ず家族や普段介護している者が立ち合いましょう。

当日、家族が立ち会わないばかりに、対象者が普段の様子を正しく伝えられないことがあります。調査員としても普段の様子は知らないため、実際よりも介護度を低く認定しまうことがあります。

正しい情報を伝えるためにも、本人任せにせず、必ず家族が立ち会いましょう。

普段の様子を記録・メモに残す

訪問調査の日に限って元気に対応したりするので、日頃の様子もメモなどにとって伝えてみると良いと思います。

調査の人の前では頑張ってしまうので、普段の様子を録画とかしておくのも良いかも。

日によって体調の変化があると思うので、きちんと普段の様子を伝えられるようにすると良いと思います。

普段の様子をできるだけ詳しく紙に書いて訪問相談員に渡す。本人が普段できていないことでも、よく見せるために出来てしまうことで介護認定されなくなることもあるため。

普段の生活や介護についての具体的な様子を、メモやノートに残しておきましょう。

上記のように、当日の体調や認知症の症状によっては、普段できないことができてしまうこともあります。普段の様子や介助が必要な回数をメモに残しておくことで、時系列を追って説明できるようになります。

可能であれば、携帯電話でムービーを録画しておきましょう。日中と夜間で様子が異なるようであれば、夜間の様子を撮影しておくことで、調査時に正しい情報を伝えられます。

「できないこと」をしっかりと伝える

できないことをきちんと報告すること。

当日に困ってることをしっかり言えるようにまとめておく。

痛い所は痛い、出来ない所は出来ないと隠さず言った方がいい。

本人は何でも出来るって言うので、認定が軽くなってしまう事。後でいいので実情をケアマネさんに伝える。

ついつい自立している様な事を話してしまい反省しました。今は出来なくなったのに、まだ出来ているかの様に話してしまい誤認させてしまった事がありました。

介護サービスが必要であることや、日常生活においてできないことは、しっかりと調査員に伝えましょう。

本人が周りに迷惑をかけまいと思うあまり、普段はできないことを見栄を張って「できる」と言ってしまう方は少なくありません。

要介護認定は「どれだけ自分ができるか」ではなく、「どれだけ介助が必要になるか」を測るための調査です。できないことはできないと、調査員にしっかりと伝えましょう。

質問・調査内容を調べる

質問事項を事前に確認しておく。

ケアワーカー、相談窓口などに事前に相談しておいた方がいいと思う。

予備知識は持っていたほうがいいのではないかと思います。

訪問調査前に、どのようなことを聞かれるのか、前もって確認しておくべきという声も見受けられました。

実は調査内容については、厚生労働省や自治体が公表している要介護認定調査員向けの訪問マニュアルやテキストで確認することができます。あらかじめマニュアルに目を通しておくことで、当日何を聞かれるのかしっかり答えることができるでしょう。

参照:厚生労働省「要介護認定 認定調査員テキスト 2009 改訂版」

既往歴や処方されている薬を把握する

当日、かかっている病院と飲んでいる薬は用意していた方が良い。

医療記録やお薬手帳や聞きたい事をメモする。

医師からのアドバイスをよく聞く。

何月から病院にかかっているかとか日付の確認をしたほうがいい。

既往歴やお薬手帳といった、医療関係の書類や記録を準備しておきましょう。

要介護認定による介護度は、厚生労働省が定める「要介護認定基準時間」をもとに決められます。しかし、認知症による理解力や判断力の低下や、病気のため短期間で身体及び精神状態の悪化による生活機能の低下が見込まれる場合、介護度が高くなる可能性があります。

正しい認定結果を受けるためにも、かかりつけ医からしっかりと意見書をもらうなど、あらかじめ「親のためにこのようなサービスが必要です」と医師に相談するのも良いでしょう。

ありのままの姿を正直に見せる

ありのままを見てもらえばいいと思います。

見栄を張らずに、自然体で向き合う。

いつも通りの様子を見せられればいいと思う。

普段生活してる場所(部屋)で本当の姿を見てもらう。

いつも通りの立ち居振る舞いを見てもらう。

訪問調査時には、見栄を張らず、ありのままの姿を正直に伝えましょう。

身体状況について必要以上に悪く言うと、間違った判定を出す恐れがあります。過剰に介護を受けてしまうと、かえって身体状況が悪化しかねません。

あくまでも、日常生活におけるありのままの姿について、調査員に正直に伝えることが本人にとっても大切です。

また、ケアスル介護には専任のケアアドバイザーが常駐しているので、介護施設の費用や入居も踏まえた相談をしたい場合はぜひ一度相談してみてください。

- 施設に入ろうか悩んでいる

- お金がどのくらいかかるのか知りたい

くらいの疑問でも構いませんので、ケアアドバイザーに相談してみると解決に向けた一歩を進めるかもしれません。

調査概要

調査目的

要介護認定に関するインタビュー

調査手法

調査実施機関:インターネットリサーチ

調査期間:2023年7月11日

調査対象:250人(アンケート回答者は、事前アンケートで「介護経験がある」にチェックをつけた方を対象とした)

調査内容

下記の3つの質問を実施しました。

- Q1. 初めての要介護認定の結果を教えて下さい

- Q2. 要介護者を主にどこで介護しましたか?

Q1でいずれかを選択した選択肢: [7.要介護4、8.要介護5] - Q3. これから初めて要介護認定を申請する方に向けて、訪問調査で気を付けておくべきことを教えて下さい(自由回答)

調査テーマについて

ケアスル介護では、介護に関するアンケートテーマを随時募集しています。介護に関する事柄で、

- ちょっと気になるけれど周りに聞きづらい介護のこと

- 介護のノウハウや知識など、みんながどのようにしているのか知りたいこと

があればぜひケアスル介護へお問い合わせください。