「介護が必要な方が、比較的安く入居できる特別養護老人ホームがあると聞くけど、認知症の方も入居できるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで、この記事では認知症の方の入居における現状をお伝えします。

また、認知症の影響で、施設への入居を強く拒む方の対応方法についても説明しています。

認知症のご家族の入居を検討されている方は、参考にしてください。

特養(特別養護老人ホーム)は認知症でも入居できる?

まず結論から言うと、認知症の方でも入所は可能です。特別養護老人ホームの入居条件を紹介していきます。

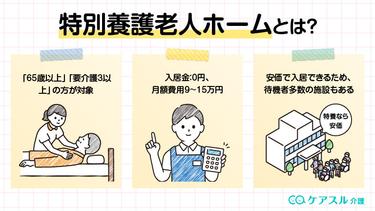

特別養護老人ホームとは、寝たきりの方や認知症で常に介護が必要になり、在宅で生活が困難な方が入居する施設のことです。

入居条件は原則「要介護3以上の方」です。要介護3以上となると、多くの方が症状の大小はありますが、認知症を患っていますから、認知症の方の入居は可能です。

また要介護2以下でも、特例入所として入所条件に当てはまれば入居は可能です。

- 要介護1または2であっても在宅生活が困難な方

- 認知症があり、症状によって意思の疎通が難しくまた、日常生活に支障をきたしてる方

- 精神障害・知的障害により在宅生活が難しい方

- 家族による深刻な虐待が疑われる方

- 独居または、家族が遠方で支援が難しく、現状の居宅サービスでは十分な支援が得られず、在宅での生活が困難な方

上記に加え「介護の必要性」や「家族の状況」なども踏まえて入所の判断がされます。

以上の条件からも、認知症の方が入居できるとわかります。認知症の方が入れる施設を探しているという方は、ケアスル 介護で探すのがおすすめです。

入居相談員にピッタリの施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。後悔しない老人ホーム探しがしたいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症の方が特養(特別養護老人ホーム)入居前に確認すべき6つのポイント

認知症の方でも特別養護老人ホームに入居できるとわかりました。しかし、無理やり入所させると、不幸を招くこともありえます。

ここからは認知症の方が施設見学時に、入居後に後悔しないための以下6つのポイントについてご紹介していきます。

- 本人の思い・希望

- 家族の思い・希望

- 症状に対する対応内容や介護の内容

- 職員の雰囲気

- 入居者の様子

- 過去に退去したケース

では、さっそくみていきましょう。

1.本人の思い・希望

認知症の方が(またはご家族が)特別養護老人ホームを見学にいく際には、事前に本人の生活するうえでの思いや希望について確認しておきましょう。

なぜなら認知症の方は、変化への対応が難しいことも多く、住み慣れた地域、環境から離れると徘徊や認知の低下など症状が進む可能性もあるからです。入居を希望する施設が、本人に合った地域か、本人が馴染めるような施設の環境であるかなどを事前に確認しておきましょう。

認知症になると、判断能力が低下していて難しいこともありますが、可能な範囲で本人の希望をしっかり聞き出し、希望に近い環境で生活ができる施設を選ぶようにしましょう。そうすることで、入居後も本人が施設で安心して生活を送れるようになります。

2.家族の思い・希望

本人の希望や思いに加え、家族の思いや希望についても事前にまとめておきましょう。なぜなら、家族内で意見が別れていると入居後に後悔する原因になるからです。

具体的には、以下内容について話合いをしてまとめておきましょう。

- 家族の面会は自由にできるか(通常は柔軟に対応していても、コロナ禍では難しいこともあります)

- 面会に行きやすい立地か

- 費用面の負担はいくらぐらいか(予算があれば明確にしておく)

- 家族が望むケアが施設で受けられるか

これらの点については、家族内で揉め事になることが多いため、しっかりと話し合っておきましょう。また、上記の内容をまとめておくことで、施設見学時に施設の職員に相談がしやすくなります。このときに注意したいのは、本人の希望と家族の思いがすり替わらないようにしておきましょう。

さらに、全ての希望を叶えることは難しいため、希望内容には優先順位をつけておくようにしましょう。

3.症状に対する対応内容や介護の内容

特別養護老人ホームでは、入浴、排泄、食事の介護などの日常生活への支援がサービス内容に含まれています。

しかし、施設によっては亡くなる時の対応(看取りやターミナルケアと呼ばれます)ができない施設もあります。また、認知症以外の疾患があった場合、専門的な医療ケアができない施設がほとんどです。

そこで、具体的には以下の内容を確認しておきましょう。

- 希望する施設では認知症が進行してしまった際の対応はしてもらえるのか

- 施設で亡くなる場合の対応はしてもらえるのか

- 入居している家族が緊急の場合に、すぐに連絡する体制が整備されているか

- ある程度の医療処置などが受けられる体制が整っているか

施設の基準や体制によっては提供ができないサービスの内容もあるため見学時には確認しておきましょう。

4.職員の雰囲気

老人福祉法では、特別養護老人ホームの基本方針として以下が規定されています。

- 「入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立った処遇を行うように努めなければならない」

- 「特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実践する等の措置を講じなければならない」

しかし、施設職員による虐待なども社会的に問題になっていることもあるため、施設見学の時には以下の点に注意して見学するようにしてみてください。

- 職員に笑顔はあるか

- 職員が入居されている方への言葉遣いはどうか

- 職員の入居されている方への対応の仕方は高圧的でないか

- 親しみやすい雰囲気の職員かどうか

- 認知症の入居者への対応経験は十分か

上記の内容を把握し、ご家族が安心して入居できる環境かを見学時にみておきましょう。

5.入居者の様子や施設の雰囲気

見学時のポイントの1つが、実際に入居されている方の様子をみることです。

なぜなら、実際に入居されている方の様子をみることで入居後の家族のイメージを想像しやすいからです。

具体的には、上記の施設職員の雰囲気に加え以下の内容を見学時には確認しておきましょう。

- 入居者同士のコミュニケーションはあるか

- 入居している方の服装や身なりの状況はどうか

- 施設内に排泄物などの匂いが充満していないか

- 認知症の入居者を放置していないか

- 夜間に徘徊する入居者への対応は適切か

上記の内容を確認することに加え、施設職員にも確認することをおすすめします。

6.過去に退去したケース

件数としては少ないですが、退去しなければならないケースもあります。特に認知症の方の場合、意思疎通が難しくなることで自分の意思がうまく伝わらないことは多くありますが(それだけでは退去にはなりませんが)、意思が伝わらないストレスを怒りや暴力で表現される方もいます。

そのような場合は、他の入居者の迷惑にもなり、不安にさせることもあるため退去になることもあります。他にも、長期的に入院が必要になると、退院の目処がつくまでは一旦退去するという対応をとることもあります。

そこで、自主的に退去したケースや強制的に退去になったケースについて事前に確認しておくようにしましょう。さらに、施設によっては退去要件が定められている場合もあります。

入居後に急に退去にならないためにも、施設の見学の際に確認しておきましょう。

認知症の方が特養(特別養護老人ホーム)への入居を検討すべきタイミングは?

入居後に後悔しないためのポイントがわかりましたね。

ここからは、入居を検討するタイミングについてご紹介していきます。

具体的には、以下のようなタイミングになります。

- 介助量が増え、介護者の負担が増えたとき

- 今後の生活に不安を感じたとき

では、それぞれ解説していきます。

介助量が増え、介護者の負担が増えたとき

認知症の方を介護していた際に特別擁護老人ホームの入居を検討するのは、症状の進行に伴い介護量が増え負担が大きくなった時ではないでしょうか。

介助量が増えると肉体的・精神的にも負担が大きくなります。

例えば、排泄が1人でできなくなった・徘徊するため目が離せなくなったなどです。

上記の理由で介護者自身が余裕がなくなってきたと感じたら施設入居を検討しましょう。

今後の生活に不安を感じたとき

認知症が進行すると長時間の見守りが必要になったり、暴言・暴力行為などに発展してしまうケースもあります。

そのような状況では、介護者自身だけでは対応しきれなかったり、介護者自身の心身の不調に繋がってしまう恐れもあり、今後の生活に不安を感じることもあるでしょう。

そのため、在宅での介護を続けることに不安を感じたら、担当ケアマネジャーに相談や施設入居を検討するようにしてみましょう。

特別養護老人ホームに入居するまでの流れ

ここからは、特別養護老人ホームに入居するにあたって以下6ステップを説明します。

- 本人とともに施設への希望や思いを話し合う

- 地域包括支援センター・担当ケアマネージャーなどに相談する

- 気になる施設の資料、情報を集める

- きになる施設に見学へ行く

- 書類を提出して申し込む

- 入居手続きを行う

そのようなポイントを抑えるべきかを解説していきます。

本人とともに施設への希望や思いを話し合う

可能な範囲で、本人にとともに今後の生活のことを考えてみましょう。

- 住み慣れた地域での生活を望むのか

- 地域で受け入れ可能な施設の状況はどうか

- 家族の思いや希望はどうか(どんな生活をさせてあげたいか)

- どの程度まで費用を負担できるのか(月の予算はいくらか)

- 面会できる距離か(会いたいときに会いにいけるか)

- 施設入居後の対応や連絡方法はどうなるか

- 施設の希望するケアは受けられるか

上記を明確にしておきましょう。

地域包括支援センター・担当ケアマネージャーなどに相談する

入居を考えた時は、まずは地域包括支援センター・担当ケアマネージャーに相談しましょう。

もしくはかかりつけ医に相談し、相談窓口などを教えてもらうのも手です。

担当ケアマネージャーであれば、近隣施設の空き状況や施設の雰囲気、手続きの方法などを確認しましょう。

気になる施設の資料や情報を集める

入居希望の施設が、近隣であれば資料や情報を集めましょう。

入居できる施設が近くにない場合は、他府県などの入居可能な施設をインターネット検索し、資料を取り寄せるという手もあります。

しかし、認知症の方は住み慣れた地域を離れることで症状が悪化することがあるため、近隣に希望する施設がない場合は本人の馴染みがある地域などから探してみるようにしましょう。

気になる施設に見学へ行く

入居可能な施設が決まれば、見学申し込みをしましょう。

見学の際は本人も可能なら一緒に行き、施設の雰囲気や本人の様子なども入居の判断材料にしましょう。

見学に行くべき理由は、本人が今後、その場所で暮らすことがイメージできるかどうかを確かめるためです。見ていただきたいポイントは、次のようになります。

- 今までの暮らしがある程度継続できるか(起きる時間、寝る時間、部屋の環境等)

- 他の入居者と馴染めそうか

- 本人の声に耳を傾けてくれるか

- 家族のニーズを満たしてくれるか

- 認知症状を緩和するための取り組みがあるか(またはスタッフの対応が信頼できそうか)

また、上記に加え入居後に後悔しない6つのポイントも抑えておきましょう。

書類を提出して申し込む

ここからは、書類についてご紹介していきます。

- 希望をする施設の入居申し込みに必要な書類を用意します。

- 申し込みに必要な書類を用意する。(入居申込書・介護保険証のコピー、介護認定調査書の写し、主治医の健康診断書など)

必要書類を揃えて入居を希望する施設に提出しましょう。

また、入居申込書の記載内容やそのほかの必要書類は施設や市町村によって異なるため、事前に確認の必要があります。

入居手続きを行う

最後に、入居審査に合格すれば施設から入居予定日確認の連絡が入ります。

最後の入居手続きは入居当日に行い、説明を受けたあとに施設で契約書への捺印などを行い手続きは完了です。

認知症の方が特養(特別養護老人ホーム)への入居を拒む場合の対処法

ここからは、認知症の方が入居を拒む時の対策について説明していきます。認知症の方に限ったことではないですが、住み慣れた自宅を離れることは寂しさもありますし、大きな変化はストレスもあります。不安も大きいでしょう。

ですから、入居予定の特養が素晴らしい施設かどうかに関係なく、拒否感を持つ方は多いと思います。自ら進んでというわけには、なかなかいきません。

そうしたストレスや不安感を取り除くには、変化をなるべく小さくするのも一つの手です。例えば、以下のような方法もあります。

- 住み慣れた(馴染みのある)地域で施設を探す

- 施設の部屋で、自宅の部屋と同じ家具を使う

また、施設に入所“させられる”ことで、家族から“捨てられた”と感じることもあります。その場合、不安や怒り悲しみとして入居を嫌がる場合があります。

対策としては以下です。

- 不安な気持ちを受けとめる(反論せずに気持ちを最後まで聞く)

- 自宅では対応が難しいことを理解してもらう

- 信頼している人から後押ししてもらう

- 入所当初は頻繁に会いに行く

最も大切なことは、施設が家族も納得しさらに、本人にとって安心して過ごせる場所になるようにしましょう。そのために、施設のスタッフや担当のケアマネジャーさんとも協力して環境を作っていくようにします。

認知症の方でも特養(特別養護老人ホーム)に入居できます。

入居を検討すべきは介護者の負担が増えたとき、今後の生活に不安を感じたときなどです。

入居前には家族はもちろん本人の思い・希望を聞き、気になる施設の対応、入居者の様子などを確認するのが大切です。

ご紹介した内容を参考に、認知症の方が安心して生活できる特別養護老人ホームを探しましょう。

環境が変わることで症状が一時的に進行したように感じる時期があります。環境に慣れてくると症状も落ち着き元に戻る可能性が高いです。加えて、各施設では、進行を予防するケアが提供されています。詳しくはこちらをご覧ください。

すぐに退去になる訳ではないです。助成制度や生活保護などの制度を利用し入居を継続できることもあります。また費用が安い施設もあるため、空きがあれば別の施設に移るケースもあります。詳しくはこちらをご覧ください。