「有料老人ホームに入るための費用はいくらかかる?」「有料老人ホームに入るために、必要な費用の詳細について詳しく知りたい」

上記のような疑問を抱えている方は、きっと多いでしょう。費用を削減する方法を知りたいと願う方もたくさんいるはずです。

この記事では、有料老人ホーム入居にかかる費用を詳しく解説します。記事を読めば、有料老人ホームに入り生活するために必要な費用を理解し、うまく費用を削減できるでしょう。現在、親族の方を有料老人ホームに入れようと思っている方は必見です。

有料老人ホームの入居に必要な費用とは?

有料老人ホームの費用は、大きく分けて「初期費用」「月額費用」「介護費用」「加算費」の4つに分類できます。入居する施設や受けるサービスによって金額は異なるため、事前に内容をチェックしておくと安心です。

- 初期費:入居を決める際に納付する費用

- 月額費:施設の利用料金

- 介護費:介護にかかる費用

- 加算費:追加サービスに支払われるオプション費用

初期費や月額費などは、契約する前に施設紹介で確認可能です。介護費に関しては、要介護認定で決定した介護度によって費用が異なります。また、介護保険で利用できる限度額が変動します。

次章からはこれら4つの費用を一つずつ詳しく解説していきます。

予算内に収まる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

1. 有料老人ホームの初期費用はいくら?

初期費用として、必要となるのが入居一時金です。入居一時金は入居の際に前払いする費用で、数十万円から数百万円程度かかるのが一般的です。

ただし、施設のサービスや立地場所、施設規模などが好条件であるほど高額になる傾向があり、入居一時金が1千万円以上の施設も存在します。一方で、初期費用を抑えたい顧客ニーズに応えた「入居一時金0円」の施設もあります。利用者のニーズによって選べる幅が広がっているといえるでしょう。

一時金は「初期費用」と「月額費用を補填する費用」の2つの側面があります。そのため、途中で退所となった場合、月額費用に充てられなかった入居一時金は返金される場合があります。

また入居一時金は「クーリングオフ」適応対象です。「思っていたサービスと違った」など入居してすぐ施設を退去したい場合、契約日から90日間以内であれば、費用は返還されます。

2. 有料老人ホームの基本月額費用はいくら?

有料老人ホームに必要な基本月額費用は主に以下5種類です。

- 利用料|賃貸住宅の家賃にあたる費用

- 食費|朝昼晩3食の費用

- 光熱費|水道・ガス・電気にかかる費用(管理費等に含まれる場合もあります)

- 管理費|施設維持や公共スペースの電気代、人件費に充てられるお金

- 雑費|おむつや嗜好品などにかかる費用

ここでは、この5種類の内容を具体的に解説します。

①利用料|賃貸住宅の家賃に当たる費用

有料老人ホームでは、賃貸住宅の家賃に当たる費用として、利用料が必要になります。利用料は施設により大きく異なりますが、平均的な利用料は月額7~15万円です。居室は個室が中心であり、施設によってはトイレや浴槽、ミニキッチン等を設置しているところもあります。設備が充実している施設は、その分利用料が高くなる傾向にあるため、注意が必要です。

②食費|入居者に出される3食の費用

ほとんどの施設で入居者の食事は3食提供されます。平均的な食費は月額4〜6万円です。1日単位での定額プランや、1食ごとにオーダーできる個食プランなど、施設によって食事の請求方法は違いがあります。定額プランの場合には、食事をとらなくても請求されることもありますから、注意が必要です。

③光熱費|水道・ガス・電気にかかる費用

ガス・水道・電気は光熱費として請求されます。請求する際の区分は施設によってさまざまです。生活で使用した電気・ガス・水道を全部まとめて光熱費として請求する場合もあれば、電気・ガスだけをまとめて光熱費とする場合もあります。個別に電気メーターがついておらず、一律料金として月額費用に含まれていることもあります。

別途請求の場合には、月額費用に加えて使った分だけ支払うことになりますから、注意が必要です。

④管理費|施設維持や公共スペースの水光熱費、人件費に充てられるお金

管理費は、施設運営の維持に使われるお金で、ホームごとの表記と内容によって幅がありますが、低価格帯のホームで3万円前後、高めのホームで10万円前後です。施設運営とは、主に以下のような内容に使用するお金です。

- 施設共用部の維持費

- 公共スペースの水光熱費

- レクリエーション費用(個別の希望ではなく全員に対して提供されるレク、イベント)

- 人件費

- 事務費

ここにある人件費は介護スタッフ以外の職員(管理、事務、清掃等)に支払われるお金です。従事する職員数が多くなれば、その分料金も上がります。

⑤雑費|おむつや嗜好品などにかかる費用

雑費は日用品や趣味など私生活で必要となる費用です。主に以下のものがあげられます。

- 歯ブラシなどの口腔ケア用品

- お菓子などの嗜好品

- ティッシュやトイレットペーパー

- 散髪など理美容代

- 通信費

ただし、有料老人ホームなどの介護保険施設ではおむつ代のみ介護給付に含まれます。

3. 有料老人ホームの介護費用はいくら?

介護サービスにかかる費用は、要介護度によって異なります。認定された要介護度と、収入によって変わる自己負担割合(1~3割)によって毎月の支払額が変わる仕組みです。

また、サービス利用料は、実際には「単位」で決められており、1単位の単価(金額)が地域ごとに設定されているので、お住いの地域区分によって介護費用は多少変わります。

さらに、要介護度別に介護保険から給付される限度額が決められています。これを「区分支給限度額」といいます。※1単位10円で計算しています。

| 要介護度 | 区分支給限度額/月 |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

参照:『厚生労働省 サービスにかかる利用料』

この区分支給限度額を超えた分については、全額自己負担となります。またこの範囲で、利用できるサービスには大きく分けて2種類あります。

| 保険適用介護サービス |

|

|---|---|

| 保険適用外介護サービス |

|

保険適用介護サービスは、利用する際に利用限度額範囲内で済ませるようなプランが組めます。

自己負担額に大きく関係してくるのは保険適用範囲外の介護サービスです。保険適用外介護サービスに関しては施設によって料金が異なります。オプションとして追加を検討される際は、どれくらいの費用がかかるのか確認するようにしましょう。

4. 必要に応じて加算される費用はいくら?

施設内で生活していると緊急時や必要に応じて、次の3種類の費用が加算される場合があります。

- 医療費

- サービス加算

- 上乗せ介護費

急に加算されて慌てることのないように、内容をきちんと把握しておきましょう。

①医療費|外部医療機関を利用すると加算

外部の医療機関を受診する場合にかかるのが医療費です。持病の悪化や体調不良で病院を受診するときには、医療費がかかります。

医療費は介護保険とは別の保険制度で、医療保険の適用範囲です。そのため、介護保険を利用して入居している施設では介護保険適用外となり、診察料、薬代や入院費などの医療費は原則として自己負担となります。

②サービス加算|施設の設備やサービスに加算

施設で基本のサービス以上の特典を希望する場合には、自己負担で追加費用を支払う必要があります。

- 入浴回数の追加(基本は週2回)

- 基本プランで実施していないマッサージ

- メニューにないリハビリの実施

- 追加の付き添い送迎サービス

このようなサービスを要求するときには、サービス加算として追加費用を請求されます。利用を希望する場合は、契約前にサービス加算料金も確認しましょう。

③上乗せ介護費|スタッフが充実している施設で加算

介護施設の職員数には、基準人員が設定されています。その基準より多くの人員を配置し、手厚いサービスを提供している施設では上乗せで介護費用が加算されます。

またこの上乗せ介護費は介護保険給付外となり、利用者が全額負担しなければなりません。基準人員はホームページやパンフレットで確認できるので、入居前にチェックしておくようにしましょう。

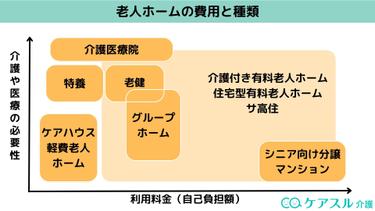

老人ホームと介護施設の初期・月額費用を比較

これまで紹介した通り、初期費用や月額費用は利用するサービスや立地している地域、施設規模によって大きく変動します。それらの費用を平均化した表がこちらです。

| 施設種類 | 入居一時金 | 月額費用 |

|---|---|---|

| 介護付き有料老人ホーム | 0円~数百万円 | 15~30万円 |

| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 0円~数十万円 | 10~30万円 |

| 特養(特別養護老人ホーム) | 0円 | 5~15万円 |

| ケアハウス | 数十万円~数百万円 | 10~30万円 |

| グループホーム | 0円~数十万円 | 15~20万円 |

民間運営の老人ホームのなかには高額な施設もあるため、月額費用の幅は大きくなる傾向にあります。

有料老人ホームの費用支払い方法

施設によっては、入居一時金で「初期費用」のほかに、「月額費用を補填する費用」と位置づけているところもあります。そうした施設では、一時金を一括で支払うと、月額費用を安くなることもあります。

一方で入居一時金を支払わずに入所できる施設もあります。この場合は月額利用分の減額はありません。

入居一時金の支払い方法は大きく以下の4つに分類でき、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

| 支払い方法 | 詳細 | メリットとデメリット |

|---|---|---|

| 一時金支払い (全額前払い) |

総額をすべて一時金で済ませる方法 | ・メリット 月額費用の軽減が期待できる。長く住めば住むほど得になることもある。・デメリット 初期費用が高額となる |

| 一部前払いor一部月払い (入居一時金を前払い) |

入居一時金の一部を支払い、残りを月払いで支払う | ・メリット 入居一時金なしの「月払い」よりも、月の支払いが少なく済む。・デメリット 全額一時金支払いよりも、支払い総額(退去までに支払う費用)が高額に設定されている場合が多い。 |

| 月払い | 入居一時金を支払わずに、月々の費用を毎月支払う | ・メリット 初期費用の負担がなく、一時入居などの短期間利用に向いている。短期利用であれば、一括で支払うより総額が低い場合が多い。・デメリット 長く住むと、総額が高くなるケースがある。 |

| 支払い選択 | 自身で、支払い方法を上記3つの中から選択し支払う | それぞれのメリット・デメリットは選択した支払い方法の項目が適応される。 |

この4つの中から、ご自身に合った支払い方法を選択しましょう。

自分に合った支払い方法の施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。

「納得いく施設を探したい」という方は、ご気軽に活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

有料老人ホームの費用を抑えるのに効果がある7つの制度

これまでの話から「有料老人ホームの利用には多くの資金が必要」と不安になられた方もいるのではないでしょうか。

しかし、介護施設を利用する際に利用できる、有益な制度があります。ここでは、費用を抑えるのに効果がある制度を7つ紹介しますのでご確認ください。

制度①|医療費控除

年間に一定以上の医療費を支払った場合に、超過分を所得から差し引くことが出来る制度です。該当する年の1月1日から12月31日までの1年間で、自分や家族が一定以上の医療費を支払った際に所得控除が受けられます。

一部の介護費はこの制度の対象となり、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護保険施設においては以下のものが該当します。

- 医療費

- 介護保険サービス費

- 食費

- 居宅費

- おむつ代

おむつ代は、おおむね6か月以上寝たきりで「おむつ使用証明書」を医師に記載してもらった場合、医療控除の対象となります。

制度②|高額サービス費支給制度

高額サービス費支給制度は自己負担合計額が同月に一定の上限を超えた際に、お住いの市町村へ申請すれば現金で払い戻される制度です。世帯または個人の所得で上限は変化します。

| 高額介護サービス費支給制度の対象区分 | 月の負担上限額 | |

|---|---|---|

| 現役並みの所得相当の方がいる、

世帯の場合 |

年収約1,160万円以上 (課税所得約690万円) |

140,100円 (世帯上限) |

| 年収770万円~1,160万円未満 (課税所得380万円~690万円未満) |

93,000円 (世帯上限) |

|

| 年収383万円~770万円未満 (課税所得145万円~380万円未満) |

44,400円 (世帯上限) |

|

| 世帯で1人以上、市町村税を課税されている場合 | 44,400円 (世帯上限) |

|

| 世帯全員が市町村民税を課税されている場合 | 24,600円 (世帯上限) |

|

| 世帯全員が市町村民税を 課税されている場合 |

前年の合計所得金額と、公的年金収入額の合計が 年間80万円以下 |

24,600円 (世帯上限)15,000円 (該当者の負担上限) |

| 生活保護を受給している場合 | 15,000円 (該当者の負担上限) |

|

ほとんどの場合は世帯として上限額が決まっていますが、該当者の負担上限額として設定されている項目もありますので、確認しておきましょう。

制度③|特別減額措置

特別減額措置とは、入居者家族の金銭的負担が少なくなるよう食費・居住費が軽減される制度です。長期的な支払いが困難な場合、かつ所得や貯金から費用軽減が必要と判断されたときに、介護保険負担限度額認定証を交付され利用できます。

利用するための条件を以下へ簡単にまとめました。

【対象条件】

- 世帯構成員数が2人以上

- 介護保険施設に入所し利用者負担の※第4段階の食費や居住費を負担している

- 世帯年収から施設の利用者負担見込み額を引いて、残額が80万円以下

(世帯分離していても、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算)

- 世帯の現金・預金が450万円以下

- 世帯が居住や生活に必要なもの以外、資産と呼べるものを所有していない

- 介護保険料を滞納していない

特別減額措置の利用にはこれらの条件を満たす必要があります。また、ショートステイの利用はこの特例減額措置は適用になりません。

制度④|利用者負担軽減措置

利用者負担軽減措置は申請に基づいて「生計が困難である」と認められた方、個室の利用が認められた生活保護受給者に対し、市区町村から「認定証」が交付される制度です。

介護付き有料老人ホームのような介護利用料が定額制のホームではなく、住宅型有料老人ホームやサ高住等、介護サービスが別となっている(使った分だけ支払う)施設の場合には、軽減を実施していて、且つ以下のリストにある介護サービス事業所からサービスを受ける際にこの認定証を提示すれば、利用者負担額が3/4となります。介護費用に対する25%の軽減措置を受けられるので、対象となる方はぜひ利用したい制度です。

対象となるサービスを以下にまとめましたのでご確認ください。

【軽減対象となるサービス】

- 訪問介護

- 通所介護

- 短期入所生活介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 通所リハビリテーション

- 短期入所療養介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

- 地域密着型通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 介護福祉施設サービス【特別養護老人ホーム】

- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)【介護予防・日常生活支援総合事業】

これらの対象サービスについて詳しく知りたい場合は、担当のケアマネージャーやお住いの市区町村市役所の高齢介護課担当窓口で確認が出来ます。

制度⑤|自治体の独自制度

市町村や自治体によっては、独自のサポートを用意している可能性もあります。なかでも家族慰労金制度や介護保険サービス利用者負担助成制度は、注目すべき制度といえるでしょう。

家族慰労金制度

地域支援事業実施要綱では「介護サービスを受けていない中重度の要介護者を現に介護している家族を慰労するための事業」とされ、まだ介護サービスを受けていないが介護が必要な方へ家族が対応している場合に該当します。

介護保険サービス利用者負担助成制度

地域別に該当項目を用意しており、それらすべてに該当する方へ、助成金が出る制度です。例えば、横浜市であれば、施設の居住費や食費・光熱費などの一部を助成してくれます。

今入居している、もしくは入居予定の自治体制度を事前に確認して、利用できる制度がないか探してみましょう。

制度⑥|介護保険

介護保険サービスには所得に応じた減額制度や助成制度があります。ここまでで触れてきた制度ですと介護保険負担限度額認定制度がこれに該当します。

これは、預貯金の総資産や世帯あたりの所得を元に、入居者の負担を軽減する制度です。また、高額介護サービス費支給制度も世帯あたりの所得に応じ、負担上限額を超えた金額を支給してもらえます。

ただし、どちらの制度も申請しないと利用できない制度です。知っているのと知らないとでは負担は大きく変わります。ケアマネジャーなどに相談をし、市区町村の介護保険課などの窓口に申請をしましょう。

制度⑦|生活保護

資産や年金収入が少なく、老人ホームの利用資金が足りない場合は生活保護も検討しましょう。生活保護が適応されれば、以下のような条件が付きで老人ホームの利用が可能になります。

- 国からの支援を受けながら老人ホームでの生活をする

- 利用できる老人ホームは生活保護可能な老人ホームとなる

- 老人ホーム入居希望の際には、ケースワーカーへの相談や受給額の明細の提示、移管手続きが必要な場合がある

- 毎月、生活保護受給に関する書類を提出する

気になる方はお住まい地域の福祉事務へ問い合わせてみましょう。

年金で有料老人ホームを使うなら公的施設を利用しよう

一般的な有料老人ホーム以外にも、格安で利用可能な公的施設は存在します。資金面の制約が薄いため年金のみで有料老人ホームへ入居するのが不安な方はぜひ利用を検討しましょう。

公的な介護施設の例として、以下のようなものがあげられます。

- 特別養護老人ホーム

- 軽費老人ホーム

- 介護老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 介護療養型医療施設

ただしこうした施設は人気が高いため、入居まで長い間待つ場合が多いのがデメリットです。入居するまでの期間にゆとりがあるのであれば、公的施設の利用も視野に入れて検討してみましょう。

すぐに入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ:費用を抑えながら賢く有料老人ホームを利用しよう

有料老人ホームの入居には「初期費用」「月額費用」「介護費用」「加算費」をはじめ、多くの費用がかかります。そのため費用の仕組みや利用できる制度を把握し、できるだけ出費を抑えていく必要があるでしょう。

世帯あたりの所得や資産状況によって、申請できる制度は数多く存在します。まずは現在の状況をしっかり把握したうえで、各市町村の介護担当窓口など対応する部署へ申請を行いましょう。

また、内容に不安がある場合はお近くの市町村の介護担当窓口、ケアマネージャー等への相談も検討しましょう。

有料老人ホームの費用に関するよくある質問

Q.有料老人ホームにかかる費用の種類は?

A.入居にかかる初期費用・月額料金・介護費・加算費の4つです。介護費は、介護認定に決まる介護度によって、利用者負担上限額が変わります。

Q.有料老人ホームにかかる費用を削減するには?

A.国や自治体の制度を利用しましょう。地域の自治体の情勢制度などはお住いの市区町村市役所の高齢介護課や介護福祉課で確認が出来るので、気になる方は相談しましょう。