要支援1の状態とは、日常生活の一部で多少の手助けや補助を必要する状態のことです。

厚生労働省では、要支援状態の定義を以下のようにしています。

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

参考:要介護認定に係る法令(厚生労働省)

また、要支援1の判定を受けると訪問サービスや通所サービスなどの利用も可能になります。

本記事では要支援1の判定を受けた方、またそのご家族の方へ要支援1の状態や利用できるサービスなどを解説していきます。

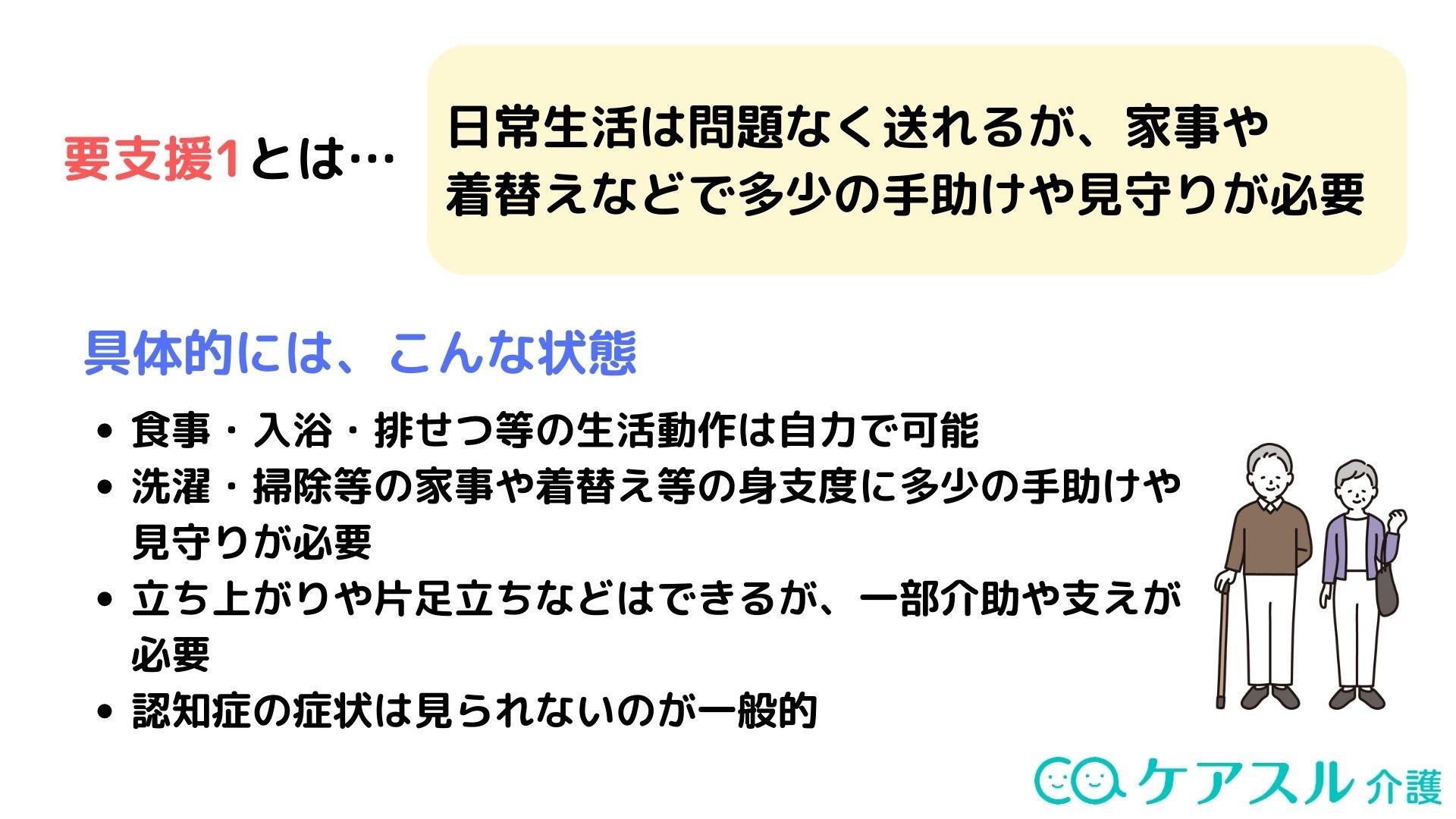

要支援1とはどんな状態?

要支援1とは、以下のような状態です。

- 問題なく意思疎通が取れる

- 食事・排せつは問題なく1人で行うことができる

- 片足で立つと少しふらつくが維持することができる

- 起き上がる際や立ち上がる際に、介助者による軽い補助が必要だが、基本1人で起き上がることができる

- 介護に要する時間が1日で「25分以上32分未満」必要である

また、自力で生活のほとんどが可能な方でも一部の介助が必要になると、要支援1の認定対象になり得ることを理解しておくとよいでしょう。

要支援1と2は何が違う?

要支援1と要支援2の主な違いは、以下の表の通りです。

| 項目 | 要支援1 | 要支援2 |

|---|---|---|

| 身体状態 | 基本的には一人で生活はできるが、家事などの支援が必要 | 立ち上がる際や起き上がる際に介助が必要 買い物などの日常生活に一部支援が必要 |

| 要介護認定基準時間 | 25分以上32分未満 | 32分以上50分未満 |

| 居宅サービス利用限度額 | 50,320円 | 105,310円 |

身体状態については、要支援1は身の回りの手助けなどが必要なのに対し、要支援2は立ち上がりや歩行、日常生活の一部にも補助が必要であるという違いがあります。

要介護認定基準時間については、要支援2の方が、家事や着替えなどの生活動作に見守りや手助けを必要とする場面が増えるため、介助時間が長くなる傾向にあります。

また。介護度の重い要支援2の方が、介護サービスの利用限度額も高額です。

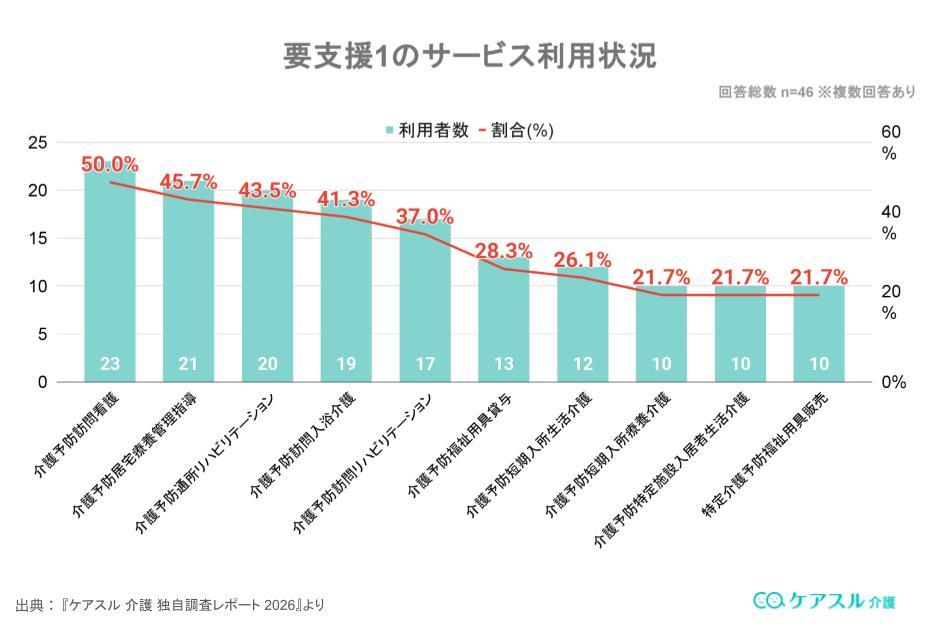

要支援1で利用者が多いサービスは?【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】

ケアスル 介護の独自調査では、最も利用者の多い介護保険サービスは「介護予防訪問看護」で50%の方が利用しており、その後に「介護予防居宅療養管理指導」「介護予防通所リハビリテーション」の利用者が多いという結果になりました。

以下のグラフを参考にいただき、どのサービスの利用をすればよいかの検討のきっかけにしてみてください。

第1位:介護予防訪問看護

介護予防訪問看護とは、看護師が自宅を訪問し、要介護状態への悪化を予防するために行う、心身の機能維持や向上を目的とした介護保険サービスのことです。

今回の調査結果では50%の方が利用していました。

具体的には「状態観察(バイタルサインの測定や経過確認」「食事、栄養指導」などを行います。訪問看護とは異なり、これ以上の悪化を避けるための「予防」を意識したサービスになります。

第2位:介護予防居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導とは、医療専門職(医師、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師など)が自宅を訪問し、指導や助言を行う介護保険サービスのことです。

今回の調査結果では45.7%の方が利用していました。

介護予防居宅療養管理指導は、あくまでも指導や情報提供が中心です。直接的な医療行為は行わない特徴があります。

第3位:介護予防通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーションは、現状の身体状態を維持することを目的とした介護保険サービスです。

今回の調査結果では43.5%の方が利用していました。

身体機能が低下してしまうと要介護状態への進行の可能性が高まってしまうため、リハビリの専門スタッフと歩行訓練や日常生活動作訓練などのリハビリテーションを行います。

要支援1の認定を受けた方が利用できるサービス

要支援1の認定を受けた方は、訪問サービスや通所サービスを合わせて以下のようなサービスが利用可能です。

| 自宅で家事の援助や介護を受ける | 訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリ |

|---|---|

| 施設に通って介護サービスやリハビリを受ける | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリ(デイケア) 認知症対応型通所介護 |

| 訪問・通い・宿泊サービスを組み合わせて利用する | 小規模多機能型居宅介護 |

| 短期間のみ施設に宿泊する | 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護 |

| 施設で生活する | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) 老人保健施設 介護医療院 |

| 福祉用具を使う | 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 |

訪問型サービス

訪問介護

訪問介護とは、訪問介護員が利用者の自宅に訪問し介護を行うサービスで、施設に入居する必要がなく、自宅に居ながら介護を受けられるサービスであることから、在宅介護を必要とする人の生活支援としての利用が想定されるサービスです。

訪問介護士が提供できるサービスは、主に「身体介護」と「生活援助」の2つに分けられます。

- 身体介護における更衣・排泄・入浴などお手伝い

- 生活援助における食事作りや家事代行などの生活支援

ほかにも「通院等乗降介助」といったサービスもありますが「身体介護」と「生活科援助」がメインです。

本人の体に触れて行うサービス全般を「身体介護」といいます。具体例は以下のとおりです。

| 身体介護 | サービス内容 |

|---|---|

| 食事介助 | ご自身で食事を召し上がれない、もしくは補助が必要な方に対して、安全に食事が取れるよう支援するサービス。 |

| 入浴介助 | 洗髪・洗身など、本人が手の届かないところの清潔保持をお手伝いするサービス。 |

| 更衣・整容 | 着替えや洗顔、整髪など、身だしなみを整えるサービス。 |

| 排泄介助 | トイレへの付き添いや、トイレ内での見守り、失敗してしまった際のサービス。オムツ交換やバルーンの尿破棄も排泄介助の1つ。 |

ほかにも、歩行の補助や車椅子での介助、通院などの外出に対する支援、血圧測定や体調管理なども「身体介護」に含まれます。

生活援助では、日常生活を送るうえで必要な支援を行います。具体例は以下のとおりです。

| 生活介護 | サービス内容 |

|---|---|

| 調理 | 本人の食事を調理するサービス。買い物からメニュー決めまでを行う。冷蔵庫の中で作れそうなものを考えて作り置きすることもある。 |

| 洗濯 | 本人の衣類やリネンの洗濯、取り込みと収納までを行う。 |

| 掃除 | 本人の居住空間を掃除するサービス。自宅にある掃除道具で行うのが基本。本人のライフスタイルによっては、ほうきのみ・雑巾のみといった場合もある。 |

| ゴミ出し | 収集日に合わせてゴミ出しを行うサービス。ゴミをまとめる部分もサービスに含まれる。 |

サービス援助は、極力本人のライフスタイルにそって提供を行うのが原則です。

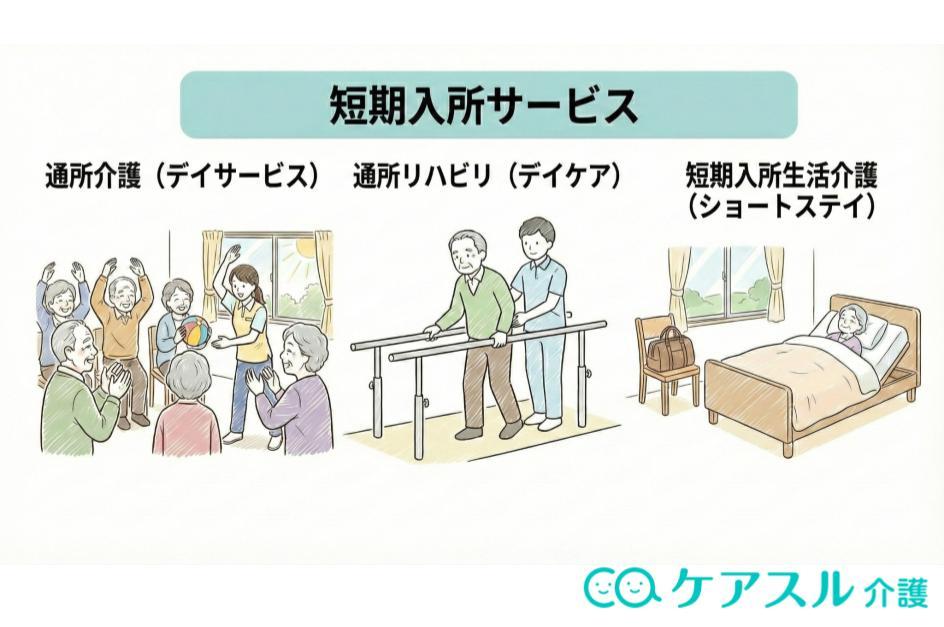

短期入所サービス

要支援1の判定を受けた方は「短期入所サービス」を利用することも可能です。サービスは以下の3つが挙げられます。

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリ(デイケア)

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

通所介護(デイサービス)

要支援1から要介護2程度の軽度の要介護者に最も使われているのは、デイサービスセンターです。自宅からの送迎付きで、日帰りで利用できます。施設では、リハビリ(自立訓練)、食事、入浴、レクリエーションなどをして過ごします。

デイサービスでのリハビリは、理学療法士などのリハビリ専門職が行う場合もありますが、看護師や介護士が連携して行う施設もあります。

「リハビリ特化型」「入浴特化型」「民家型」など、様々なタイプがありますので、いくつかの施設を見学して選ぶことをおすすめします。

通所リハビリ(デイケア)

介護施設や病院などに通い、医師や理学療法士など専門のスタッフによるリハビリテーション・医療ケアを行います。

日常生活機能の維持・向上、認知機能の改善などを目的としており、デイサービスよりも医学に基づいたリハビリテーションが受けられることがメリットです。

退院したばかりで生活が不安な方や、骨折・変形性関節症などをお持ちの方には適していると言えるでしょう。

また利用時には看護師による健康チェックも行われており、日々の安心にもつながっています。

短期入所生活介護(ショートステイ)

施設に一定期間入所し、医師や看護師による見守りや日常生活上の世話、リハビリなどを行います。

数日間の宿泊ができるため、在宅介護を行う家族が外せない用事ができた場合にも適したサービスであると言えるでしょう。

連続の利用日数は最大30日まで利用でき、本格的に施設へ入所する前の疑似体験としての利用も可能です。

また家族などにとっては、自分のためにまとまった時間が確保できるために、大きな負担軽減につながると言えます。

施設入居サービス

要支援1の認定を受けた方が利用できる施設入居サービスは、以下の通りです。

要支援1は、日常的な介護は必要ではない方が受ける認定ですが、1人で暮らすことに不安がある方や、介護が必要になることを見据えて施設への入居を検討するのもよいでしょう。

| 施設の種類 | サービス内容 |

|---|---|

| サービス付き高齢者向け住宅 | バリアフリーが完備されている「シニア向けの賃貸住宅」 |

| 住宅型有料老人ホーム | 食事や身の回りのお世話などの生活支援サービスを受けられる「民間の老人ホーム」 |

| 健康型有料老人ホーム | 介護を必要としない自立や要支援の方向けの「民間の老人ホーム」 |

| シニア向け分譲マンション | 自立や要支援1のような、比較的介護を必要としない高齢者を対象とした「分譲マンション」 |

| 自立型ケアハウス | 家族からの援助が事情により受けられず、一人で暮らすことに不安がある60歳以上の高齢者が入居できる施設 |

| 養護老人ホーム | 介護が不要な高齢者を対象に、高齢者の養護と社会復帰を目的とした施設 |

その他サービス

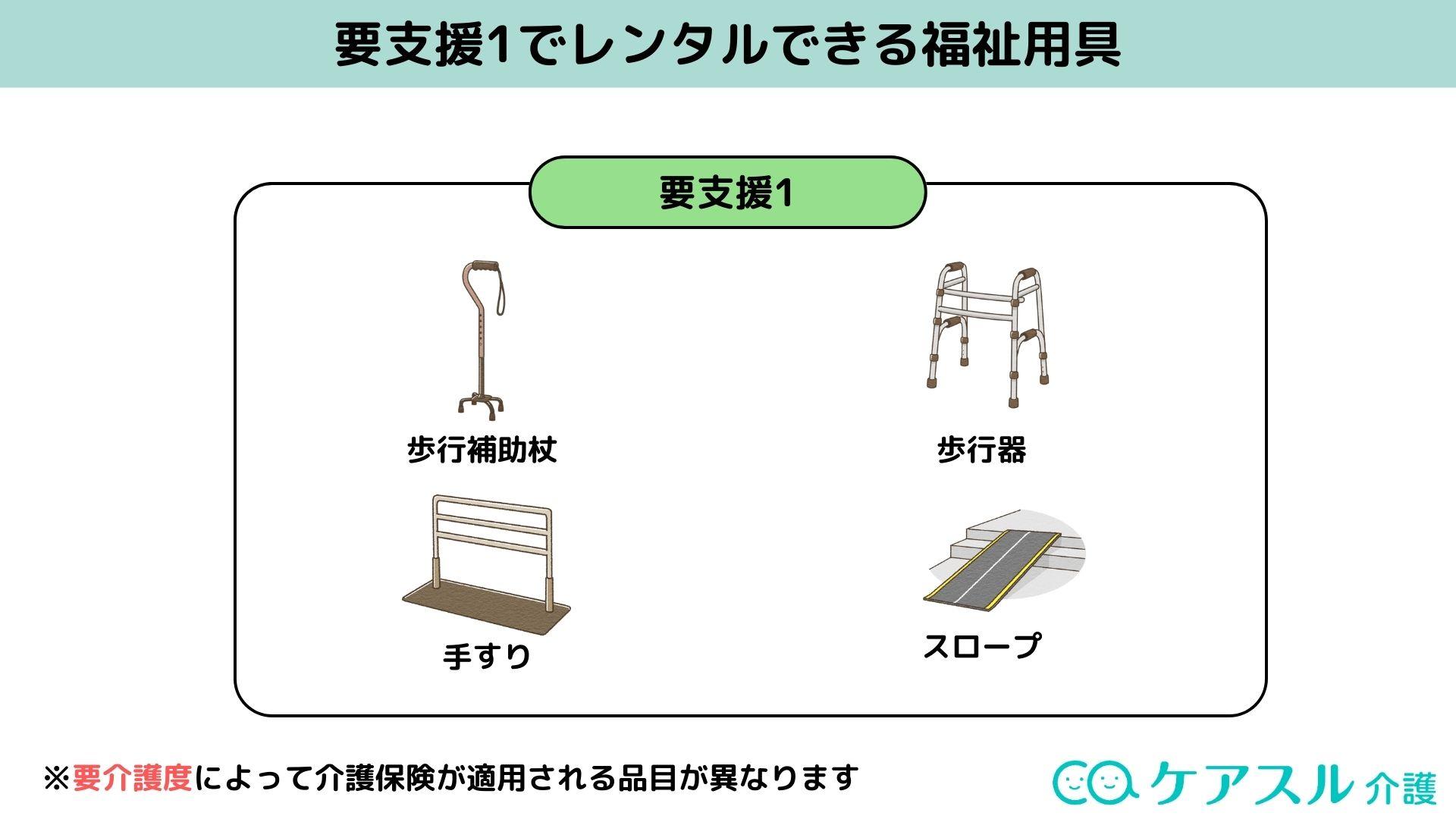

福祉用具のレンタル

要支援1の認定を受けると、上記のような福祉用具をレンタルできます。正式名称は「福祉用具貸与」あるいは「特定福祉用具販売」というサービスが該当します。

レンタルサービスを利用する場合は、地域包括支援センターによる介護予防ケアプランの作成が必要です。

自宅の改修工事費用の補償

自宅のバリアフリー化を行う方を対象に、「住宅改修費」として最大20万円の補助金を給付しています。

金銭的な補助を受けながら、手すりの取り付けや段差の解消、扉を引き戸に取り換えるなどの工事を行えるため、介護への負担を軽減できるでしょう。

また、この「住宅改修費」は区分支給限度額には含まれておらず、毎月の区分支給限度額をオーバーすることを気にすることなく、自宅のバリアフリー化が可能です。

補助金を受けるには、工事の前にお住いの自治体で「住宅改修費」の申請が必要なため、窓口を訪ねてみましょう。

また工事の金額が20万円を超えた場合は自己負担となることや、補助金の支給は要介護者1人につき1度きりとなるため、注意が必要です。

要支援1の認定を受けた方のケアプラン例

ここでは、実際に要支援1の認定を受けた方のケアプラン例を参照に、サービスの利用例を3つご紹介します。

ケアプラン例①:家族と同居しているケース

ほとんど問題なく生活はできるが、年相応の衰えが見られる。入浴時に転倒しそうになったことがきっかけで要介護認定を受けた。

転倒などのリスクを回避するための見守りや、足腰の衰えを予防するための運動習慣が必要。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:00 | |||||||

| 9:00 | 通所リハビリテーション (デイケア) |

||||||

| 10:00 | |||||||

| 11:00 | |||||||

| 12:00 | |||||||

| 13:00 | |||||||

| 14:00 | |||||||

| 15:00 | |||||||

| 16:00 | |||||||

| 17:00 |

週間スケジュールと月額利用料金の目安

<週間スケジュール>

- 火曜日:通所リハビリテーション(デイケア)9:00~17:00

- 月・水・木・金・土・日:自宅で日常生活

<月額利用料金>

- 通所リハビリ(週1回 / 月4回):8,560円

- 自己負担額(1割の場合):856円

生活機能向上を目的としたリハビリを受けられる通所リハビリテーション(デイケア)を平日1回利用したプランです。

通所リハビリテーション(デイケア)は、主に病院などの医療機関が運営しており、理学療法士といったリハビリ専門職による施設のことです。

身体機能の低下を予防するためのリハビリや、本人の身体レベルに合わせたケアが受けられることが特徴です。

ほとんどの通所リハビリテーション(デイケア)では自宅から車での送迎を実施しているため、家族も安心して本人を任せられます。

ケアプラン例②:一人暮らしをしているケース

息子夫婦が遠方に住んでおり、いざというときに不安だということで、要介護認定を受けてデイサービスを利用することになった。

食事や買い物も問題なく1人で行えるが、重い物を買う場合などに備えて週に1回のヘルパーサービスを利用している。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:00 | |||||||

| 9:00 | 通所介護 (デイサービス) |

||||||

| 10:00 | 訪問介護 | ||||||

| 11:00 | |||||||

| 12:00 | |||||||

| 13:00 | |||||||

| 14:00 | |||||||

| 15:00 | |||||||

| 16:00 | |||||||

| 17:00 |

週間スケジュールと月額利用料金の目安

<週間スケジュール>

- 月曜日:通所介護(デイサービス)9:00~17:00

- 木曜日:訪問介護 10:00~11:00

- 火・水・金・土・日:自宅で日常生活

<月額利用料金>

- 通所介護(週1回 / 月4回):16,720円

- 訪問介護(週1回 / 月4回):18,680円

- サービス利用料計:35,400円

- 自己負担額(1割の場合):3,540円

平日に通所介護(デイサービス)と、訪問介護が入ったケアプランです。

要支援1の方が利用する通所介護(デイサービス)は自治体によって「ひと月の回数上限4回」や「週1回程度」など回数制限を設けている場合も少なくありません。

要支援1の方が利用するデイサービスは月額単位で料金が定められていることが少なくなく、介護保険の自己負担割合によって費用が異なりますが1カ月1,700~2,000円程度(自己負担1割/昼食代等の実費除くの場合)が一般的です。

ケアプラン③:介護施設に入居したケース

独身で1人暮らしをしている。今のところ日常生活において不安なことはないが、ゆくゆくは介護が必要になるだろうと先を見据えて

介護施設への入居を決め、バリアフリー化されているサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に入居した。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は比較的に介護度が低く、比較的自立した高齢者が多く利用しています。

老人ホームとは異なり、一日のスケジュールが決まっていないため、自由度の高い生活ができるのが特徴です。

施設によって、レクリエーションや季節ごとのイベントに力を入れている施設が多く、他の入居者同士でコミュニケーションを深めることが可能です。

以下は実際にサ高住に入居している方の1週間のスケジュールになります。しかし、以下はあくまでも一例であることを押さえておいてください。

(スケジュール例を記載)

要支援1で介護サービスを利用する流れ

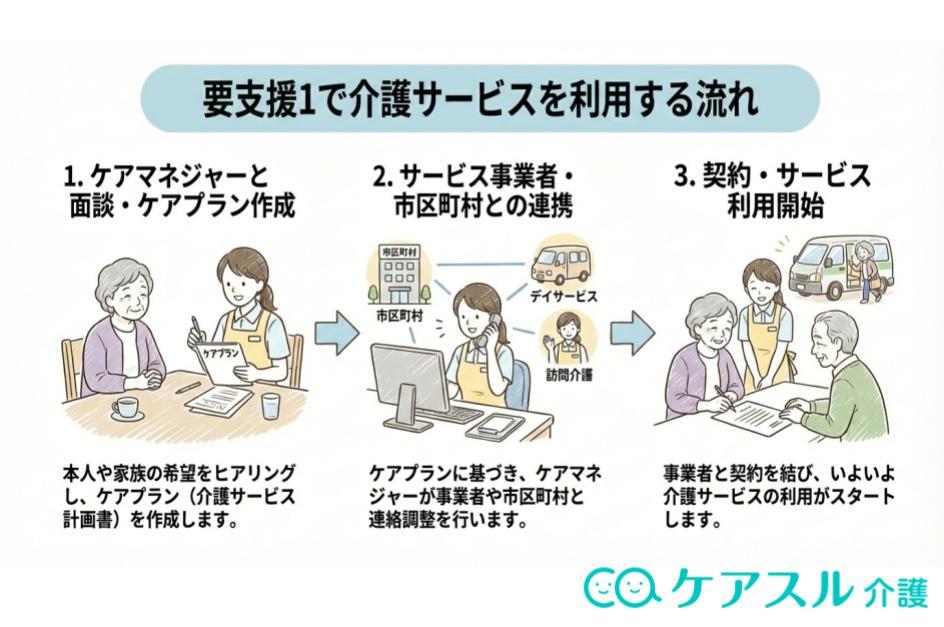

要支援1で介護サービスを利用するには、ケアマネージャーと相談してケアプランを作成してもらうことが必要です。

要介護認定を受けたあとは、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼することでケアプランを作成できます。(参考:厚生労働省「サービス利用までの流れ」)

ケアマネージャーは、要介護認定を受けた方が満足のいく介護サービスを利用できるよう、本人や家族と面談の上、「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成し、サービス事業者や市区町村などとの連絡調整を行ってくれます。

ケアプランの作成後は、ケアマネージャーの仲立ちのもと事業者と契約を結び、サービスの利用開始の流れです。

また「老人ホームに入居したいけど、入居前の手続きが大変そう…」という方は、ケアスル 介護で相談してみるのがおすすめです。

ケアスル 介護では施設の紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込み、日程調整の代行も実施しています。

「暮らしの雰囲気を知った上で、納得して施設を探したい」という方も、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要支援1の区分支給限度額は?

| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5032 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

区分支給限度額とは、介護保険によって補填される金額の上限額のことです。

上記のように、要支援1の場合は区分支給限度額(単位)が5032と定められており、50,320円分までの介護サービスに保険が適用されることになります。

したがって自己負担割合が1割の方の場合は、最大で自己負担5,032円までのサービスを利用できることになるのです。

※1単位10円の場合。地域によって単位ごとの金額が異なる場合があります。

また区分支給限度額を超えて介護サービスを利用する場合は、超えた分のサービス料金は全額自己負担となるため注意しておきましょう。

まとめ

改めて「要支援1」は、本人が以下のような要件に該当する状態であると定義されています。

- 立ち上がる際などに補助が必要な状態であること

- 介護に要する時間が1日で「25分以上32分未満」必要なこと

要支援1は8段階ある要介護認定で最も軽度な症状です。要支援1であると正式に認定されるには、立ち上がりや起き上がり時に介助が必要であったりなど、日常生活の一部に補助が必要と判断される必要があります。

介護認定では長い時間を要するため、前もって本人は要支援1に該当する状態を正しく理解しておくことが大切と言えるでしょう。

そのほか介護認定を受けた後は介護保険を適用のうえ、介護サービスの利用も可能です。必要な介護サービスは身体の状態などによっても変わるため、ケアマネジャーなどと相談しながら進めていくのがおすすめです。

「要支援1」は、本人が以下の2点に該当する状態を指します。①立ち上がる際などに補助が必要な状態であること ②介護に要する時間が1日で「25分以上32分未満」必要なこと詳しくはこちらをご覧ください。

おおよそ要支援1の方は、訪問サービスや通所サービスを合わせて2~3回ほど利用することが一般的と言えるでしょう。よく使われているサービスとしては以下のようなものが挙げられます。①通所リハビリ(デイケア) ②訪問看護 ③訪問入浴 ④短期入所生活介護(ショートステイ)詳しくはこちらをご覧ください。