自分の親や配偶者が重介護度、特に要介護4の認定を受けており、在宅介護をされている方もいることでしょう。

しかし、「要介護5に上がったらどうしよう」「要介護5の認定を受けたら在宅介護を続けるのは限界があるのではないか」と不安に感じられている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、そんな方のために、要介護5とはどのような状態なのか詳しく解説していきます。

また、要介護5の認定を受けた際に利用できるサービス・施設、給付金制度などもご紹介します。

「要介護5の認定を受けた際に自分の負担軽減と親・配偶者の介護が両立できるか」という不安を解消したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のまとめ

-

- 要介護5とは、最も重度の介護が必要な状態であることを指します。

- 要介護5の状態の方を在宅で介護することは、不可能ではないものの、非常に厳しいと言えます。

- 要介護5の認定を受けることで、様々な介護サービスや給付金制度を利用することができるため、建設的に利用を検討することが大切です。

要介護5とは?

要介護5とは、介護の必要性を要支援1~2、要介護1~5の7段階で評価する要介護度の中でも、最も重度の介護が必要な状態であると自治体から認められたことを指します。

では、要介護5とは具体的にどのような状態なのか見ていきましょう。

要介護5とはどんな状態?

要介護5とは、1日あたり「110分以上」介護に時間を要する状態です。

- 肢体不自由で寝たきりの状態になりやすい

- 意思の伝達が困難になる場合がある

- 麻痺や喉周囲の筋力低下などにより、誤嚥する恐れがある

※あくまで一例であり、同じ要介護5でも人によって状態は異なります

要介護4との違いは?

要介護4との大きな違いは、日常生活の全面的な介護が必要かどうかにあります。

要介護4と要介護5は、ともに日常生活における多くの場面で介護がなければ生活が難しいという点では共通しています。

しかし、要介護4の場合は、介助や見守りで一部の生活動作ができる方もいるのに対し、要介護5の場合は、ベッドの上で過ごす時間が長くなったり、飲み込む力が弱くなることから、口から食べ物や水分を摂ることが難しい方もいます。

要介護5は要介護4に比べ、日常生活における全面的な介護の必要性がより重度のものであることを理解しておきましょう。

要介護5の在宅介護は無理?

要介護5の状態の方を在宅介護することは、不可能ではないものの、非常に厳しいと言えます。

既に説明した通り、要介護5は日常生活における全面的な介護が必要な状態であるため、四六時中そばにいないといけず、身体的な負担は非常に大きなものです。

また、せっかく在宅介護を頑張っているのにも関わらず、介護を受けている親や配偶者から文句や心無い言葉を言われてしまったりすることもあり、精神的なストレスも大きいのです。

このように要介護の状態の方を在宅介護をすることは、介護をする本人が大きな無理を抱えてしまうため、非常に厳しいと言わざるを得ません。

要介護5の寿命は?

要介護5の状態での寿命は、何歳で要介護5の認定を受けたによって、当然変わってきます。

そのため、介護が必要な期間のおおよその目安を知ることが大切です。

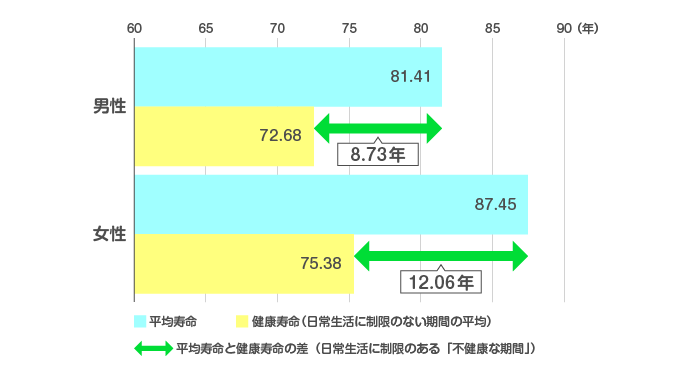

厚生労働省のデータによると、2019(令和元)年の平均寿命と健康寿命は以下の通りです。

参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「平均寿命と健康寿命」

平均寿命と健康寿命との差が介護が必要な期間となりますが、男性は8.73年、女性は12.06年となっており、おおよそ9年~12年ほどが介護期間の目安となります。

もちろん、介護期間は一人ひとりの状況によって個人差がありますし、いきなり要介護5の認定を受けるのではなく、徐々に要介護度が上がっていく方もいるため、あくまで目安にすぎません。

しかしながら、仮に要介護5状態の在宅介護を9年~12年続けることになれば、それは非常に厳しいことだとわかるでしょう。

要介護5から回復できる?

要介護5は身体症状が非常に重い状態であるため、要介護5の状態から要介護4以下の状態に回復することは非常に厳しいと言えます。

しかし、中には、リハビリサービスなどを利用することによって、寝たきりの状態が改善され、要介護5の状態からの機能回復に成功したという事例も存在します。

事例:要介護5から要支援2まで機能回復

今回は、要介護5の状態から要支援2の状態まで回復された方の事例をご紹介します。

この方は、病院からの退院後、リハビリ特化型のデイサービスを利用しました。

当初は歩行器を使用しないと移動ができないような状態でしたが、デイサービスのリハビリサービスを継続的に利用し、筋力や体力をつけることによって、次第に杖だけ歩くことができる状態にまで回復されたのです。

要介護5の状態からの回復は非常に厳しいと言わざるを得ませんが、この方のように、要介護5で利用できるサービスを建設的に利用すること、そして、ご本人の絶え間ない努力によって、自立した生活が送れるようになるまで回復できる可能性はあるのです。

参考:社会福祉法人 町田市福祉サービス協会「機能回復!要介護5から要支援2」(2022年11月21日)

また、ここまでの記事を読んで、「要介護5の認定を受けた際に入れる施設を知りたい」「要介護度合いが重くても入れる施設を知りたい」と思った方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル 介護では、施設の見学予約から日程調整まで無料で代行いたします。

「自分の負担を軽くしながらも、丁寧に情報を集めて入居先を検討したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護5で受けられるサービスは?

要介護5の認定を受けた際に利用できるサービスには以下のようなものがあります。

| 自宅で家事や介護を受ける |

|

| 施設で介護サービスやリハビリを受ける |

|

| 短期間のみ施設に宿泊する |

|

| 施設に入居する |

|

| 小規模な施設に入居する |

|

| 訪問・通い・宿泊サービスを組み合わせて利用する |

|

| 福祉用具を使う |

|

要介護5の場合、福祉用具はどのようなものをレンタルできる?:要介護5の場合、以下13品が介護保険適用の福祉用具としてレンタル対象となります。

- 車椅子

- 車椅子の付属品

- 特殊寝台

- 特殊寝台の付属品

- 床ずれを防止する用具

- 体位変換器

- 移動用のリフト(釣具部分は除く)

- 認知症の方の徘徊感知器

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ

- 自動排泄処理装置

また、ここまでの記事を読んで、「要介護5の認定を受けた際に入れる施設を見つけたい」と思った方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル 介護では、全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人に最適な施設をご紹介していきます。

「幅広い選択肢から納得のいく施設選びがしたい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護5で利用できる介護施設は?

要介護5の認定を受けた際に利用できる介護施設には、主に以下9つの施設が挙げられます。

- 老健(介護老人保健施設)

- 特別養護老人ホーム

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

- 介護付き有料老人ホーム

- 住宅型有料老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅

- ケアハウス(軽費老人ホーム)

- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

要介護5の認定を受けた方は、上記で紹介した介護施設を利用している場合がほとんどです。

しかし、一部の介護施設では、自立した方を入居条件としているところもあります。

そのため、施設を選択する際は、要介護5の認定を受けた方だと入居できない施設もあるということに注意しましょう。

また、ここまでの記事を読んで、「要介護5の認定を受けた際に入れる施設を知りたい」「要介護の度合いが重くても入れる施設を知りたい」と思った方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。ケアスル 介護では、ご相談者様の悩みに真摯に向き合うとともに、入居相談員がその場で条件に合った施設をご紹介します。

「これから老人ホームの入居を検討するにあたって、相談者や支援者がほしい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護5で利用できる給付金制度は?

要介護5の認定を受けることによって、利用できる給付金制度などが存在します。

「要介護5の認定を受けたらサービス・介護施設を利用したいけど、今よりもさらにお金がかかりそうで不安、、」という方に向けて、実際にどのような制度があるのか解説していきます。

要介護5でもらえるお金は?

要介護5の場合、介護保険から支給される給付金の上限金額は1か月約36万2,170円です。

しかし、所得によっては、給付金の上限金額の中から1〜3割の負担が必要になる場合もあります。

また、上限金額を超えて介護サービスを利用すると介護保険が適用されず、全額自己負担になるので注意が必要です。

要介護5で介護費用を抑える方法はある?

要介護5に認定された身体状態では、日常生活を送るうえでさまざまな介護サービスなどが必要になります。

しかし、介護サービスを利用するにはお金がかかるため、複数のサービスを利用していると介護費用が高額になる場合があります。

そんな時に役に立つのが「高額介護サービス費制度」です。

高額介護サービス費制度とは、1か月のうちに支払った介護サービス自己負担金額の合計が一定以上金額を超えた場合、超過分が払い戻される制度になります。

令和3年8月現在の月額負担上限額は以下の通りです。

| 課税所得690万円以上 | 世帯で140,100円 |

| 課税所得380~690万円未満 | 世帯で93,000円 |

| 市町村民税課税~課税所得380万円未満 | 世帯で44,000円 |

| 世帯全員が市町村民税非課税 | 世帯で24,600円 |

| 世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の年金収入

+ そのほかの所得が80万円以下 |

世帯で24,600円

個人で15,000円 |

| 生活保護を受給している方 | 世帯で15,000円 |

これらの基準や金額は年度によって変動する場合があります。

利用を検討しているのであれば、一度担当のケアマネージャーや各自治体に相談してみましょう。

また、以下のものは高額介護サービス費制度の対象にならないため、この点で注意が必要です。

- 福祉用具購入費

- 住宅改修費

- 全額自己負担となる利用者負担額(支給限度額を超えた場合)

要介護5で受けられる住宅改修の補助金とは?

要介護5で受けられる住宅改修の補助金の上限は20万円です。

また、住宅改修の補助金は原則1回しか使えません。

ただし、要介護状態区分が重くなり3段階上昇した時や転居した場合は再申請が可能です。

加えて、20万円以内であれば分割利用などは可能といったメリットがあります。

介護保険としての住宅改修の補助金は上限20万円ですが、市区町村によっては独自の助成金制度がある場合もあります。

住宅改修の補助金が出るのは、介護対象者が住みやすいように手すりの設置や段差の解消などを行う場合であるため、要介護者が施設に入居している場合、住宅改修の補助金は受け取れないので注意が必要です。

まとめ|要介護5の方の在宅介護は大変

要介護5の状態では、在宅での介護は家族の負担が大きく難しいでしょう。

要介護5の認定を受けた場合は、介護施設や介護保険サービスのほとんどが利用できるため、施設への入居や介護保険サービスの利用は優先的に検討することをおすすめします。

在宅での介護を続けたい場合でも、手助けしてくれる介護サービスは多くあります。

介護は突然始まり、期間が長く続く場合もあり誰にも終わりがわかりません。

介護をする側は肉体的、精神的、時間的な負担も多く、時には「共倒れ」してしまうこともあるため、無理はせず、サービスなどを活用しながら負担を減らして介護を行っていきましょう。

要介護5とは、介護の必要性を要支援1~2、要介護1~5の7段階で評価する要介護度の中でも、最も重度の介護が必要な状態であると自治体から認められたことを指します。詳しくはこちらをご覧ください。

要介護5の状態の方を在宅介護することは、不可能ではないものの、非常に厳しいと言えます。詳しくはこちらをご覧ください。