浦和大学 社会学部 総合福祉学科

修士(福祉社会学)

障害者支援施設にて3年間勤務。城西国際大学大学院人文科学研究科福祉社会専攻修士課程修了の後、介護福祉士を養成する専門学校で教務主任として4年間勤務。2008年より浦和大学短期大学部介護福祉科にて勤務し、改組により現在に至る。相談支援事業所・地域活動支援センター・就労継続支援B型事業所・グループホームの統括施設長も務める。研究領域は「障害者福祉」。主に強度行動障害者への支援、高齢化する知的障害者への支援が研究の中心である。

1 高齢者人口と障害者人口の増加

総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率と言います。日本は1970年に高齢化率7%超の「高齢化社会」に突入し、1994年に高齢化率14%超の「高齢社会」となり、2007年には高齢化率21%超の「超高齢社会」となりました。現在、日本の高齢化率は29.1%を超え、推計によると2025年~2065年には29.3%~38.4%に達すると見込まれています。つまり、おおよそ3人に1人が65歳以上の高齢者であるということになります。

一方、障害者の数はというと、こちらも増加傾向にあります。

内閣府が公表した「障害者白書(令和5年版)」によれば、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む)436万人、知的障害者(知的障害児を含む)109万4千人、精神障害者614万8千人となっています。これを2014年のデータと比較すると、おおむね10年間で372万9千人増加したことになり、この傾向は今後も続くと予想されています。

もう少し分かりやすく言うと、現在の障害者数を人口千人当たりの人数で割ると、身体障害者34人、知的障害者9人、精神障害者49人となります。複数の障害を併せ持つ方もいるため、単純な合計にはならないものの、ここから国民の約9.2%、10人に1人程度が何らかの障害を有していることが分かります。

2 高齢化する障害者

総人口の高齢化、障害者人口の増加に伴い、障害者も高齢化する増加傾向にあります。

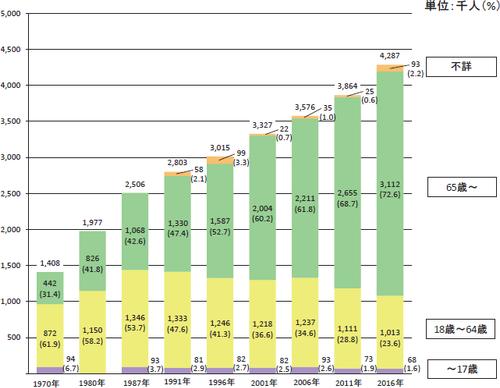

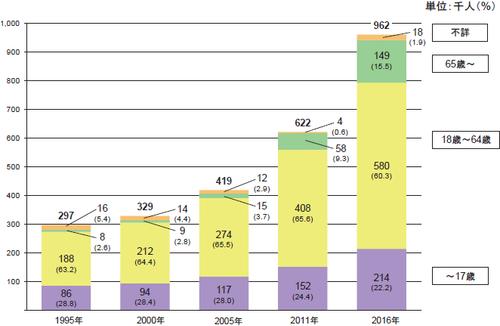

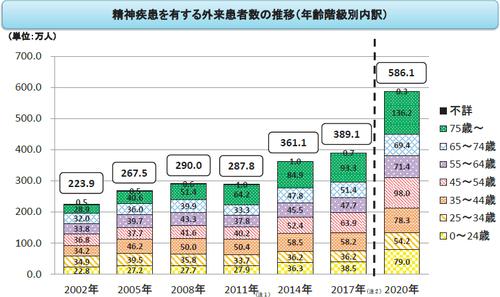

在宅で生活されている方を中心に年齢階層別に見ると、2016年の調査で65歳以上の身体障害者は全体の72.6%、同年の調査で知的障害者は15.5%、精神障害は2020年の調査で35.1%となっています。とりわけ身体障害者の高齢化は顕著で、1970年には全体の3割程度だったものが、2016年には7割程度にまで上昇しています。こうした増加の背景には、脳梗塞による麻痺、視覚や聴覚の衰えなど、加齢に起因する疾病で障害認定されるケースもありますが、その多くは先天性の障害や、加齢に起因しない後天性の障害で認定を受けた方が高齢化したことによるものです。こうした傾向は、今後も続くと予想されています。

身体障害児・者(在宅) 知的障害児・者(在宅)

注1:1980年は身体障害児(0~17歳)に係る調査を行っていない。

注2:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。

資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(~2006年)、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する 調査」(2011・2016年)

年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者(在宅))

注:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。

資料:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」(~2005年)、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調 査」(2011・2016年)

年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)

注1)2011年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている。

注2)2020年から総患者数の推計方法を変更している。具体的には、外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更している(2017年までは31日以上を除外していたが、2020年からは99日以上を除外して算出)。

注3)四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。

資料:厚生労働省「患者調査」(2020年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

3 多様化するニーズと障害福祉サービス需要の高まり

現在、障害者の多くは在宅を中心に生活されています。

自宅以外、すでに施設や病院へ入所・入院せれているという方は身体障害で1.7%、知的障害者で12.1%、精神障害で4.7%と報告されていることからも分かる通り、障害者の多くは、必要に応じて何らかの福祉サービスを在宅で利用しながら生活しています。

日常生活や社会生活をおくる上で、障害が重度になればなるほど支援が必要となります。在宅での生活を想定した場合、家族がこうした支援の担い手としてなることも少なくありません。しかしながら、障害者自身が高齢化するのに伴って、親や配偶者といった家族も高齢化します。そのため、障害福祉サービスの必要性が増し、くわえて障害者自身の高齢化に配慮した支援も必要となります。また。一方で障害者家族に対する負担の軽減や、先行きに対する不安感の解消など、環境への配慮も必要となるでしょう。

4 課題解決に向けた新たな取り組み

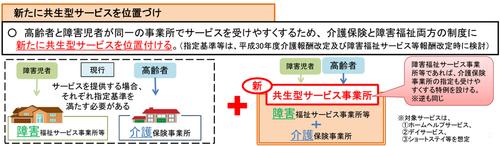

こうした状況を受けて開始されたのが「共生型サービス」です。これは2018年から新たに開始されたサービスで、一部サービスについては「介護保険事業所が障害福祉サービスを」「障害福祉事業所が介護保険サービスを」それぞれ提供できるようにするといったものです。

これまでは介護保険優先の原則に基づき、65歳以上になると優先的に介護保険に基づくサービスの利用が原則となっておりました。しかしながら、すでに障害認定を受け、サービスを利用されている方の場合、継続的なサービスの利用、障害に特化したサービスの利用といった面において困難が生じてしまうという心配がありました。これは、ともに高齢化する家族に対する支援、先行きに対する不安の解消といった面でも課題が残ります。そのため、こうした問題の解決策として例外規定を設け対応してきましたが、異なる二つの制度の間でサービスを提供する側についても難しい対応が迫られてきました。しかし、新たに共生型サービスが開始されたことで、ある意味で制度の垣根を超えた支援が可能となり、この辺りがさらに緩和され、こうした課題の解決に向けて具体的に動き出したことになります。

さらに今後の動きとして、2024年に予定されている改正では、高齢者分野、障害者分野に加え、医療福祉分野も含めた大規模な改定が予定されています。この改定では、各分野間でのさらなる連携の強化や、一体的なサービス提供体制の整備、持続可能なサービスの提供、地域包括ケアシステムの推進などといった内容が盛り込まれます。

このような取り組みを通して、高齢化していく障害者に対する、制度の枠にとらわれない柔軟な福祉サービスの提供、家族負担の軽減が期待されるところです。

【引用・参考】

1)内閣府(2023)「障害者白書(令和5年版)」

2)厚生労働省「第153回社会保障審議会介護給付費分科会資料」https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186488.html(2024.3.22閲覧)