家族を介護施設に入れたいけど、そこで身体拘束が行われないかどうか心配という方も多いのではないでしょうか。身体拘束の現状や身体拘束を行わない介護施設の選び方について解説します。

山口県立大学 看護栄養学部看護学科

看護師・保健師・大学教員

日本認知症ケア学会会員

熊本大学医学部附属病院にて8年勤務。大分医科大学医学部看護学科卒業後、同大学大学院、青森県立保健大学大学院を修了。現在は看護系大学において成人・老年看護の看護学教育に従事している。

身体拘束とは

介護保険制度は2000年に始まりました。今年で24年目を迎えたこの制度下のもとで原則として身体拘束禁止規定が盛り込まれました。身体拘束とは、本人の意思では自由に動くことができないように身体の一部を拘束すること、または運動を制限することです。つまり、他者によって本人の身体の自由が奪われることになります。具体的な行為として次のような11項目が挙げられています。

2.ベッドからの転落防止目的で、ベッドに体や手足をひもで縛る

3.ベッドから自分で降りられないよう柵で囲む

4.点滴や経管栄養などのチューブを抜かないよう手足を縛る

5.点滴や経管栄養などのチューブを抜かないため、また皮膚をかきむしってしまわないようにミトン型の手袋を着用させる

6.車いすや椅子から落ちてしまったり、立ち上がったりしないようY字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける

7.立ち上がれる人を自由に立ち上がらせないようにする椅子を使用する

8.服を脱いでしまう人やおむつを外してしまう人に介護衣(つなぎ服)を着用させる

9.他人への迷惑行為を防止するためにベッドなどに体を縛る

10.落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる

11.自分では開けることのできない部屋などに隔離する

高齢者虐待防止法と身体拘束

2005年には高齢者の安全や権利、利益を守るため、つまり、高齢者に対する虐待を防ぎ、保護するための措置や支援について「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定されました(高齢者虐待防止法)。

高齢者虐待防止に関する国の責務や養護者への支援、医療・福祉従事者の早期発見の努力義務などがあります。法律では65歳以上の人を高齢者と定めており、高齢者虐待を「養護者によるもの」と「養介護施設従事者によるもの」に分けて定義しています。養護者とは高齢者を介護・世話をする立場にある家族や親族を指し、養介護施設従事者は、高齢者に関わるさまざまな施設や事業に従事する人ととらえていただければわかりやすいかと思います。

高齢者虐待防止法では高齢者虐待を5つ(1.身体的虐待、2.介護・世話の放棄や放任、3.心理的虐待、4.性的虐待、5.経済的虐待)に分類しています。このなかで、身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えることや外部との接触を意図的に断つことなどを指します。具体的には、殴る、蹴る、やけどを負わせる、無理やり口に食事を入れる、身体的拘束や抑制をすると挙げられています。つまり、身体拘束は身体的虐待に該当することがわかります。

施設等における身体拘束の現状

身体拘束は、病院・施設でどのくらいおこなわれているのでしょうか。その実態は、公益社団法人全日本病院協会が2016年3月に発表した「身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業」報告書に示されています1)。

全国の病院、介護保険施設、特定施設、サービス付高齢者施設の中からそれぞれ無作為抽出した計2020機関を対象としたアンケート調査で712施設から回答(回収率35.2%)が得られたものです。身体拘束の禁止となる具体的な行為11項目のうち1項目でも実施している病院は、一般病棟93.1%~94.7%、地域包括ケア病棟98.6%、回復期リハビリテーション病棟91.5%でした。

一方、介護施設では、介護老人保健施設46.6%、介護老人福祉施設33.3%でした。介護施設で病院に比べて身体拘束の実施率が低いのは、介護保険法に基づく身体拘束禁止規定を原則として守っているからと考えられます。病院は治療中心ですが介護施設は生活中心です。つまり、医療依存度の高い病院は「治療を優先し、患者安全のため」という理由で身体拘束せざるを得ない状況がうかがえます。

しかし、生活中心の介護施設でもこの調査結果では約33%~46%の身体拘束がおこなわれていたと報告されています。介護施設では身体拘束は禁止されているのに何故なのでしょうか。それは、身体拘束をおこなうことについて「やむを得ない場合」があると考えられています。

身体拘束をおこなう「やむを得ない場合」とは、家族が知っておくべきこと

介護保険法では身体拘束を禁止しています。しかし、緊急時でやむを得ない場合、つまり、利用者の生命または身体の保護のためにどうしても必要と判断される場合にだけ身体拘束が限定的に認められることもあります。この場合、身体拘束をおこなうにあたって「切迫性」「非代替性」「一時性」という3つの条件をすべて満たす場合に加えて、これら3つの条件の確認等の手続きが慎重に実施されている場合のみに限られます。3つの条件をそれぞれ詳しくみていきましょう。

「切迫性」とは、高齢者本人、その他の人の生命または身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこととなります。本人等の生命や身体に危険が及んでしまうのかを確認する必要があります。

「非代替性」とは、身体拘束などの行動制限をする以外に他に代わる方法がない場合、非代替性の条件が該当します。常に身体拘束以外の方法でケアできないかを複数のスタッフで検討しなければなりません。また、身体拘束をおこなっていても高齢者本人の状態に応じて身体拘束はあくまでも必要最低限におこなうことが重要です。

「一時性」とは、身体拘束等の行動制限が一時的なものであることです。本人の状態に応じて身体拘束をおこなう時間はできる限り短くしなければなりません。

これら3つの条件や確認等の手続きが慎重に実施されていることを家族はどのようにしたらわかるのでしょうか。施設のスタッフから身体拘束をおこなわなければならない「切迫性」「非代替性」「一時性」という3つの条件について本人と家族に口頭や書面を用いて説明の上、同意・納得のもとに同意書が交わされていることが大切です。

本人や家族の同意なしに身体拘束をおこなうことはあり得ません。さらに、身体拘束に至るまでに施設のスタッフは日頃からケアについて十分な話し合いがなされているのか、身体拘束に代わる他の方法が本当になかったのか、身体拘束中の身体や精神状態の観察や身体拘束を外す工夫をおこなっているのか等について家族は施設のスタッフに尋ねることができます。場合によって、家族はケア記録の閲覧を求めてもよいのではないでしょうか。

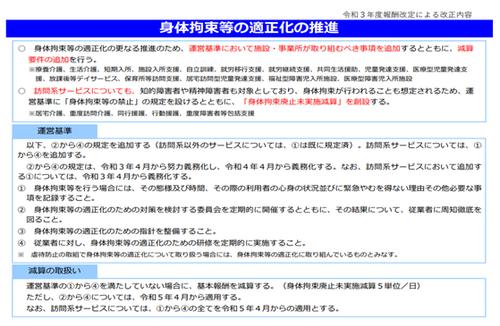

身体拘束等の適正化の推進

現在は施設系サービスや居住系サービス等、さまざまなサービスがおこなわれています。2018年には新たに以下3つのルールが追加となりました2)。

2.身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

3.身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

なお、やむを得ず身体拘束を行うときの手続きでは、組織による決定と個別支援計画への記載、本人・家族への十分な説明、行政への相談・報告、必要な事項の記録が必須となっています。

身体拘束を踏まえた介護施設の選び方

身体拘束について施設がどのような意識や施設としての方針をもっているのか、具体的には、身体拘束廃止への取り組みを進めているのかなどを確認しておくとよいでしょう。

施設入所前には施設のスタッフと面談の場が設けられますし、施設の見学もできます。その時に、身体拘束について前述のような質問をしてみてください。具体的に方針や取り組みを説明してくれるならば誠実な対応をおこなう施設だと思われます。

一方で、なぜそのような質問をするのかと逆に聞いてくるのであれば、利用者中心のケアではなく、施設のスタッフの業務中心とした介護を提供している可能性も否定できません。どのようなケアを心がけている施設なのか、家族が安心して過ごせるのかどうかを見極めるために、身体拘束についてどのような認識や意識をもっているか施設側に確認することは大切です。

次に、施設のスタッフが日頃の何気ない生活の一部をよく観察しているかどうか、それを家族に伝える言葉かけができているかも重要な見極めのポイントと言えます。例えば、「今日、〇○さんは食事を△△召し上がって元気に過ごしています」「昨夜はよく休まれていましたよ」等です。施設のスタッフが本人を気にかけているからこそ、家族に伝えたいというケアの気持ちが表れているのではないでしょうか。

身体拘束廃止には5つの基本的ケアが重要と指摘されています3)。その5つとは、「起きる」、「食べる」、「清潔」、「排泄」、「アクティビティ(良い刺激、その人らしさ)」です。生活に直結するこの5つを普段どおりに提供することが身体拘束をおこなわない最も大切な解決策といえます。具体的な例で示しますと、入浴や着替え、排泄のケアにみられる「身体の保清」が行き届いている、日中に寝かせきりや座らせきりにさせていない施設は高齢者の生活中心のケアをおこなっていると判断してもよいでしょう。

まとめ

お互いに支えあう介護保険制度が始まって四半世紀、超高齢社会の真っただ中にいるわが国において「お互いさま」という意識が重要です。困ったときは誰かに「助けて」と声をあげることが大切になります。

すべての人には自分自身の意思で自由に行動し、生活する権利があります。身体拘束は本人の尊厳を侵害、身体的・精神的な弊害をもたらし、家族にも大きな精神的負担を与えかねません。人にされて嫌なこと(身体拘束)は他者にしてよい訳がありません。

身体拘束の廃止は、本人の尊厳を回復し、虐待防止においても欠くことの出来ない取り組みといえます。3つの条件をすべて満たし、かつ、要件や手続きを踏んでも安易に身体拘束をおこなわず、慎重に判断し、「誰のため」「何のため」「本当に他に方法はないのか」等、常に自分に問いかけて考える姿勢が欠かせません。

どうか、その人らしく過ごせるように本人、家族、施設のスタッフ、ともに信頼・支え合いの気持ちをもって心穏やかな時間が流れますように。

文献

- https://www.ajha.or.jp/voice/pdf/other/160408_2.pdf 公益社団法人全日本病院協会:「身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業」報告書.ⅰ-ⅷ.1‐ 2016. アクセス日2024年1月23日.

- https://www.mhlw.go.jp/content/001141646.pdf「身体的拘束等の適正化の推進」厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室

虐待防止専門官/障害福祉専門官 松崎貴之 スライド1‐17.スライド8引用.アクセス日2024年1月23日. - 吉岡充、鳥海房枝、橋本泰子、柴尾慶次、三宅貴夫、新居富士美ほか:Special Issuue-1身体拘束の克服.3-56. 医歯薬出版.別冊総合ケア Care Look介護支援専門員.Autumu.No.8.2001.