パーキンソン病になると筋肉が硬くなったり、運動障害が生じたりするため、リハビリによる身体機能維持が欠かせません。

リハビリは継続して実施することが重要となるため、自宅でも定期的に体を動かす必要があります。

しかし、自宅でのリハビリは、転倒のリスクもあるため、十分注意して臨む必要があるでしょう。

本記事では「パーキンソン病の自宅でできるリハビリ7選」「パーキンソン病のリハビリの禁忌・注意点」について解説しています。

負担が少なく取り組みやすい内容ですので、ぜひ自宅での生活に取り入れてください。

パーキンソン病の自宅でできるリハビリ7選

パーキンソン病の自宅でできるリハビリ7選を紹介します。

「これならできそう」というものを見つけ、毎日少しずつ実践していきましょう。

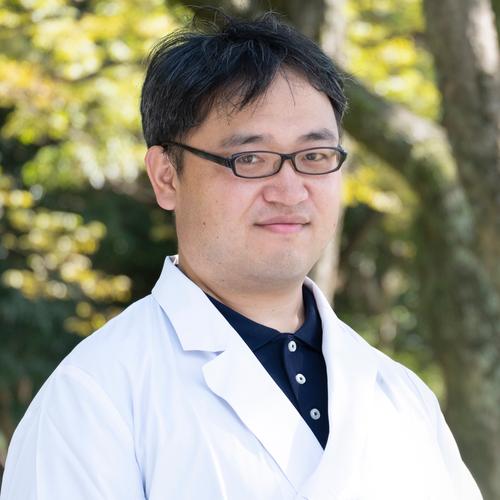

ストレッチ

パーキンソン病の方は、筋肉がこわばり体の動きがぎこちなくなります。

また、疾患により運動量が低下するため、一般の方に比べて体が硬くなりやすい傾向があります。

筋肉や関節を柔らかくし動きをスムーズにするため、リハビリの始めにストレッチを行いましょう。

転倒のリスクが少なく簡単にできるストレッチを紹介します。

(引用元:家庭でできる!パーキンソン病患者さんのためのリハビリテーション)

ストレッチを行う際は無理をせず、痛気持ちいい程度で行うのがポイントです。

また、関節や筋肉の痛みがある場合は、自己判断でリハビリを行わず医師に相談してください。

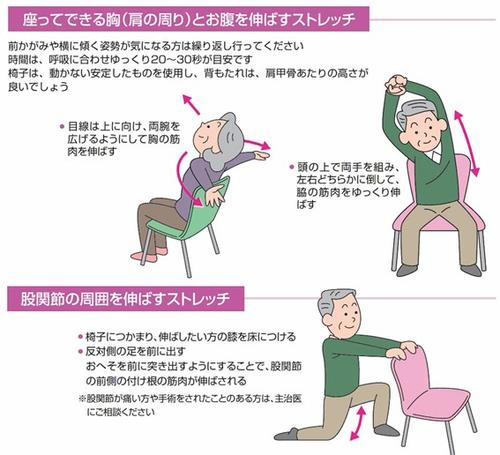

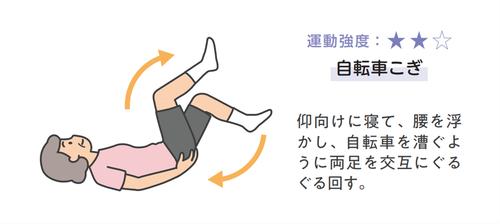

筋力トレーニング

日常生活動作をスムーズにするための筋肉や、弱っている部分の筋力トレーニングを行いましょう。

特に重視したいのは、歩行のための筋肉(股関節・下肢の筋肉)、体幹を支える筋肉(背筋、お尻の筋肉)、頭を支える筋肉(首の後ろ)のトレーニングです。

パーキンソン病の症状にあった自重トレーニングやウエイトトレーニングを行いましょう。

【足腰の筋肉を鍛えるトレーニング】

(引用元:パーキンソン病患者さんの日常生活読本-リハビリテーション編-)

【体幹や首を鍛えるトレーニング】

(引用元:パーキンソン病患者さんの日常生活読本-リハビリテーション編-)

また、筋力トレーニングを行う際は次の点に注意しましょう。

- 体に痛みのあるときは行わない

- 数を数えながらリズミカルに行う

- 鍛えている筋肉を意識しながら行う

- 呼吸は止めずに息を吐きながら行う

- 軽く息があがる程度の負荷にとどめ、きつすぎるトレーニングは行わない

歩行トレーニング

パーキンソン病では歩行障害が生じ、歩幅が狭くなる・すり足になる(すくみ足)、歩いているうちに前のめりに加速する(突進歩行)症状がみられます。

ウォーキングを行って運動量を増やすとともに、正しい姿勢で歩行できるよう歩行トレーニングを行いましょう。

歩行トレーニングのポイントは次のとおりです。

- 腕を大きく振り、かかとから着地するよう歩く

- 「1・2・1・2」と介助者がリズミカルに声をかける

- 前かがみにならないよう、上半身を伸ばしまっすぐ前を見る

- 歩幅が狭くならないよう注意する(歩幅にあわせて床にテープを貼ってそのテープをまたぐように歩く)

- 転倒を防ぐため、手すりを持ったり、介助者がすぐ支えたりできるようにする

座位でのゆらゆら体操

ゆらゆら体操とは、上半身をゆらゆらと脱力させながら動かす体操のことです。

筋肉のこわばりを軽減し、体の柔軟性を高める効果があります。

ゆらゆら体操の方法は次のとおりです。

- イスにゆったりと座る

- 腕は軽くイスの側面に添え、体を左右にゆらゆらさせる

- 腕を真上にあげて、体を左右にゆらゆらさせる

- 腕を肩と水平に上げて、腰から体を左右にひねる

話し言葉のリハビリ

うまく会話するためのリハビリをしましょう。

パーキンソン病が進行すると発声のための筋肉が硬くなり、話し声が小さくなる、抑揚なくボソボソ話すなどの症状がみられます。

このような発声の障害(構音障害)が起こると、周囲とのコミュニケーションのすれ違いが起こり、話すこと自体がおっくうになるという悪いサイクルが生まれます。

スムーズに会話するために、次のようなリハビリを実践してみてください。

- 本を大きな声で音読する

- 会話する機会や時間を増やす

- 「あー」と大きく発声する(10~15秒を10回)

- 「パ・タ・カ・ラ」と発声する(5回を3セット)

1人で発声練習を行うと、どうしても小さい声になりがちです。

家族など周囲の方と一緒に大きな声で発声練習を行うと、モチベーションアップにもつながります。

また、話し言葉のリハビリは嚥下機能(飲み込む能力)の改善にもつながります。

積極的に行いましょう。

生活動作のリハビリ

パーキンソン病が進行すると、様々な日常生活動作に支障が生じます。

生活機能の維持のためにも、支障のある部分に合わせたリハビリが必要です。

起き上がる時や立ち上がる時に支障がある場合は、手すりなどにつかまって動作を行う訓練をしましょう。

食事に支障がある場合は、手や指の筋肉をほぐすこと、実際に介助具(介護用の箸など)を使って食べ物を口に運ぶ訓練が効果的です。

ボタンをしめるなど細かい作業が難しい場合は、おはじきや大豆をつまむ練習や、指の曲げ伸ばし運動をするといいでしょう。

生活動作のリハビリは作業療法士という専門職が行っています。

患者さんの生活状況や症状に応じたリハビリメニューを提案してくれるので、気になる方は相談してみるとよいでしょう。

LSVT BIG®&LSVT LOUD®

LSVT BIG®&LSVT LOUD®はアメリカで考案された、パーキンソン病のための4週間の専用リハビリプログラムです。

LSVT LOUD®:会話に対するリハビリ(発声を大きくする、会話をスムーズにする)

LSVT®の認定を受けた医療従事者(作業療法士・理学療法士・言語聴覚士)のみが実施できる特徴があります。

したがって、トレーニング自体は医療機関で受ける必要がありますが、自宅でもLSVT BIG®&LSVT LOUD®のリハビリを継続できるように指導を受けることも可能です。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

パーキンソン病のリハビリの禁忌・注意点

パーキンソン病はリハビリ次第で進行の緩和や機能維持が期待できます。

しかし、不適切なリハビリを行うと事故やケガにつながったり、モチベーションの低下を引き起こしたりします。

リハビリをする上での禁忌や注意点について正しく理解し、適切にリハビリを実施しましょう。

転倒しないように注意

パーキンソン病の自宅でのリハビリでは、転倒に注意する必要があります。

なぜなら、パーキンソン病には、下記のような症状があるためです。

- バランスが取りづらい

- 前かがみになるので姿勢が崩れやすい

- 転倒しそうになったときにとっさの行動が取りづらい

立ち上がり練習やバランスを崩しやすい動作では、イスや手すり、机などにつかまりながら行うようにしましょう。

とっさのときに対応できるよう、リハビリ時は家族や介助者が近い距離で付き添うことがポイントです。

加えて、患者さんの周囲を片付ける、絨毯などひっかかりやすいものは敷かない、靴下や靴は滑りにくいものを選ぶという点に日頃から配慮しましょう。

過度な運動

パーキンソン病のリハビリを自宅で行うときは、過度な運動は避け、症状や体調に応じた適度な負荷となるよう注意しましょう。

パーキンソン病の方は疾患の影響で思うように体が動かしにくく、運動そのものがストレスになる場合があります。

「良くなってほしい」という周囲の気持ちが先走り、過度な運動を要求してしまい、患者さんのリハビリに対するモチベーションが低下してしまっては元も子もありません。

また、過度な負荷は転倒やケガの原因にもなります。

事前に主治医やリハビリ担当者に適切な運動量や運動負荷を確認するとともに、リハビリを行う際には、家族の方は患者さんの体調や訴えに気を配りましょう。

服用している薬による症状の日内変動

症状の日内変動に合わせてリハビリを行いましょう。

日内変動とは、薬がよく効いているときと効いていないときで、症状にムラが生じることです。

例えば、日内変動による状態の変化は急激で高低差が大きいため、状態が悪いときに無理にリハビリを行うと、効果的にリハビリが行えないだけでなく思わぬ事故を招く場合があります。

薬の持続時間を把握し、生活リズムを考慮して、症状が落ち着いているタイミングでリハビリを実施しましょう。

ただし、薬の効き目とは関係なく日内変動が起こる場合もあります。

日頃から、生活のサイクルや症状の波の関連を把握しておくとよいでしょう。

パーキンソン病の自宅でできるリハビリにあわせて生活環境も整えよう

安全にリハビリを行うためにも、パーキンソン病の方が安心して生活するためにも、自宅の生活環境を整えることは欠かせません。

具体的な対策について確認していきましょう。

すくみ足の対策

パーキンソン病には「すくみ足」という、歩幅が小さくなったりすり足になったりする症状があります。

すくみ足は、歩き始めや立ち上がり、体の方向転換をするとき、狭い場所を通るときによく起こります。

転倒のリスクがあるため、対策していきましょう。

まず、床に物は置かないことを徹底します。

床材を滑りにくい材質のものにする、滑り止めのワックスを使用する、絨毯などめくれあがりやすい物は敷かないようにするなども重要です。

狭いところではすくみ足が起こりやすいため、家具をなるべく壁際に配置するなどし、歩行導線を広くとれるよう工夫しましょう。

また、すくみ足を起こりにくくするためには、視覚情報に訴え注意を促すのもコツです。

手すりやドアノブを掴むところ、1歩目を踏み出すところ、敷居をまたぐところなど、注意が必要なポイントに目印としてビニールテープを貼る方法が有効です。

寝具の改善

パーキンソン病では、布団からの起き上がりや布団をめくる動作が苦手になる場合があります。

そのため、寝具やベッド周囲の環境を調整しましょう。

- 布団を軽いものに変える(羽毛布団など)

- 布団をめくりやすいよう端にひもをつける

- ベッド柵、敷布団で利用できる簡易柵を設置する

- 腕を支えにして起き上がりやすいよう、やや硬めのマットレス・敷布団を選ぶ

- 起き上がるときに掴むところ、立ち上がりで足を踏み出すところに目印をつける

着替えやすい衣服への切り替え

パーキンソン病の症状が悪化すると、四肢の動きが緩慢になり更衣に時間がかかります。

すると本人や家族の負担も増えるばかりでなく、リハビリなど必要なことにあてる時間も少なくなってしまいます。

更衣をスムーズにするために、下記を参考に衣類や靴選びを工夫しましょう。

- 衣類は締めつけないゆとりのあるサイズ感にする

- マジックテープ式で脱ぎ履きしやすい運動靴を選ぶ

- 伸縮性があり、引っかからずに着られるような摩擦感の少ない素材を選ぶ

- トップスは前開きタイプで、マジックテープや大きめのボタンでとめるものにする

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ:自宅で安全にできるリハビリを実施する

今回は、パーキンソン病の自宅でできるリハビリについて解説していきました。

パーキンソン病の方の身体機能を維持するためには、リハビリを継続的に行うことが欠かせません。

多様なリハビリの中でその方に適したリハビリ内容を選択し、本人や家族が負担感なく実施できることが自宅での継続のコツです。

また、安心して安全にリハビリを行うために、リハビリの注意点や禁忌を理解し、生活環境を整えることも重要です。

パーキンソン病患者さんの自宅生活が少しでも良いものとなるよう、自宅でのリハビリについて理解を深め、家族みんなで協力し訓練していきましょう。

「ストレッチ」「筋力トレーニング」「歩行トレーニング」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

適切なリハビリを行うためには、「転倒しないように注意」「過度な運動はしない」「服用している薬による症状の日内変動」などを意識するといいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。