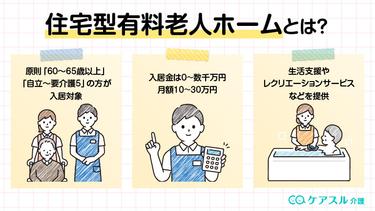

「住宅型有料老人ホームは介護保険が適用されないってあるけど、実際どこまで適用されるのだろうか?」

住宅型有料老人ホームに入居する際に、費用を抑えることはできないだろうかとお悩みの方は多いです。

本記事では、住宅型有料老人ホームの介護保険の適用範囲や、費用を抑えるための方法や制度を解説していきます。

住宅型有料老人ホームは介護保険は適用されるのか

結論から言うと、住宅型有料老人ホームは基本的に介護保険は適応されません。

住宅型有料老人ホームにおける介護サービス以外の食費や生活費、居住費などは全て介護保険の対象外です。

住宅型有料老人ホームでは、食事の提供や洗濯、掃除などの生活支援サービスや、安否確認などの見守りサービスを提供していますが、これらも介護サービスに該当しないため介護保険の適用範囲外です。

一方で、住宅型有料老人ホームで外部の介護サービス事業所と契約を結び、介護サービスを受ける分には介護保険が適用されます。

住宅型有料老人ホームに入居を検討する際には、そのサービスが介護保険の適用範囲内外のどちらにあるのか予め確認しましょう。

また住宅型有料老人ホームへの入居をお考えの方は、ケアスル介護への相談がおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

住宅型有料老人ホームの介護保険の適用範囲は?

前章でお伝えしたとおり、住宅型有料老人ホームには、介護保険が適用になるサービスと、ならないサービスがあります。

この章では、住宅型有料老人ホームにおける、介護保険の適用範囲について詳しく解説していきます。

介護保険が適用されるサービス

住宅型有料老人ホームでは在宅向けの介護保険サービスが利用できます。

外部の介護サービス事業所と契約を結び、介護保険サービスを受ける分には介護保険が適用されます。

介護保険が適用される在宅サービスには、下記のようなものがあります

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 訪問介護 | ヘルパーが施設を訪問し、「身体介護」「生活支援」サービスを提供します。 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士などの専門職が施設を訪問して、リハビリを提供します。 |

| 訪問看護 | 看護師が施設を訪問して、健康管理・健康相談を行います。 |

| デイサービス (通所介護) |

施設からデイサービスに通い「食事」「排泄」「入浴」「レクリエーション」などのサービスが提供されます。 |

| デイケア (通所リハビリ) |

施設からデイケアセンターに通い、リハビリを受けられます。 |

| ショートステイ | 別の入所施設にて、数日間の泊まりのサービスを受けられます。介護士が常駐しているため、「食事」「排泄」「入浴」などの身体介護を受けることができます。 |

| 居宅療養管理指導 | 薬剤師、歯科衛生士などから、それぞれの専門分野に関わる療養上の指導を受けることができます。例えば、薬剤師なら内服方法、薬の管理方法についてなどです。 |

住宅型有料老人ホームにおける介護費用は、利用したサービスの内容と回数、介護度、所得によって自己負担額が異なります。

そのため、外部の介護保険サービスを使わなければ、介護サービス費はかかりません。

介護保険が適用されないサービス

前章でお伝えしたとおり、住宅型有料老人ホームにおいて、介護保険サービス以外の食費や生活費、居住費などは介護保険の対象外です。

住宅型老人ホームで提供されるサービスは、下記のようなことが挙げられます。

| 種類 | 概要 |

| 食事の提供 | 1日3食提供。施設によってはおやつの提供もある。

ソフト食やきざみ食などの介護食にも対応してもらえる。 |

| 掃除や洗濯などの生活支援 | 家事に負担を感じる方向けに、掃除・洗濯・買い物代行などの生活支援サービスを提供しています。 |

| レクリエーションやイベント | 日々の暮らしを豊かにするために、料理や楽器の演奏、茶道などの習い事をレクリエーションとして提供しています。 |

| 生活相談 | 施設での暮らしや、介護状況について相談することができる。

入居者のみならず、そのご家族も利用が可能です。 |

| 緊急時対応 | 夜間帯でも有事の際には対応してくれるサービス。

場面に合わせて、介助や救急車の手配も対応可能です。 |

| 見守りサービス | 転倒や転落といった事故や急な体調不良を事前に防ぐために、入居者の言動や様子を見守ってくれるサービス。 |

上記のようなサービスは、介護保険の適用外で全額自己負担のサービスです。

住宅型有料老人ホームの月額費用の中に食費や生活支援費として含まれているものもあれば、レクリエーションや家事代行など、入居者の希望に合わせて自由に選択することができます。

過度にサービスを受けてしまうと、費用が高くなってしまうと同時に、入居者本人の自立活動の妨げにもなってしまいます。

できるだけ必要最低限のサービスを利用しつつ費用を抑えることが、本人の健康にとっても家計にとっても大切になります。

住宅型有料老人ホームで介護保険サービスを利用するには?

「もし住宅型有料老人ホームに入居後に介護サービスが必要になったらどうしよう」

住宅型有料老人ホームの入居当時は介護の必要がなかったとしても、高齢による身体機能の低下や、病気や事故による体調の急変で介護サービスを利用する必要が出てくるケースは少なくありません。

この章では、住宅型有料老人ホームで介護保険サービスが必要になった際の申請方法や自己負担額を解説します。

介護保険サービスの利用方法

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

住宅型有料老人ホームは自立や要支援でも入居ができるため、要介護認定を受けることなく入居した方も多いです。お住まいの市区町村の担当窓口に申請しましょう。

要介護認定の申請方法は、下記の手順の通りです。

- 市区町村の担当窓口に申請

- 認定調査(訪問調査)の実施

- 主治医の意見書による審査

- 介護度の決定

- 認定結果の通知(申請から30日以内)

なお、要介護認定の結果通知が来る前に住宅型有料老人ホームで介護サービスを利用することも可能です。ケアマネジャーに暫定的にケアプランを作成してもらうことにより、訪問介護などを利用することができます。

後日要介護認定の結果が出た時に、申請した日にさかのぼって介護保険の給付を受けることができます。

ただし、要介護認定の結果が想定していた介護度よりも低く、介護保険の支給限度額を上回るサービスを利用した場合には、超過分を自費で支払う必要があります。

認定結果が出る前に介護サービスを受けたいときは、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターとよく相談しましょう。

介護保険サービスの料金は「使った分」を支払う

住宅型有料老人ホームにおいて介護保険サービスを利用した場合、料金は介護サービスを「使った分」を支払うことになります。

介護付き有料老人ホームでは入居者の介護度に応じて毎月定額で介護サービス費用を負担します。介護度が低い人などは、介護サービスの利用回数を少なくすることで月々の介護費用を抑えられます。

ただし、介護サービスの利用回数が多くなり、介護保険の支給上限額を上回ってしまった場合、超過した分は全額自己負担となります。

サービスは予算に応じてケアマネージャーと相談しながら利用しましょう。

介護保険サービスを利用する際の注意点

住宅型有料老人ホームで介護保険サービスを利用する際に、施設側から「囲い込み」が行われるケースがあります。

前述のとおり、住宅型有料老人ホームで介護サービスを利用する場合は外部の居宅介護支援事業所と別途契約します。ただし、一部の施設では併設している介護事業者との契約を迫る、入居の条件として提示するなどの囲い込みを行う施設もあります。

入居後もお世話になりたい介護事業者がある場合、外部の事業者と自由に契約ができるか予め確認したうえで施設を探すことが大切です。

住宅型有料老人ホームにおける介護保険の自己負担額

下記の表は介護度別の支給限度額、1人あたりの平均利用額、自己負担額を一覧にしました。支給限度額は1〜3割負担で利用できるサービスの総額で、この金額を超えた部分は10割負担となります。

| 支給限度額 | 平均利用額 | 自己負担額 (1割負担) |

自己負担額 (2割負担) |

自己負担額 (3割負担) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 13,358円 | 1,336円 | 2,672円 | 4,008円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 22,049円 | 2,205円 | 4,410円 | 8,820円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 74,184円 | 7,418円 | 14,836円 | 22,254円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 103,980円 | 10,398円 | 20,796円 | 31,194円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 156,289円 | 15,629円 | 31,258円 | 46,887円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 190,492円 | 19,049円 | 38,098円 | 57,149円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 236,498円 | 23,650円 | 47,300円 | 70,950円 |

介護保険の自己負担額は、65歳以上の方の多くが1割負担ですが、所得に応じて2~3割に変動します。自己負担の割合は、前述の要介護認定の判定と併せて決定します。

介護保険の適用範囲をしっかりと把握し、予算を決めた上で介護サービスを利用しましょう。

また「予算内で納得のいく住宅型有料老人ホームを探したい」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では入居相談員が予算感や施設ごとに実施するサービス、立地情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。

「幅広い選択肢から後悔しない施設選びがしたい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

住宅型有料老人ホームで使える介護費用の軽減方法

施設に入居するとなると、安く見積もっても月額10万円単位で支払いが必要となります。決して安い金額ではありません。

今回は、住宅有料老人ホームをはじめとした施設入居の際に知っておきたい下記の費用減免制度などをご紹介します。

- 扶養控除

- 高額介護サービス費制度

- 高額医療・高額介護合算療養費制度

上記について、順に詳しく解説していきます。

扶養控除

扶養控除とは、両親や子どもなど親族を扶養に入れている場合に受け取ることができる、所得税の控除を指します。

老人扶養親族として扶養控除が適用されれば48万円の控除が受けられます。ただし入居者本人の所得が遺族年金等の非課税所得以外が48万円以下の場合に限られます。

詳細な額は下記の通りです。

| 区分 | 控除額 | |

| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |

| 老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外のもの | 48万円 |

| 同居老親等 | 58万円 | |

なお、扶養親族が病気の療養のため長期の入院状態にあっても同居に該当するものとして扱われますが、住宅型有料老人ホームなどの介護施設に入居している場合は施設が居所と見なされ、別居に該当するものとして扱われるため注意が必要です。

納税者が会社員である場合は、会社が行う年末調整の際に申請書を提出することで手続きが完了します。

また、納税者本人が個人事業主である場合は、毎年2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

扶養親族の名前や間柄、控除額などの必要金額を記入し、納税所に提出しましょう。

高額介護サービス費

「高額介護サービス費」とは、1ヶ月に支払った利用者負担の合計額が「負担限度額」を上回った時に払い戻しされる制度のことです。

負担利用限度額区分は下記の通りです。

| 区分 | 負担限度額 | |

|---|---|---|

| 課税所得690万円 (年収約1160万円)以上 |

14万100円(世帯) | |

| 課税所得380万円〜680万円 (年収約770万円〜年収約1160万円)未満 |

9万3000円(世帯) | |

| 課税所得380万円 (年収約770万円)未満 |

4万4400円(世帯) | |

| 世帯全員が市町村民税非課税 | 2万4600円(世帯) | |

| 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 2万4600円(世帯)

1万5000円(個人) |

|

| 生活保護受給者 | 1万5000円(世帯) | |

住宅型有料老人ホームの場合は外部の介護保険サービスを利用した際の適応となります。

申請窓口は市役所などの各自治体となります。

- 高額介護サービス費申込書

- 介護保険証

- 振込先が確認できる書類

自治体によりますが最低でも上記の書類が必要です。また、自治体によっては郵送も可能ですので市のホームページや窓口に問い合わせて確認しましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療と介護の両方の制度を利用している世帯の負担を軽減する制度です。

医療と介護(総合事業)の自己負担額を合算し、年間の自己負担限度額を超えた額が支給されます。

詳細な額は下記の通りです。

| 区分 | 70歳以上 | 70歳未満 |

|---|---|---|

| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 年収770万~1,160万円 | 141万円 | 141万円 |

| 年収370万~770万円 | 67万円 | 67万円 |

| 一般 年収156万~370万円 |

56万円 | 60万円 |

| 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |

| 市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下) |

19万円 |

申請は、自治体ごとに各区役所市民保険年金課・福祉事務所・支所・地域センターなどで行います。

申請には下記の書類が必要です。

- 保険証(健康保険証と介護保険証)

- 印鑑

- 口座番号の分かる書類(通帳など)

また、住宅型有料老人ホームをお探しの際には、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護では施設の紹介だけではなく、見学予約から日程調整も無料で実施しています。

「後悔しない施設選び」がしたいという方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

住宅型有料老人ホームにおける介護保険に関してよくある質問

施設内でケアプランを作成してもらえる?

住宅型有料老人ホームの多くが日中に介護支援専門員(ケアマネージャー)や社会福祉士がいるため、介護保険サービスが自己負担額の限度額内に収まるケアプランを作成してもらうことができます。

介護保険サービスが自己負担限度内に収まるように、ケアプランを作成してもらえます。以前よりお世話になっているデイサービスや訪問介護がある場合は、気軽に相談すると良いでしょう。

ただし、前述の通りグループ会社や併設している介護サービス事業所への囲い込みを行うケースもあるため注意が必要です。

介護保険を利用して居室改修はできる?

介護保険を利用して、住宅型有料老人ホームにおける居室部分に手すりを取り付ける、床を滑りにくい材料に変更できるなどの改修工事を行うことができます。

介護保険を利用した住宅改修については、20万円を支給限度基準とし、住宅改修に要した費用の9割が給付されます(20万円を超えた場合は18万円が給付され、残りは全額自己負担です)。こちらは介護保険サービスにおける支給限度額とは別に定められています。

しかし、住宅型有料老人ホームの居室は高齢者でも過ごしやすいバリアフリー構造になっているため、一般的には居室改修を行わないことを想定しております。居室改修の可否は施設や市区町村の制度によって異なりますので、一度確認してみるといいでしょう。

介護保険を利用して福祉器具をレンタルできる?

住宅型有料老人ホームで福祉器具をレンタルする際は、介護保険を利用することができます。

車いすや歩行器などの移動に必要な器具や、介護用ベットなどの福祉器具のレンタルは、居宅介護支援サービスと同様に介護保険が適用されます。利用者は費用の1~3割を負担することで福祉器具を借りることができます。

なお、利用者の介護度によってレンタルできない福祉器具や、介護用ベッドなどは搬入や設置が困難と判断されるケースもあるため、レンタルを希望する際には施設職員ならびにケアマネジャーに相談しましょう。

まとめ

今回は、施設を探している方へ向けて以下のことを解説しました。

- 住宅型有料老人ホームは介護保険の適用にならない

- 住宅型有料老人ホームの介護保険の適用範囲

- 住宅型有料老人ホームで使える費用軽減方法

施設の選択肢はいくつもあります。まずは「見学に行くこと」です。

高齢者の増加によって低価格のところは入居待機者も多くなっていますので、入りたい時に入れないことがケースが増えています。

他の施設の詳細は、他記事で紹介していますのでぜひご覧ください。

住宅型有料老人ホームは、介護保険上は「在宅」という扱いのため、これまでのケアマネが担当してくれます。施設サービスを利用する際はケアマネが変わりますので注意が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

介護付きの場合24時間介護が受けられるので、介護度が重い場合は介護付きが安心です。同じ有料老人ホームでも施設によって雰囲気や取り組みなどが異なるので必ず施設見学を行うことが重要です。詳しくはこちらをご覧ください。