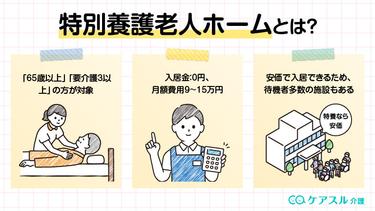

特養(特別養護老人ホーム)とは、介護保険が適用される公的施設の一種で、在宅での介護が難しい要介護3以上の高齢者が24時間介護を受けることができる施設です。

現在特養(特別養護老人ホーム)への入居を検討している方の中には、費用がいくらかかるのか気にされている方も多いのではないでしょうか?特に、

- 特養の費用って安いって聞いたけどどのくらいかかるの?

- 安いと聞いていた特養の費用が意外と18万円くらいしてびっくりしている

- 特養の費用を安くする方法が無いか知りたい

など、特養に費用についての疑問を多く持っている方も少なくないと思います。

特養の費用は入居一時金などの初期費用が0円、月額費用は要介護度や入居する居室タイプによっても異なりますが9~15万円が相場です。民間の有料老人ホームは入居金が0~数千万円、月額費用も12~50万円程度が相場なので、民間よりも安く住むのが特徴です。

それに加えて特養の費用を安くする減免制度もあるので注意が必要です。そこで本記事では、特養でかかる費用の内訳から毎月の費用を減免する制度まで解説していきます。

関連記事

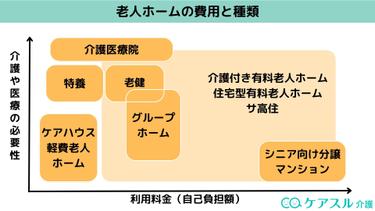

老人ホームの費用相場はいくら?カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2025-12-18

老人ホームの費用相場はいくら?カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2025-12-18関連記事

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2026-01-27

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2026-01-27-

目次

この記事を音声で聴く

特養(特別養護老人ホーム)でかかる入居金と月額費用

特養の費用は公的施設であるため入居金が0円、さらに月額費用は多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、10人程度の少人数グループで介護を行うユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円かかることが一般的です。

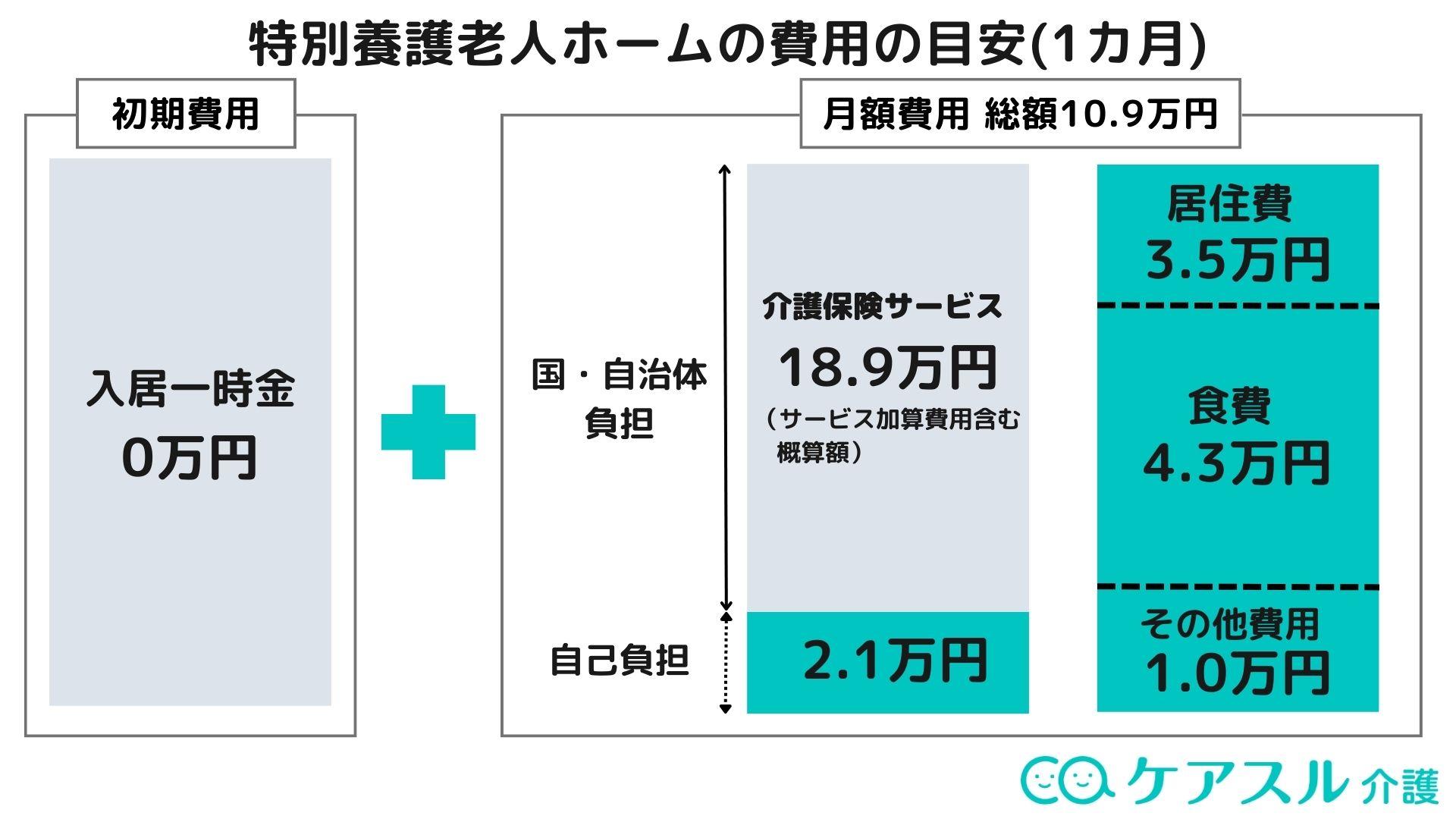

特養でかかる費用の概観は以下の図のようになっています。まずは特養でかかる費用の全体観を把握しましょう。

費用の仕組み

特養の費用は主に介護サービス費用の自己負担額、居住費、食費の3つの費用が掛かります。それぞれの費用は①介護度②入居する居室③所得がいくらあるかによって決まります。

まず介護サービス費用の自己負担額は、特養に入居する本人の介護度が要介護3~5のどれにあたるか、居室タイプが多床室と呼ばれる相部屋タイプか一室を一人で利用する個室タイプか、さらに1グループ9~10人で介護を行うユニット型かによって異なってきます。

次に居住費と食費は、特定入所者介護サービス費という減免制度によって入居する本人を含む世帯の年収、さらに預貯金の状況によって段階別で費用が定められています。

したがって、特養の費用の仕組みは①本人の介護度②入居する居室③所得がいくらあるかの組み合わせで何パターンもあるので実は相場あって無いような施設となっています。

入居一時金はかからない

特養では入居一時金はかかりません。そのため、特養でかかる費用は入居後に毎月かかる月額費用のみとなります。

月額利用料

特養の費用は多床室タイプかユニット型かによって大きく変わり、多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、ユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円が費用の目安となっています。

ここでは多床室タイプとユニット型タイプの特養に入った場合の費用の目安を解説します。上述したように所得段階によって費用が第1段階~第3段階(2)までの4段階、さらにどれにも当てはまらない人で変わるので、まずは自分が第何段階にあたるのかを確認しましょう。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

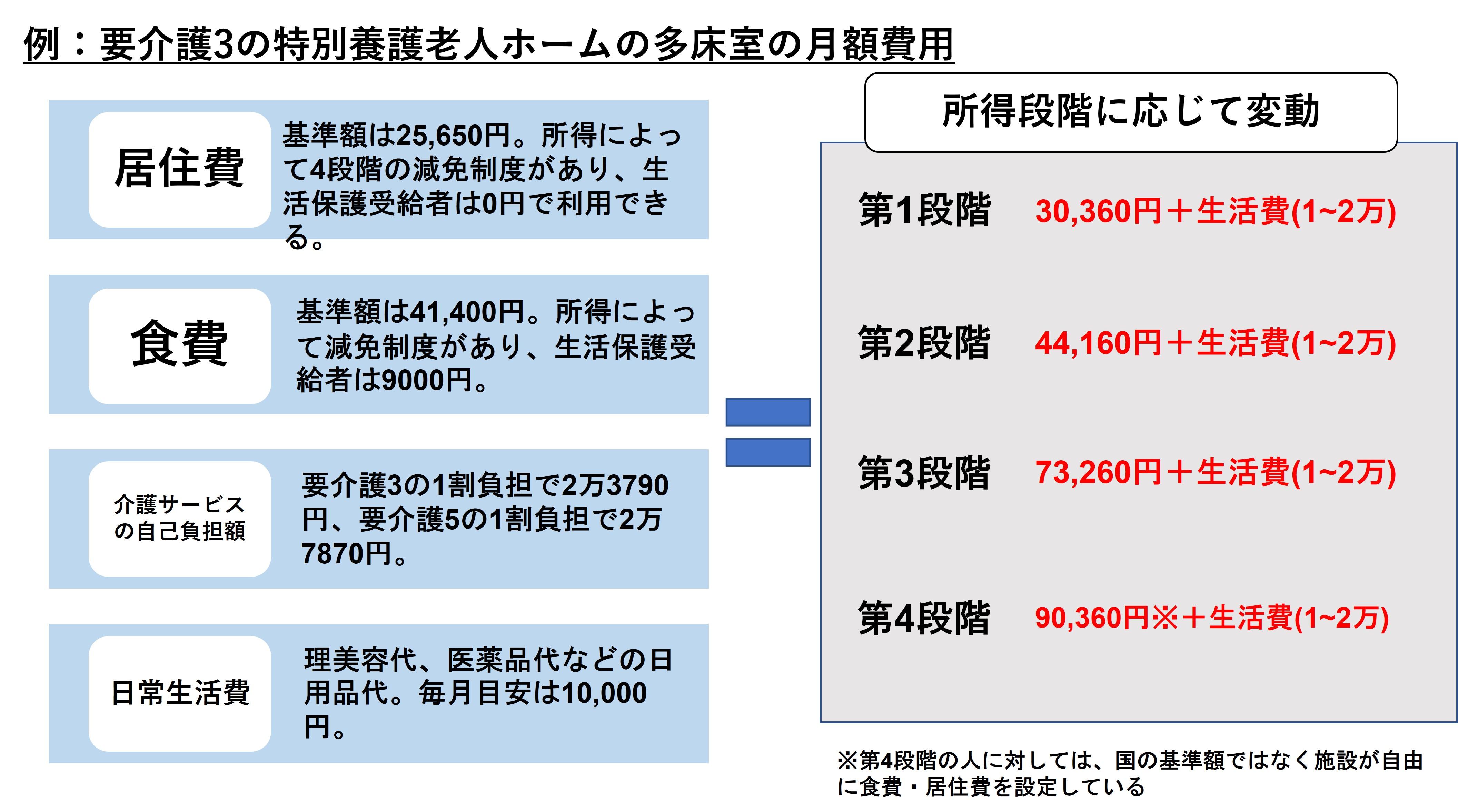

多床室タイプの特養の費用【料金表】

多床室(相部屋)タイプの特養は病院と同じような作りで、大部屋に4つのベッドが置かれパーテーションで仕切られている居室です。食事や入浴も決まった時間に流れ作業のように入るので、一人当たりの運営コストが低くその分人件費を抑えられるので費用も安くなります。

下図のように、特養の費用は所得段階によって変わり、要介護3の場合の費用は多床室の場合は毎月30,360円(+生活費1~2万円)~90,360万円(生活費1~2)程度の費用で利用することが出来ます。また、特養では毎月の介護サービスの自己負担額は介護度ごとに定額でかかることに注意しましょう。

| 所得段階 | 費用 |

|---|---|

| 第1段階 | 30,360円+生活費(1~2万円) |

| 第2段階 | 44,160円+生活費(1~2万円) |

| 第3段階(1) | 51,590円+生活費(1~2万円) |

| 第3段階(2) | 73,260円+生活費(1~2万円) |

| 第4段階 | 90,360円+生活費(1~2万円) |

※介護サービス費は自己負担割合1割の場合で計算しています。

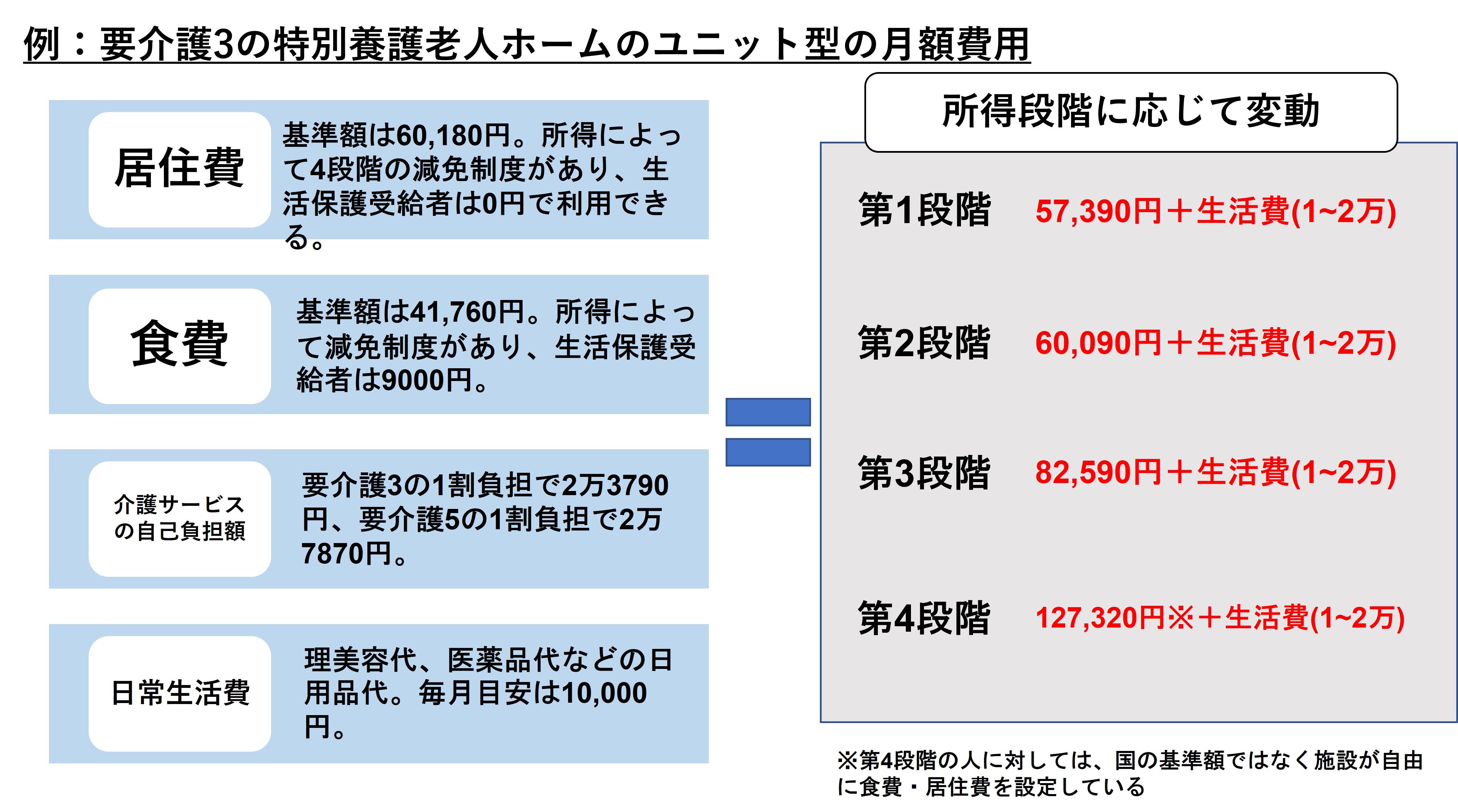

ユニット型特養の費用【料金表】

ユニット型は老人ホームを1ユニット10人程度のグループに分割し、それぞれのユニットごとに食事や入浴などの対応をしていきます。集団ケアとは違って個別ケアを実現できる一方で、多くの介護職員が必要になるため運営コストがかかります。結果的に、多床室型よりも費用が高くなるのです。

こちらも要介護3の方を例に費用の目安を説明すると、生活保護などの第1段階の方の毎月の費用は57,390円(+生活費1~2万円)、第4段階の方の毎月の費用は127,320円と多床室よりも比較的高くなっていることに注意しましょう。

| 所得段階 | 費用 |

|---|---|

| 第1段階 | 57,390円+生活費(1~2万) |

| 第2段階 | 60,090円+生活費(1~2万) |

| 第3段階(1) | 82,590円※+生活費(1~2万) |

| 第3段階(2) | 103,890円※+生活費(1~2万) |

| 第4段階 | 127,320円※+生活費(1~2万) |

※介護サービス費は自己負担割合1割の場合で計算しています。

第3段階(2)以上の所得や預貯金を持っている人には、厚生労働省が定めている特養の基準額ではなく、施設が自由に食費や居住費を設定することが出来ます。したがって、上記の表は「第4段階」として厚生労働省の基準額で計算した費用例を出していますが、実際にはもっと高い費用が掛かる場合があります。

特養以外で24時間介護対応が可能な他施設の費用相場

特養以外の施設でも、24時間体制で介護士が対応してくれる施設はいくつか存在します。

特養と同様に24時間体制で介護をしてくれる施設の費用相場は、以下の通りとなっています。

| 運営 | 名称 | 初期費用(入居一時金・敷金) | 月額利用料 | 費用負担軽減 | 看取り対応 | 医療ケア対応 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公的施設 | 特養(特別養護老人ホーム) | なし | 5~15万円 | ◎ | 〇 | △ |

| 老健(介護老人保健施設) | なし | 6~17万円 | ◎ | 〇 | 〇 | |

| 介護医療院 | なし | 6~17万円 | ◎ | ◎ | 〇 | |

| ケアハウス【特定施設】 | 0~30万円 | 12~20万円+介護費用 | ◎ | × | △ | |

| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0~数億円 | 10~40万円 | × | 〇 | △ |

| サービス付き高齢者向け住宅【特定施設】 | 0~数千万円 | 15~50万円+介護費用 | × | △ | × |

※スクロールできます

特に、公的施設である老健(介護老人保健施設)や介護医療院では、特養と同様、初期費用が発生せず、また、月額利用料が6~17万円と比較的安価で抑えられることが特徴です。

一方、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった民間施設では、施設種別や施設数が多い分、その費用は多種多様であると言えます。

民間施設であっても、初期費用がかからなかったり、月額利用料を安価に抑えられるケースもありますが、そうした施設は人気が高く、空室が生まれにくかったり、また、費用負担軽減もないことから、公的施設に比べ、費用が高くなる場合が多いことを覚えておきましょう。

ここで、「介護を受けることができて、できるだけ費用が安い施設に入居したい」と考えている方は、ケアスル 介護がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)でかかる月額費用の内訳

特養でかかる月額費用は主に以下の5つです。

- 居住費

- 食費

- 日常生活費

- 施設介護サービス費

- 介護サービス加算

以下にてそれぞれの費用項目について解説していきます。

居住費

特養でかかる居住費は、いわゆる「家賃」のことを指します。

特養の居住費は、国が定めている「基準費用額」に基づいて全国一律で定められています。入居者本人と扶養義務者の負担能力に加えて、多床室(相部屋)や個室などの居室タイプによって変わることに注意しましょう。

また、特養では介護ベッドや家具などは備え付けのものを利用することができるので追加費用は必要ありません。

食費

特養でかかる食費は原則として1日3食分かかります。そのため、外泊などで施設で食事をとらなかった場合でも3食分の費用が掛かります。

ただし、事前に外泊することがわかっている場合は食事の提供をストップすることができるので、その場合は欠食分の食費はかかりません。

居住費と同じく、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて食費は変わることに注意しましょう。

日常生活費

特養でかかる日常生活費は、理美容代や病院に通院した場合の医療費・薬代、また外部でレクリエーションに参加した場合の費用が掛かります。

食費や日常生活費用などの介護保険適用外の費用は、施設によって利用料金の差が出ないように「基準費用額」が決まっています。以下の表はこれらの日常生活費用で、介護保険の適用が無く実費負担となる費用の一覧となります。

| 費用項目 | 具体例 |

|---|---|

| 理美容代 | 散髪やパーマなど |

| 日常生活費用 | 石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、髭剃り、クリーニング代など |

| 娯楽費 | 絵画、書道、華道、茶道など |

| 交通費 | 遠方の病院に通院する際の費用 |

なお、例外としてオムツや尿取りパッドは入居者ではなく施設側の負担となります。

介護サービス費用

特養でかかる介護サービス費用は、要介護度、入居している居室のタイプによって毎月定額でかかります。要介護度が高くなればなるほど介護サービス費用も高額になります。また、介護保険の自己負担割合によっても大きく変わります。

居室タイプ、介護度別の介護サービス費用の自己負担額は以下の一覧表のとおりです。以下の表は介護保険サービスの自己負担割合1割で計算しているので、2割・3割の場合はそれぞれ×2,×3して計算しましょう。

| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室(相部屋) | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 1万7,190円 | 1万7,190円 | 1万9,560円 | 1万9,560円 |

| 要介護2 | 1万9,230円 | 1万9,230円 | 2万1,600円 | 2万1,600円 |

| 要介護3 | 2万1,360円 | 2万1,360円 | 2万3,790円 | 2万3,790円 |

| 要介護4 | 2万3,400円 | 2万3,400円 | 2万5,860円 | 2万5,860円 |

| 要介護5 | 2万5,410円 | 2万,5410円 | 2万7,870円 | 2万7,870円 |

サービス加算費用

特養のサービス加算費用は、職員の配置や体制、対応する医療サービスに応じて介護サービスの基本料金に加算されていく費用です。したがって、手厚い介護サービスをしている施設ほど加算額も増えていく仕組みとなっています。

例えば、夜間職員配置加算は夜間帯に人員配置の最低基準+1名以上の介護職員、看護職員の配置又は見守りセンサーを入所者の10%以上に設置するなどの配置基準を満たした施設で加算される費用です。これによって施設の人数によっても変わりますが1カ月当たり390円~810円加算されます。

施設によって加算額は変わりますが、他の特養と比較して手厚い人員配置や介護サービスを提供している施設であればあるほど介護サービスの加算額は増えていきます。具体的な加算の項目については次の章で解説していきます。

個別機能訓練加算

機能訓練を行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を1名以上配置して、入居者一人一人に合った個別機能訓練計画に基づいたリハビリをおkのあっている施設に対して加算されるものです。

個別機能訓練加算は、リハビリに力を入れたい入居者にとってリハビリサービスの充実度を測るための一つの加算となります。

夜間職員配置加算

夜間職員配置加算とは、夜間の人員基準よりも多い介護職員等を配置して、安心して生活ができる環境を構築している施設を評価するための加算です。

「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に加えて、夜勤を行う介護職員又は看護職員を1名以上配置していることなどが条件とされています。また、看取りを行うための看取り機器を利用者の10%以上設置していることなど、看取りに対応するための基準なども満たしておく必要があります。

看取り介護加算

看取り介護加算とは、医師が海部君見込みがないと判断した入居者に対して、本人またはその家族が看取り介護を希望した場合にのみ医師・看護師及び介護施設が連携して看取り介護を実施する場合にかかる加算費用です。

看取り介護加算は逝去する45日前から適用され、逝去した日、逝去した前日・前々日、それより4日前から30日前、31日前から45日前で加算される費用が異なります。

経口維持加算

経口維持加算とは、入居者が認知機能や摂食、えんげ機能の低下によって食事の傾向摂食が困難になった場合でも医師又は歯科医師、栄養管理士、看護師、介護支援専門員などの職種が共同して介護を行う加算です。

主なサービス加算と費用の一覧

上述したサービス加算項目以外にも、特養では様々なサービス加算の種類があります。それぞれの1日あたりの費用と30日あたりの自己負担額を一覧で紹介します。

以下の表は1単位当たり10円で計算し、自己負担割合は1割の場合を想定しています。自己負担割合や1単位当たりいくらかは地域によってもサービス加算費用は異なります。

| 加算項目 | 自己負担額 | |

|---|---|---|

| 30日あたり | 1日あたり | |

| ターミナルケア加算※死亡日以前31日~45日 | – | 80円 |

| ターミナルケア加算※死亡日以前4日~30日 | 160円 | |

| ターミナルケア加算※死亡日前日~前々日 | 820円 | |

| ターミナルケア加算※死亡日 | 1650円 | |

| 再入所時栄養連携加算 | 200円 | |

| 退所前連携加算 | 500円 | |

| 試行的退所時指導加算 | 400円 | |

| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 100円 | |

| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240円 | |

| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100円 | |

| 退所時情報提供加算 | 500円 | |

| 地域連携診療計画情報提供加算 | 300円 | |

| 入退所前連携加算(I) | 600円 | |

| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円 | |

| 認知症情報提供加算 | 350円 | |

| 緊急時施設療養費 | 511円 | |

| 訪問看護指示加算 | 300円 | |

| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円 | |

| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | |

| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 235円 | |

| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 475円 | |

| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円 | – |

| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円 | |

| 経口維持加算(Ⅰ) | 400円 | |

| 経口維持加算(Ⅱ) | 100円 | |

| 口腔衛生管理体制加算 | 30円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円 | |

| 排せつ支援加算(Ⅳ) | 100円 | |

| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円 | |

| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円 | |

| 褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)※令和4年3月31日まで算定加算可能 | 10円 | |

| 療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 810円 | 27円 |

| 療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 1710円 | 57円 |

| 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(基本型のみ) | 1020円 | 34円 |

| 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(在宅強化型のみ) | 1380円 | 46円 |

| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90円 | 3円 |

| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 120円 | 4円 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 660円 | 22円 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 540円 | 18円 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 180円 | 6円 |

| 栄養マネジメント強化加算 | 330円 | 11円 |

| 経口移行加算 | 840円 | 28円 |

| 療養食加算 | 180円 | 6円 |

| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 6000円 | 200円 |

実際の費用をシミュレーターで計算してみよう

費用シミュレーター

- 1ヶ月ご利用料金(30日を基準とした概算)

- 0円

- 1日あたり(①+②+③)

- 0円

- ①介護保険自己負担額

- 0円

- ②食費

- 0円

- ③居住費

- 0円

※ 1単位10円として計算しています。

※ 加算項目は含まれていません。

※ 日数や端数の処理によって誤差が出ることがございます。

※ 出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」「利用者負担の軽減について」

特別養護老人ホーム(特養)の費用は年金だけで払える

特別養護老人ホームの費用は、満20~満60歳までのすべての人が加入する年金制度である国民年金だけでの支払いは難しい場合がありますが、会社員や公務員が加入する厚生年金を合わせれば支払いできることもあります。

特別養護老人ホームの費用は居室によって費用が異なる場合や日常生活費用と合わせると月15万円程度かかることがあるので、厚生年金と国民年金の両方支給されている人は月20万円程度支給されるので入居できますが、国民年金だけだと5~6万円程度なので入居が難しいのです。

とはいえ、給付される年金は厚生年金と国民年金の違いや納めた保険料によって異なるので、まずは自分が受け取ることができる保険料から確認していきましょう。

給付される年金額の確認方法

特別養護老人ホームの費用を確認する前にまずは自分の年金の支給額を確認しておきましょう。給付される年金や会社員や公務員が加入する厚生年金と国民全員が加入する国民年金の違いにもよりますが、毎月数万円~20万円程度の場合が多いです。

年金の確認方法は銀行口座の明細を確認することです。年金は2カ月に1度給付されるので、入金額を2分の1することで毎月の入金額を確認することができます。

まだ年金が支給されておらず、将来いくら年金を受け取ることができるのかわからない人は、日本年金機構の「ねんきんネット」を確認することで自分の支給額を確認できます。

厚生年金・国民年金の平均受給額

国民年金とは、日本に在住している満20~満60歳までのすべての人が加入する年金制度です。自営業の方や専業主婦の方も国民年金に加入しています。

一方で、厚生年金とは会社員や公務員などが加入する年金制度です。厚生年金に加入すると自動的に国民年金に加入していることになるため、会社員や公務員の方は国民年金と厚生年金を両方受け取ることができるのです。

| 厚生年金 | 国民年金 | |

|---|---|---|

| 2016年度 | 14万5638円 | 5万5373円 |

| 2017年度 | 14万4903円 | 5万5518円 |

| 2018年度 | 14万3761円 | 5万5708円 |

| 2019年度 | 14万4268円 | 5万5946円 |

| 2020年度 | 14万4366円 | 5万6252円 |

(出典:厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)

特別養護老人ホーム(特養)でかかる費用は、おおよそ月額7~15万円で収まる場合がほとんどです。

特別養護老人ホーム(特養)では、主に居室タイプによって費用が異なってきますが、多床室タイプの場合は比較的費用を安く抑えられるため、年金だけで費用を賄いたいという方には、多床室タイプの特別養護老人ホーム(特養)がおすすめです。

「特養の費用を知りたい」「予算内で入れる特養を知りたい」という方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができ、幅広い選択肢の中から自分に合った特養を見つけることが可能です。

予算内の施設を探したい、自分に合った施設を探したいという方は、まずはケアスル 介護で無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法

年金だけで特別養護老人ホームの費用を支払えない場合の対処法としては、生活保護の受給や世帯分離などが対処法として考えられます。それぞれの対処法について解説していきます。

減免制度を利用する

特別養護老人ホームの費用を年金だけで払えない場合の対処法の1つ目は、減免制度を利用することです。

利用できる減免制度には、以下5つがあります。

- 4つの所得段階に応じて居住費と食費の負担限度額を超えた分が支給される、特定入所者介護サービス費

- 1カ月の介護サービス費の自己負担額が、所得に応じて区分された上限額を超えた場合に超えた分が支給される、高額介護サービス費

- 医療と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合に支給される、高額医療・高額介護合算療養費制度

- 市町村民税世帯非課税で特定の条件を満たした場合に、利用者負担の原則1/4が減免される、社会福祉法人などの利用者負担減免制度

- 確定申告を行うことで所得控除を受けることができる、医療費控除

それぞれの制度の概要や適用条件、減免額等は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

生活保護を受給する

特別養護老人ホームの費用を年金だけで払えない場合の対処法の1つ目は、生活保護を受給することです。

生活保護を受給するには、世帯年収が最低生活費に満たないことが条件となっている他、「資産の活用」「能力の活用」「扶養義務者の扶養」などあらゆる条件を満たす必要があります。そのため、生活保護の受給をしたい場合は市区町村の生活支援担当窓口やケアマネージャーなどに相談してみましょう。

もちろん生活保護を受給していても特別養護老人ホームへの入居は可能です。また個室タイプは一般的に費用が高くなりがちですが、厚生労働省の制度によって生活保護受給者でも個室タイプへの入居が2011年から可能となっています。

世帯分離する

特別養護老人ホームの費用を年金だけで払えない場合の対処法の3つ目は、世帯分離することです。

世帯分離とは、一つの家に同居しながらも住民票を二つの世帯に分けることを指し、例えば以下のような場合が該当します。

| 同一世帯 | 父親(世帯主)・母親・自分・自分の配偶者・自分の子 |

| 世帯分離 | ①父親(世帯主)・母親 ②自分(世帯主)・自分の配偶者・自分の子 |

上の表のように世帯分離をすることによって、一世帯当たりの所得が減るため、「高額介護サービス費」 などの減免制度の負担限度額を上げることができ、結果的に月々の支払額を抑えることができます。

世帯分離は生計が別で成り立っていることが基準となります。また、介護保険料も所得に応じて負担額が変動するので、世帯ごとの所得を減らすことによって介護保険料も減らすことができます。

ただし、世帯分離をしても、それぞれの世帯に高所得者がいた場合などは、国民健康保険料の支払額が高くなってしまうこともあるのでデメリットもあります。したがって、負担額を事前に計算したうえで世帯分離の手続きを進めるのがポイントとなります。

特養の入所者が世帯分離をするメリットや世帯分離をする際の注意点などは、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

特養(特別養護老人ホーム)の費用まとめ

特養は公的施設で介護保険が適用されるので、民間施設と比較すると費用は安く設定されています。また、有料老人ホームのように入居一時金などの初期費用が掛かりません。

月額費用の相場は9~15万円となっており、入居する部屋が多床室(相部屋)か個室かによっても費用が異なります。また、世帯収入によって食費や居住費の軽減制度があるので世帯収入によっても月額費用は異なります。

要介護度が高い高齢者の方にとってはぜひ利用したい施設の一つであるため、入居を検討している場合はできるだけ早めに入居申し込みをするようにしましょう。

特養では入居一時金はかかりません。そのため、特養でかかる費用は入居後に毎月かかる月額費用のみとなります。詳しくはこちらをご覧ください。

特養の費用は多床室タイプかユニット型かによって大きく変わり、多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、ユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円が費用の目安となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

VOICEVOX:四国めたん