「特養(特別養護老人ホーム)ではどんなリハビリを受けられるの?」「リハビリが充実している特養(特別養護老人ホーム)を選ぶにはどうしたらいいの?」などと疑問に感じている方もいるでしょう。

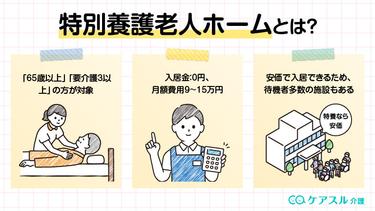

特養(特別養護老人ホーム)は、要介護3以上の方が対象で終身利用可能な施設です。リハビリも受けられるようになっていますが、一方で「特養(特別養護老人ホーム)にはリハビリがない」といわれることもあるようです。

そこで今回は、特養(特別養護老人ホーム)におけるリハビリの実態についてご紹介します。リハビリが充実した施設の選び方についても紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

特養(特別養護老人ホーム)におけるリハビリ職の4つの役割

特養(特別養護老人ホーム)におけるリハビリ(特養ではリハビリを「機能訓練」と呼びます)には、以下4つの役割があります。

- 理学療法士などによる個別機能訓練

- 集団機能訓練(リハビリ)

- スタッフへの介助方法の検討・指導

- 入居者の環境整備

それぞれ4つの役割について、詳しくご紹介します。

なお、特養(特別養護老人ホーム)の特徴やサービス内容についてもう一度おさらいしたい方は、以下の記事をご確認ください。

理学療法士などによる機能訓練(リハビリ)

特養(特別養護老人ホーム)での個別機能訓練(リハビリ)は、理学療法士や作業療法士、看護師、柔道整復師などが入居者それぞれの心身の状況に合わせて機能訓練や日常生活に必要な動作訓練を行うものです。

特養(特別養護老人ホーム)には、病気やケガ、加齢にともなう筋力低下などにより日常生活に介助の必要な方が集まっています。そのため、入居者の生活をサポートするために個別で訓練(リハビリ)を行っているのです。

個別訓練の例として、以下のようなものが挙げられます。

- 理学療法士の計画による運動療法や物理療法

- 作業療法士の計画によるによる絵画や手芸などの作業を通した機能訓練(リハビリ)

受けられるリハビリは、在籍しているスタッフにより少しずつ異なります。個別訓練(リハビリ)は1対1で対応するため効果が高いです。個別リハビリは、入居者の心身機能や日常生活動作を評価するための機会ともなります。

集団リハビリ

複数の入居者でグループをつくり、レクリエーションを通してリハビリを実施します。

特養(特別養護老人ホーム)では入居者100人に対して、リハビリスタッフが1名もしくは数名の施設も少なくありません。そのため、個別訓練(リハビリ)よりも集団訓練(リハビリ)の方が実施頻度は高いです。

集団リハビリには、次のようなものが挙げられます。

- ラジオ体操

- 音楽に合わせて体操

- イベントの装飾品を制作

- 脳トレーニング

- 園芸活動 など

身体を動かすだけではなく、制作や脳のトレーニングなども行われます。入居者が楽しみながらリハビリに取り組めるうえ、継続できるような工夫が詰まっているのが特徴です。

スタッフへの介助方法の検討・指導

入居者へのリハビリだけではなく、スタッフの負担軽減のための検討・指導もリハビリ職の役割の一つです。

特養(特別養護老人ホーム)には要介護3以上の認定を受けていて、かつ歩行や排せつ・食事・更衣などさまざまな場面で介助を要する方が入居しています。

24時間体制での介護が必要であり介助量も多いため、スタッフの負担は大きいでしょう。

スタッフの負担が大きいままでは身体を壊す可能性があります。そのため体位変換やベッドから車椅子への移乗など介助を行う場面で、いかに負担が少ない介助をできるかについて検討し指導を行うのです。

これは、スタッフの負担軽減だけでなく、入居者の負担軽減のためでもあります。

安全でスムーズな介助方法であれば、介助される入居者も身体への負担が小さく、また危険を伴う介助方法では、入居者も身体がこわばってしまい、転倒のリスクが大きくなります。それらを防ぐ目的もあります。

入居者の環境整備

入居者が日常生活を送りやすいように、福祉用具や住環境を調整する役割も担っています。特養(特別養護老人ホーム)では、多くの入居者が用具や備品を使用します。

しかし、提供している福祉用具や住環境が入居者の心身の状況に適していないケースも多く見受けられます。入居者に合っていない用具の使用には、以下のようなリスクがあります。

- 褥瘡形成

- 不眠

- 活動意欲の低下

福祉用具の大きさや高さ、硬さを適切に選択しなければ、入居者へ悪影響を及ぼしかねません。それぞれの心身の状況や希望に合わせて、安心安全に動ける環境整備を行うのが大切といえるでしょう。

特養(特別養護老人ホーム)への入所を検討している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら約5万件の施設情報を掲載しており、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。

特養(特別養護老人ホーム)選びで失敗したくない方は、ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)にリハビリがないと言われる理由とは

特養(特別養護老人ホーム)のリハビリには、個別リハビリや集団リハビリなど4つの役割があります。しかし、一方で「特養(特別養護老人ホーム)にはリハビリがない」といった声も少なからずあります。

これは、特養(特別養護老人ホーム)における機能訓練指導員の配置基準が要因といわれているのです。ここでは、特養(特別養護老人ホーム)にリハビリがないといわれてしまう理由について説明します。

機能訓練指導員とは

厚生労働省によると「機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者※」とされています。

入居者に対して機能訓練の方法等の指導・訓練を実施する役割で、以下のいずれかの資格取得者を機能訓練指導員と呼びます。

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

- 看護職員(看護師、准看護師)

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ指圧師

- 針灸師(6か月以上の実務経験を有する者)

【入居者100人まで1人の配置基準】個別機能訓練加算について

個別機能訓練加算とは「デイサービスやショートステイ・特養(特別養護老人ホーム)などにおいて所定の要件を満たし、入居者に合わせた機能訓練を行った場合に算定される介護サービス」です。

特養(特別養護老人ホーム)で個別機能訓練加算を算定するためにはいくつかの基準を満たさなければなりません。その一つが、機能訓練指導員の配置基準です。

入居者100人までは機能訓練指導員の1人以上の配置を義務付けています。

そのため特養(特別養護老人ホーム)では、入居者100人までは1人の機能訓練指導員を配置していればよいことになります。

さらに機能訓練員は看護師などほかの職務との兼任もあり得るため、リハビリを目的とした病院や医療職が充実した病院や介護老人保健施設ほどリハビリのための人員が充実しているとはいえません。この人員の少なさが、特養(特別養護老人ホーム)にはリハビリがないといわれてしまう大きな原因です。

実際の機能訓練指導員によるリハビリのプログラムとは

特養(特別養護老人ホーム)の入居者は、個別機能訓練計画書に基づいたプログラムでリハビリを受けられます。

入居者の心身の状況やニーズ(生活に必要とされる心身の機能)、自宅環境などを考慮したものです。以下のような手順でプログラムが作成されます。

- 入居者の生活状況や希望などの情報収集

- 1の情報をもとにアセスメント(評価・分析)

- 個別機能訓練計画書を作成

- 入居者と家族に計画書を説明し同意を得る

- 実施

- 評価し計画書の見直しを行う

機能訓練指導員だけではなく、看護職員や介護職員・生活相談員・そのほかのスタッフと協議し計画書を立案します。機能訓練(リハビリ)は計画書を適宜修正しながら実施しているため、入居者それぞれの状況に合った機能訓練となります。

特養(特別養護老人ホーム)で行われる5つの生活リハビリ例

特養(特別養護老人ホーム)では介護を受ける場面が多く、日常生活動作の介助を通して行われる生活リハビリが大切です。

特養(特別養護老人ホーム)で受けられる生活リハビリの例は、以下の通りです。

- 食事中の姿勢を整える

- ベッド上でのポジショニング

- 誤嚥性肺炎を予防する口腔ケアを行う

- 車椅子や椅子に座る機会を増やす

- 趣味を生かした活動を取り入れる

生活の場面で適切な介助を受け、入居者の能力の維持・向上を図ります。

食事中の姿勢を整える

食事は、生活の質を向上させる重要なポイントの一つです。食事をうまく食べられない、食べる量が少ないなどの場合は食事中の姿勢に問題があるケースがあります。

例えば、ベッドで座っていると時間が経つにつれてずり下がったり、上半身が後ろに傾き食べ物を運びにくくなったりする場合もあります。

食事中の姿勢を整え、正しく姿勢を保持すると誤嚥性肺炎や窒息を予防できます。食べる量が増え、十分な栄養を確保できる効果が期待できるでしょう。

クッションや枕を使ったり、可能であれば車椅子に座ったりすると正しい姿勢で食事をとりやすくなります。

ベッド上でのポジショニング

ベッド上でのポジショニングは、褥瘡の予防や不眠予防などに効果的です。ポジショニングを整える際に入居者自身でベッド柵を持ったり、腰を上げたりする動作が生活リハビリにつながります。

身体の一部分に圧力がかかり過ぎないよう、入居者の身体の緊張を和らげる姿勢を保持しましょう。

特養(特別養護老人ホーム)の入所条件は要介護3以上の方であり、自力では寝返りがうてない方や無理な姿勢であっても自力ではうまく身体を動かせない方もいます。機能訓練員は入居者とコミュニケーションをとりながら、本人が快適に過ごせる姿勢を保ちます。

誤嚥性肺炎を予防する口腔ケア

誤嚥性肺炎を予防するためには、口腔内を清潔に保つのが重要です。しかし、特養(特別養護老人ホーム)には、自力での口腔ケアが難しい方が入居しています。

適切な口腔ケアができなければ口腔内の清潔が保てないだけではなく、味覚が感じにくくなるために食事量が減少したり、肺炎を起こし入院加療が必要となったりする可能性があります。

洗面台に移動して口腔ケアができない場合は、ベッド上のテーブルにガーグルベースンや歯ブラシなどを準備。可能な範囲で自力で行えるようなサポートを行います。

車椅子や椅子に座る機会を増やす

車椅子や椅子に座る機会の増加は、寝たきりを予防するために重要です。ベッド上での生活が増えれば増えるほど、寝たきりの状態に近づいてしまいます。

そのため、食事や排せつ、レクリエーション、リハビリなどでベッドから離れる機会を増やさなければなりません。

車椅子に移乗する際にすべてを介助するのではなく、入居者がベッド柵を持ったり立ち上がるときに足腰に力を入れたりするなど本人のできる範囲で動いてもらいます。

趣味を生かした活動

趣味を生かした活動を取り入れると、身体的な機能だけではなく認知機能の維持・向上効果を期待できます。趣味の活用は、本人の活動意欲を引き出すためでもあります。

身体を動かすだけではなく、囲碁や将棋、制作が好きな方もいるでしょう。長年主婦をしていた方は、家事に関することも取り入れます。

入居者それぞれの状況を考慮し、入居者自身で意欲的に活動へ取り組めるようにします。

特養(特別養護老人ホーム)への入所を検討している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら約5万件の施設情報を掲載しており、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。

特養(特別養護老人ホーム)選びで失敗したくない方は、ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

リハビリが充実している特養(特別養護老人ホーム)を選ぶ3つのポイント

リハビリが充実している特養(特別養護老人ホーム)を選ぶポイントは、以下の通りです。

- 機能訓練指導員の配置人数

- リハビリの充実度

- スタッフの配置基準

それぞれのポイントについて具体的にご紹介します。

機能訓練指導員の配置人数

機能訓練指導員の配置人数が多ければ多いほど、特養(特別養護老人ホーム)でのリハビリが充実していると言えます。

機能訓練指導員の配置基準は、入居者100人に対して1人です。100人の入居者の機能訓練を1人で対応するのは難しいです。

そのため、機能訓練指導員の配置人数が多い施設ではリハビリをする時間を確保でき、入居者それぞれに合ったリハビリをしやすい傾向にあります。

また、機能訓練指導員は看護師などの業務を兼任している場合が多いです。ほかの業務と兼任しているのか、機能訓練を専属で行っているのかについても把握することが特養(特別養護老人ホーム)を選ぶうえで大切です。

リハビリの充実度

「リハビリに力を入れている」「個別リハビリを1日30分実施」など、ホームページでリハビリの充実を謳っている施設を選択すると充実したリハビリを受けられます。

特養(特別養護老人ホーム)では機能訓練指導員の配置基準は定められているものの、理学療法士や作業療法士など専門的なリハビリスタッフの配置基準はありません。

そのため、専門的なリハビリスタッフの配置がリハビリの充実度を図る指標の一つです。

また、機能訓練室やリハビリ室を設置している特養(特別養護老人ホーム)は多くありません。機能訓練室の設置だけではなく、運動器具や物理療法機器などのリハビリにかかわる機材が揃っている施設はリハビリが充実しているといえます。

スタッフの配置基準

特養(特別養護老人ホーム)では要介護3以上の方を入居の対象としており、要介護3の方は日常生活で介護を受ける場面が多いです。

スタッフの配置が最低限であれば、業務に追われてしまい入居者一人ひとりにかける時間が短くなるため、生活リハビリを意識した介助が難しい可能性があります。

介護保険の基準を上回るスタッフを配置している施設を選択すると、充実した生活リハビリを受けられる機会が増えるでしょう。そのため、できる限りスタッフが多い施設を選ぶとよいです。

本人に合ったリハビリを受けられる特養(特別養護老人ホーム)を選ぼう

特養(特別養護老人ホーム)でのリハビリには、個別リハビリや集団リハビリなど4つの役割があります。しかし機能訓練指導員の配置基準は入居者100人に対して1人であるため、機能訓練指導員が少ない施設もあります。

これにより、入居者一人ひとりに合ったリハビリが難しく「リハビリがない」といった声も上がっています。

しかし、リハビリが充実している特養(特別養護老人ホーム)もあります。今回紹介したポイントをもとに、本人に合ったリハビリの充実した施設を探してみましょう。

特養(特別養護老人ホーム)では、日常生活動作の解除を中心とした生活リハビリが行われます。例えば、食事介助や口腔ケアなどが該当します。記事内では、特養(特別養護老人ホーム)で行われる5種類のリハビリを紹介しているので、参考にしてみてください。

施設のホームページにて、リハビリの回数やプログラム内容を確認しましょう。また、介護スタッフが充実している施設では生活リハビリの頻度も増加が期待できます。施設に配置されているスタッフ数も併せて確認し、できる限りスタッフが多いところを選ぶとよいです。詳しく知りたい方は、こちらの記事内で詳しく解説しています。