「入居している施設から対応が難しいといわれた」施設からこのような話が出た時点で事態は深刻だといえるでしょう。実質、退去して欲しいといわれているようなものだからです。

では、老人ホームを追い出される理由は何なのでしょうか。

今回は、このような高齢者介護を行う方へ向けて、「家族が本当に退去しなければならないのか」「どういった施設なら継続して生活できるのか」を解説していきます。

この記事を読むと、あなたの現状の把握と次に取るべき行動が分かります。分かりやすい内容になっていますのでぜひ最後までご覧ください。

高齢者が老人ホームを追い出される4つの理由

施設側が入居者に退去を勧告する場合、入居契約書の退去要件に沿って、勧告を行います。

では、高齢者が「老人ホームから追い出される」のはどのようなケースが該当するのでしょうか。

下記の4つの理由が考えられます。

- 暴力行為や迷惑行為により入居を継続できない

- 継続的に医療が必要になった

- 長期入院になった

- 利用料が払えなくなった

それぞれ解説します。

①暴力行為や迷惑行為により入居を継続できない

「暴力行為」や「迷惑行為」があり、対応が難しい場合には退去となるケースがあります。

- ほかの入居者に暴力をふるってケガをさせた

- 介護士への過度なセクハラ行為

- 施設内でほかの入居者の金銭・金品を盗んだ

認知症の症状として、「もの取られ妄想」や、「易怒的(怒りやすくなる)になり暴力をふるう」「抑制がきかなくなる」などがあげられます。

こうした認知症の症状は施設内で対応し、緩和を目指すのが理想です。

しかし、「施設の備品を壊している」「セクハラを受けた介護士が出勤できなくなった」など、実害が大きいと判断された場合は退去を勧告されるケースがあります。

②継続的に医療が必要になった

入居後に状態が悪くなり、「医療行為」が必要となった場合に退去となるケースがあります。

- 食事が摂れなくなり「経管栄養」となった

- 糖尿病が進行して「インスリン注射」が必要となった

- 排便困難となり「人工肛門(ストマ)」が必要となった

- 排尿困難となり「導尿」が必要になった

これらは医療行為として、医療職である看護師か、研修を受けた一部の介護士のみ行えます。

施設によっては医療職配置がなく医療行為への対応が難しい場合があります。

③長期入院になった

長期入院となり、退院の見通しが立たない場合、施設から退去勧告を受けるケースがあります。

退去勧告を受ける期間は3ヶ月が一般的ですが、対応は施設によって異なります。

施設によっては短い入院期間なら、日割りで家賃を計算し、その分は請求しないケースもありますが、いつまでも無償で病床を空けておけません。

また、通常は老人ホームで生活していなくても家賃、管理費等の支払いが発生します。入院費と老人ホームの二重費用負担を長く続けることは難しいでしょう。

退院できる見通しが経たない場合は、退去勧告を受ける可能性があるでしょう。

加えて、状態の変化から医療的な処置が必要となる場合もあり、医療提供ができない施設は退院後の対応が難しいケースもあります。

④利用料が払えなくなった

経済状況が悪化して、利用料の支払いが遅れると退去の対象として、退去勧告を受けるケースがあります。

介護施設の多くは国からの介護報酬と利用料で成り立っています。

本人、家族の支払いが難しい場合は入居時契約した連帯保証人へ請求がいきます。

入居時の契約次第ですが、数ヶ月支払いが滞っている場合や、支払いの見通しがたたない場合は、退去の対象となります。

すぐに入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

退去といわれたら本当に出ていかなければいけないのか

施設からの「退去勧告」の効力は事前の契約内容によって異なります。

しかし、上記のような正当な理由があり契約時の退去事項に明記がある場合は退去となると考えられます。

国民健康保険団体連合会では「介護サービス提供困難時の対応」を下記のように説明しています。

介護サービス事業者は、正当な理由により、やむを得ず契約を解除しなければならないと判断した場合には、契約書の記載事項に即して対応するのが大切である。

その際には、(中略)利用者家族に十分に説明し同意を得たうえで、(中略)手続きを遵守する必要がある。

つまり、「正当な理由があり、契約書に従い説明、同意を得たうえなら退去とできる」と解釈できます。

なお、退去までには、次の住居となる場所の確保のため十分な時間を取り配慮するよう明記されています。

「退去」といわれた時の相談窓口は?

では、退去勧告を受けた際はどこに相談すればいいのでしょうか。

高齢者施設とのトラブルに関しては市区町村でいくつもの相談窓口が設置されています。

- 入居施設の管理者

- 市区町村の相談窓口

- 国民健康保険団体連合会(国保連)

- 運営適正委員会

- 民生委員

- 居宅介護支援事業所

それぞれ解説していきます。

①入居施設の管理者

まず相談するのが入居施設の管理者です。

ここは、相談するよりは、「退去に向けての説明」をしっかりしてもらうことです。

第三者機関である「国民健康保険団体連合会」は退去について下記のように述べています。

「施設の入所者、家族が退所を希望した場合には、入所者、家族の意向を尊重し、円滑な退所に向けて必要な支援を行う必要がある。」

在宅介護に移行する場合は、介護方法の指導や、ケアマネジャー、主治医などへ情報提供のほか切れ目なくサービスが提供されるように関係機関と密接に連携を取ります。

まずは入居施設の管理者と退去について納得がいくまで話し、今後の動きを確認しましょう。

②市区町村窓口

退去にあたり頼りになるのが、市区町村が設置主体である「地域包括支援センター」です。

市区町村単位で設置されており、令和3年時点で全国に5351箇所、存在しています。

「高齢者が住み慣れた地域で尊厳を持って暮らす」を目的としており、介護予防サービスや介護関連の相談業務を行っています。

福祉の専門職である、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師が在籍しており、高齢者の各種相談にも広く対応しています。

市や介護サービス事業所とのつながりもあるため、相談すると次の入居先についての相談や、在宅介護への移行もスムーズに行えるでしょう。

③国民健康保険団体連合会(国保連)

退去勧告に対して不満がある場合は「国民健康保険団体連合会(通称:国保連)」へ相談しましょう。

国保連は、国民健康保険法に基づいて、各都道府県に設立されています。

利用者、事業者とは別の第三者機関であり、介護保険サービスの相談・指導・助言(苦情処理)を行います。

退去についての勧告に不満がある場合や、施設側の対応に疑問がある場合はこちらに相談して退去勧告が正当なものだったのか第三者目線で評価してもらいましょう。

④運営適正委員会

退去に関して不満がある際は「運営適正化委員会」へ相談してもよいでしょう。

「運営適正化委員会」は福祉サービスへの苦情を適切に解決して利用者の権利を擁護するのを目的に開始されたサービスです。

全国の都道府県社会福祉協議会に設置されており、福祉サービスの利用者、事業者とは違う、第三者が中立の立場から問題解決を目指します。

退去に関して納得いかない場合や、不満がある場合は一度こちらへ相談しましょう。

⑤民生委員

生活や福祉全般の相談や、地域の高齢者の見守りを行っているのが「民生委員」です。

民生委員は、民生委員法に基づいた厚生労働相が委嘱する特別職の地方公務員で、ほかの相談窓口とは違い「個人」としての色が強く気軽に相談しやすいのが特徴です。

民生委員への相談内容は多岐に渡り

「母親がおかしな話をするんだけど加齢の影響?」

「介護に疲れた。〇〇さん話を聞いてくれない?」

「隣のおじいさんの様子がおかしいんだけど…」

など、より身近な介護問題に対応しています。

市町村で担当地区を管理しているため、自分の地区の民生委員については自治体に問い合わせましょう。

市によっては問い合わせ先をホームページに記載しています。

⑥居宅介護支援事業所

「居宅介護支援事業所」は文字通り、「居宅での介護を支援する事業所」です。

介護、福祉の専門職であるケアマネジャーが在籍しています。

ケアマネジャーは在宅生活に向けたケアプランを作成し、訪問介護や、通所介護など必要なサービスの利用調整を行います。

主に在宅生活を支援する事業ですが、必要に応じて施設入居のための調整も行います。

施設を退去して、在宅サービスへ移行する場合には居宅介護支援事業所へ必ず相談しましょう。

新しい施設を探す際の4つのポイント

利用中の施設を退去になった場合、次はどのような施設を選べばいいのでしょうか。

施設にはそれぞれ特色があり、理解せずに入居すると今回のように退去となってしまう可能性もあります。

以下に「施設を選ぶポイント」を記載しますのでぜひご参照ください。

- 認知症に対応している施設か

- 医療職の配置はあるのか

- 種類による施設の目的を理解しておく

- 見学には必ず行く

詳しくみていきましょう。

ポイント①認知症に対応している施設か

退去となる原因に「認知症の進行による他者とのトラブルや介護度の悪化」が考えられます。

そもそも、施設の方針によっては、重度の認知症高齢者の受け入れが難しいケースもあります。

そのため、事前に「どの程度の認知症まで受け入れ可能か」はよく確認しておきましょう。

この確認を怠ると、今回のように後に「退去勧告を受ける」事態になるかもしれません。

なお、「認知症に対応している施設」は重要なため最後に改めてご紹介します。

ポイント②医療職の配置はあるのか

介護施設は種類によって医療職の配置がないものもあります。

こうした施設は医療的な処置に対応できないため、入居者の状態が変わり継続的に医療処置が必要となった場合に退去となるケースがあります。

そのため、事前に医療職(看護師等)の配置があり、「どこまでの医療処置を提供しているか」は確認しておきましょう。

なお、施設での実施が考えられる医療処置は以下の通りです。

- 胃ろうに栄養注入

- 痰の吸引

- インスリン注射

- ストマケア

- 摘便

この辺りは看護師が提供できます。

看護師の配置がある施設は以下の通りです。

- 介護医療医院

- 老人保健施設

- 特別養護老人ホーム

- 特定施設(有料老人ホーム・介護型ケアハウスなど)

これらの施設は人員配置的に看護師の配置が必須となっています。

上記以外の場合でも手厚いサービスを提供するために看護師を配置している施設もありますので、確認をするとよいでしょう。

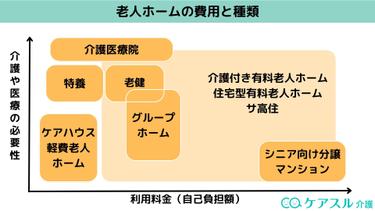

ポイント③種類による施設の目的を理解しておく

介護施設は、それぞれ目的が異なります。

目的の異なる施設に入居すると、ミスマッチとなり将来トラブルを起こすリスクがあります。

「それぞれの施設の目的」について表にまとめました。入居条件や認知症の対応の有無などと合わせてご覧ください。

| 施設 | 目的 | 入居時の介護度 | 認知症の対応 | 医療職 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 24時間介護サービス提供を目的とした「終の住処」となる施設 | 要介護3以上

※例外で要介護1、2以下も入所可 |

可 | 有 | |

| 介護老人保健施設 | 在宅復帰を目的としたリハビリを行うための施設 | 要介護度1以上 | 可 | 有 | |

| 介護医療医院 | 要介護者高齢者の長期療養、生活のための施設 | 要介護1以上 | 可 | 有 | |

| グループホーム | 認知症高齢者が小規模で共同生活を送るための施設 | 要支援2以上

※認知症の診断が必要 |

可 | 無 | |

| 特定施設(※一定の条件をクリアした施設) | 介護付き 有料老人ホーム |

主に要介護高齢者が、介護や生活支援を受けて居住する施設 | 要介護1以上 | 可 | 有 |

| 介護型ケアハウス | 低所得者のための施設 | 要介護1以上 | 要相談 | 有 | |

| 養護老人 ホーム |

経済的に困窮している高齢者を擁護するための施設 | なし | 要相談 | 有 | |

ポイント④見学には必ず行く

施設を探す際には必ず見学に行きましょう。

設備や、雰囲気などパンフレットや、ホームページなどから受ける印象と異なるケースが多いためです。

- 居室、食堂、浴室などの設備は利用しやすいか

- 職員の雰囲気はどうか

- においは臭くないか

- 音はうるさくないか

「におい」や「音」は細かな部分ですが、生活するうえで大切です。

そうしたところまでの配慮が行われているかは見学に行かなければ分かりません。

すぐに入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症でも入居できる老人ホームは?

前述しましたが、「認知症に対応しているか?」は施設探しで重要です。

対応していない施設では発症→悪化で退去となるケースがあります。

今回はこれから施設を探す方のために認知症に特化した3つの施設をご紹介します。

- グループホーム

- 特別養護老人ホーム

- 精神科のある病院

詳しくみていきましょう。

グループホーム

最も認知症に特化しているのが、「グループホーム」です。

メリット、デメリットは下記の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 少人数の落ち着いた雰囲気

認知症に特化したスタッフ |

医療職の配置がない

医療面に不安がある |

正式名称は「認知症対応型共同生活介護」で、認知症の高齢者が家庭的な環境のもとで自立した生活を送れるように支援(介護)をするための施設です。

対象者は要支援2以上、認知症の診断がある65歳以上の高齢者です。

5〜9名の小規模なユニットで共同生活を送っており、個室を基本としています。

少人数のため、落ち着いた雰囲気のグループホームが多く、そうした雰囲気も認知症の症状を緩和させる効果があります。

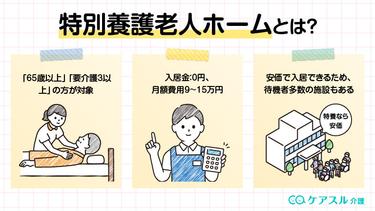

特別養護老人ホーム

「特別養護老人ホーム」は、要介護3以上の比較的重度の方が入所するための施設です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 医療面に強い

看取りまで行える 少人数のユニットケア |

入居のハードルが高い(要介護3以上) |

「終の住処」といわれ、看取りまでを行う施設がほとんどです。

近年は少人数単位で介護を行う「ユニットケア」が主流であり、個室や、少人数で生活スペースを区切り、落ち着いて生活できるように配慮されています。

看護師の配置があり、医療面に強いのも特徴の一つです。

内服薬の管理など、認知症の症状を緩和するには医療面からのアプローチも大切なため、看護師が在籍しているのは重要なポイントといえます。

精神科のある病院

安心して預けられるのが「精神科」がある病院です。

メリット、デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 重度の認知症でも受け入れがある

医師、看護師などの医療職が在籍している 家族の同意で入院できる |

入院に対して心理面でのハードルが高い |

医師、看護師などの医療職がおり安心して預けられます。

特に「奇声」「せん妄」「易怒性(いどせい)」など、認知症の症状が重度でほかの施設を断られた場合は精神病院が選択肢となるでしょう。

精神科の病院は、医療と保護のために入院の必要があると判断された場合、「医療保護入院」といって、家族の同意がある場合に強制的に入院させられます。

自宅でもみれない、施設でも難しい場合などはこういった病院で、内服薬の調整や、症状の緩和を試みて、ほかの施設を探すというのも一つの手です。

老人ホーム退去に関してよくある悩み

最後に老人ホームについてのよくある質問をみていきましょう。

- 退去時にお金はかかるのか

- 一時金は返ってくるのか

退去時にお金はかかるのか

マンションやアパートと同様で、経年劣化にともなうシミや汚れについては、事業所側が負担するのが一般的ですが、故意に破損した場合には現状回復費用を請求される場合があります。

後にトラブルにならないように、入居時には事業者立ち会いのもとで室内の確認を行いましょう。

また、契約時には原状回復についての条件を確認しておくのが大切です。

一時金は返ってくるのか

前払い方式の場合は、入居期間によっては一部が返還されない場合があります。事業者によっては返還金の計算方式が異なりますので契約の確認は必要です。

なお、入居から3ヶ月以内に退去となった場合は、入居期間中の居住費を除いた全額が返還されるのが法律で決まっています。

老人ホームから退去を求められそうなら備えが大切

今回は、高齢者を介護する家族へ向けて「老人ホームを追い出される理由」を解説しました。

退去を求められた時、不当だと感じた際は必ずしもいう通りに退去しなければならないわけではありません。

とはいえ、正当な理由であった場合は退去となるケースもあります。

「すぐに出て行く」のはまず考えられませんので本記事で紹介した場所へ相談して今後の方針を決めましょう。

施設探しについても本記事を参考にしてくだされば幸いです。

老人ホームに関するQ&A

Q.認知症の義母が施設から対応が難しいのを理由に退去の相談をされましたが本当に退去しなければならないのですか?

A.暴力行為や迷惑行為により入居を継続できない場合や、継続的な医療行為が必要となった場合など、正当な理由があれば退去する必要があります。

多くの場合は数日〜数ヶ月の猶予期間がありますので、その間に次の施設を探しましょう。不満や相談がある場合は市町村の相談窓口や、国民健康保険団体連合会などがありますので、そちらに相談してもよいでしょう。

Q .認知症でも入居しやすい施設はありますか?

A.認知症の場合、定義上はグループホームや、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどで受け入れが可能です。施設により詳細な受け入れ状況が異なるのでまずはお近くの施設に問い合わせましょう。

「入居者の暴力行為」「医療行為が必要になった」などの理由により、施設が対応できない際に退去勧告を受けることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

まずは、施設管理者や市区町村の相談窓口に相談してみましょう。結果的に退去となった場合でも介護サービスが途切れないよう対応してくれます。詳しくはこちらをご覧ください。