まだ歩けないにもかかわらず病院から退院を迫られたものの、「今後どのように日常生活を送っていけばいいのだろう」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、歩けないのに退院を勧められた場合の対処法を解説します。

退院後に過ごされる場所は大きく在宅療養・施設療養に分かれます。

今回は在宅療養・施設療養それぞれの特徴・準備のやり方だけでなく、メリット・デメリットまで詳しく解説しているため、ご自身の現状ではどちらの方が適切なのか退院後の生活を少しでもイメージできるでしょう。

歩けないのに退院を迫られた場合は、在宅療養・施設療養それぞれの情報をしっかりと理解し、退院先を検討する際の参考にしてください。

歩けないのに退院を迫られた時の対処法

高齢者の方が、怪我・病気などにより入院した場合、以前の生活ができるまで入院の継続をしたいにもかかわらず、退院を勧められる場合がよくあります。

理由としては、病院ごとに役割があるからです。急に体調が悪くなって救急車を呼んだ場合、救急のある急性期病院に運ばれます。「病気を治すこと」が急性期病院の役割であるため、入院日数は約20日未満が一般的です。

歩けるようになるまでリハビリをするのが急性期病院の役割ではないため、退院を勧められるのは、急性期病院での治療を要する病気がよくなったといえるでしょう。

もし、歩けないのに退院を勧められた場合、退院先としては「在宅療養」「施設療養」2つの選択肢があります。以下で、それぞれの退院先について詳しく解説します。

在宅療養の準備を行う

歩けない高齢者が在宅療養をする場合には、さまざまな介護が必要になります。家族がどこまでケアできるかも課題となります。

退院後に自宅で生活を送るなら、在宅療養の準備を行いましょう。

以下で介護保険の申請、介護サービスを受ける準備について解説していきます。

介護保険の申請を行う

在宅療養を行う場合、身内だけで介護しようとしても負担が大き過ぎるため困難です。そのため、介護保険サービスを上手く使いながら在宅での介護をしていきましょう。

介護保険にはさまざまなサービスがありますが、それらのサービスを受けるうえで欠かせないのは要介護認定の申請です。下記の手順で行います。

①要介護認定の申請

介護保険のさまざまなサービスを利用するには、住んでいる市区町村の窓口へ行き、要介護認定の申請をします。65歳以上の方は第1号被保険者となるため、申請する際には介護保険被保険者証が必要です。

②聞き取り調査

調査員が、自宅・施設などを訪問して、本人の心身の状態や日常生活、家族や住まいの環境などについて調査を行います。また、かかりつけ医が主治医意見書を作成します。

③一次判定の結果が出る

聞き取り調査の内容と主治医意見書の一部内容をコンピューターに入力すると、要介護度が判定されます。

④二次判定の結果が出る

一次判定の結果と主治医意見書の情報を参考にして、介護認定審査会による要介護度の判定を実施します。

⑤介護保険サービスの利用が決定

要介護認定が決定すれば、申請者へ結果を通知して介護保険サービスの利用が決定となります。

実際に介護サービスを利用する場合は上記の手順を行うようにします。

介護サービスを受ける準備をする

要介護度が決定したら、下記のように区分支給限度基準額を確認します。

| 要介護度 | 区分限度額 |

| 要支援1 | 5,032単位 |

| 要支援2 | 10,531単位 |

| 要介護1 | 16,765単位 |

| 要介護2 | 19,705単位 |

| 要介護3 | 27,048単位 |

| 要介護4 | 30,938単位 |

| 要介護5 | 36,217単位 |

要介護度によって、介護サービスを使用できる範囲が限られており、実際に介護サービスを利用するには、ケアマネジャーが作成したケアプランが必要です。

ケアマネジャーに依頼するためには、要支援1・2は介護予防サービス計画書となるため、地域包括支援センターに相談します。また、要介護1以上の介護サービス計画書は、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者へ相談しましょう。

施設療養の準備を行う

自宅での療養が難しい場合は、施設療養を検討します。退院が迫られているときに、空きがあり、受け入れ態勢も整っている施設を探して、入居準備を行うことが大切です。

ここでは施設へ入居するのに必要なものや、適切な施設を紹介します。

施設へ入居するうえで欠かせない必要なもの

施設への入居を希望してもすぐに入居できるわけではなく、下記のように、事前に準備するものがあります。

①健康診断書

入居するにあたって、ほとんどの施設で健康診断書の提出が必要です。健康診断書は、依頼したその日に受け取れないため入院中に担当医に依頼します。

なお、健康診断書の提出は入居審査時に提出、後日提出可能など施設によって異なるため、入居を検討している施設に直接確認してください。

②入居一時金

施設療養の中で有料老人ホームを選ぶ場合、多くの場合、入居時に入居一時金の支払いが必要です。

しかし、場合によっては入居一時金の準備が間に合わない可能性もありますので、その際は「0円プラン」を活用すれば、入居金が必要ないため、施設入居を検討しやすいメリットがあります。

一方で、家賃が上乗せされるため、毎月の支払額が高くなるデメリットも合わせており、入居一時金が用意できるのであれば支払っておくようにしましょう。

適切な施設を紹介

施設療養といっても、入居する施設は多くの種類があります。その多くの施設の中で、歩けないのに退院を勧められた方に適している施設は、介護老人保健施設・介護療養型医療施設の2つです。

介護老人保健施設は、老健とも呼ばれており、介護を必要とする高齢者の自立を目的にリハビリを実施しています。

そもそも老健は、高齢者の在宅復帰を目標としています。そのため、長期間にわたっての入居ではなく自宅への復帰を検討する方に適しているでしょう。

介護療養型医療施設は、長期療養を必要としている比較的重度の要介護者に対して、介護・医療を提供する施設です。

地方自治体や社会福祉法人などが運営する公的施設となっており、医師や看護師などの医療スタッフも在籍しているため、リハビリや手厚い医療ケアを受けられるのが特徴で、費用も比較的安く利用できます。

しかし、介護療養型医療施設は、2023年度末に完全に廃止されて、介護医療院へ移行されます。

退院を迫られているなかで、すぐに入れる施設を見つけるためには、入院している病院のソーシャルワーカーに相談してみましょう。

「退院後療養できる施設を探したい」「医療ケアを受けつつ入れる施設を探したい」という方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが出来ます。もちろん無料で相談でき、見学予約や日程調整まで無料で代行可能です。

施設選びで失敗したくないという方は、ぜひ一度ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

歩けないのに退院する際に検討する在宅療養のメリット

歩けないとしても在宅療養を検討するメリットはいくつかあります。そのメリットの中から今回は主要な2つを紹介します。

在宅療養は施設療養と比較すると気軽に選択しやすいといえますが、実際のメリットを把握して選びましょう。

住み慣れた環境で療養できる

施設療養よりも在宅療養を選ぶ最大のメリットは、住み慣れた環境で療養できることです。施設療養になると自分だけでなく、他人と生活する環境になるだけでなく、日常生活においても多くの制限が伴います。

在宅療養の場合、自分らしい普段の生活を送れるため、ストレスを感じず、精神的にも安定して療養にも前向きな気持ちで過ごせるのではないでしょうか。

入院中や施設では不眠傾向だった場合も在宅療養を開始すると、よく眠れるようになった、食欲が増すなどよい効果も期待できる場合もあります。

感染症のリスクを負わずに療養できる

施設療養は、専門職が在籍している安心感はありますが、在籍しているスタッフ・施設に入居している利用者など1つの施設に非常に多くの方が集まっています。

たとえ施設で感染症対策をしっかり行っていても、誰か1人でも感染症にかかれば一気に拡大するなど感染リスクは在宅療養より高くなるでしょう。

特に近年では新型コロナウイルスを中心とした感染症に対する危機感が高くなっているため感染リスクは気になります。特に高齢者であれば、感染すると症状が重症化する危険性からも細心の注意が必要です。

その点、在宅療養であれば不特定多数の方との接触することはないため、新型コロナウイルスなどの感染症にかかるリスクは施設療養と比較すると大きく下がります。

歩けないのに退院する際に検討する在宅療養のデメリット

ここでは、歩けないのに退院となった場合の在宅療養におけるデメリットを2つ紹介します。

在宅療養を検討している方は、今回解説する2つのデメリットを参考にしてください。

家族の不安や負担が大きい

在宅療養を行ううえで、最大の欠点は、家族の不安や負担が大きいことです。病院から退院して自宅へ帰ってきても、転倒・転落・状態の悪化などいつ緊急事態が発生するか分かりません。

介護する家族にとっては、身体的・精神的にも負担が大きく、ストレスが増す可能性があります。

入浴時、食卓への移動、排泄のためにトイレに行くなどの動作において家族の介助が必要な場合もあるため、家族の負担も大きくなります。

在宅療養を選ぶ際には、家族の介護が最優先事項になることを認識しておく必要があります。

緊急時の対応はしにくい

在宅療養の場合、医師・看護師は常時自宅にはいません。施設療養であれば、いつでもナースコールを押せば見にきてくれる安心感、体調の変化時における緊急時の対応もしているでしょう。

一方で、在宅療養の場合、周囲に医療職がいないため緊急時の対応は困難です。

近年では、24時間365日体制で在宅医療を支援する施設も多くなっていますが、まだその件数は十分ではありません。

また、体調が悪くなり、救急車で搬送された先が、かかりつけの病院ではなく、初めての病院であれば、適切な治療を行うために問診から始めるため、実際に治療を開始する時間が遅くなる可能性があります。

歩けないなど身体機能が高くないにもかかわらず、すぐに対応できないのは在宅療養の大きなデメリットになります。

「退院後療養できる施設を探したい」「医療ケアを受けつつ入れる施設を探したい」という方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが出来ます。もちろん無料で相談でき、見学予約や日程調整まで無料で代行可能です。

施設選びで失敗したくないという方は、ぜひ一度ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

歩けないのに退院する際の施設療養のメリット

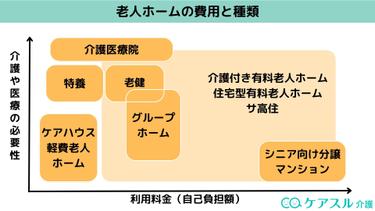

一言で施設療養といっても、解説した介護老人保健施設・介護療養型医療施設だけでなく、特養と呼ばれている「特別養護老人ホーム」など、それぞれの施設によってサービス内容は大きく異なります。

そのため、今回は施設療養であれば、共通して得られる2つのメリットについて解説します。

さまざまな分野の専門家からサービスが受けられる

施設療養の場合には、医学的分野では、医師・看護師、リハビリ分野では、理学療法士などそれぞれの分野に特化したスタッフが在籍しています。

そのため、歩けないような高齢者でも、車椅子への移乗、歩行練習など専門職ならではの観点からサービスが受けられるため、身体機能の維持、向上が期待できます。また、介護職が在籍しているため日常生活における介護で不安になる心配もありません。

一方、在宅療養の場合では、多くの場合が専門職ではないので、家族が良かれと思って行った内容が実は間違った対処だったなどの可能性もあります。

専門職による正しいサポートをしっかり受けたい場合は施設療養を選択しましょう。

病院が併設されている場合はすぐに医療サポートを受けられる

施設療養の中でも病院が併設されている場合は、一般施設に比べすぐに医療サポートを受けられます。緊急時に迅速に病院で診てもらえることは、高齢者やご家族にとっても安心感があるでしょう。

また、多くの医療行為が必要になったとしても、病院が併設され、医師・看護師が常駐しているため医療ケアが受けられるのがメリットです。

歩けないのに退院になる場合の施設療養のデメリット

施設療養の場合、それぞれの施設の特徴からさまざまなメリットがありますが、少なからずいくつかのデメリットも存在します。

今回はその中から2つのデメリットについて解説します。ここで解説したデメリットをしっかりと把握したうえで、施設療養・在宅療養どちらにするのか決めていきましょう。

会える時が限られる

施設療養は在宅療養とは異なり、入居している施設に預けて生活を送るため、基本的には面会時間が決まっており、会える時間が限られています。

特に、近年では新型コロナウイルスの影響で、以前より面会時間の制限が厳しくなっており、場合によっては面会自体全面禁止になる場合もあります。

代用の方法としてオンライン面会を実施している施設も多くなっていますが、対面ではないため物足りなさを感じる場合もあるでしょう。

実際に、家族と面会できないため、「気力がなくなった」「食欲が低下した」など身体機能が低下したり、認知機能が低下して精神状態が不安定になるなど、さまざまな影響を及ぼす場合もあります。

そのため、施設療養は家族と頻繁に会いたい方には不向きといえます。

一定の料金がかかる

施設療養で最も気になるのは、施設に入居するため一定の料金がかかることです。

施設療養の場合は下記のようにある程度の料金が必要です。

| 施設の種類 | 月額費用 |

| 特別養護老人ホーム | 5〜15万円 |

| ケアハウス | 10〜30万円 |

| グループホーム | 15〜20万円 |

| 住居型有料老人ホーム | 15〜30万円 |

| 介護付き有料老人ホーム | 15〜30万円 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 10〜30万円 |

| 介護老人保健施設 | 10~15万円 |

| 介護療養型医療施設 | 2~5万円 |

それぞれの施設によって、必要な料金が異なるため、いくつかの施設の料金を比較・検討し、入所する施設を決めていきましょう。

「退院後療養できる施設を探したい」「医療ケアを受けつつ入れる施設を探したい」という方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが出来ます。もちろん無料で相談でき、見学予約や日程調整まで無料で代行可能です。

施設選びで失敗したくないという方は、ぜひ一度ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

退院する際は在宅か施設か決めよう!

歩けない状態にもかかわらず退院を勧められた場合は、退院先を在宅療養・施設療養のどちらにするか選択しましょう。

在宅療養の場合は、住み慣れた環境で療養でき、感染症にかかるリスクが少なく療養できるメリットがあります。しかし、家族の負担が大きく緊急時の対応が難しいなどのデメリットも存在しするのです。

一方で、施設療養を選択した場合、専門家から適切なサポートが受けられますが、一定の料金がかかるデメリットもあります。

本記事で解説したそれぞれのメリット・デメリットを比較・検討したあと、どちらを選択するかを決めていきましょう。

現在の国内における医療制度は、長期入院の必要性が低い患者さんに対しては約2週間での退院を推奨しているためです。詳しくはこちらをご覧ください。

医師・看護師などの専門職に相談してください。また、病院には、医師・看護師・療法士と連携しながら退院に向けた調整を図る医療ソーシャルワーカーが在籍しているのでご相談ください。詳しくはこちらをご覧ください。