「元気な高齢者のための施設を探すと、高専賃やサ高住といった施設が出てきます。名前は聞いたことがあっても、施設の違いについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?昔は高専賃といった名前を聞いたけれど最近はサ高住しか聞かないといった方も多いはずです。今回は、高専賃やサ高住の違いを徹底解説します。

それぞれのメリット、デメリットや施設選びに失敗しないポイントも紹介するので、家族の条件にあった施設選びに活用してください。

高専賃とサ高住の特徴

高専賃とサ高住は、似たような特徴を持っていますが、これは高専賃がサ高住に変化したためです。まずは施設間の違いを理解しやすくするために、それぞれの施設の成り立ちを交えながら特徴を紹介します。

現在は廃止されている高専賃の特徴

高専賃は「高齢者専用賃貸住宅」の略で、入居者を高齢者に限定した賃貸住宅です。現在、高専賃は廃止されており新たな登録はできなくなっています。高専賃が設立されたのは、日本で急速に進む高齢化が要因として挙げられています。

高齢者は保証人の確保が難しく、かつ亡くなると住宅の資産価値が下がるといった点から賃貸住宅に入居しにくい状況がありました。しかし、高齢社会が進むにつれ高齢者が住むための住居の確保を迫られ始めました。このような状況を打開するために、高専賃が作られることになったのです。

高専賃は高齢者向けの住宅であるため、通常の賃貸とは違いバリアフリー設計になっていたり生活支援サービスが付いていたりします。しかし国や地方自治体による明確な施設基準がなく、設備やサービス内容のバラつきが大きいといった課題がありました。そこで、2011年に制定された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」により高専賃は廃止され、代わりにサ高住の設立が進められたのです。

高専賃に代わってできたサ高住の特徴

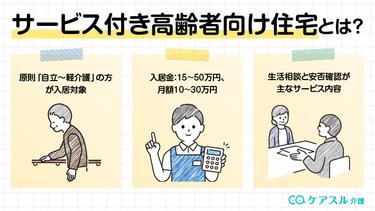

サ高住は「サービス付き高齢者向け住宅」の略で、2011年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」で高専賃に変わり登録が可能となりました。サ高住には、以下のような特徴があります。

- バリアフリー設計や一定の構造・広さが決められている

- 安否確認や生活相談といった生活を見守ってくれるサービスがある

- 施設やサービスの基準に対し行政の監督・指導がある

- 介護を必要な分だけ受けられる「一般型」と定額で介護を受けられる「介護型」がある

サ高住は、高齢者の自由な生活と安全性を確保する住居として行政から認められた施設です。高専賃の問題点であった、施設ごとの設備・サービスのバラつきが解消されています。

高専賃やサ高住など、介護施設を探し始めた方はケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル 介護なら、5万を超える施設の中から入居相談員によるカウンセリングを経て、あなたに合った施設を紹介します。

手間をかけずに自分に合った施設を選びたいという方は、ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

高専賃やサ高住の違いを徹底比較

両者の設立された背景や特徴を知ったところで、具体的な違いを次の項目ごとに説明していきます。

- 入居条件

- 必要な費用

- 設備

- サービス内容

ここで、それぞれの違いをしっかり把握しておきましょう。

入居条件

高専賃は生活支援や介護サービスがなく、自立~介護度の軽い方が対象となっています。そのため、介護度が重い方や認知症などで判断能力が低下した方は入居できません。

サ高住は、一般型か介護型かで条件が異なります。

どちらにも共通しているのは、高齢者住まい法で決められた基準である以下の2点です。

- 60歳以上の高齢者

- 要介護・要支援認定を受けている者(60歳未満も含む)

上記のうち、どちらか一方を満たす必要があります。一般型は高専賃同様、自立した方から介護度が軽い方の入居が可能です。介護型であれば、中重度の介護が必要な方や認知症の方でも入居を継続しやすくなっています。

サ高住は、同居者の入居条件も定められています。同居者の入居条件は、以下の通りです。

- 配偶者

- 60歳以上の親族

- 要介護・要支援認定を受けている親族

- 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者

これらのうち、いずれかを満たせば同居での入居が可能です。

※出典 厚生労働省「高齢者向け住まいについて」

必要な費用

高専賃で必要な費用は、入居金と月額費用に分けられます。

入居金は、一般的な賃貸にある敷金や礼金・保証金などを指すものです。月額費用の内訳には、家賃や光熱費が該当します。食事や生活支援、介護サービスなどを提供している施設では上記に加えて別途支払いが必要になります。

サービス付き高齢者住宅も賃貸契約なので、高専賃と同様に初期費用と月額費用が必要です。ただし生活支援サービス費が必須となるため、高専賃に比べて料金は高い傾向にあります。また、介護型では食費や介護サービス費も必要です。高齢者向けの設備やサービスが含まれるため、一般の賃貸に比べて高額になりますが有料老人ホームに比べて料金は安い傾向にあります。

設備

高専賃は高齢者専用の住宅なのでバリアフリー設計で建設されている場合が多いですが、明確に基準があるわけではありません。ただし個室は床面積25㎡以上(共用部分がある場合は18㎡以上)で、キッチンや水洗トイレ・洗面所・浴室などが必要といった基準はあります。

サ高住は、高専賃とは違い登録基準としてバリアフリー設計が必須です。

例えば、段差のない床や手すりの設置、廊下の幅に規定が設けられています。部屋の広さは高専賃と同様の基準で、専用の台所・水洗トイレ・収納設備・洗面設備・浴室が必要です。このうち台所・収納設備・浴室は共用部分を設置して各部屋に備える場合もあれば、各部屋に設置されない場合もあります。

※出典 厚生労働省「高齢者向け住まいについて」

サービス内容

高専賃は基本的に高齢者向けの居室や共有スペースの提供のみで、サービスの提供は法律で定められていません。しかし、施設独自のサービスを提供している施設もあります。外部のサービスと提携して、生活支援や介護サービスを受けられるケースもあるようです。

サ高住は、安否確認や生活相談といった見守りサービスの提供が法律で決められており、一般型の場合は介護保険を使用して外部の事業所に依頼する必要があります。対して介護型では、定額料金で施設内の介護を受けられます。

高専賃とサ高住のメリット・デメリット

高専賃とサ高住の違いを把握するのはもちろんですが、それぞれのメリットやデメリットを知れば、よりよい施設を検討する材料になります。ここで紹介するメリット・デメリットを含めて、本人とともに施設に求めるものについて話し合いましょう。

高専賃は自由度が高いが重度では対応困難

最大のメリットは、生活における自由度が高い点です。

高齢者限定といった条件以外は通常の賃貸住宅と変わりないため、介護施設のように細かいルールに縛られることなく自分の好きなように生活できます。また、通常の賃貸に比べてバリアフリー設計になっている点や完全な個室でプライベートが確保されている点もメリットといえるでしょう。

一方でデメリットとしては、一般的な賃貸住宅に比べて費用が高い点が挙げられます。

介護度が重度になった場合は対応が難しいために、継続して住み続けるのが困難になります。そのため、入居中に介護度が重くなり対応不可になった場合には施設を移らなければならない点に注意が必要です。さらにバリアフリー設計といっても基準がなかったり、行政の監視や指導がなかったりするためサービスの質がバラバラである点が不安要素となります。

サ高住の環境は充実しているが特徴に差がある

高専賃で紹介したメリットは、サ高住にも当てはまります。

通常の賃貸住宅に近い自由度があるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護施設にない魅力です。また施設の基準としてバリアフリー設計が必須になっているため、高齢者でも快適な生活を送れます。施設によってさまざまな特徴があり、選択肢の幅が広いのもよい点の1つです。介護型を選べば、重度の介護度でも対応が可能となっている点もメリットといえます。

デメリットとしては、生活支援サービスや介護サービスの費用を含めると高専賃より高額になりやすい点が挙げられます。

高専賃やサ高住など、介護施設を探し始めた方はケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル 介護なら、5万を超える施設の中から入居相談員によるカウンセリングを経て、あなたに合った施設を紹介します。

手間をかけずに自分に合った施設を選びたいという方は、ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

失敗しない施設選びのポイント5つ

設備や基本的なサービスが条件に合っているのはもちろんですが、ほかにも施設を選ぶ際に必要なポイントがあります。ここでは特に介護があまり必要ない状態で入居できる施設だからこそ、チェックしておくべきポイントを5つ厳選して紹介します。

- 立地条件や周辺環境

- 夜間のスタッフ配置や緊急時の対応

- 外部のサービスや併設施設の充実度

- レクリエーションやイベントの有無

- 入居者やスタッフの雰囲気

それぞれのポイントを理解して、施設選びに役立てましょう。

立地条件・周辺環境

徒歩での移動を想定した場合、施設周辺の坂道や階段の有無、交通量の把握が必要です。介護度が高くなることも想定すると坂道や階段は外出が困難になりやすく、交通量の多さは事故の危険性が高まります。また自宅や家族宅への往来のしやすさも大切な点なので、自宅や家族の居住地から施設までの距離がどの程度かも確認が大切です。

施設周辺にスーパーやコンビニ、医療機関や銀行があるかどうかで、生活のしやすさは大きく変わってきます。特に本人が自立している場合は自分で買い物や受診ができるため、周辺環境は活動的な生活を続けてもらうために大切な要素となります。また、公共交通機関が近くにあれば、気軽に行動範囲を広げられるためより生活がしやすいでしょう。これまで続けてきた趣味や習い事に参加できる環境かどうかも併せて確認が大切です。

夜間のスタッフ配置や緊急時の対応

サ高住は、日中に見守りサービスを提供する専門スタッフの配置が義務付けられています。夜間も緊急時対応ができるよう、警備会社と契約していたり通報システムを設置したりしているところもあります。また、夜間にスタッフが配置されているケースもあるようです。スタッフの有無は万一の際の安心感を左右する要素となっているので、希望する場合は配置の有無を確認しましょう。

また病気や怪我などの際に、どのように医療機関と連携をとるのかも確認しておくと安心かもしれません。

外部のサービスや併設施設の充実度

施設周辺に介護サービスを提供する事業所が充実していれば、本人のニーズに合った支援を受けられます。逆に限られたサービスしかない場合は、多少自分に合っていないサービスでも妥協して受けなければならないため、生活の質を落としてしまう原因になります。そのため、事前に施設周辺にはどのような事業所があるのか、受けられるサービスは充実しているのかを確認しましょう。

また、併設しているサービスは介護度が上がった際に安心して過ごせるかどうかの基準になります。例えば看護小規模多機能型居宅介護が併設されていれば、通所・訪問・宿泊型といった介護サービスや訪問看護による医療的な支援を受けられます。入居後に介護度が重くなったり医療が必要になったりした場合にも安心して過ごせるよう、外部サービスや併設されている施設を確認しておきましょう。

レクリエーションやイベントの有無

レクリエーションやイベントは、施設によって特徴が大きく異なります。

毎日のスケジュールに組み込まれているものに加え、季節ごとの行事や誕生日など種類はさまざまです。催し物が好きな方もしくは多くの方との交流が好きな方であれば、イベントやレクリエーションが充実している施設の方が楽しく生活できるでしょう。

一方、プライベートやマイペースな生活を重視する場合には、あまり頻繁にイベントがあるのは苦痛になるかもしれません。イベント参加を強制されるのも、本人にとってマイナスになるでしょう。そのため、本人の性格を考えたうえで決めることが大切です。

入居者やスタッフの雰囲気

入居者が楽しそうだったりスタッフが明るかったりするのは、よい施設かを判断するための1つの基準になります。そのため、必ず施設見学にてそれぞれの様子を観察することが大切です。一度の見学でわからない場合には、何度か見学に行きましょう。施設によっては、体験入居も受け付けています。一時入居して、実際に施設での生活を体験するのもよいかもしれません。

逆に、入居者に笑顔がなかったりスタッフに元気がなかったりする場合は注意が必要です。本人が気持ちよく生活できる雰囲気の施設を選びましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

高専賃やサ高住の違いや施設ごとの特徴を知って大切な家族に幸せな生活を送ってもらおう

高専賃やサ高住の違いはもちろん施設の特徴や選ぶポイントを理解できれば、本人にあった施設を選べます。サ高住は設備やサービスなど基本的な基準は定められていますが、夜間スタッフの配置や緊急時の対応、レクリエーションやイベントの有無など施設によって異なる点は多々あります。本人とともに施設に何を求めるのかを話し合い、希望に沿ったところを選択しましょう。話し合いで具体的なニーズを決められれば、施設選びを失敗するリスクを減らせます。

大切な家族に幸せな生活を送ってもらうために、今回の記事で紹介した内容をもとに希望に合う施設選びを行いましょう。

高専賃の場合は、重度になったら住むことが困難です。しかしサ高住の場合には外部の介護サービスと組み合わせれば介護度が重度でも対応できる可能性があります。例えば、看護小規模型多機能居宅介護が併設されていれば、充実した介護サービスを定額で受けられるため終のすみかにもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

どちらの施設も夫婦で入居可能です。サ高住の夫婦部屋は普通の部屋より広めに設定してある場合もあります。詳しくはこちらをご覧ください。