要介護2とは、日常生活においてどの程度の介護が必要であるかを客観的に判断したものである要介護度における1つの認定段階になります。

要介護度は、要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けられており、要介護2はその7段階ある要介護度の内の1つです。

本記事では「要介護2」の身体状態や認定される基準、利用可能なサービスなどを解説していきます。ぜひ今後の参考にしてください。

要介護2ってどんな状態?

要介護2は、日常生活を一人で送ることが難しい状態とされています。複雑な動作を必要とする家事のみならず、一人での食事や入浴、排せつなどの生活動作を行うのが難しいため、部分的な生活介助が必要となる段階となっています。

具体的には、以下のような身体状態となります。

- 立位保持や立ち上がる際に支えが必要な状態

- 掃除や洗濯などの複雑な動作を伴う家事を行う際に手助けが必要

- 入浴や排せつ、食事などの生活動作において見守りや部分的に手助けが必要

- 認知機能の低下(思考力や判断力など)が見られており、お金の管理などが難しくなってくる

上記の内容からも分かるように、要介護2の状態は、身体機能や認知機能に低下によって日常生活を1人で送ることが難しくなってくる状態と言えます。

入浴や排せつといった生活動作に介助が必要になる

要介護2になると、入浴や排せつといった生活動作に一部介助が必要になります。

主に足腰などの身体機能の衰えが原因であり、例えば、浴槽をまたぐことができず入浴できなかったり、排せつ時にトイレまで間に合わないなど、入浴や排せつを自立して行うことが難しくなります。

特に、入浴時には注意が必要であり、浴室は濡れていて滑りやすくなっているため、要介護者が転倒してしまう恐れがあります。

このような入浴や排せつといった生活動作の介助の有無は、要介護2という要介護度の1つのポイントとなるため、把握しておくといいでしょう。

認知症の症状にも見守りや介助が必要になる

要介護2の方の認知症の症状は人によって異なりますが、何らかの症状が見られるケースが多いです。

例えば、以下のような症状が見られる傾向にあります。

- お金の管理が困難になる

- 買い物で同じものをたくさん買ってしまう

- 薬の飲みすぎや飲み忘れ

- 徘徊行動

上記の例からも分かるように、明確な危険行動が見られることは少ないですが、認知機能の低下により日常生活に支障を来すような症状・行動が見られる傾向にあるため、認知症の症状においても見守りや介助などが必要になるでしょう。

1日の介護にかかる時間が「50分以上70分未満」

要介護2の認定基準について、要介護認定時の判定基準の1つである要介護認定基準時間が「50分以上70分未満」であることが1つの条件として挙げられます。

要介護認定基準時間とは、以下の5つの介助や行為にかかる時間を指します。

- 直接生活介助:入浴・排せつ・食事などの介護

- 間接生活介助:洗濯・掃除などの家事援助

- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末

- 機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練

- 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置といった診療の補助など

出典:厚生労働省「用語の説明」

要介護2の場合は、上記の介助や行為にかかる時間が「50分以上70分未満」である方が対象となります。

なお、要介護認定基準時間はあくまでも1つの認定基準であり、主治医意見書などの医学的意見なども考慮のうえ判断されるため、要介護認定基準時間のみで要介護度が決まるわけではありません。

要介護認定を受ける方は、把握しておきましょう。

要介護1や要介護3との違い

要介護2と他の介護度との違いについては、以下の通りです。

| 身体状態 | 要介護認定基準時間 | |

|---|---|---|

| 要介護1 |

|

32分以上50分未満 |

| 要介護2 |

|

50分以上70分未満 |

| 要介護3 |

|

70分以上90分未満 |

要介護1はまだ自立して生活することができるのに対し、要介護2に進行すると自立して行える生活動作がより少なくなってしまうことが分かります。

また、要介護3まで進行してしまうと、日常生活を送るうえで必要動作に全面的な介助が必要になってしまうため、介護にかかる時間がさらに増えることが分かります。

上記の表からも分かるように、要介護2と他の介護度の違いを判断するポイントとして、「入浴・排せつ・食事などの動作に対しての介助の必要性」「認知機能の低下の度合い」の2つが重要であるため、把握しておくといいでしょう。

要介護2でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護2のサービス利用限度額

要支援1・2、要介護1~5のうち、いずれかの要介護度の認定を受けた場合、介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用することができますが、それぞれの要介護度によって、1~3割の自己負担額で利用できる金額の上限が設定されています。

それを区分支給限度基準額と言います。

前述の通り、区分支給限度基準額は要介護度によって異なり、要介護2の場合は月額197,050円と定められています。

つまり、1割負担の場合は19,705円、3割負担の場合は59,115円までは、該当する自己負担額で介護保険サービスを利用することが可能になります。

以下の表に、例として要介護1・2・3の区分支給限度基準額をまとめてみました。

| 要介護度 | 区分支給限度基準額 | 自己負担1割の場合 | 自己負担2割の場合 | 自己負担3割の場合 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

なお、以下の表からも分かるように、要介護度によって区分支給限度基準額は大きく異なるため、それに伴い1~3割の自己負担額で利用できる介護保険サービスの量も異なってきます。

要介護認定を受けるという方は、把握しておくといいでしょう。

要介護2で利用できる在宅介護サービス

要介護2で利用できる在宅介護サービスは、以下の通りです。

| サービスの種類 | サービス内容 | |

|---|---|---|

| 訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う |

| 訪問入浴介護 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |

| 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して過ごせるよう、夜間帯にも対応している訪問介護サービス。 安否確認や排せつの介助等を行う「定期巡回型」と、転倒した際や急な体調不良等の有事の際に介護をする「随時対応型」の2つに分かれている。 |

|

| 訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う | |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 「定期巡回型」と「随時対応型」の両方に対応しており、訪問介護だけでなく訪問看護も組み込まれているサービス | |

| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う | |

| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等の専門家が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う | |

| 通所サービス | 通所介護 (デイサービス) |

介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる日帰りのサービス。自宅と施設までは送迎してくれる。 |

| 通所リハビリ (デイケア) |

病院・老健・診療所等に通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作等のリハビリを受けることができる。食事や入浴といった生活援助の提供もある。 | |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 | |

| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や食事などの介護や機能訓練等のサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 | |

| 療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な方を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 | |

| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |

介護施設に短期間入所し、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |

| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |

老健や介護医療院といった医療体制が整っている施設に短期間入所し、介護・生活援助に加え、医療処置や看護等の医療サービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 | |

| 複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心として、訪問・短期入所サービスを組み合わせ、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。 | |

上記の表の介護保険サービスは、在宅介護をしている方に向けたサービスであり、施設に入所せず住み慣れた自宅で暮らしながら利用できるサービスになります。

また、要介護2で利用できる在宅介護サービスは、大きく分けて以下の4種類のサービスに分類されます。

- 訪問型サービス

- 訪問介護職員や看護師が利用者の自宅に訪問し、介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを提供

- 通所型サービス

- 利用者本人が特定の施設に日帰りで通い、通い先の施設で介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを受ける

- 短期入所型サービス

- 利用者本人が特定の施設に1~30日間宿泊し、介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを受ける

- 複合型サービス

- 訪問・通所・短期入所といったサービスを組み合わせて利用することができるサービス

どのタイプのサービスの場合も施設に入居する必要はなく、あくまでも自宅で生活することを前提として利用することができるため、在宅介護を検討している・施設に入居する気はないという方は、これらのサービスの利用を検討するといいでしょう。

以下では、上記の在宅介護サービスのなかでも、特によく利用されているサービスについて解説します。

よく利用されているサービス①訪問介護

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅に訪問し、自宅で身体介護や生活援助等のサービスを受けられるサービスです。

厚生労働省の調査によると、平成30年度の訪問介護の利用者は約146万人となっており、訪問型の介護保険サービスのなかでは利用している人が最も多いサービスになっています。

というのも、訪問介護は、訪問型のサービスのなかでも標準的なサービス内容であり、介護や生活支援といった基本的なサービスが受けられることから、多くの人に対応しているサービスであるためです。

医療行為や夜間帯の介護には対応していないものの、身体介護や生活援助といった幅広い内容のサービスを受けることができるため、自宅での介護を検討している方は、まずは訪問介護の利用を検討してみるといいでしょう。

出典:厚生労働省「平成30年度介護給付費等実態統計の概況」

よく利用されているサービス②通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)は、日帰りで介護施設に通い、施設にて食事・排せつ・入浴などの介護や機能訓練などのサービスを受けることができるサービスです。

厚生労働省の調査によると、平成30年度の通所介護の利用者は約160万人となっており、通所型の介護保険サービスのなかでは利用している人が最も多いサービスになっています。

通所介護は、通所型の介護保険サービスのなかでも標準的なサービス内容となっており、介護や生活支援、また機能訓練のような多くのサービスを受けることができます。

医療行為や専門的なリハビリを受けたい場合には、療養通所介護・通所リハビリといった強みを持った通所型サービスを利用する必要がありますが、医療行為やリハビリなどの強みを持つ分、通所介護と比べて費用が高く設定されています。

そのため、必要以上のサービスは必要ないという方は、まずは通所介護の利用を検討することを推奨します。

出典:厚生労働省「平成30年度介護給付費等実態統計の概況」

よく利用されているサービス③短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は、介護施設に短期間宿泊し、身体介護や生活支援、機能訓練といったサービスを受けながら生活できるサービスになります。

厚生労働省の調査によると、平成30年度の短期入所生活介護の利用者は約74万人となっており、短期入所型の介護保険サービスのなかでは利用している人が最も多いサービスになっています。

短期入所型サービスは、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2つがありますが、主な違いとしては、医療行為や専門的なリハビリなどの医療専門性の高いサービスの有無が挙げられます。

どちらも施設で生活するサービスであり、介護や生活支援といった基本的なサービスは受けることができるため、医療行為が必要な場合以外は短期入所生活介護のサービス内容で十分だと言えます。

短期入所型サービスの利用を検討している方は、まずは、短期入所生活介護の利用を検討するといいでしょう。

出典:厚生労働省「平成30年度介護給付費等実態統計の概況」

要介護2で入居できる施設

要介護2で入居できる施設については、以下の通りです。

| 施設種類 | 施設概要 | |

|---|---|---|

| 公的 施設 |

老健(介護老人保健施設) | 利用者の在宅復帰を目的とした施設。介護・看護・生活援助・リハビリ等のサービスを受けることができるが、原則3~6か月で退所しなければならない。 |

| ケアハウス (介護型) |

自立した生活が難しい高齢者の方を対象とした、少ない費用で介護・生活援助等のサービスが受けられる施設。 | |

| 介護療養型医療施設 | 比較的重度の要介護者を対象とした、充実した医療処置・リハビリ等のサービスが受けられる施設。 | |

| 介護医療院 | 介護療養型医療施設で受けられるサービスに加え、介護や生活援助にも力を入れている施設。 | |

| 民間 施設 |

有料老人ホーム | 食事・介護・生活援助・健康管理のうち1つ以上を提供している施設。24時間介護サービスを受けることができる「介護型」、生活援助を中心に受けることができる「住宅型」等の種類がある。 |

| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることができるバリアフリー対応の施設。 | |

| グループホーム | 認知症の方を対象とした、少人数での共同住宅の形態でサービスを受けることができる施設。 | |

要介護2の方であれば、上記の介護施設に入居することが可能です。

介護施設は、各自治体や社会福祉法人などの公的な団体が運営している「公的施設」と、民間企業によって運営されている「民間施設」の2つに分けることができます。

公的施設は、公的な団体によって設置・運営されているため、費用の減免制度が用意されていたり、そもそも比較的安い料金体制が用意されているなど、民間施設と比べると安い費用で入居・生活することができます。

民間施設は、公的施設と比べると費用が高いものの、施設の設備や居室、サービスの質などが充実しているケースが多く、より入居者に合った生活環境が整えられていると言えるでしょう。

このように、それぞれの種類で選ぶ利点が異なるため、施設入居を検討している方は施設の特性なども踏まえ、希望する条件に合う施設を選ぶと良いでしょう。

要介護2でレンタル・購入できる福祉用具

要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受けた方であれば、福祉用具のレンタル・購入に介護保険が適用されます。

そのため、所得・世帯人数などによって異なりますが、1~3割の自己負担額での福祉用具のレンタル・購入が可能です。

なお、要介護度によって介護保険が適用される福祉用具の範囲が異なるため、注意が必要です。

要介護2の場合は、以下の福祉用具のレンタル・購入に介護保険が適用されます。※赤字の福祉用具は要介護2から介護保険が適用されるようになります。

| 福祉用具の種類 | 詳細 | |

|---|---|---|

| レンタル | 車いす | 自力での移動が困難な方のため、移動補助用具。 自走式と介助式の2つがあり、自走式はハンドリムを回すことで自力で移動できるが、介助式は押してもらうことでのみ移動できる。 |

| 車いす付属品 | 車いすに取り付けが可能な付属品。 杖入れやシートベルト、転倒防止バー等の種類がある。 |

|

| 特殊寝台 | 一般的には介護ベッドと呼ばれることが多い。 背上げや高さ調節の機能を持ったベッドであるため、被介護者の暮らしやすさの改善、介護者の介護にかかる負担の軽減が可能。 |

|

| 特殊寝台付属品 | 手すりやサイドレールなど、特殊寝台に取り付けが可能な付属品。 起居動作の支えや転落防止などの効果がある。 |

|

| 床ずれ防止用具 | 床ずれを防止するためのマットレス。 1か所にかかる負担を分散させることで、床ずれの防止に効果的。 |

|

| 体位変換器 | 寝返りなどの体位変換をサポートをする福祉用具。 クッションタイプやシートタイプのものがあり、体位変換を行いやすくすることで床ずれなどの防止が見込める。 |

|

| 手すり | 工事を伴わない、設置型の手すり。 起居動作や歩行が安定しない高齢者の方の生活のサポートが可能。 |

|

| スロープ | 工事を伴わない、設置型のスロープ。 段差部分に設置することで、生活環境の改善や事故防止等の効果が見込める。 |

|

| 歩行器 | 転倒しやすい状態にある高齢者の方の歩行を補助する福祉用具。 両腕で体重を支えることができるため、脚にかかる負担や痛みを軽減する等の効果がある。 |

|

| 歩行補助杖 | 歩行が安定しない状態にある高齢者の方の歩行を支える福祉用具。 歩行器同様、脚にかかる負担を軽減することが可能。 |

|

| 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症に見られる徘徊の初期動作を感知するための機器。 ベッドの周りに置くことで、「ベッドから降りる」「部屋から出る」といった徘徊の兆候を感知することができるため、徘徊や転倒などを事前に防ぐ等の効果が見込める。 |

|

| 移動用リフト | 自力で起き上がることが困難な方の起き上がりや車いすへの移乗をサポートする福祉用具。 被介護者の身体を持ち上げることができるため、介護者にかかる身体的負担の軽減も可能。 |

|

| 自動排せつ処理装置 | 自力でトイレまで歩くのが困難な方の排せつをサポートする福祉用具。 レシーバー部分に排尿することで、レシーバーとつながっている本体に尿が吸引される。 |

|

| 購入 | 腰かけ便座 | 和式のトイレや、洋式のトイレに設置する福祉用具。 座位や起居動作の安定などの効果が見込める。 |

| 自動排せつ処理装置の 交換可能部品 |

前述の自動排せつ処理装置の交換可能部分の部品。 尿タンクやホース、レシーバーなどが該当する。 |

|

| 入浴補助用具 | 自宅の浴室に設置する手すりやすのこなどの福祉用具。 設置することで、入浴時の動作の安定や転倒の防止などの効果が見込める。 |

|

| 簡易浴槽 | 居室などで簡単に入浴ができるための福祉用具。 居室に設置可能であるため、自宅の浴室までの移動が困難な方の入浴をサポート可能。 |

|

| 移動用リフトの吊り具部分 | 前述の移動用リフトの吊り具部分。 脚分離型やシート型などの種類があり、トイレや入浴など用途に分けて取り換えることが可能。 |

|

上記の表からも分かるように、レンタル・購入といった利用形態によって介護保険が適用される福祉用具の品目が異なります。

例えば、在宅介護の際に利用することが多い介護ベッドや車いすなどは、レンタル時は介護保険が適用されるものの、購入時には介護保険が適用されないため購入時には全額自己負担となります。

このように、レンタル・購入といった利用形態によって介護保険が適用される品目が異なるため、福祉用具の利用を検討している方は、介護保険の適用範囲を把握しておきましょう。

要介護2のケアプラン例

本章では、要介護2の方のケアプラン例をケースごとにご紹介します。

ケアプランとは、介護保険サービスの利用計画書であり、1週間、もしくは1か月間のサービスの利用スケジュールのようなものになります。

そのため、ケアプラン例を把握しておくことで、要介護2の認定を受けた後の介護保険サービスの利用も検討しやすくなるのではないでしょうか。

以下では、それぞれ「在宅介護」「施設入居」「一人暮らし」などのケースごとのケアプラン例を詳しくご紹介していきます。

在宅介護をする場合のケアプラン

要介護者本人が施設への入所を拒否するケースなどでは、ご家族の方が中心となって在宅で介護することもあるでしょう。

在宅で介護をする場合のケアプランは以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 訪問看護 | 4回 | 2,240円 |

| ショートステイ | 4回 | 8,484円 |

| 介護ベッド ※レンタル | 月々 | 1,000円 |

| 合計 | 11,724円 |

家族がいる場合は「家族が介護を担える」と判断されるため、一人暮らしの高齢者と比べるとサービスを受けられる回数が少なくなります。

このケアプラン例にはショートステイが組み込まれており、数日間は施設で生活することになるため、ご家族の方の負担軽減にも繋がるでしょう。

このように、利用する介護保険サービスによっては、ご家族の方の負担を軽減することも可能であるため、負担を感じるときは、ケアマネージャーに相談し、適切なサービスを利用しましょう。

施設に入所する場合のケアプラン

ご家族による在宅介護や一人暮らしの継続が難しい場合は、施設に入所するのも1つの手です。

施設に入所した場合のケアプランは以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 費用 |

|---|---|---|

| 施設利用料(介護サービス費など含む) | 月額 | 150,000円 |

| 日常生活費 | 利用分に応じて | 10,000~30,000円 |

| 合計 | 160,000~180,000円 |

施設に入所すると、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けられるだけでなく、常に誰かがいるため困ったときに助けてもらえたり、家族の介護負担が減ったりします。

しかし、施設を利用すると、介護サービス費の他にも食費や居住費といった費用が発生するため、在宅介護に比べるとどうしても費用は高くなる傾向にあります。メリット・デメリットを総合的に判断して施設利用を検討しましょう。

一人暮らしの場合のケアプラン

前述のように、要介護2の方は日常生活の動作全般に見守りや介助を必要とする状態です。

そんな身体状況のため、在宅でご家族から介護を受けるか施設へ入所するのが安全ではありますが、なかには介護保険サービスを適切に使い一人暮らしをしている方もいらっしゃいます。

一人暮らしの場合のケアプランは以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 訪問介護(調理や掃除など) | 12回(週3回) | 3,924円 |

| 訪問看護 | 4回(週1回) | 2,060円 |

| デイサービス | 8回(週2回) | 6,616円 |

| 合計 | 12,600円 |

要介護2は見守りや介助が必要な状態ですが、介護サービスを適切に活用することで一人暮らしをすることも可能です。住み慣れた家を離れたくない、金銭面で入居はできないなどの理由で、一人暮らしを選択する高齢者の方もいます。

要介護2でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護2で一人暮らしはできる?

要介護2でも一人暮らしをすることは可能です。

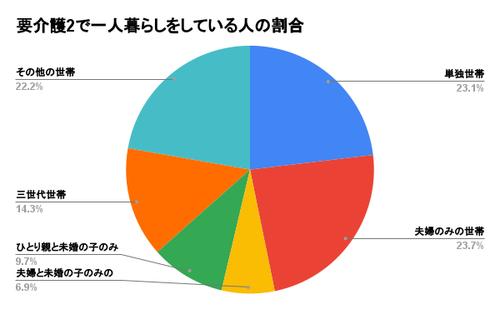

実際、厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要介護2で一人暮らしをしている人の割合は全体の23%となっています。

つまり、要介護2の認定を受けた方の約4人に1人は一人暮らしをしているということになるため、一人暮らしをしている方は比較的多い、また一人暮らしをすることは可能と言えるでしょう。

とはいえ、要介護2は一般的に日常生活を1人で送ることが難しい状態とされているため、ご家族から介護を受けるか施設に入居した方が、安全に生活することができます。

ご本人の希望や身体状況・介護状況などを踏まえたうえで、納得のいくかたちの選択をするようにしましょう。

まとめ

本記事では、要介護2の状態や利用できるサービス、ケアプランなどをご紹介しました。

要介護2の認定段階になると、入浴・排せつ・食事などの生活動作に部分的な介助が必要になってくるため、今まで通りに生活するということが困難になるでしょう。

そういった際にも、在宅介護サービスや施設入居、福祉用具のレンタルなど、利用可能なサービスから適したサービスを利用することで、生活上の負担を軽減することができます。

ご本人の希望や身体状況・介護状況を踏まえて、適切なサービスを利用し豊かな生活を目指しましょう。

VOICEVOX:四国めたん

要介護2は、日常生活を一人で送ることが難しい状態とされており、複雑な動作を必要とする家事のみならず、一人での食事や入浴、排せつなどの生活動作を行うのが難しいため、部分的な生活介助が必要となる段階となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

要介護2でも一人暮らしをすることは可能です。実際、厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要介護2で一人暮らしをしている人の割合は全体の23%となっています。詳しくはこちらをご覧ください。