今現在、先進国では、生まれてくる子供の50%超の確率で105歳以上生きるであろうと予測されている。我々の人生には「人生80年」ではなくして「人生100年」で設計し直す必要が喫緊の課題なのである。

今回は「人生100年時代」に対処する力という観点について解説します。

東京福祉大学 社会福祉学部

経済社会学会:常任理事、茶屋四郎次郎記念学術学会:副会長

静岡市清水区生まれ。子育てを終えて37歳で、専業主婦から大学院にチャレンジ。

在学中から京都府内の老人病院や老人保健施設カウンセラーを務め、兵庫県長寿社会研究機構長寿社会研究所研究員を経て現職。

1995年UCLA老年学センターへ客員研究員として渡米、以来サクセスフルエイジングの研究に取り組む。50代にして経済学博士号取得。

著書は『高齢者社会政策』『たのしく学ぶ高齢者福祉』ミネルヴァ書房、『老人ホームことば辞典』中央法規、『高齢者福祉政策の研究』黎明書房(日本社会福祉学会賞にノミネイト)等、多数。

名古屋市介護認定審査協議会副会長、大津市男女共同参画審議会会長、など各市町村の福祉の要職をも歴任。新聞への執筆、NHKテレビ『ほっとイブニング』への出演、『メナージュ・ケリー』『中部経済界』への掲載などマスコミでも活躍中。

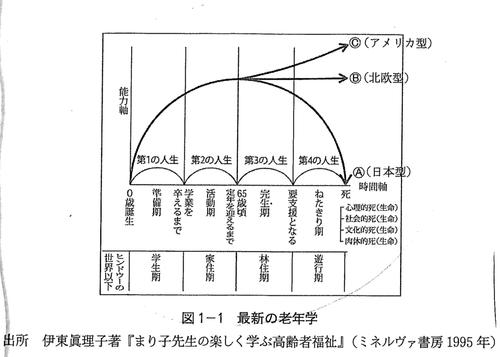

下図1-1で示すように、これまで筆者は人生を3ステージないし4ステージで考察及び提示して来た。それは、第1期を「準備期」として教育を受ける学習期と捉え、第2期を「活動期」として仕事のステージと捉え、第3期を「完生期」として引退し、人間として生きることを完成させる引退期として捉えた。第4期としては「寝たきり期」と名付けたりもして来た。

これ迄の「人生80年時代」には、リタイヤ後の生活は年金や預貯金が支え、人はお金の心配をする必要がなかった。しかしながら、「人生100年時代」に入ると、引退年齢をチェンジしなければならない。老後資金が足らなくなるからだ。これ迄の学業⇒仕事⇒引退の3パターンを再考する必要が出て来たのだ。

そこで、筆者の提案が「リニアからマルチに!」である。40代、50代、60代でキャリアを中断したり、転職を重ねたり、併任を兼ねたりする。生涯を通じて豊富な経験をキャリアに結び付ける。その効果をmaxにするには、従来の価値観をも大転換しなければならない。それには、「有形資産」から「無形資産」へチェンジすることである。このことについて、我々はこれ迄、土地、建物、現金といった経済的資産ともいえる「有形資産」に重きを置いてきた。しかし、今後はそれだけでなく、「無形資産」-いわゆる、友、友情、ネットワーク、親からのしつけ、健康、若さ etc・・・-が重要性を増す。今一歩、解り易く述べるならば、「経済的資産」だけでなく「社会的資産」、「文化的資産」、「心理的資産」、「肉体的資産」が重要となる。

その100年ライフに立ちはだかるのが、自己の古い概念だ。企業や終身雇用、長時間労働といった社会のせいにせず、自己の頭の中を革新することである。

経済のグローバル化、人間の長寿化が加速する中、好奇心-新しい経験に飛び込んで行く姿勢、多様な人的ネットワーク、健康-肉体的、精神的、社会的健康等々をベースに、寛容の精神「良いではないか、良いではないか」と許す心を築いていくこと、つまり、お金に換算できる「有形資産」はもちろん最低限必要であるが、その上に換金できない「無形資産」こそが100年ライフをエンジョイする「源」となるのだ。

以上、図1-1を見て判るように、残りの人生で今日が一番若い!!選択するのは今なのである。