皆さんは理想的な姿勢について考えたことはあるでしょうか?本コラムでは現代人に多く見られる悪い姿勢についての解説と、家でも簡単にできるストレッチを紹介します。

大和大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻

日本作業療法士協会・日本世代間交流学会など

2008年に作業療法士免許を取得し、神戸の回復期リハビリテーション病院にて10年勤務。整形外科疾患、脳血管疾患などのリハビリに従事。2018年より大和大学にて勤務。吹田市内の公民館等でフレイルや認知症予防に関する講義や身体・認知機能測定、住民間の茶話会を実施しています。

Ⅰ.高齢者の携帯やスマートフォン利用の姿勢悪化が与える問題点について

いまや現代人の生活に欠かせないアイテムとなったスマートフォン。通学や通勤の電車バスの中はもちろん、作業の空き時間や食事中、さらにはトイレやベッドの中でも手にしてしまう人は多いのではないでしょうか。しかし、近年、若者から高齢者まで肩こりや首の痛み、頭痛、めまいなど様々な不調を訴える方が急増しており、それは、スマートフォンやパソコンなどの情報機器末端利用の姿勢悪化が影響しているといわれています。

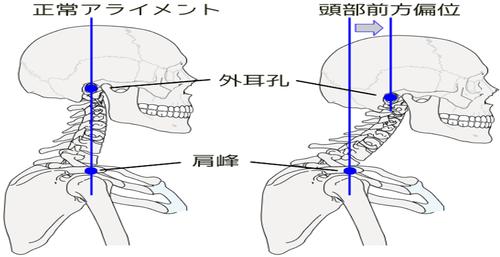

身体の不調を訴える人の多くは、スマートフォンを頭部を前方に突出させた姿勢で操作していることが多く、この肢位は頭部前方突出肢位やストレートネックという名称で呼ばれています(本誌では頭部前方突出肢位という)。通常の姿勢では、外耳孔(耳)の下に肩峰(肩)がきますが、頭部前方突出肢位では外耳孔が肩峰より前に出た姿勢となります(図1)。うつむいたままの姿勢でスマートフォンやパソコンなどを長時間使用することが、この頭部前方突出肢位の主な原因とされています。

この記事をお読みの方も、小さな文字が読みづらい、手元の物がぼやけて見えるなど、加齢に伴う誰にでも起こりうる目の不調により、スマートフォンや新聞、本などを遠く離してうつむいたまま見るという経験があるかもしれません。

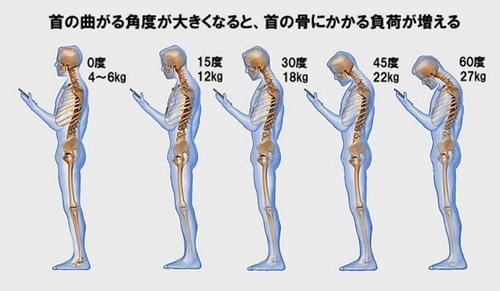

成人の頭の重さは体重の1/10と言われており、約4~6kg程度です。その頭の重さを支えているのが、頚椎(首の骨)を含む背骨と、首や肩、背中の筋肉です。うつむくだけで、頭部の重さの数倍の負荷が首にかかります。

ニューヨークの脊椎専門クリニックのケネス ハンスラージ氏は一般的な体格の人をモデルに解析したところ「首の曲がる角度に比例して、頚椎にかかる負荷は増えていった。首の曲がる角度が15度になると12kg、30度で18kg、45度で22kg、60度では27kgの負荷がかかる」と述べています(図2)。また、総務省の調査によると「日本人が携帯情報端末の操作に使う時間の平均は、1日約47分」だといわれています。つまり、その間ずっと首の後ろに子供を乗せている(小学校3年生の平均体重は約27㎏)のと同じ程度の負荷がかかっていることになるため、頚椎に加わるダメージは相当なものです。

長時間のこのような姿勢は、肩こりや首の痛み、頭痛、めまいなどに繋がることが容易に想像できます。また、首への影響だけでなく、巻き肩や猫背、腰痛などの原因になったり、首のシワや顔のたるみなど、美容の面でも悪影響を及ぼしたりする可能性があります。首が本来の位置より前に出ているため、首の前面の皮膚が寄ってしまいシワができやすくなります。そして、下顎と舌を支える舌骨筋が衰え、顔のたるみや二重アゴ、表情筋など顔の筋肉が固まりやすくなり、むくみや食いしばりなどにつながる可能性もあります。

出典:文献3)より

Ⅱ.理想な姿勢の紹介

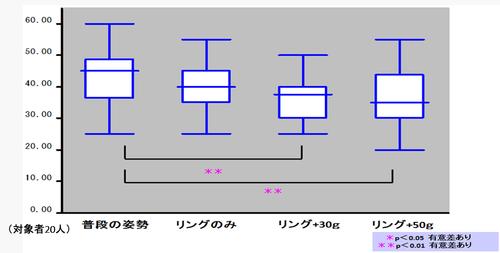

大学生20名を対象として、スマートフォンを操作する時の画面の傾きと頭部前方肢位姿勢の関連について実験的に調べてみました。スマートフォンケースに図3のような市販のスマートフォン落下防止用ホールドリングと重りを取り付け、重りの重さの違いによる首のまがる角度を測定したところ、重りを取り付けると画面が垂直方向に近づくとともに首の曲がる角度が小さくなり、頭部前方肢位姿勢が修正される結果となりました(図4、5)。

スマートフォン操作時に、図6 aのようにスマートフォンの画面が水平になった状態にあると、画面をのぞき込みながら操作する必要があり首の曲がる角度が大きくなり、頭部前方肢位姿勢を助長させていましたが、図6 bのようスマートフォンの画面を垂直方向に近づけることことで頭部が上がり、頭部前方肢位姿勢が修正されることがわかります。つまり、スマートフォンの画面が垂直方向に近づけることができれば、頭部が上がり、外耳孔と肩峰が一直線になるような理想的なスマートフォン操作姿勢となり、頚椎にかかる負担も軽減されることが予測されます。

a(左):画面が水平状態 b (右):重りを取り付けたスマホ使用

Ⅲ.矯正の方法や周りの家族が手伝えること

頭部前方突出肢位姿勢の予防として、スマートフォン操作時の姿勢を良好な姿勢で行うように意識することや疲労筋のストレッチなどが重要となります。

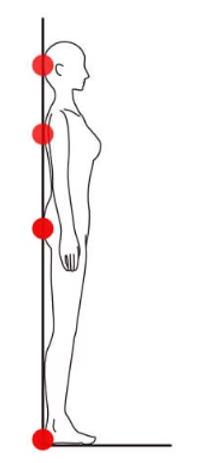

まず、自分の姿勢が頭部前方突出肢位かどうかを判断することがとても重要となります。次の簡単なチェック法で判別ができますので、ぜひ試してみてください(図7)。

1.壁の前に背を向けて立ちます。

2.そのまま「かかと」、「おしり」、「背中(肩甲骨)」を順番に壁につけていきます。

3.背中までついた状態で頭の位置がどうなっているかを確認します。

セルフチェック(結果)

●自然と後頭部が壁についている。

・ストレートネックの可能性は低いです。

●わずかに後頭部が離れているが、少しの力で壁につく。

・ストレートネック予備群かもしれません・・ 生活などを見直すことで悪化を防ぐことができます。

●後頭部がかなり離れてしまっているが、力を入れれば壁につく。

・ストレートネックの可能性が高いかもしれません・・ 生活を見直すだけでなく、専門医への相談が必要かもしれません。

●後頭部がかなり離れてしまっていて、力を入れても壁につかない

・酷いストレートネックの可能性が高いかもしれません・・ 生活を見直すだけでなく、専門医への相談が必要かもしれません。

1.スマートフォン操作時の姿勢

スマートフォンを使用する際の正しい姿勢

椅子に腰掛けて、軽く胸を張ると、猫背や頭部が前方突出しない良い姿勢となります。スマートフォンを使うときは、この姿勢を保ったまま脇をしっかりと締め、スマートフォンの画面を垂直方向に近づけて目線と同じ高さか、やや下になるくらいに設置し、40cm以上距離をあけて使うようにしましょう(図8)。

また、椅子に腰かけてスマートフォン操作をする場合は、肘を机についた姿勢で、軽く胸を張りながら脇をしっかりと締めて操作するようにしましょう(図8b)。

姿勢を保つのが難しいときは、意識的に上半身が前に傾かないようにすることから始めてみましょう。

図8 理想的なスマホ姿勢

2.疲労筋のストレッチ

首の後ろ側を支える筋肉、肩甲骨や腕の動きに関わる筋肉をストレッチすることで、筋肉の状態が改善され予防することが出来ます。ストレッチは反動をつけずに、15~30秒ゆっくり行いましょう。ストレッチ中は、呼吸を止めないようにしてください。長時間スマートフォンを操作した後や寝る前などにご家族の方と一緒にやってみましょう。

1 大胸筋・小胸筋・上腕二頭筋のストレッチ

上腕二頭筋は、腕の前面にある筋肉です。スマートフォンやパソコンを使用する際、猫背になり、腕を常に身体より前に出していることが多いため、胸や腕をしっかり伸ばしましょう(図9)。

ⅰ 肩幅で立ち両手を背中で組みましょう

ⅱ 胸を開きながら、肘を伸ばして両手をできるだけ下ろしてください

ⅲ 肩が上がらないように両手をあげて15~30秒その姿勢をキープしましょう

2 広背筋のストレッチ

広背筋が固くなると猫背の原因になります(図10)。

ⅰ 両腕を上げ、片方の手でもう片方の肘を頭の後ろで抱えましょう

ⅱ そのままの姿勢で身体を横に倒してください

ⅲ 15~30秒その姿勢をキープしましょう

ⅳ 反対側も同様に行ってください

3 僧帽筋のストレッチ

姿勢頭部前方突出肢位になると僧帽筋が緊張しやすくなります(図11)。

ⅰ 左手で右側頭部に手を当ててください

ⅱ 手の重みだけを利用してゆっくり横に倒しましょう

ⅲ 15~30秒その姿勢をキープしましょう

ⅳ 反対側も同様に行う

Ⅳ.まとめ

スマートフォンやパソコンでネットやSNSで検索したり、画像や動画を見たりすると、ついつい時間を忘れてしまうことがあります。しかし、頭部前方突出肢位のリスクを減らすためにも、日頃から理想的なスマートフォン操作姿勢を心がけて下さい。また、スマートフォンやパソコンの使用時間を決め、しっかりとストレッチを行いましょう。

【参考文献】

1)Donald A,Neumann:筋骨格系のキネシオロジー 原著第2版.嶋田 智明・翻訳,有馬 慶美・翻訳,医歯薬出版株式会社,2014,pp339-508.

2)Eric R Kandel,James H Schwartz,他:カンデル神経科学.金澤・宮下 監訳,メディカルサイエンスインターナショナル 東京,2014,第27,28章pp596-629.

3)KENNETH K.H et al:Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head, SURGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL25, 277-9, 2014